‘কবিতা: যশোধরা’ – জনৈক অর্বাচীনের নদীমাতৃক পাঠ

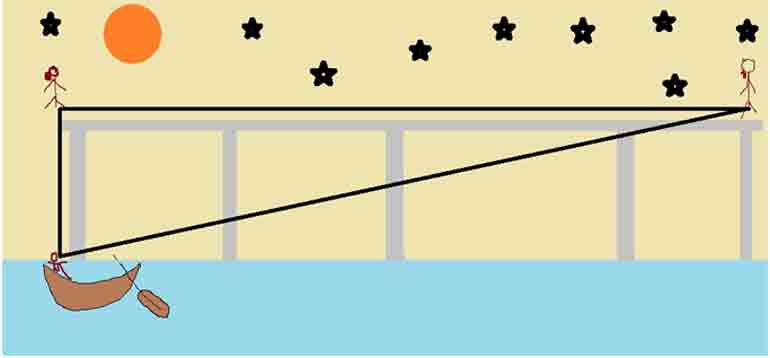

তরাইয়ের একটি নামহীন নদী, বা হতে পারে নামবিশিষ্ট, কিন্তু এখানে সে নাম অনুল্লিখিত থাকলেও আমাদের কিছু যাবে আসবে না। অতএব আমরা নামের ধন্দে পড়ব না সচেতনভাবে। নদীর ওপরে একটা ব্রিজ। কাঠ কিংবা কংক্রিট নয়, পাঠপ্র(তি)ক্রিয়া-নির্মিত। ডুয়ার্সের ওপর ছোটো ছোটো ফুটব্রিজগুলো যেমন হয়, আকারে প্রায় তেমনই অর্থাৎ স্বল্প দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার। ব্রিজের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যিনি, তাঁর নাম কবি যশোধরা রায়চৌধুরী। অন্যপ্রান্তে প্রাজ্ঞ কবি জয় গোস্বামী। এই দুই কবির মধ্যে ওই কবিতানির্মিত ফুটব্রিজটি সংযোগ রচনা করছে। এবার সেতুর যে প্রান্তে যশোধরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেই প্রান্ত থেকে উল্লম্বভাবে একটি রেখা টানলে সোজাসুজি নিচের দিকে একটি নৌকো দেখতে পাওয়া যাবে, নির্মীয়মান নৌকো, যার নির্মাণকার্য যে সম্পন্ন করছে, সে-ই এই প্রলাপলিখনের লেখক, মতান্তরে কবিতালেখকও। সরাসরি উল্লম্ব থাকার কারণে উক্ত তরুণ কবিতালেখক যশোধরা রায়চৌধুরীকে দেখতে পাচ্ছে না। সে দেখতে পাচ্ছে ওই কবিতার সাঁকো, আরও সুস্পষ্টভাবে বললে, যশোধরার কবিতা ও তার পাঠ দিয়ে গড়া একটি সাঁকো, যাকে গড়ে তুলেছেন বিপরীত তীরে দণ্ডায়মান ক্রান্তদর্শী কবি জয় গোস্বামী। ফলে, নদীর এ পারে নৌকো তৈরি করতে করতে অনতিদূরে সে দেখতে পাচ্ছে ওই সেতুনির্মাতাকেও। মাথা উঁচু করে, যেভাবে সে নক্ষত্র দেখে প্রতি সন্ধ্যায়।

আমাদের এই পারাপার-বিভাজন অবশ্যম্ভাবী ছিল। প্রয়োজনীয় ছিল লিঙ্গের নিরিখেই। কেননা যশোধরা একজন নারী, তাঁকে যিনি পড়ছেন তিনি এক পুরুষ, এবং, এই পাঠপ্র(তি)ক্রিয়া যে পড়ছে সে একজন নারী। ফলে দুই নারীকে উচ্চ-নীচ অবস্থানের ব্যবধানে আমরা এক সরলরেখায় দাঁড় করালাম। আর পুরুষটিকে ভিন্ন মেরুতে। আমরা বরং একটা ত্রিভুজ আঁকার চেষ্টা করি।

দ্রষ্টব্য এই যে, পাঠপ্র(তি)ক্রিয়া-সেতুটি যেহেতু ত্রিমাত্রিক, তাই আমাদের আলোচনায়, সংযোগও ত্রিমাত্রিক। তবে কি ফুটব্রিজ বেয়ে জয়েরই এগিয়ে আসা যশোধরার দিকে? – এ আশঙ্কা থেকেই যেত, যদি না আরও একটি ত্রিমাত্রিক অস্তিত্ব অর্থাৎ বইয়ের ধাত্রে নিজেকে উপস্থাপিত করত এই ফুটব্রিজটি। আমরা দেখলাম, আশি পৃষ্ঠার পরিসরে কোথাও, পুরুষকবি কখনওই নারীকবির দিকে এগিয়ে এলেন না। তিনি আগাগোড়া তাঁর রচিত সুনির্দিষ্ট ব্যবধান বজায় রেখে চললেন, যাতে প্রত্যক্ষজ্ঞান তার ‘অতিসন্নিকট’ অথবা ‘অতিদূরত্ব’ কোনওপ্রকার বাধকভাবের দ্বারাই বিপর্যস্ত না হয়। এই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নেহাত অমূলক ছিল না। কারণ মূলত দুটি, এক- বিসমকাম, দুই- ব্যক্তিগত চেনাশোনা। অথচ তেমনটা যে প্রায় ঘটেইনি তার প্রমাণ পরতে পরতে। যশোধরার কবিতায় সৌন্দর্যের ঘোরের উল্লেখ করতে গিয়ে জয় টেনে আনছেন ব্রেশট-এর অ্যালিয়েনেশন এফেক্ট বা ভি-এফেক্ট প্রসঙ্গ। এই ‘ডি-ফ্যামিলিয়ারাইজেশন’ তত্ত্বকে আদ্যন্ত মাথায় রেখে জয় নিজেই আদতে বসে আছেন দর্শকাসনে, মঞ্চে দেখছেন যশোধরার কবিতা, বিশ্লেষণ করছেন, অথচ কখনওই সেতুপ্রমাণ ব্যবধানটুকু লঙ্ঘিত হচ্ছে না।

আরও পড়ুন

পাঠকের ‘আঙ্গিক’ থেকে

যশোধরার একটি কবিতায় ‘ন্যাতা’ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জয় লিখছেন- “আমাদের সমাজে একজন নারী যেমন ভেতর থেকে গৃহস্থালির কাজ জেনে বড় হয়ে ওঠেন, একজন পুরুষ সাধারণত সে সুযোগ গ্রহণ করেন না।” এটি একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিকভাবে সঠিক বাক্য। কারণ জয় এখানে স্টেটমেন্ট দিলেন, জাজমেন্টাল হলেন না। এবং সুনিপুণভাবে, সুযোগের পর ‘পান না’ না-লিখে ‘গ্রহণ করেন না’ লিখলেন, যা তাঁর নিরপেক্ষ অবস্থানকে অনেকবেশি সুদৃঢ় করল। এই বইয়ের দীর্ঘ অংশকে ধরে রাখে মাতৃত্বচেতনা। বিশ্লেষণের এই অংশ জয় গোস্বামীর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনও সনাতন ও ক্লিশে ধারণাকে মহৎ প্রমাণের প্রচেষ্টা নয়। অর্থাৎ মহিলাকবি হলেই, বা বলা ভালো কবি একজন বিবাহিত মহিলা হলেই তিনি জননী-সন্তান-সম্পর্ক নিয়ে লিখবেন আর তাঁর কবিতা উচ্চ আসনে উন্নীত হবে, এমন কোনও সরলীকরণে জয় বিশ্বাসী নন। তাই মাতৃপ্রেম আর সন্তানপ্রীতির দ্বিধাহীন ব্যাখ্যাও তিনি করতে পারছেন ‘ইন্সটিংক্ট’-এর প্রেক্ষিত থেকে।“এখানে যে সেনসুয়াসনেস তাকেও অঙ্গীকৃত করে নেয় কবিতা – ফলে, অনুভবের বহুমুখিতার এককণা বৈচিত্র্যও বাদ পড়ে না।” আমরা শিশুর যৌন-উন্মেষ প্রসঙ্গে ঝালিয়ে নেব সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও তাঁর ‘ওরাল, অ্যানাল, ফ্যালিক, ল্যাটেন্সি ও জেনিটাল’ স্তরের বহিঃপ্রকাশ, যা মা ও শিশুর সম্পর্কে স্তন্যদানের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সুস্পষ্ট হতে পারে। আবার, এই ইন্সটিংক্ট-কে অতিক্রম করে ‘ইড-ইগো-সুপারইগো কমপ্লেক্স’ আমাদের শেখায় সমাজবদ্ধ হতে, সমাজ নির্ধারিত সম্পর্কের চৌকো বাক্সগুলোর মধ্যে মাপ-অনুযায়ী নিজেদের বসিয়ে নিতে। অতএব জয় লেখেন, “...এখানে তেমন রতিক্রিয়ার ছল রয়েছে... শেষে এসে সেই ছলটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে কবিতা...।” লেখেন, স্তনবৃন্তের উৎসনিঃসারিত ভিন্নতর জীবনদর্শন – “জীবনের সঠিক বৃন্তের সন্ধানে আছি আমরা সকলেই।”

অথচ ‘সীতা’ কবিতার আলোচনায় একাধিকবার উঠে আসে ‘ব্যক্তিত্বময়ী তরুণী’ কিংবা ‘আকর্ষণীয়া তরুণী’ শব্দগুলো। সমগ্র কবিতার ছত্রে ছত্রে কোথাও, কবিতার প্রটাগনিস্ট-এর বয়স কিংবা সৌন্দর্য সম্পর্কে এ হেন কোনও ইঙ্গিত আমরা পাই না। হতেই পারে, নারীটি আদৌ কোনও তরুণী নন, এক বিবাহবিচ্ছিনা মধ্যবয়সী। এবং তার দিকে যে বাড়িয়ে দিচ্ছে কাঠিন্যের অনুসন্ধান, হতে পারে সেই পুরুষটি, মেয়েটির চেয়ে অল্পবয়সী এক যুবক। পুরুষ বিশ্লেষকের এই প্রথাগত অনুসন্ধানকে কি আমরা ফ্যালোসেন্ট্রিজম হিসাবে ব্যাখ্যা করব? নাকি এও আসলে সম্পর্কের চৌকো বাক্সে মাপ-অনুযায়ী নিজেদের বসিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা? কিন্তু কবিই তো ছক ভাঙবেন। “উপেক্ষা করিনি হয়তো, তাই বলে, মনেও রাখিনি। ভুলে গেছি প্রায় পুরোপুরি। কবিতা কিন্তু ভোলে না। ডিঙিয়ে পার হয়ে যায় না। ধরে রাখে সেইসব জীবিত পাঠ্যবস্তুকে। কেন ধরে রাখে? কারণ তার মধ্যে আছে দরদ। সহমানুষের জন্য একাকী, নিঃশব্দ ভালোবাসা।” যে ত্রিমাত্রিক ধাত্র শুরু হয় এই বোধকে অনুসঙ্গ করে, ছক ভাঙার দায় তার ওপর বর্তায়। যে কবি নিজের লিঙ্গপরিচয় অতিক্রম করে এক নারীর কবিতার দৃষ্টি দিয়ে প্রান্তবাসীকে দেখতে পান, পড়তে পারেন তাদের দিন ও রাত্রিচর্যা, খাওয়া, ঘুম, জীবন, মৃত্যু, প্রেম, বিষোদ্গার - তার হাতে আদতেই ভুবনের ভার যা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না।

ফলে আশি পৃষ্ঠার পাঠপ্র(তি)ক্রিয়া-নির্মিত সেতুটির যাত্রা সম্পূর্ণ হয়। সম্পূর্ণ হয় ওই ত্রি-বাহুর সংযোগচর্চা, যা আমরা ছবিতে দেখেছি। কিন্তু বাকি থেকে যায় নদীর অন্য অন্য প্রান্তগুলো, স্রোতগুলো। সেখানেও ফুটব্রিজ নির্মিত হবে কখনও। অন্তত অর্বাচীন এক নৌকোনির্মাতা তেমনই প্রত্যাশায় ত্রিভুজের দীর্ঘতম বাহু বরাবর তাকিয়ে থাকে নক্ষত্রের দিকে।

[কবিতা: যশোধরা - জয় গোস্বামী/ সপ্তর্ষি প্রকাশন/ বিনিময়: ১৫০ টাকা]