‘রায়চৌধুরী’তে কেমন জমিদার জমিদার গন্ধ! উপেন্দ্রকিশোরের পদবী ভালোলাগত না

স্কুলের সব মাস্টারমশাই পছন্দ করে সেই কিশোরকে। কারণ, সব পড়া তার মুখের আগায়। পরীক্ষায় সবসময় প্রথম সে। অথচ, তাকে নিয়ে বিস্তর অভিযোগও শিক্ষকদের। সিলেবাসের কোনো পড়ায় তার আগ্রহ নেই। কিছু বললেই কিশোর উত্তর দেয়, রোজ সন্ধেতে শরৎকাকা যে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করে, তাতেই কাজ হয়ে যায় তার। পড়ার বই সে কোনো মতেই তাই খুলবে না। এদিকে এই করতে করতে ‘প্রবেশিকা পরীক্ষা’র সময় হল। স্কুলের শিক্ষক রতনবাবু ছাত্রকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, “তোমার উপর আমাদের অনেক আশা। তুমি আমাদের হতাশ কোরো না।” এসব কথায় কার ভালো লাগে! সবার যত রাগ কি যখন তখন নিয়ে বসা ওই বেহালাটার ওপর! রেগেমেগে সাধের বেহালাটা বাড়ি এসে ভেঙেই ফেলল সেই কিশোর।

অনেকটা সময় পেরিয়ে, এরপর ওই বেহালা হাতেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আসা তাঁর।

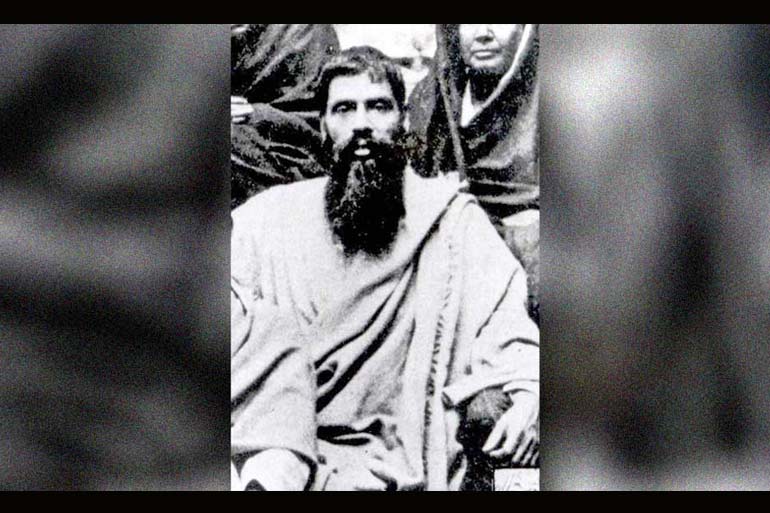

প্রত্যেকবছর 'মাঘোৎসব'-এ রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সুর তুলতেন সেদিনের সেই ছাত্র, উপেন্দ্রকিশোর। 'রায়চৌধুরী'-তে কেমন জমিদার জমিদার গন্ধ আছে বলে বেশিরভাগ সময়ই এই পদবী তুলে রাখতেন শিকেয়। বন্ধু গগনচন্দ্র হোমের প্রবল আগ্রহে সাধারণ ব্রাক্ষ্ম সমাজের সদস্য হয়ে এই বেহালাতেই সুর উঠেছে অন্য স্বরে। বেহালা হাতে উপেন্দ্রকিশোর লিখে ফেলেছেন, “কে ঘুচাবে হায় প্রাণের কালিমা রাশি”, “জয় দীন দয়াময় নিখিল ভুবন পতি”-র মতো পরবর্তীতে বহুল প্রচারিত এমন কত ব্রক্ষ্মসংগীত। সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গান নিয়ে প্রবন্ধ যেমন লিখেছেন, 'শিক্ষক ব্যতিরেকে হারমোনিয়াম শিক্ষা', 'বেহালা শিক্ষা'র মতো বইও জন্ম নিয়েছে তাঁর হাতে। শুধু বেহালা নয়, হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ, বাঁশি বাজানো এই উপেন্দ্রকিশোর নিজে যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়েছেন, তেমনি গান শিখিয়েছেন বহু মানুষকে। কেউ তারা খাঁটি বাঙালি, কেউ মার্কিনি কেউ আবার উত্তর পূর্ব ভারতের ছাপোষা সাধারণ। সারাক্ষণ যত লোক তাঁর কাছে আসত বিভিন্ন দরকারে তার অর্ধেক আসত, গানবাজনার জন্য, গানের গল্প করা ও শোনার জন্য। মন্দিরের গান, সভাসমিতির গান, প্রাইজের গান এমনকি বিয়ের গানও ছিল সে তালিকায়। ছোটোবেলায় মেয়ে সুখলতার তাই খুব অসুখ করল যেবার, মেয়ে যখন ওষুধেও ঘুমোচ্ছে না এতটুকু, বাবা উপেন্দ্রকিশোর হাতে বেহালা নিয়ে একমনে বাজাতে বসলেন সুখলতার পাশে। কিছুক্ষণ পরে, স্ত্রী বিধুমুখী ঘরে এসে দেখেন, খুব প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে সুখলতা। গরমের তাপদগ্ধ দুপুরে কিংবা শীতের দিনের কমলালেবুর গন্ধঘুমে ‘জোলা আর সাত ভূত’, ‘টুনটুনি’র গল্পে যেভাবে আজও ঘুমিয়ে পড়ে অবাধ্য, দস্যি শৈশব! আর দেশ কাল পার হয়ে গুপি বাঘারা কোথায় কোথায় সব গান গাইতে চলে যায় উপেন্দ্রকিশোরের হাত ধরে। যে মানুষটা আমাদের সবার শুরুর দিন থেকে আমৃত্যু জীবনপথের সঙ্গী, তাঁর ছোটোবেলাটা ছিল ভারি ঘটনাবহুল। জন্মসূত্রে এক বাবা, এক মায়ের পাশাপাশি আরও একজোড়া বাবা-মা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের। ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামের কালিনাথ রায় ওরফে শ্যামসুন্দরের কাছ থেকে তার তৃতীয় সন্তান কামদারঞ্জনকে খুব ছোটোতেই দত্তক নিয়েছিলেন অপুত্রক জমিদার হরিকিশোর। সম্পর্কে তিনি কালীনাথেরই জ্ঞাতি। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করতে হবে কামদারঞ্জনকে, এই শর্তেই কালীনাথ তাঁর পুত্রকে দেয় হরিকিশোরকে। হরিকিশোরেরই দেওয়া নাম উপেন্দ্রকিশোর। পালিত পিতা যেই একটু বকাঝকা করতেন, অমনি দুই বাড়ির মাঝের গলিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কান্না জুড়তেন কামদা ‘আমার কেউ নেই রে’। নিজের বাবা তখনই ভাবতেন ছেলেকে ফিরিয়ে নেবেন, ওদিকে বেকুবে পড়তেন হরিকিশোর। ভাইজি লীলা মজুমদার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “ছেলে তো নয়, হরিকিশোর সিংহের বাচ্চা ঘরে এনেছিলেন। তারা কখনও পোষ মানে না, সর্বদা নিজের বুদ্ধিতে চলে। তাদের এমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব থাকে যে, প্রভাবিত করতে হলে যেমন তেমন লোক দিয়ে চলে না।”

যে মানুষটা আমাদের সবার শুরুর দিন থেকে আমৃত্যু জীবনপথের সঙ্গী, তাঁর ছোটোবেলাটা ছিল ভারি ঘটনাবহুল। জন্মসূত্রে এক বাবা, এক মায়ের পাশাপাশি আরও একজোড়া বাবা-মা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের। ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামের কালিনাথ রায় ওরফে শ্যামসুন্দরের কাছ থেকে তার তৃতীয় সন্তান কামদারঞ্জনকে খুব ছোটোতেই দত্তক নিয়েছিলেন অপুত্রক জমিদার হরিকিশোর। সম্পর্কে তিনি কালীনাথেরই জ্ঞাতি। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করতে হবে কামদারঞ্জনকে, এই শর্তেই কালীনাথ তাঁর পুত্রকে দেয় হরিকিশোরকে। হরিকিশোরেরই দেওয়া নাম উপেন্দ্রকিশোর। পালিত পিতা যেই একটু বকাঝকা করতেন, অমনি দুই বাড়ির মাঝের গলিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কান্না জুড়তেন কামদা ‘আমার কেউ নেই রে’। নিজের বাবা তখনই ভাবতেন ছেলেকে ফিরিয়ে নেবেন, ওদিকে বেকুবে পড়তেন হরিকিশোর। ভাইজি লীলা মজুমদার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “ছেলে তো নয়, হরিকিশোর সিংহের বাচ্চা ঘরে এনেছিলেন। তারা কখনও পোষ মানে না, সর্বদা নিজের বুদ্ধিতে চলে। তাদের এমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব থাকে যে, প্রভাবিত করতে হলে যেমন তেমন লোক দিয়ে চলে না।”

সত্যিই তাই, উপেন্দ্রকিশোর চলতেন একদম নিজের মতে, নিজস্ব বিচারবোধে। পালিত পিতার জমিদারি ছোটো ভাই নরেন্দ্রকিশোরের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। শখ ছিল গানবাজনা, ছবি আঁকা আর পড়ালেখা। কারোর কাছে না শিখেও ছোটো থেকে এত ভালো ছবি আঁকতেন উপেন্দ্রকিশোর, যা দেখে তাজ্জব বনে যেত সকলে।.jpg) তারপর ব্রাক্ষ্মধর্ম আর পড়াশোনার তাগিদে কলকাতায় আসা। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া। গানবাজনা আর ব্রাক্ষ্মসমাজের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ। দুজনের বন্ধুত্ব ছিল সুরে, ছবিতে, কথায়। একদিকে উপেন্দ্রকিশোরের বেহালা ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে ঠাকুরবাড়ির মেজো বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত ছোটোদের পত্রিকা ‘বালক’, পরে ‘মুকুল’, ‘সখা ও সখী’র ইলাস্ট্রেশন ঠিক পছন্দ না হওয়ায় নিজের মতো ভাবছেন উপেন্দ্রকিশোর। এই ভাবনাই পরে জন্ম দেবে আঁকা ও লেখার অনবদ্য মিশেলে সৃষ্ট ‘সন্দেশ’-এর ।

তারপর ব্রাক্ষ্মধর্ম আর পড়াশোনার তাগিদে কলকাতায় আসা। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া। গানবাজনা আর ব্রাক্ষ্মসমাজের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ। দুজনের বন্ধুত্ব ছিল সুরে, ছবিতে, কথায়। একদিকে উপেন্দ্রকিশোরের বেহালা ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে ঠাকুরবাড়ির মেজো বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত ছোটোদের পত্রিকা ‘বালক’, পরে ‘মুকুল’, ‘সখা ও সখী’র ইলাস্ট্রেশন ঠিক পছন্দ না হওয়ায় নিজের মতো ভাবছেন উপেন্দ্রকিশোর। এই ভাবনাই পরে জন্ম দেবে আঁকা ও লেখার অনবদ্য মিশেলে সৃষ্ট ‘সন্দেশ’-এর ।  বিদেশি বইপত্র, গবেষণা আর নিজের মৌলিক চিন্তাভাবনায় উপেন্দ্রকিশোরের ছবি গান হয়ে ওঠে, আর সুর হয়ে ওঠে ছবি। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটোদের জন্য লেখেন ‘নদী’, কামদারঞ্জন সেই শব্দ দিয়ে এঁকে ফেলেন সাতখানা ছবি। এর সঙ্গে সমান তালে চলে লেখার কাজ। রামায়ণ, মহাভারতের কথা, বহুযুগ ধরে প্রচলিত আমাদের দেশের একেবারে নিজস্ব গল্পের কথা ছোটোদের না জানালে তারা দেশকে জানবে কী করে! ছোটোদের রামায়ণ, আকাশের কথা, টুনটুনির গল্প, নানারকম বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে উপেন্দ্র চেষ্টা করতেন যতটা ছোটোদের মতো করে বড়ো হওয়ার সব কথা বলা যায়। নীতিকথার কচকচি সেখানে তেমন থাকত না, অথচ গল্পের শেষে শিশু পাঠক বুঝে যেত জীবনে চলার পথে কোনটা দরকার আর কোনটা না হলেও চলে। পঞ্চাশ বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর যখন ‘সন্দেশ’-এর স্বাদ দিলেন বাংলা সাহিত্য জগতকে, শিশুসাহিত্য তখন আরও উজ্জ্বল, আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল।

বিদেশি বইপত্র, গবেষণা আর নিজের মৌলিক চিন্তাভাবনায় উপেন্দ্রকিশোরের ছবি গান হয়ে ওঠে, আর সুর হয়ে ওঠে ছবি। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটোদের জন্য লেখেন ‘নদী’, কামদারঞ্জন সেই শব্দ দিয়ে এঁকে ফেলেন সাতখানা ছবি। এর সঙ্গে সমান তালে চলে লেখার কাজ। রামায়ণ, মহাভারতের কথা, বহুযুগ ধরে প্রচলিত আমাদের দেশের একেবারে নিজস্ব গল্পের কথা ছোটোদের না জানালে তারা দেশকে জানবে কী করে! ছোটোদের রামায়ণ, আকাশের কথা, টুনটুনির গল্প, নানারকম বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে উপেন্দ্র চেষ্টা করতেন যতটা ছোটোদের মতো করে বড়ো হওয়ার সব কথা বলা যায়। নীতিকথার কচকচি সেখানে তেমন থাকত না, অথচ গল্পের শেষে শিশু পাঠক বুঝে যেত জীবনে চলার পথে কোনটা দরকার আর কোনটা না হলেও চলে। পঞ্চাশ বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর যখন ‘সন্দেশ’-এর স্বাদ দিলেন বাংলা সাহিত্য জগতকে, শিশুসাহিত্য তখন আরও উজ্জ্বল, আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল।

নিজে লিখতেন বলেই উপেন্দ্রকিশোর এত গভীরে মুদ্রণ শিল্পকে ভালোবেসে ছিলেন। প্রতিটি অক্ষর ছিল তাঁর কাছে সন্তান তুল্য। প্রথমে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের তেরো নম্বর বাড়ি, তারপর সাত নম্বর শিবনারায়ণ দাস লেন, তারপর ২২নং সুকিয়া স্ট্রিট, সবশেষে ১০০নং গড়পার রোডের বাড়ি এতগুলো ঠিকানা বদলের পিছনে একটাই কারণ ছিল। তা হল, আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজন আর আঁকা লেখা ছবি তোলা, অক্ষর ছাপা এই এত কিছুর একসঙ্গে স্থান সংকুলান না হওয়া। হাফটোন আর লাইন ব্লক নিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের পড়াশোনা, গবেষণা পৃথিবীর মুদ্রণশিল্পকে অনেক নতুন দিগন্ত উপহার দিয়েছিল। বিলেতের বিখ্যাত মুদ্রণ ও ফটোটেকনিক সংক্রান্ত পত্রিকা ‘পেনরোজেজ পিকটোরিয়াল অ্যানুয়াল’ ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ঝরঝরে ইংরেজি ভাষায় লেখা মুদ্রণের খুটিনাটি সম্পর্কিত উপেন্দ্রকিশোরের লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ করে গেছে।

সারাজীবনে যা-ই করেছেন, সবটাই নিবিষ্ট মনে করেছেন তিনি। ভেতরটা ছিল খাঁটি সোনা। সরসতা আর সারল্যে মোড়া এই জীবনের সব ভালোগুলো উপেন্দ্রকিশোর সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন তাঁর ভাই বোন, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম, তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের মধ্যে। কখনও কাউকে মন্দ কথা বলেননি। প্রতিবাদ করতে হলেও তা করেছেন বুদ্ধিতে আর হাসিমুখে। ‘এত তাড়া দিলে চলবে না, আমার কি চারটে হাত!’ পোস্ট অফিস কর্মীর এমন ঝাঁঝে জল ঢেলে উপেন্দ্র তাঁকে বলেন তিনি চার হাতওয়ালা মানুষ কোথাও না দেখলেও দুই হাতের মানুষ দেখেছেন যারা দিব্যি হাত চালিয়ে সময় মতো কাজ শেষ করেন। তখন, লজ্জায় লাল হয়ে সেই রাগি ঝাঁঝালো অফিসকর্মী তড়িঘড়ি নিজের বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন।

উপেন্দ্রকিশোর এমনই। যতটা সহজ হয়ে জীবনে বাঁচা যায়, তার সবটাই আমাদের শিখতে হবে, এমনটাই মনে করতেন তিনি। তাই তো, ‘সা নি ধা পা মা গা রে সা’ গাইতে পারার আর্জি জানান ভূতের রাজাকে। চেয়ে নেন, যেখানে খুশি সেখানে যাওয়ার ছাড়পত্র। নিজের চলে যাওয়ার সময় এমন মানুষই তো পাখির ডাক শুনে বলতে পারেন, “পাখি কী বলে গেল তোমরা শুনেছ? পাখি বলল, পথ পা, পথ পা...”। তাঁর জবানিতে পরে সেই পথ পাওয়ার কথা লিখলেন পুত্র সুকুমার রায়।

তথ্যঋণঃ

১) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (জীবনী)– হেমন্তকুমার আঢ্য

২)ছেলেবেলার দিনগুলি – পুণ্যলতা চক্রবর্তী