বাংলার মুদ্রণ জগতে বিপ্লব এনেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর

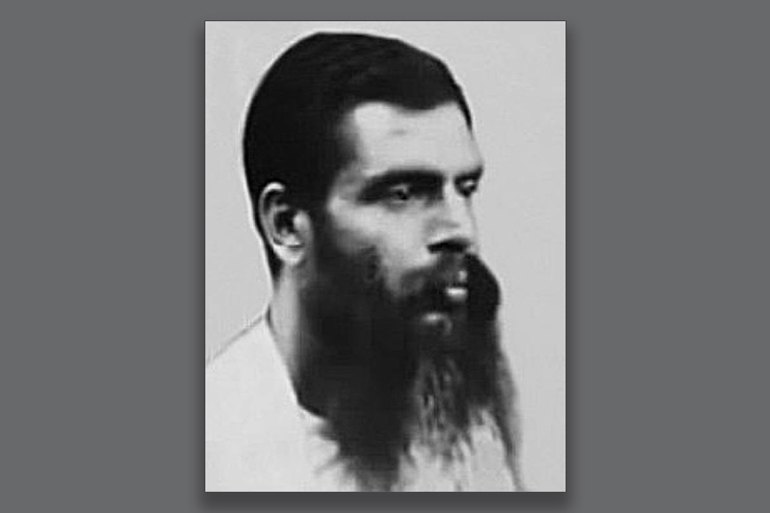

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে বয়সে দু’বছরের ছোটো ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। যদিও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল দু’জনের। ১৮৬৩ সালে ময়নসিংহের মসুয়া গ্রামে উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম হয়। পিতৃদত্ত নাম ছিল কামদারঞ্জন। বাবা কালীনাথ রায়ের থেকে ছোটোবেলায় তাঁকে দত্তক নেন জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী। অপুত্রক হরিকিশোর ছিলেন কালীনাথের নিকট আত্মীয়। তিনি দত্তক নেওয়ার পর কামদারঞ্জনের নাম পাল্টে হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন উপেন্দ্রকিশোর। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পান তিনি। তারপর ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। স্নাতক হলেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট থেকে। এই সময়েই যুক্ত হয়ে পড়েন ব্রাহ্ম আন্দোলনে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীর সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর। তিন ছেলে ও তিন মেয়ের জনক তিনি। ছেলেমেয়েরাও পরবর্তীকালে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন।

অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চা করতেন উপেন্দ্রকিশোর। ১৯১৩ সাল থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হওয়া শুরু করে বিখ্যাত শিশুতোষ পত্রিকা ‘সন্দেশ’। কচিকাঁচাদের জন্য অনেক বই লিখেছেন তিনি। ‘ছেলেদের রামায়ণ’, ‘ছেলেদের মহাভারত’, ‘টুনটুনির বই’ ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ইত্যাদির নাম তো করাই যায়। সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা – নানান ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ বিস্মিত করে সবাইকে।

তাঁর লেখা বই ‘ছেলেদের রামায়ণ’ প্রকাশিত হলে তার মধ্যে মুদ্রণে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। যাতে অসন্তুষ্ট হয়ে উপেন্দ্রকিশোর নিজেই ইউরোপ থেকে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আনিয়ে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই ১৮৯৫ সালে যাত্রা শুরু করে ইউ রায় অ্যান্ড সন্স। নানা রঙের হাফটোন মুদ্রণ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে থাকেন উপেন্দ্রকিশোর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ – ‘ফোকাসিং দ্য স্ক্রিন’, ‘দ্য থিওরি অফ হাফটোন ডট’, ‘দ্য হাফটোন থিওরি গ্রাফিক্যালি এক্সপ্লেইনড’ ইত্যাদি। অটোমেটিক স্ক্রিন অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন্ডিকেটর, রে’জ টিন্ট প্রসেস উদ্ভাবন করে রঙিন ছবি মুদ্রণ করতে থাকেন। ছেলে সুকুমার যাতে লন্ডন থেকে ছাপার বিষয়ে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। বাংলার মুদ্রণ জগতে বিপ্লব এনেছিলেন তিনি। ১৯১৫ সালে এই বিরল প্রতিভাধর মণীষী প্রয়াত হন।

তথ্যসূত্র – দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, মোঃ মাহবুব মোর্শেদ।