ঋত্বিক ঘটকের ‘ভীষণ হাসির, জমজমাট কমেডি’ ছবি

বাংলা চলচ্চিত্রে একটা কথা প্রচলিত আছে— ভালো কমেডি ছবি হয় না আজকাল। সেই তো কবে তৈরি হয়েছিল, ‘গল্প হলেও সত্যি’, ‘আশিতে আসিও না’, ‘সাড়ে চুয়াত্তর’, ‘বসন্ত বিলাপ’ কিংবা ‘ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট’। পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি কমেডি ঘরানার কাজ হয়েছে বটে, কিন্তু তেমন দানা বাঁধেনি কিংবা দর্শকদের কাছেও পৌঁছায়নি। এ তো গেল একটা দিক।

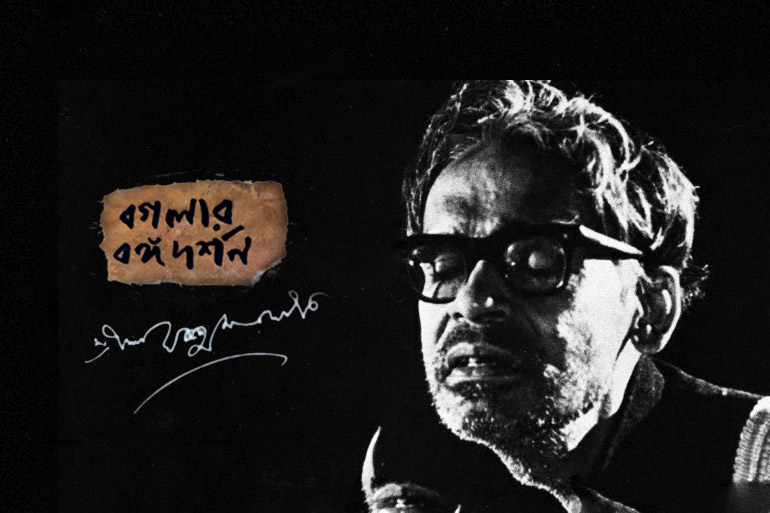

আরেকটা দিক গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পরিচালকদের দাগিয়ে দেওয়ার রীতি। বিশেষ একটি অভিধায় দাগিয়ে না দিলে টলিপাড়া এবং দর্শকদের শান্তি নেই। এই যেমন, ঋত্বিক ঘটক। সারাজীবন যিনি কিনা উদ্বাস্তু সমস্যা এবং দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়েই কাজ করে গেলেন — এ এক অংশের মানুষের সমালোচনা। কিন্তু অনেকেই জানেন, ঋত্বিক কী পরিমাণ রসিক মানুষ ছিলেন। যার পরিচয় আমরা পাব তাঁর একটি অসমাপ্ত কমেডি চলচ্চিত্র ‘বগলার বঙ্গদর্শন’-এ এসে।

১৯৬৪ সাল। ঋত্বিক ঘটক লিখলেন ‘বগলার বঙ্গদর্শন’-এর স্ক্রিপ্ট। শুটিংও শুরু হল। মুম্বাই থেকে আনা হল ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে, আসানসোল থেকে এলেন সুনীল ভট্টাচার্য। জহর রায়, পদ্মাদেবী, মমতাজ আহমেদকেও নেওয়া হল। চারিদিকে তখন হইহই রব।

বগলার বঙ্গদর্শন, প্রচ্ছদ- হিরণ মিত্র

বগলার বঙ্গদর্শন, প্রচ্ছদ- হিরণ মিত্র

১৯৬৪ সাল। ঋত্বিক ঘটক লিখলেন ‘বগলার বঙ্গদর্শন’-এর স্ক্রিপ্ট। শুটিংও শুরু হল। মুম্বাই থেকে আনা হল ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে, আসানসোল থেকে এলেন সুনীল ভট্টাচার্য। জহর রায়, পদ্মাদেবী, মমতাজ আহমেদকেও নেওয়া হল। চারিদিকে তখন হইহই রব। ঋত্বিক কুমার ঘটক বানাচ্ছেন, ‘ভীষণ হাসির, জমজমাট কমেডি’ ছবি। সুরমা ঘটক স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন, “ইন্দ্রাণীকে দেওয়া হয়েছে বাংলা সংলাপ টেপরেকর্ডারে টেপ করে। ভারি মিষ্টি মেয়ে, চওড়া লালপাড় শাড়ি পরে, পায়ে নূপুর, কপালে বড়ো টিপ– শিউলিগাছের নিচে কোমরে আঁচল জড়িয়ে লাফাচ্ছে, শিউলি ফুল ঝরে পড়ছে। ...ইন্দ্রাণীকে কনের বেশে সাজানো হয়েছে, সুনীল বর। বড়ো বড়ো মাছ কাটা হচ্ছে, দইয়ের ভাঁড় আসছে, মেয়েদের জটলা—। জমে উঠেছে সমস্ত দৃশ্য, দিদিমা ঢুকলেন বরকনের ঘরে— গলার স্বর উচ্চ থেকে উচ্চৈঃস্বরে তুলে— ‘তুমি ওকে ক্ষমা করে দিয়ো হে! পায়ে স্থান দিয়ো হে!” সিনেমার একেবারে শেষ দৃশ্যে বগলা তার বউকে বলছে, “আচ্ছা, তুমি যে আমার দিনরাত্তির বকো, আমি যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে একদিন পালিয়ে যাই, তবে কেমন হয়?”

বউ সাঁ করে উঠে বসে হাতজোড় করে বলে, “তাই যাও ভাই। দয়া করে ঘাড় থেকে নামো। আমার হাড় জুড়োয়। আমি বাংলাদেশের মেয়ে। নিজের জীবনটাকে নিজের হাতে করতে জানি। এটা গ্যাগারিনের যুগ মনে রেখো। ভয় দেখাচ্ছে— মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে যাই? কোন মেয়ে জুটবে? আমিই এক কেমন করে ভুজুং খেয়ে গেছি। তখন কত কথা বিয়ের আগে।... ঝাড়ু মারো।”

ঠিক এমনটাই তো ঋত্বিক ঘটক। এখানেও বাংলাদেশের প্রসঙ্গ আনলেন প্রচ্ছন্নভাবে। এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন তাঁর সাধের ‘বাঙাল রক্ত’। এমনকি সেখানকার মহিলাদের অবস্থান। এই ছবি শেষ হতে পারত অভূতপূর্ব এক ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে দিয়ে। চিত্রনাট্যে লেখা ছিল, শহর কলকাতার মাথার ওপরে তখন সূর্য উঠছে। ছাদের পর ছাদ দিনের আলোয় উদ্ভাসিত। এই যে ইমেজারিগুলো তিনি বর্ণনা করছেন, তাতে তিনি একজন সফল চলচ্চিত্র নির্মাতাই নন, গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকও বটে।

বগলার বঙ্গদর্শন — টাইটেল ক্রেডিট

বগলার বঙ্গদর্শন — টাইটেল ক্রেডিট

এই ছবিটি শেষ হয়নি। প্রযোজক রমনলাল মহেশ্বরী ডিস্ট্রিবিউটার জোগাড় করতে পারেননি সেসময়। আমরা একটি সত্যিকারের কমেডি ছবি এবং ‘নতুন’ ঋত্বিক ঘটককে দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। বাংলা চলচ্চিত্র থেকে হারিয়ে গিয়েছিল একটি মাইলস্টোন। যদিও ঋত্বিকের ছেলে ঋতবান পেসারো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত হয়ে ছবিটি দেখিয়ে এসেছিলেন। কলকাতাতেও কয়েকবার দেখানো হয়েছিল বলে শোনা গেছে।

আরও পড়ুন: শনিবারের কড়চা : ‘ঋত্বিক ঘটক’ বিশেষ সংখ্যা

‘বগলার বঙ্গদর্শন’ পুরো চিত্রনাট্যটি বই আকারে প্রকাশ করেছিল দে’জ প্রকাশনী, ২০০৬ সালে। ঋত্বিক ঘটকের আশিতম জন্মদিন এবং ত্রিশতম মৃত্যুদিনের ট্রিবিউট হিসেবে। বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন, চলচ্চিত্র সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা অংশে তিনি লিখছেন, “ঋত্বিক ঘটকের অন্য ছবিগুলির সঙ্গে ‘বগলার বঙ্গদর্শন’-এর কোনো মিল নেই। তবু এই নিখাদ বাঙালি মধ্যবিত্ত রূপকথার মধ্যে ঋত্বিকের যেন অন্য একটি সত্তার পরিচয় উঠে আসে। সেই সত্তা সিনেমার কল্পনায় ততটা মগ্ন নয়, যতটা রসে-পরিহাসে-কৌতূকে বাংলা-বাঙালি একটা গল্প লেখা/বলার আগ্রহে প্রাণিত। ...বাংলায় কমেডি ছবির দৈন্যের মধ্যে ‘বগলার বঙ্গদর্শন’ হয়তো দিকচিহ্নই হত। হল না। আমাদের হাতে রয়ে গেল এই চিত্রনাট্য — আর কয়েকটি দৃশ্যমাত্র ও দুটি গান — যা ঋতবান সম্পাদনা করে জোড়া লাগিয়েছেন।”

_____

গ্রন্থঋণঃ

বগলার বঙ্গদর্শন / ঋত্বিককুমার ঘটক / ২০০৬, দে'জ পাবলিকেশন / প্রচ্ছদ- হিরণ মিত্র