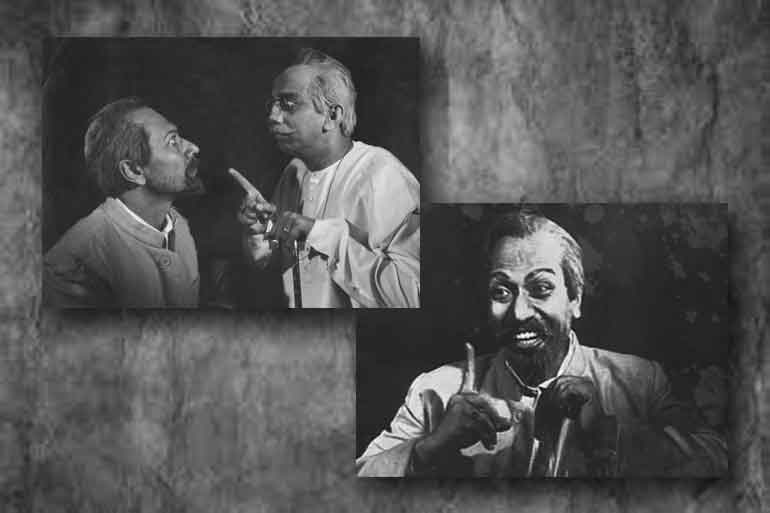

আধুনিক নাট্যমঞ্চের প্রথম নট শম্ভু মিত্র

১৯৫১ সালে ‘বাংলা থিয়েটার’ শিরোনামে একটি লেখায় শম্ভু মিত্র লিখেছিলেন, “বিদেশিদের কাছে ধার করা জিনিস নিয়ে নাচানাচি করছি— এই ব্যঙ্গ করলে পরাধীন জাতির আত্মাভিমানে ঘা লাগে। এবং হৃদয়ের নির্দেশ অমান্য করে জোর করে উলটো পথে চলে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে দেশাত্মবোধে আমরা কারও চেয়ে কম নই। কিন্তু এ প্রচেষ্টা আজও পর্যন্ত নন্দিত হয়নি সাধারণ্যে। বাঙালি থিয়েটার ভালোবাসে। শুধু শহুরে বাবুরা নয়, গ্রামের চাষীরাও। এই যাত্রা তাই থিয়েটারের পদাঙ্ক অনুসরণকারী, প্রতিপক্ষ নয়।”

অর্থাৎ ‘বহুরূপী’র প্রধান নট ও নির্দেশক মেনে নিয়েছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের পর স্বাধীন দেশের বুকে তাঁর দল বা তাঁদের মতো আরও কেউ কেউ যে নাট্যচর্চা শুরু করেছিল, তা আসলে ওই সাহেবদের শেখানো প্রসেনিয়াম থিয়েটারের অনুকরণ করে চলা। সেই কবে চৌরঙ্গী থিয়েটার বা পাইকপাড়া, পাথুরিয়াঘাটা, বেলগাছিয়া অঞ্চলে বাবুদের যে শখের থিয়েটারের প্রচলন হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে দেশীয় উপকরণ ছিল বেশি তবে উপস্থাপনায় সেগুলি প্রসেনিয়াম। গিরিশ ঘোষ বা শিশির কুমার ভাদুড়ি এমনই কিছু নাটক করতে চেয়েছিলেন। নিছক ‘ধার করা’ নয়। একশো-দেড়শো বছর ধরে বিলিতি থিয়েটারের যে ধাঁচা শহর থেকে দূরে, আরও দূরে ছড়িয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে আপাতত সন্ধি স্থাপন না করলে থিয়েটার বস্তুটিই উবে যেতে পারে।

এই ভাবনাকে সামনে রেখেই ‘বহুরূপী’ পথ চলতে শুরু করেছিল। শম্ভু মিত্র কোনও দিন সে-দলের সভাপতি হননি। সম্পাদকও হননি। কিন্তু, যত দিন ‘বহুরূপী’তে ছিলেন তত দিন তাঁর শিল্পদর্শনকে শিরোধার্য করেই দল চলেছে। ১৯৪৯ সালের ‘পথিক’ থেকে ১৯৭১ সালের ‘চোপ, আদালত চলছে’-- সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। এই ট্র্যাডিশনের আনাচে কানাচে চোখ রাখলে ক্রমবিবর্তনের একটি ছবি স্পষ্ট হয়।

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন ‘বহুরূপী’ গড়ে ওঠার পর শম্ভু মিত্রের প্রথম নির্দেশিত নাটক ‘নবান্ন’। এ দাবি অসার। কারণ, ‘বহুরূপী’ নামটিরই তখন কোনও অস্তিত্ব ছিল না। শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের যুগ্ম পরিচালনায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ‘নবান্ন’ প্রযোজনার সঙ্গে এই নবীকৃত ‘নবান্ন’-র ফারাক ছিল না বললেই চলে। সব চেয়ে বড় কথা, নবীকৃত ‘নবান্ন’-র অভিনয় হয়েছিল হাতে গোনা। আর আমন্ত্রিত অভিনয়? একটিও নয়! ১৯৪৯ সালে তুলসী লাহিড়ীর ‘পথিক’ প্রযোজনা করেই খাতা খুলেছিল ‘বহুরূপী’।

যে নবনাট্যের সন্ধানে ‘বহুরূপী’র পথ চলা শুরু, তার একটি প্রাথমিক শর্তই ছিল নতুন নাট্যকারদের বরণ করা। তুলসী লাহিড়ী সে আমলের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার। তাঁর লেখালেখিতে স্বদেশ ও সমকাল বিধৃত। তাই একে একে তাঁর ‘পথিক’ (১৯৪৯), ‘ছেঁড়া তার’ (১৯৫১) প্রযোজনা করেছে ‘বহুরূপী’। সে আমলে জনপ্রিয় মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্যের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য ছিল ‘বহুরূপী’র সামাজিক দায়িত্ববোধ সংক্রান্ত শপথের। তাই বলে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য বা ঋত্বিক কুমার ঘটকের কাছেও হাত পাতেননি শম্ভু মিত্র। নিজে কলম ধরেছেন। লিখেছেন ‘উলুখাগড়া’ (১৯৪৯), ‘বিভাব’ (১৯৫১)। নাটকের ফর্ম ও প্রেজেন্টেশন নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্ট তিনি করতে চেয়েছিলেন, সেই সুযোগ কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করেছিলেন ‘বিভাব’-এ।

আরও পড়ুন

‘জালে’ ধরা দিতে চায়‘বহুরূপী’ও

এর পরই শম্ভু মিত্র হাত দিলেন ‘চার অধ্যায়’ (১৯৫১)-এ। স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় একটি রবীন্দ্র উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে নির্দেশনা দেওয়ার মূলে ছিল সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানোর আগ্রহ। আম-আদমিকে লুঠ করে স্বরাজ আনার রাজসূয় যজ্ঞকে এক রকম নিন্দাই করেছিল তাঁর ‘চার অধ্যায়’।

আন্তেন চেকভ বা জে বি প্রিস্টলির বাংলা রূপান্তর প্রযোজনা করেছে ‘বহুরূপী’। নিজে বঙ্গীকরণ করেছেন রিয়ালিস্টিক থিয়েটারের পুরোধা হেনরিক ইবসেনের ‘এনিমি অফ দ্য পিপল’-এর। তৈরি হয়েছে ‘দশচক্র’ (১৯৫২)। এর ছ’বছরের মাথায় আবার ইবসেনে ফিরেছিলেন। ‘ডলস হাউস’ থেকে গড়ে নিয়েছিলেন ‘পুতুল খেলা’ (১৯৫৮)। এ নাটকে নারীর স্বাধীন হওয়ার স্পৃহাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। আর এ নাটকের এক বছর আগে ‘বহুরূপী’র নির্দেশক লিখেছিলেন, ‘যে-কোনো নাট্যরূপই আমরা অবলম্বন করি না কেন, উদ্দেশ্য হল আজকের দিনের সমস্যাকে দর্শকের মনের সামনে তুলে ধরা, আজকের কষ্টকে আর আজকের চেষ্টাকে প্রতিফলিত করা।’ শম্ভু মিত্র তাঁর যুগধর্মকে অস্থিমজ্জায় বুঝতেন। ‘বহুরূপী’র ‘রক্তকরবী’ (১৯৫৪) তো কিংবদন্তি। আমরা এত কাল এ নাটকের প্রয়োগকুশলতায় মগ্ন থেকেছি। রবীন্দ্রনাট্যের প্রথম সফল নির্দেশকের উষ্ণিক পরিয়েছি শম্ভু মিত্রের মাথায়। কেউ কেউ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের ‘সওগাত’ হিসেবে একে বুঝতে চেয়েছেন। ‘বিসর্জন’ (১৯৬১), ‘রাজা অয়দিপাউস’ (১৯৬৪), ‘রাজা’ (১৯৬৪) নাটকের মধ্যে আঁধারে আলোর সন্ধান করেছেন শম্ভু মিত্র। বিশেষত শেষ দু’টি নাটক সম্বন্ধে তিনি নিজেই ‘অন্ধকারের নাটক’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। এই পর্বে আঙ্গিকের দিক থেকেও একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন শম্ভু মিত্র। ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিক ট্র্যাজেডির আঙ্গিককে বাংলার মঞ্চে এনেছেন। তাঁর সমকালে বাংলায় তো বটেই, ভারতেও গ্রিক-রোমান সূত্র আহরণ করার রেওয়াজ চালু হয়নি।

আমাদের কাছে তাঁর নির্দেশক জীবনের শেষ চার বছরের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকার বাদল সরকারকে সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে উপস্থাপন করার ষোলো আনা কৃতিত্ব তাঁর। ঘটনাচক্রে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ করা হয়নি। কিন্তু, ‘বাকি ইতিহাস’ (১৯৬৭) থেকেই রিয়ালিজম থেকে খানিক সরে কিছুটা অ্যাবসার্ড থিয়েটারের দিকে বাঁক নিল ‘বহুরূপী’। নিয়ে এলেন গিরীশ কারনাডকে। বিজয় তেন্ডুলকরকে আনলেন ‘বহুরূপী’র প্রযোজনায়। ‘শানতাতা, কোর্ট চালু আহে’ থেকে ‘চোপ, আদালত চলছে’ (১৯৭১) যখন হচ্ছে, তখন দেখতে পাই বাস্তবধর্মী নাটক নির্মাণের খড়ির গণ্ডি মুছে ফেলে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন শম্ভু মিত্র। জীবনের শেষ সীমানায় এসে লিখেছিলেন, ‘যে-কোনো নাট্যরূপই আমরা অবলম্বন করি না কেন, উদ্দেশ্য হল আজকের দিনের সমস্যাকে দর্শকের মনের সামনে তুলে ধরা, আজকের কষ্টকে আর আজকের চেষ্টাকে প্রতিফলিত করা।’ তাই হয়ত বিদেশি নাটকের বঙ্গীকরণে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দেশজ উপাদান তাতে অব্যাহত থেকেছে। তা সে রবীন্দ্রনাথ হোক বা ইবসেন কিংবা তাঁর নিজের লেখা নাটকেও। বাংলা থিয়েটার সমৃদ্ধ হয়েছে শম্ভু মিত্রের কাজে।