সেকালের হাতে লেখা পুঁথি ও ছাপা বইয়ের বিক্রিবাটা

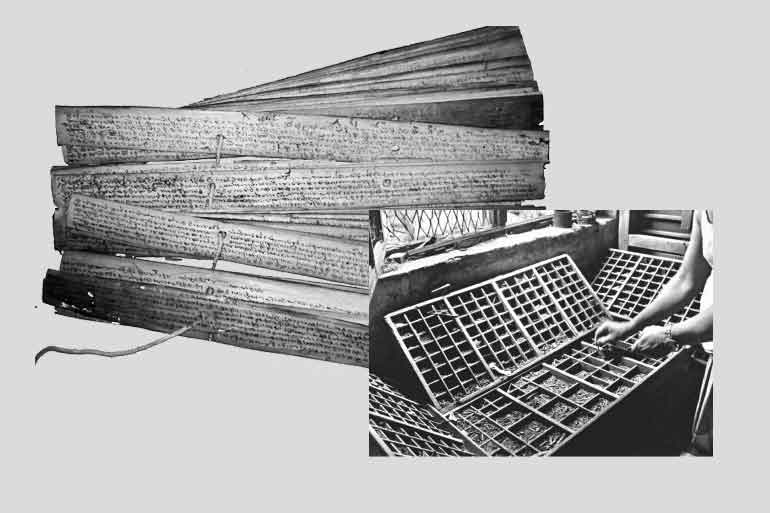

মধ্যযুগের বাংলাদেশে, যখন মুদ্রণযন্ত্র এসে পৌঁছোয়নি, ছাপাখানার কথা ভাবা মানে আকাশকুসুম কল্পনা তখন কিন্তু এক ধরনের চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা হল হাতে লেখা পুথি। লিপিকরেরা তখন হাতে লিখে পুথি তৈরি করতেন। সুলতানি আমলে, বিশেষত হোসেন শাহর রাজত্বকালে তাঁর আন্তরিক উদ্যোগে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের যে প্রসার ঘটেছিল সে কথা ঠিক। কিন্তু এর ফলে লিপিকরেরা সমকালীন কাব্যসাহিত্যের পুথির প্রতিলিপি যে হারে তৈরি করতে শুরু করেন তাতে নকলনবিশির চলও বেড়ে যায় খুব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের। সেই সময় এই কাব্যটি শিক্ষিত সমাজে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য লিপিকরেরা মনসামঙ্গল কাব্যের মূল পাণ্ডুলিপি দেদার নকল করতে শুরু করে দেন। পুথি নির্মাণের হিড়িকের জেরে বিপত্তিও ঘটতে থাকে। প্রথমত, একাধিক লিপিকর মনসামঙ্গল-এর নকল তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে অনেকের হাতেই ছিল না মূল পাণ্ডুলিপি। ফলে তাঁরা নকল থেকে নকল করে যেতে থাকেন। এই হারে পুনর্নির্মিত হওয়ার ফলে একই সময়ে পাওয়া কাব্যটির একাধিক পাণ্ডুলিপির পাঠে প্রচণ্ড তফাত লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে সে সময় কি বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য লিপিকরেরা হাতে লেখা পুঁথি তৈরি করতেন, না কি শুধুই আসর জমাতে দক্ষ পুথিপাঠকের সর্বক্ষণের সঙ্গী হওয়াটাই ছিল লক্ষ্য; অথবা নিছক লিপিকরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্য সেসব পুথি তাঁরা তৈরি করতেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়। তবে এ কথা ঠিক যে বাংলায় মুদ্রণযন্ত্র কিংবা ছাপাখানা আসার আগে ক্রেতাদের থেকে বায়না নিয়ে লিপিকরেরা হাতে লেখা পুথি তৈরি করতেন। অর্থাৎ বাণিজ্যিকভাবে হাতে লেখা পুঁথি বিক্রি হত। কিন্তু সেকালের সাধারণ বাঙালিরা তো কিনতেন না। তখন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। আর পড়তে-লিখতে সক্ষমদেরও একটি পুথি কেনার সামর্থ্য ছিল না।

তাহলে কারা ছিলেন সেই ক্রেতা? সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি অর্থাৎ সেকালের রাজা বা নবাবদের অনেকে, ছিলেন ভূস্বামী ও জমিদারেরাও। রাজা-বাদশাহরা পুথি কিনতেন রাজদরবারে সংরক্ষণ এবং লিপিকরদের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য। কোনো কোনো বিত্তশালী ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল ধর্মসংক্রান্ত পুথি কিনে পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদের দান করলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। কেউ নিজেদের বসতবাটিতে পুথিপাঠের আসর জমানোর জন্য জনপ্রিয় এক বা একাধিক পুথি কিনতেন। কেউ আবার নেহাত শখের বশে পুথি সংগ্রহের নেশা ধরেছিলেন। সে সময় পুথির দাম মুদ্রার পরিবর্তে ধান বা অন্য খাদ্যশস্যে দেওয়ার চলও ছিল। তাছাড়া সে যুগের পেশাদার লিপিকরেরা কালি-কাগজ জোগাড় করার পর পুথি তৈরি করে তা হাট-বাজারে-মেলায় ঘুরে ঘুরে বা সেখানে মাটিতে মাদুর পেতে সাজিয়ে বিক্রি করতেন—এমনটা জানতে পারি বিনয় ঘোষ-এর ‘জনসভার সাহিত্য’তে। ১৭১৭ সালে প্রাপ্ত একটি পুথির পরিশিষ্টে লিপিকর জানিয়েছিলেন, তিনি ওই পুথির দাম বাবদ নগদ দক্ষিণা তো পেয়েইছেন, সঙ্গে মিলেছে বাড়তি ভাতা এবং সারা জীবনের জন্য একটি বৃত্তিও। ১৭২৮ সালে লিপিকর দর্পনারায়ণ দাশ এক কপি রামায়ণ বিক্রি করে পেয়েছিলেন নগদ সাত টাকা ও নতুন জামাকাপড়। ১৭৫২ সালে কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল কাব্যের পুথি নকল করে আত্মারাম ঘোষের ভাগ্যে জুটেছিল ‘১ জোড়া কাপড় আর ২ তঙ্কা’।

আরও পড়ুন

কাগজ

বাংলায় মুদ্রণযন্ত্র আসে ১৭৭৮ সালে। ছাপাখানার জমানা শুরু হতেই ইচ্ছামতো বই ছাপিয়ে নেওয়ার সুযোগ বাংলা বইয়ের বাজারকে বেশ খানিকটা বিস্তৃত করল। এই পালটানো সময়ে নকলনবিশ লিপিকরেরা পুথি তৈরির যজ্ঞ থেকে বিদায় নিলেন তাদের জায়গা দখল করলেন মুদ্রণযন্ত্রের মালিকরা, তাঁরা হয়ে উঠলেন প্রকাশক।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরাই আবার বিক্রেতা। বইয়ের দোকান ছাড়াও প্রকাশকদের বাড়ি থেকেও পাইকারি ও খুচরো বই বিক্রি হত। এক সময় বইয়ের দুনিয়ায় হাজির হতে থাকল কেবলমাত্র বইবিক্রেতা ও ফেরিওয়ালারাও, যাঁরা বই ছাপে না, কিন্তু বেচে। সেকালের কলকাতায় একই সঙ্গে প্রকাশক ও বই বিক্রেতা হিসাবে সার্থক নাম বলতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য-এর নামই সর্বপ্রথমে আসে। মিশনারিদের গড়া শ্রীরামপুর প্রেসের সাবেক এই কর্মী ১৮২০ সাল নাগাদ নিজস্ব ছাপাখানা ও বই বিক্রি দিয়ে শুরু করে পরবর্তীতে কলকাতার বাইরে নিজের প্রকাশনার বই বিক্রির জন্য একাধিক ‘এজেন্ট’ও নিয়োগ করেছিলেন। ওই সময় থেকেই বাংলার নানা অঞ্চলে বই বিক্রির জন্য বই-ফেরিওয়ালাদের চল শুরু হয়ে যায়। বস্তুত যাদের কাছে মিলত পাঁচমিশালি বই। কি বটতলার মজার সোমবার কি সখের জলপান গোছের বই থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের কাব্য—সবই থাকত তাদের ঝুলিতে। তবে বটতলায় বিদেশি বা ইংরেজি বই কিন্তু সেভাবে পাওয়া যেত না। ইংরেজি বইয়ের জন্য তখন চিনেবাজারে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের ‘কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ’-এ দেখা যায়; এক ইংরেজ সাহেব তাঁর ডায়েরিতে চিনেবাজারের বইয়ের দোকানে শেক্সপিয়ার, রবার্ট বার্নস ও ওয়াল্টার স্কটের বই দেখে বিস্মিত হওয়ার কথা লিখেওছেন।

বটতলা যেমন সেকালের কলকাতার প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের মূল আখড়া ছিল, তেমনি পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকার জমজমাট বইপাড়া ছিল চকবাজার। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মূলত মুসলমানি পুথির ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এই এলাকায় একটি আলাদা ‘কেতাবপট্টি’ গড়ে উঠেছিল। তখনও আজকের মতো ঢাকা এবং কলকাতায় ছিল পুরনো বইয়ের দোকান। অনেকেই তখন পুরোনো বইয়ের ব্যবসা করতেন। কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদ নবাববাড়ির গ্রন্থাগারের সব বহুমূল্য বই নৌকায় করে নিয়ে কলকাতায় পুরোনো বইয়ের আড়তদারদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনৈক মুনশি। পাশাপাশি তখন এমন কয়েকজন লেখক ছিলেন, যাঁরা শুধু নিজেদের লেখা নোট বই বিক্রি ও ছাপানোর জন্যই বইয়ের ব্যবসায় এসেছিলেন। শোনা যায় দ্বারকানাথ পাল নামে এক ব্যক্তির লেখা পঞ্চাশের ওপর নোট বই সেকালে প্রায় দু’ লাখ কপি বিক্রি হয়েছিল। পেশাদার প্রকাশক ও বিক্রেতাদের পাশাপাশি অতীতের কয়েকজন কিংবদন্তি বাঙালি লেখকও বই বিক্রির ব্যবসায় নেমেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৪৭ সালে কর্তৃপক্ষের ওপর রাগ করে সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছেড়ে বিদ্যাসাগর নিজেকে রীতিমতো ‘লেখক-ব্যবসায়ী’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠেপড়ে লাগেন। ‘সংস্কৃত যন্ত্র’ নামের একটি ছাপাখানা কিনে একেবারে পেশাদারি মনোভাব নিয়ে তিনি বই ছাপানো শুরু করেন। সংস্কৃত-বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে প্রায় ৫২টি বই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। শুধু তো বই ছাপানো বা প্রকাশনার কাজ নয়, বই সংরক্ষণের জন্য বিরাট আকারের একটি আড়তও নির্মাণ করেছিলেন তিনি। একসময় তাঁর প্রকাশনার পাঠ্যবইয়ের দাম ‘বেশি’ এমন অভিযোগ তুলে সরকারি মহল বইগুলো কিনতে চায়নি, পরে অবশ্য দুপক্ষ আলোচনা করে রফায় আসে, তাতে সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের প্রথম বই বাদে বাকি সবই ছেপেছিলেন নিজের পয়সায় নিজের তৈরি ‘বঙ্গদর্শন প্রেস’ থেকে। সরকারি চাকরির পাশাপাশি নিজের বই বিক্রি করেও তিনি কম পয়সা আয় করতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশকদের দুর্ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের বই নিজেই ছাপানো শুরু করেছিলেন। ‘বিশ্বভারতী’কে খুব তাড়াতাড়িই রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা বানিয়ে ফেলেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনও পারিবারিক ক্ষয়িষ্ণু জমিদারির ওপর ভরসা না রাখতে পেরে বই ব্যবসায় নেমেছিলেন। টাঙ্গাইলে তিনি একটি ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও অভাব-অনটন কাটানোর ক্ষেত্রে ওই ব্যবসা তাঁকে খুব সহায়তা করতে পারেনি। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বই বিক্রি আর বিক্রেতাদের আবস্থা তো খানিকটা অবাক করেই, সেকালে বইমেলা বলে কিছু ছিল না, সেকালের বই-ফেরিওয়ালা এখন প্রায় অন্তর্জালবাহিত বিপণন মাধ্যম। কোনো একদিন শহরের মোড়ে মোড়ে গ্রন্থবিপণি গড়ে উঠবে, এমন ভাবনা সম্ভবত সেকালে কেউ কল্পনাও করেনি।