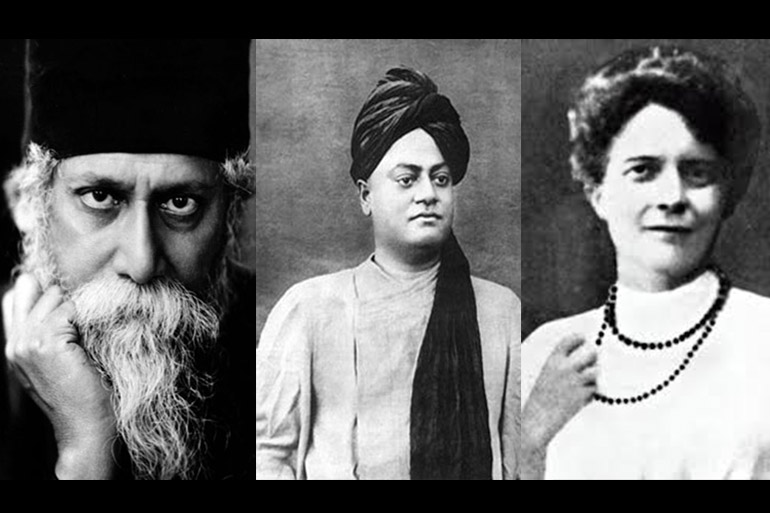

মহামারী আগেও দেখেছিল বাংলা, পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা

বিশ্বজুড়ে সংকট। গৃহহীন বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সমীক্ষা বলছে, করোনা সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ছাড়াল প্রায় ১১,০০০। গত এক সপ্তাহে মৃতের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। মৃতের নিরিখে চিনকে টপকে গেছে ইতালি। ভারতের ঘাড়েও নিঃশ্বাস ফেলছে করোনা। এইরকম এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ব একসঙ্গে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্নে চিনের পরশি হয়ে যাচ্ছে ডেনমার্ক, ভারতের পরশি হয়ে যাচ্ছে ইতালি। এই আতঙ্ক কবে কাটবে বলতে পারছেন না কোনো বিজ্ঞানীও। ঠিক এইরকম এক ভয়ংকর আবহাওয়ায় আমরা যদি বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে যাই, ইতিহাস আমাদের জানান দেবে, এর আগেও মহামারীর কবলে পড়েছে বিশ্ব। বাদ যায়নি বাংলাও।

সাল ১৯১১। ভারতে জনসংখ্যা বাড়ছে না। তার একমাত্র কারণ জন্ম আর মৃত্যুর হার প্রায় সমান সমান। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কালাজ্বর, কলেরা, কুষ্ঠ – শেষ করে দিচ্ছে অসংখ্য মানুষকে। কোনো টিকা আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। সেই সময় কেমন ছিল কলকাতা? বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। লিখছেন, “পলাতক— প্লেগের অনুগ্রহে। আমার একজন ভৃত্য ছুটি লইয়া একদিন বড়বাজার গিয়াছিল। সেখান হইতে আসিয়া একদিন পরেই প্লেগ হয়। আর ৩০ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু। বাড়ি ছাড়িয়া উক্ত ঠিকানায় আছি— কতদিন পলায়ন চলিবে জানি না।” সবাই এক এক করে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন। কোথায় পালাচ্ছেন কেউ জানেন না, দিশেহারা পরিস্থিতি। বাঁচার কোনো পরিত্রাণ নেই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ের ধরা পড়ল প্লেগ। আর বাঁচানো গেল না তাঁকেও।

মহামারী যে কী প্রবল আকার ধারণ করতে পারে, তা জানার জন্য পিছিয়ে যেতে হবে আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। মানুষ যখন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে থিতু হচ্ছে, তখনই মূলত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় তৈরির ধারণা আরও পোক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন রোগ সংক্রামিত হতে শুরু করছে। মানবসভ্যতা যত উন্নত হয়েছে, মহামারী তত থাবা বসিয়েছে। জনঘনত্ব বেড়েছে, মানুষের দেহে রোগও বেড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্য যত আত্মিক হয়েছে, দ্রুত রোগ ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বাড়তে থেকেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০ অব্দের এথেন্স, ৫৪১ খ্রিস্টাব্দের জাস্টিনিয়ান প্লেগ, একাদশ শতাব্দীর কুষ্ঠ, ১৩৫০ সালের দ্য ব্ল্যাক ডেথ, ১৬৬৫ সালের দ্য গ্রেট প্লেগ অফ লন্ডন, ১৮১৭ সালের প্রথম কলেরা, ১৮৫৫ সালের তৃতীয় প্লেগ, ১৮৮৯-এর রাশিয়ান ফ্লু, ১৯১৮-র স্প্যানিশ ফ্লু, ১৯৫৭ সালের এশিয়ান ফ্লু, ১৯৮১-র এইচআইভি/এইডস। এই প্রত্যেকটি রোগেই বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ মারা গিয়েছে। বাদ যায়নি তিলোত্তমা কলকাতাও।

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের কলকাতা ছিল অস্বাস্থ্যকর। একের পর এক রোগ লেগেই থাকত। প্রতি বছর বর্ষায় আমাশা আর কলেরায় মারা যেতেন বহু সাহেব-সুবো। যারা বেঁচে থাকতেন তাঁরা ১৫ নভেম্বর জমা হতেন হারমোনিক ট্যাভার্নে (আজকের লালবাজার)। হুল্লোড়ে ভরে উঠত চারপাশ। কারণ সেই বছরের মতো তাঁরা বেঁচে গেছেন।

মহামারী প্লেগের সময় স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকাও ছিল অনস্বীকার্য। কলকাতায় প্রথম ধরা পড়ল প্লেগ। বিবেকানন্দ তখন দার্জিলিং-এ। প্লেগের কথা শুনেই ফিরে এলেন কলকাতায়। মহামারীকে যেমনভাবেই হোক মোকাবিলা করতে হবে। স্বামীজি ঠিক করলেন, বেলুড় মঠে কেনা জমি বিক্রি করে, সেই টাকা প্লেগরোগীদের জন্য দান করবেন। সেই প্রথমবার ত্রাণের কাজ করেছিল সদ্যগঠিত রামকৃষ্ণ মিশন। পাশাপাশি এগিয়ে এসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাও।

সেই সময় বাংলার অবস্থা। ছবি- সংগৃহীত।

সেই সময় বাংলার অবস্থা। ছবি- সংগৃহীত।

বাদ যাননি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। প্লেগের জন্য হাসপাতাল তৈরির কাজে নিযুক্ত হলেন। সেই সময়কার বীভৎসতার রূপ দেখে ঠিক থাকতে পারেননি তিনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “ম্যালেরিয়া-প্লেগ-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষমাত্র, তাহারা বাহ্য লক্ষণমাত্র - মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।”

আজ যখন গোটা বিশ্ব ভীত, সন্ত্রস্ত, কলকাতায় প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, তখন এই ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেয় বীভৎসতার জল্লাদ কতটা অসুররূপী। রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারি পদক্ষেপগুলো দেখার পর বারবার মনে হচ্ছে, প্রত্যেক মহামারীতে ঠিক এমন কাউকেই এগিয়ে আসতে হবে, যাঁদের উপর নির্ভর করছে একটা বৃহত্তর সমাজব্যবস্থা। এখন সচেতন ও সাবধানে থাকা আর দূর থেকে পাশে দাঁড়ানো ছাড়া কিছু করার নেই।