শান্তিনিকেতনের প্রথম মুসলিম ছাত্র ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি, আদর্শ মানতেন রবীন্দ্রনাথকে

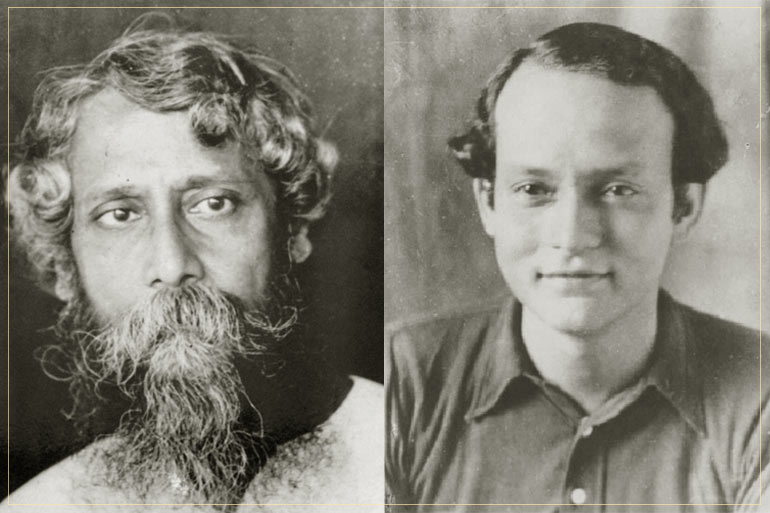

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী (Visva-Bharati)। দেশবিদেশ থেকে কত গুণীজন এসেছেন সেখানে। তাঁদের বুদ্ধির দীপ্তি আর প্রতিভার আলোয় ঝলমল করেছে ভুবনডাঙা, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন। এমনই এক লেখক সৈয়দ মুজতবা আলি (Syed Mujtaba Ali)। করিমগঞ্জের ছেলেটি একদিন হয়ে উঠলেন লেখক। দেশ ও বিদেশে বিস্তৃত ছিল তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন। সৈয়দ মুজতবা আলি তরুণ বয়সে ছাত্র হিসেবে এলেন শান্তিনিকেতনে। ১৯২১ সালে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন সময়টা কঠিন ছিল। জাতিভেদাভেদ তখনও সমাজের কঠিন ব্যাধির মতো। একটি মুসলমান ছাত্রের আশ্রমে পড়তে আসার ঘটনা সহজভাবে মেনে নেননি অনেক আশ্রমিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ আহ্বানে সৈয়দ মুজতবা আলি এলেন শান্তিনিকেতনে (Shantiniketan)। সৈয়দ বংশের ছেলে হয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়ে শান্তিনিকেতনে পড়তে আসার কারণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুজতবা আলির গুরুদেব। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম মুসলিম ছাত্র। তাঁর শান্তিনিকেতনে পড়তে যাওয়ার অন্তরালে একটা গল্প আছে। মানুষের জীবনের কত গল্প যে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়! তাকে নিয়ে যায় সামান্য থেকে বিশেষের পথে। সৈয়দ মুজতবা আলির জীবনেও ঠিক তাই ঘটেছিল।

বিভিন্ন সময় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আজগুবি সব অভিযোগ উঠত। সেগুলির না ছিল ভিত্তি, না ছিল জোরালো যুক্তির ক্ষেত্র। এমনই এক অভিযোগ উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (Dhaka University) খুলতে দিতে চান না। সে খবর মুজতবা আলির পরিবারের কাছেও এসেছিল। কিন্তু শিক্ষিত, অভিজাত এই মুসলিম পরিবারটি ওইসব গুজবে কান দেননি। বরং ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট হয়েছিলেন মুজতবা আলি। মুগ্ধতার প্রকাশ ঘটাতেও বিলম্ব হল না। সাহস করে একটা চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে। জানতে চাইলেন, “আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কী করা প্রয়োজন?” রবীন্দ্রনাথ (Rabindranath Tagore) সেই আবেগের উত্তর পাঠালেন নীল কাগজ আর নীল খামে। ঠিক যেন শরৎকালের নীল মেঘ। রবীন্দ্রনাথ অনেক কথার সঙ্গে লিখলেন, “--তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।” এই চিঠিটিই মুজতবা আলির লেখকজীবনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য মুজতবা আলির বোধের জগৎ তৈরি করে। নাহলে হয়তো আমরা ‘দেশে বিদেশে’-র বহুভাষাবিদ লেখককে পেতাম না।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন মুজতবা আলি। সেইসব টুকরো স্মৃতির কোলাজ নিয়ে লিখেছিলেন ‘গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন’ (Gurudev and Shantiniketan)। শান্তিনিকেতনে পড়া শেষ করে ১৯২৯ সালে মুজতবা আলি বার্লিনে দর্শন পড়তে গিয়েছিলেন। সেখানে ভুল করে ফনেটিক ইনস্টিটিউটে ঢুকে পড়েন। প্রফেসর নানা দেশের উচ্চারণ শোনাবেন। আলো নিভিয়ে দেওয়ালে ছবি ফেলা হল— রবীন্দ্রনাথের ছবি। কানে এল সেই চেনা কন্ঠ— ‘শৃন্বন্তু বিশ্বে’। সৈয়দ মুজবা আলি সেই মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, “গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। ডাইনে তাকালুম, বাঁয়ে তাকালুম। ভাবটা এই, আলবাৎ, ঠিক কথা, ভারতবাসীই শুধু এমন ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে। ক্লাসের বহু ছাত্রছাত্রী সেদিন আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি মাথা উঁচু করে বসেছিলুম। আমার গুরুদেব ভারতবর্ষের, আমিও ভারতবাসী।” মুজতবা আলি যখন শান্তিনিকেতনে পড়তে যান, তখনও সেখানে কলেজ বিভাগ খোলেনি। তিনি যাওয়ার ছয়মাস পর কলেজ বিভাগের ভিত্তি পত্তন হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম মুজতবা আলিকে প্রেরণা দেন নানা জিনিস একসঙ্গে শেখার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ‘বলাকা’ এবং শেলি, কীটস, শেক্সপিয়রের কবিতা পড়াতেন তাঁদের। একবার মুজতবা আলির নেতৃত্বে একটা দল তৈরি হল। তাঁদের বক্তব্য ছিল শান্তিনিকেতনে বুর্জোয়া, বিলাসী জীবনযাপন করা হচ্ছে। সকলের উচিত অতি সরল জীবনে প্রবেশ করা। এসব ছিল মুজতবা আলির টলস্টয়ের লেখা পড়ার ফল। এই বিপ্লবের সব যুক্তি কাপাসতুলোর মতো উড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের যুক্তির সামনে। রবীন্দ্রনাথ একঘেয়েমির সরলতা চাননি কখনও। বললেন, “বীণা বাজানো ঢের শক্ত। বীণাযন্ত্রের তার অনেক বেশি। তাতে জটিলতাও অনেক বেশি। বাজাতে না পারলে বীণা থেকে বিকট শব্দ বেরোয়, কিন্তু যদি বীণাটাকে আয়ত্ত করতে পারো তবে বহুর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়, তা একতারার একঘেয়েমির সরলতার চেয়ে ঢের বেশি উপভোগ্য। আমাদের সভ্যতা বীণার মতো, কিন্তু তাকে আমরা এখনও ঠিকমতো বাজাতে শিখিনি। তাই বলে কি বীণার দোষ, আর বলতে হবে যে একতারাটাই সবচেয়ে ভালো বাদ্যযন্ত্র।” চিরজীবন বহুর মধ্যে একের সন্ধান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন মুজতবা আলি। সেইসব টুকরো স্মৃতির কোলাজ নিয়ে লিখেছিলেন ‘গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন’। শান্তিনিকেতনে পড়া শেষ করে ১৯২৯ সালে মুজতবা আলি বার্লিনে দর্শন পড়তে গিয়েছিলেন

ঘটনাচক্রে প্রায় একবছর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ঘরের একতলায় ছিলেন মুজতবা আলি। খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনচর্চা। রবীন্দ্রনাথ ভোর চারটের সময় দু-ঘণ্টা উপাসনা করতেন। তারপর ছটার সময় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মতো লেখাপড়ায় মগ্ন হতেন। সাতটা, আটটা, নটা, তারপর দশমিনিটের ফাঁকে জলখাবার। আবার কাজ— দশটা, এগারোটা, বারোটা। তারপর খেয়েদেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম। আবার কাজ— লেখাপড়া, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা— কাজ, কাজ আর কাজ। পাঁচটা থেকে সাতটা ছেলেমেয়েদের গান শেখাতেন— বা দিনুবাবুর আসরে বসে গান শুনতেন অথবা গল্পসল্প করতেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আবার লেখাপড়া, মাঝে গুনগুন করে গান— আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত। কী অমানুষিক কাজ করার ক্ষমতা আর কী অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা! মুজতবা আলি শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে বসে ক্যাটালগ তৈরি করতেন। সেখানে বসে দেখতেন রবীন্দ্রনাথ কত কত বই পড়ে ফেরত পাঠাচ্ছেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য— সব বিষয়েই সমান আগ্রহ। মুজতবা আলি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুব অন্যরকম একটি কথা বলেছিলেন, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ জীবনে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর ঋষি-দৃষ্টির সমক্ষে সত্যের স্বরূপটি উদঘাটিত হয়েছিল পরিপূর্ণ মহিমায়। তারই পরিচয় তাঁর অজস্র গানে, কবিতায়, ধর্ম এবং শান্তিনিকেতনের নিবন্ধগুলোতে। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান শুধু পুঁথি-পড়া জ্ঞান নয়, তা সম্পূর্ণই অনুভূতির।”

১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুজতবা আলির শেষ দেখা। মজা করে তাঁকে ‘বরোদার মহারাজা’ বলে সম্বোধন করলেন। মনখারাপ করে বলেছিলেন, “তোদের আমি গড়ে তুলেছি, এখন আমার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তোদের প্রয়োজন। গোখলে, শুক্ল, তোরা সব এখানে থেকে আমাকে সাহায্য করবি। কিন্তু তোদের আনবার সামর্থ্য আমার কোথায়?” মুজতবা আলি বলেছিলেন, “বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আমি আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব।” তারপর রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য প্রশ্ন করলেন, বললেন, “বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে করে?” মুজতবা আলি তো অবাক! “মহাপুরুষ তো আসবে ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে। কাঁচি হাতে করে?” রবীন্দ্রনাথ বললেন, “হাঁ, হাঁ কাঁচি হাতে নিয়ে। সেই কাঁচি দিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পিছনের টিকি কেটে দেবেন। হিন্দু মুসলমান আর কতদিন আলাদা হয়ে থাকবে।” সেদিন মুসলমান এক কৃতি ছাত্রকে তাঁর গুরু পরম স্নেহে এই কথাগুলি বলেছিলেন। বলা যায় শেষ কথোপকথন।

তারপর সময় অনেক গড়িয়ে গিয়েছে। সমাজ আধুনিক হয়েছে। সমাজের মন উদার হয়েছে কত নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি না। তবে অতীতের পথে চোখ মেলে মনে মনে যেন দেখতে পাই এই দুই ভিন্ন ধর্মের গুরু শিষ্যের ধর্মনিরপেক্ষ এই সংলাপকটি বিশ্ববিধাতার ইচ্ছার মতো ঝলমল করছে।

সহায়ক গ্রন্থঃ

গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, সৈয়দ মুজতবা আলি