সিংহের ছাপা ছবি দেখে পালাল ছাত্ররা, বাংলার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র ছিল পশুদের নিয়েই

কেবলমাত্র পশুদের নিয়ে আস্ত একখানা বাংলা পত্রিকা! তার ওপর আবার সচিত্র! এবং সবচেয়ে বড়ো কথা পত্রিকার লেখক, চিত্রকর, মুদ্রাকর— সবাই লালমুখো সাহেব! এমন বিস্ময়কর পত্রিকার কথা যেই শোনে, সেই কমবেশি অবাক হয়। সময়টা নয় নয় করেও ১৯৭ বছর আগের ‘কলিকাতা’। এখন ঘোর ডিসেম্বরেও শীত পড়ে না আর তখন ফেব্রুয়ারি মাসেও হাড় কাঁপিয়ে দিত ঠান্ডা। তেমনই এক শীতে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে আত্মপ্রকাশ করল ‘পশ্বাবলী’। বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র সাময়িকপত্র। এবং প্রকাশিত হওয়ার পরপরই শোরগোল পড়ে গেল এই পত্রিকা ঘিরে।

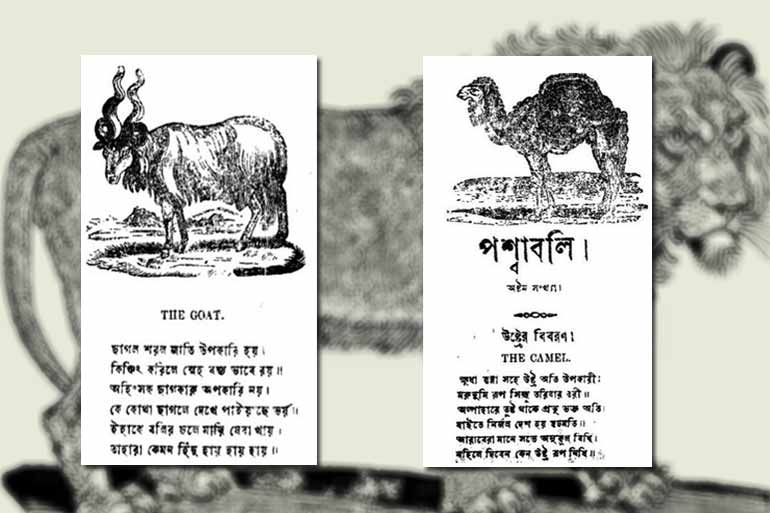

অথচ, আপাতভাবে ‘পশ্বাবলী’ ছিল নেহাতই ‘বিদ্যার্থী’-দের জন্য রচিত একটি সাদামাটা পত্রিকা। এতে জ্ঞানগর্ভ বাণী নেই। বিতর্কের উপাদান নেই। কিন্তু, তারপরেও কিছু একটা আছে। আসলে এক-একটা পশুকে ঘিরেই যে পত্রিকার এক-একটা আস্ত সংখ্যা হতে পারে, তা তখন ভাবাই যেত না। সেইসব পশুর ছবিও বাড়তি আকর্ষণ। এমন নয়, কলকাতাবাসী তখন ছাপা বই দেখে অবাক হয়। এমনকি, ছবি-ছাপা বইও তারা দেখে ফেলেছে। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত সচিত্র ‘অন্নদামঙ্গল’ দেদার বিকিয়েছে ইতিমধ্যেই। এর পরে ‘পশ্বাবলী’-র প্রকাশ। প্রতিটি সংখ্যার প্রথম পাতায় একটি করে পশুর কাঠখোদাই ছবি। নিচে সেই পশুর বিবরণ। সেই বিবরণটিও কম রহস্যময় নয়। সে কথায় পরে আসছি।

‘পশ্বাবলী’ প্রকাশের অন্যতম দুই দিকপাল ছিলেন কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশনের ডব্লিউ এইচ পিয়ার্স এবং জন লসন। কোন সংখ্যা কোন পশুকে ঘিরে তৈরি হবে, ঠিক করতেন লসন। কাঠ খোদাই করে ছবি আঁকার দায়িত্বও তাঁর। আর, বাংলায় অনুবাদের কাজটি সারতেন পিয়ার্স সাহেব। ‘পশ্বাবলী’ প্রকাশের আগেই স্কুল বুক সোসাইটির প্রেস থেকে সিংহ খোদাই করা একটি পুস্তিকা ছেপে বের করেছিলেন জন লসন। ছবিটি, বলা বাহুল্য, তাঁরই খোদাই করা। পড়ুয়াদের মধ্যে ‘সিংহের বিবরণ’ পত্রিকা নিয়ে উন্মাদনা দেখেই মাসিক ‘পশ্বাবলী’ প্রকাশের ভাবনা আসে তাঁর মাথায়।

বাংলা ছাপাখানার ইতিহাসে এই জন লসন কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। অসামান্য ছবি আঁকতেন, মুদ্রণশিল্প সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। ১৮১২ সালে এলেন এই দেশে। তারপর যোগ দিলেন শ্রীরামপুরের ছাপাখানায়। কীভাবে বড়ো অক্ষরদের গঠন একই রেখে ছোটো করতে হয়, সেই কৌশল তিনিই শিখিয়েছিলেন সেখানকার হরফ শিল্পীদের। হরফ ছোটো হওয়ায় বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমল। ছাপার খরচও কমল। সে-যুগে নেহাত ছোটো ব্যাপার নয়। এরই পাশাপাশি শ্রীরামপুরেই একটি মেয়েদের স্কুলে ছবি আঁকাও শেখাতেন লসন। তাঁর ছাত্রী ছিলেন পঞ্চাশ জন! আঠেরো শতকের বাংলায় ছবি আঁকা শেখার জন এতজন ছাত্রী পাওয়াও কিন্তু কম বিস্ময়কর নয়।

লসন সাহেবের হাতের ছোঁয়ায় আরো সুন্দর হয়ে উঠছিল বাংলা হরফ, এমনকি চিনে হরফও। ১৯১৬ সালে চলে এলেন কলকাতায়। যোগ দিলেন ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে। ‘পশ্বাবলী’-র জন্য একাধিক পশুর ছবি তো এঁকেইছিলেন, পাশাপাশি কাঠ খোদাই করেই এঁকেছিলেন গাছপালা, লতাপাতার বেশ কয়েকটা ছবিও। ডব্লুই এইচ কেরি বলছেন, যাঁরা উদ্ভিদবিদ্যা চর্চা করেন, তাঁদের কাছে এই ছবিগুলো অমূল্য। কিন্তু, এই দেশের জল-হাওয়া বেশিদিন সহ্য হল না সাহেবের। ১৯২৫ সালের ভরা শরতে আকস্মিক মৃত্যু। লসনের বয়স তখন মাত্র আটত্রিশ...

ততদিনে অবশ্য ‘পশ্বাবলী’-র বেশ কিছু সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে গেছে। সিংহ দিয়ে শুরু, তারপর একে একে ভাল্লুক, হাতি, গণ্ডার, জলহস্তী, বাঘ। এর মধ্যে প্রথম চারটি সংখ্যা বেরিয়েছিল পরপর। তারপর, নানা কারণেই ‘পশ্বাবলী’-র নিয়মিত প্রকাশ ধাক্কা খেয়েছিল। তবে প্রতিটা সংখ্যাই সাড়া ফেলেছিল দারুণ। ছবির পাশাপাশি সুখপাঠ্য বিবরণ। ‘সিংহ’ সংখ্যার বিবরণটিতে চোখ রাখা যাক—

আরো পড়ুন

বাঁশের ডগায় বানর কিংবা ধোঁয়া ওঠা ট্রেন এঁকে মেয়েকে অংক শেখাতেন ‘তুতু-ভুতু’র স্রষ্টা ধীরেন বল

“সিংহের বৃত্তান্ত কথা শুন দিয়া মন,

যাহার প্রতিমা এই উপরে লিখন।

সকল পশুর মধ্যে হয় বলশালী,

সেই হেতু ইহাকে পশুর রাজা বলি।

তারপরে গদ্যে লেখা—‘ইহার জন্মস্থান আফ্রিকা ও আসিয়া, এই উভয় দেশের মধ্যস্থানেই জন্মে, এই কারণে শীতস্থানে কখনও বাস করে না। যে ২ নিভৃত স্থানে উষ্ণের নিমিত্তে লোকেরা বাস করিতে পারে না, সেইখানে সিংহ অনায়াসে ও সুখে বাস করে...’

(মূল বানান অপরিবর্তিত)

সিংহের ছবি নিয়ে পরে একটা মজার গল্প শুনিয়েছিলেন পাদ্রি জেমস লং সাহেব। তখনো নাকি হিন্দুদের অনেকে বিশ্বাস করতেন, জগতে সিংহ মাত্র একটিই। সিংহের ছাপানো ছবি দেখে তাই অনেক ছাত্র ভেবেছিল, সেই সিংহই হাজির হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে স্কুল ফাঁকা। এখন এই গল্প শুনে অবিশ্বাস্য লাগে। তবে কিছুই অসম্ভব নয়। প্রোজেক্টরের মাধ্যমে পর্দায় প্রথম সিনেমা দেখতে দেখতেও ট্রেন আসার দৃশ্যে পালিয়ে গেছিলেন অনেক মানুষ। কী আর করা যাবে!

যাহোক, ‘পশ্বাবলী’-র বাংলা গদ্য ও পদ্য দুই-ই কিন্তু সময়ের বিচারে বেশ ঝরঝরে। পড়ে বোঝা মুশকিল, একজন সাহেব এর অনুবাদক। ডব্লিউ এইচ পিয়ার্স যে বাংলায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন, তা এর থেকে স্পষ্ট। এদিকে, লসন সাহেবের অকালমৃত্যুর পরে ‘পশ্বাবলী’-র প্রকাশ ফের থমকে গেল। এবারে দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘পশ্বাবলী’ সম্পাদনার দায়িত্ব তুলে নিলেন রামচন্দ্র মিত্র। তিনি তখন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক। ১৮৩৩ সালে ‘কুক্কুরের বৃত্তান্ত’ দিয়ে ‘পশ্বাবলী’-র নবপর্যায়ের পথ চলা শুরু। দুই খণ্ডে মোট ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এই পর্যায়ে। সবটাই প্রায় আগের মতো। কিন্তু লসন সাহেবের অবর্তমানে কুকুর, ঘড়া, উট, ছাগল, চিতা বা নেকড়ের কাঠখোদাই ছবিগুলি কে আঁকতেন তা জানা যায়নি আজো।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ‘পশ্বাবলী’-তে যেন হালকা করে ধর্মীয় প্রোপাগান্ডার গন্ধ মিশেছিল। ছাগলের বর্ণনা পড়লেই ব্যাপারটা খানিক বোঝা যাবে—

“ছাগল শরল জাতি উপকারি হয়।

কিঞ্চিৎ করিলে স্নেহ বশ্য ভাবে রয়।।

অহিংসক ছাগকারু অপকারি নয়।

কে কোথা ছাগলে দেখে পাইয়াছে ভয়।।

ইহাকে বলির চলে মারি যেবা খায়।

তাহারা কেমন হিঁদু হায় হায় হায়।।”

(মূল বানান অপরিবর্তিত)

এইটুকু নিষ্পাপ ‘খোঁচা’ অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। তবে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পশুদের জন্মস্থান, শারীরিক গঠন ও অন্যান্য স্বভাব যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হত এই পত্রিকায়, তা নিয়ে কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। কলকাতায় তখনো জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে চর্চার পরিবেশ তেমন খোলতাই হয়নি। কিন্তু ইউরোপে ধীরে ধীরে সেই চর্চা বাড়ছে। বিগ্ল জাহাজে চেপে ডারউইনের বিখ্যাত যাত্রার শুরু ১৮৩১-এ। যদিও, প্রাণীজগত নিয়ে গুরুতর কোনো তথ্য ‘পশ্বাবলী’-তে থাকত না। তবুও, যে-কোনো চর্চারই একটা ভূমিকা লাগে তো, সেই সলতেটুকু পাকানোও ঐতিহাসিক দায়। ‘পশ্বাবলী’ সেটাই করেছিল এবং করেছিল বেশ চমকপ্রদভাবেই।

পশুপাখিদের নিয়ে আজকের সচিত্র নানা পাঠ্যপুস্তকের পথিকৃৎ এই পত্রিকাই।

ঋণ: ‘যখন ছাপাখানা এল’, শ্রীপান্থ; ‘পুরানো সাময়িকী ও সংবাদপত্র: পশ্বাবলী’, অবসর, দীপক সেনগুপ্ত।