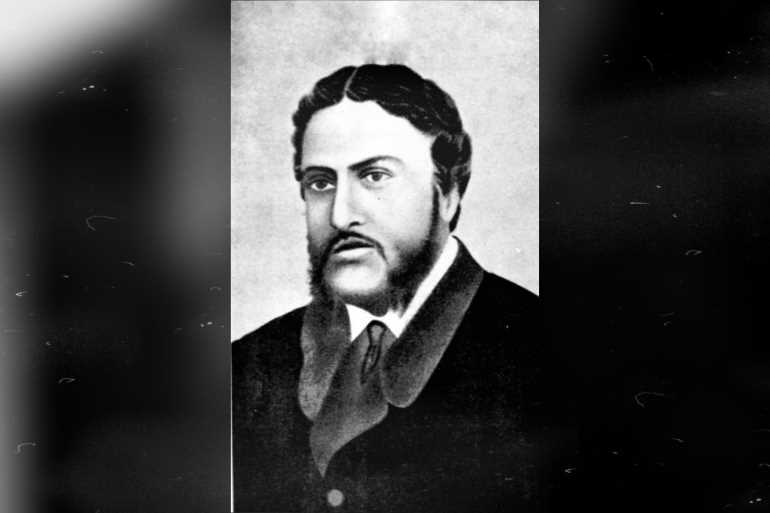

‘ডিয়ার বিদ্যাসাগর, এক বোতল শেরি আনিয়ে রেখো’ – মধুসূদন দত্ত

১৮৬০ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’। আর এই কাব্য বিচারকে কেন্দ্র করেই ঈষৎ তিক্ততার ভিতর দিয়ে সূচনা হয় মাইকেলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক। প্রথমে তিলোত্তমাসম্ভবের বিরূপ সমালোচনা করেন বিদ্যাসাগর। খানিকটা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতেই। মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে ইংরেজিতে চিঠি লিখছেন, যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ‘আমি শুনেছি বিদ্যাসাগর এই কাব্যের অবজ্ঞা ভরে আলোচনা করেছেন। যদিও এতে আমি এতটুকুও অবাক হইনি। অন্যান্য পণ্ডিতদের আলোচনাও প্রায় একইরকম, হাঁ অলঙ্কার আছে, মন্দ হয়নি’। মধুসূদনের দাবি ছিল এই সমালোচকরা তাঁর কাব্যের প্রাণটুকুকে ধরতে পারেননি, পারেননি তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দকে অনুধাবন করতে। এই না-পারার দলে বিদ্যাসাগরও ছিলেন।

কিন্তু এই ‘তিক্ততা’ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ এর কয়েকদিন পরেই রাজনারায়ণকে মাইকেল লিখছেন, ‘তুমি জেনে খুশি হবে যে বাংলার পণ্ডিত সমাজ তিলোত্তমাকে মান্যতা দিচ্ছে। প্রখ্যাত বিদ্যাসাগর মশায় পর্যন্ত অবশেষে এর মধ্যে ‘গ্রেট মেরিট’ খুঁজে পেয়েছেন।...বইটি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে’। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে লেখা এই দুটি চিঠি প্রমাণ করে কত স্বল্প সময়ে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর অভিমান দূর হয়ে যায়। আর সেই বছর অর্থাৎ ১৮৬০ সালেই রাজনারায়ণকে মাইকেল লিখছেন, ‘বিধবা বিবাহের প্রবর্তক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমার বেতনের অর্ধেক দিতে কোনও আপত্তি নেই’। ১৮৬২ সালে এই মাইকেলই তাঁর ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্য উৎসর্গ করলেন বিদ্যাসাগরকে। উৎসর্গপত্রে লিখলেন, ‘বঙ্গকূলচূড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল’।

১৮৬২-র ৯ জুন মাইকেল ব্যারিস্টারি পড়তে ইউরোপ পাড়ি দেন। প্রথমে ইংল্যান্ড এবং ১৮৬৩-র মাঝামাঝি চলে যান ফ্রান্স। ভার্সাই-য়ে থাকাকালীন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ প্রবল আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন তিনি। মাইকেলের সম্পত্তি ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে যাদের ওপর কলকাতা থেকে টাকা পাঠানোর কথা ছিল, তারা কথা রাখলেন না। ধার-দেনা, জিনিসপত্র বন্ধক কিছুই বাদ পড়ল না। অবস্থা এমনই ঘোরালো হয়ে পড়ল মাইকেলকে পরপর তিনটে চিঠি দিতে হল বিদ্যাসাগরকে। (মাইকেলের চিঠির প্রায় সিংহ ভাগই ইংরাজিতে, আমরা বাংলা তর্জমা করে নিচ্ছি পাঠের সুবিধার্থে) ১৮৬৪-র ২ জুন লিখছেন, ‘তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাকে এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে’। ৯ জুন দ্বিতীয় চিঠিতে লিখছেন, ‘মাত্র দু বছর আগে যখন আমি কলকাতা ছেড়ে এসেছিলাম তখন ভাবতেই পারিনি কী করুণ দুর্দশার এবং ভোগান্তিতে পড়তে হবে’। মাইকেলের প্রবাসজীবন সম্পর্কে তখন কলকাতায় তাঁর বন্ধুরাই নানারকম কুৎসা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। সে খবর মাইকেলের কাছেও পৌঁছেছিল। এই চিঠিতেই বিদ্যাসাগরকে তিনি বলছেন, ‘কলকাতায় লোকজন আমাদের সম্পর্কে নিশ্চই তোমাকে মিথ্যে বলছে। তাদের কথা বিশ্বাস কোরোনা, আমার ওপর ভরসা রাখো’।

এরপর ১৮৬৪-র ১৮ জুন। তৃতীয় চিঠি মাইকেলের। ‘আমি আশা করি আমাকে আমার মেঘনাদবধ কাব্যের রামের মত কাঁদতে হবে না এই বলে যে, বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে। আমার হৃদয় তিক্ততা, ক্রোধ এবং হতাশায় পূর্ণ। তাই তুমি এই নিস্তেজ চিঠির ভাষাকে মার্জনা কোরো। আমি আশা করি তুমি আমাকে চিঠি লিখবে আর আমি ভারতে ফিরে গিয়ে আমার দেশবাসীকে বলতে পারব, যে তুমি কেবল বিদ্যাসাগর নও, করুণাসাগরও’।

মধুসূদনের চিঠি পেয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে ১৫০০ টাকা পাঠিয়ে দেন। সেই টাকা পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফের চিঠি দেন মাইকেল। আর সেই চিঠিতে ধরা পরে একজন অসহায় বাবার সন্তানদের প্রার্থিত স্বাচ্ছন্দ্য না দিতে পারার বেদনা, হতাশার কথা। ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ মাইকেল লিখছেন, ‘গত রবিবার আমি পড়ার ঘরে বসে আছি, এমন সময় আমার স্ত্রী কাঁদ কাঁদ হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, ছেলেমেয়েরা মেলায় যেতে চায়, কিন্তু আমার কাছে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক আছে। ওদেশের লোকেরা আমাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে কেন? আমি তার উত্তরে বললাম, আজই চিঠি পাব সেই মানুষটির কাছ থেকে যাঁর কাছে আমি আবেদন করেছিলাম, যিনি অসামান্য প্রতিভাধর এবং প্রাচীন ঋষির মত প্রজ্ঞাবান, যাঁর শক্তি ইংরেজের মতো কিন্তু হৃদয় বাঙালি মায়ের। আমি ঠিক বলেছিলাম। ঘন্টাখানেক পরই তোমার চিঠি এবং ১৫০০টাকা পেলাম। আমি তোমায় কী ভাবে ধন্যবাদ দেব হে আমার জ্ঞানী, বিখ্যাত, মহান বন্ধু? তুমি আমাকে রক্ষা করেছ’।‘

কিন্তু না। মাইকেলকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেননি বিদ্যাসাগর। তাঁর প্রয়োজন ফুরাচ্ছিল না। বিদ্যাসাগর অবশ্য হাল ছাড়েননি। বিরল প্রতিভাধর মধুকবির জন্য তাঁর ঘুম ছুটেছিল। সম্পূর্ন নিজের দায়িত্বে বিচারক অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৩০০০ টাকা এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে ৫০০০ টাকা ধার করে মাইকেলকে পাঠান। তাতেও যখন অভাব মেটেনি, ১৮৬৫ সালে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে এজেন্ট নিযুক্ত করে ওকালতনামা পাঠান। বিদ্যাসাগর মধুসূদনের সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে অনুকূলচন্দ্রের কাছ থেকে ১২০০০টাকা সংগ্রহ করে তাঁকে পাঠিয়ে দেন।

প্যারিসে একটি দোকানে বিদ্যাসাগরের বই দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হন মাইকেল। বিদ্যাসাগরকে লেখেন, ‘প্যারিসের একটি দোকানে আমি তোমার একটি-দুটি বই দেখতে পেলাম। দোকানদারকে বললাম, এর লেখক আমার খুব কাছের একজন বন্ধু। সে বলল, আমরা ভেবেছিলাম এই বইগুলির লেখক মারা গেছেন। ঈশ্বর না করুন, আমি বললাম, তাঁর মৃত্যু স্বদেশ এবং বন্ধুরা কেউই মেনে নিতে পারবে না’।‘প্যারিসের একটি দোকানে আমি তোমার একটি-দুটি বই দেখতে পেলাম। দোকানদারকে বললাম, এর লেখক আমার খুব কাছের একজন বন্ধু। সে বলল, আমরা ভেবেছিলাম এই বইগুলির লেখক মারা গেছেন। ঈশ্বর না করুন, আমি বললাম, তাঁর মৃত্যু স্বদেশ এবং বন্ধুরা কেউই মেনে নিতে পারবে না’। এরপর ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরলেও অভাব পিছু ছাড়েনি মধুসূদনের। নিজে দেশে ফিরলেও স্ত্রী এবং সন্তানেরা প্রবাসেই রয়ে গেল। তাঁদের টাকা পাঠাতে হত। আর ছিল তাঁর নিজের অমিতব্যয়িতা। বিদ্যাসাগর বাড়ি দেখে দিলেও একটা হোটেলের তিনটি ঘর ভাড়া করে থাকতেন তিনি। বন্ধুদের পান-ভোজনে জলের মত টাকা খরচ করতেন। বারবার বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরেরও ক্ষমতার সীমা ছিল। মধুসূদন এবং অন্যান্যদের সাহায্য করতে গিয়ে দেনায় ডুবে যান তিনি। অনুকূলবাবু বা শ্রীশচন্দ্রের টাকা পরিশোধ করার কোনও ব্যবস্থা করেননি মাইকেল। বাধ্য হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে লেখেন, ‘এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমায় পরিত্রাণ করেন’।

এরপর ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরলেও অভাব পিছু ছাড়েনি মধুসূদনের। নিজে দেশে ফিরলেও স্ত্রী এবং সন্তানেরা প্রবাসেই রয়ে গেল। তাঁদের টাকা পাঠাতে হত। আর ছিল তাঁর নিজের অমিতব্যয়িতা। বিদ্যাসাগর বাড়ি দেখে দিলেও একটা হোটেলের তিনটি ঘর ভাড়া করে থাকতেন তিনি। বন্ধুদের পান-ভোজনে জলের মত টাকা খরচ করতেন। বারবার বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরেরও ক্ষমতার সীমা ছিল। মধুসূদন এবং অন্যান্যদের সাহায্য করতে গিয়ে দেনায় ডুবে যান তিনি। অনুকূলবাবু বা শ্রীশচন্দ্রের টাকা পরিশোধ করার কোনও ব্যবস্থা করেননি মাইকেল। বাধ্য হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে লেখেন, ‘এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমায় পরিত্রাণ করেন’।

তবে গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানতে পারি, শেষ পর্যন্ত মাইকেলের জন্য বিদ্যাসাগরকে অপদস্থ হতে হয়নি, মধুসূদন তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে বিদ্যাসাগরকে দায়মুক্ত করেছিলেন।

দেনা-পাওনার এই টানাপোড়েনে তাঁদের বন্ধুত্বে এতটুকুও চিড় ধরেনি। সুবলচন্দ্র মিত্রের বইয়ে বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেলের একটি দুর্লভ চিঠি পাওয়া যায়। মাইকেল লিখছেন, ‘আমার সহকর্মী বাবু মূর্তিলাল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে যাব। তুমি এক বোতল শেরি আনিয়ে রেখো’। বিদ্যাসাগর শেরি আনিয়েছিলেন কিনা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে মদ আনিয়ে রাখার আবদার মাইকেল ছাড়া আর কেইই বা করতে পারতেন।