পরীক্ষার প্রশ্নে ‘অথবা’ চালু করেছিলেন কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্রের বংশদ্ভূত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

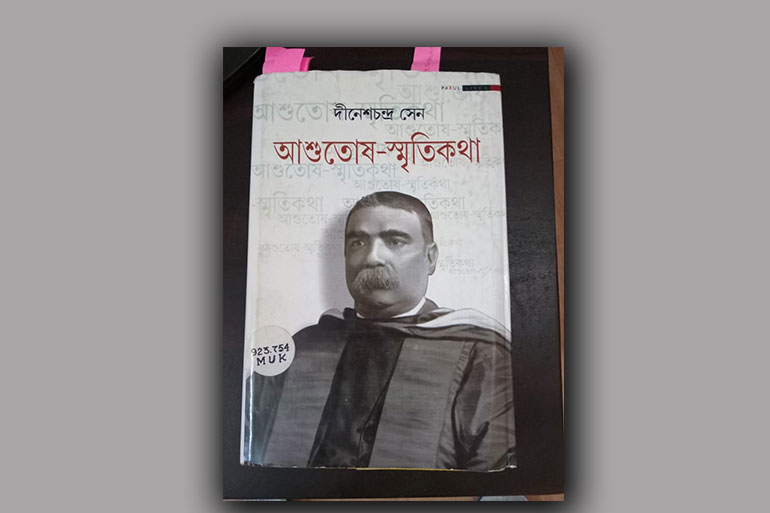

বাঙালি এমনিতে ব্যক্তিপূজা খুবই পছন্দ করে। কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তেমন পূজা বাঙালির কাছে পাননি। যে কারণগুলির জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বাঙালির স্মরণে রাখা উচিত, তা জানতে গেলে যে বইটি অবশ্যপাঠ্য, সেটি হল, দীনেশচন্দ্র সেনের আশুতোষ-স্মৃতিকথা। পারুল প্রকাশনী, মূল্য ২০০ টাকা। বইটি ১৯৩৬ সালে ছাপা হলেও, বহু দিন বাজারে ছিল না। নতুন করে ছাপল পারুল।

বাংলায় রামায়ণ রচিয়তা কৃত্তিবাস, বাংলার মহাকবি ভারতচন্দ্র এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একই বংশোদ্ভব। দীনেশচন্দ্র সেনের কথায়, ‘কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ নৃসিংহ ওঝা ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আদি পুরুষ রাম উভয়ে সহোদর ছিলেন’। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরদা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে গিয়ে দীনেশ সেন জানিয়েছেন, তিনি তাঁর বড়ো মেয়ে থাকমণির অন্নপ্রাশনে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এক হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। কিন্তু যে কারণে বিশ্বনাথের নাম গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল তাঁর লেখা একটি ভ্রমণ কাহিনি, যা আসলে কালনা থেকে রঙপুরের জলপথের ইতিহাস। দীনেশ সেনের মতে এই বইয়ে সেই সময়ের পূর্ববঙ্গের একটা নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। দীনেশ সেন এই লেখাটিকে সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত যদুনাথ সর্বাধিকারীর ভ্রমণকাহিনি রোজ নামচার সঙ্গে তুলনীয় বলেছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাবা গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৬১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাশ করে সামান্য কিছুদিন আইন পড়ে সেবছরই মেডিক্যাল পড়তে চলে আসেন। বিএ পাশ করে ডাক্তারি পড়ার নজির আরও আছে কি না, তা জানা নেই বলে মন্তব্য করেছেন দীনেশ সেন। ডাক্তারি পাশ করে তিনি বাংলায় ‘মাতৃশিক্ষা’ বলে একটি বই লেখেন, যা ছিল সাধারণের পাঠোপযোগী এবং সাধারণ চিকিৎসা, ওষুধ-বিষুধের একটি হাতবইয়ের মতো। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বইটি। এরপর বাংলায় ডাক্তারি পড়ার জন্য তিনি একে একে বাংলায় অনুবাদ করেন প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড এবং ‘শারীর বিদ্যা’ (Anatomy-র বাংলা অনুবাদ)। দীনেশ সেন জানাচ্ছেন, ওই সময়ে ঢাকার ক্যাম্বেল চিকিৎসা শিক্ষায়তনের অধ্যাপক কাশীনাথ দত্ত (রায় বাহাদুর) ‘কতকগুলি সুবৃহৎ চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন’। গঙ্গাপ্রসাদ শুধু মেডিক্যাল সায়েন্সের বই-ই অনুবাদ করেননি, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের মতো সংস্কৃত থেকে বালায় (পদ্যে) অনুবাদ করেছিলেন বাল্মীকি রামায়ণ। যা দীনেশ সেনের মতে, সমসাময়িক কবি রাজকৃষ্ণের রামায়ণের আনুবাদের চেয়ে অনেক বেশি সুললিত ও সুন্দর।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বউবাজারের ১৭ নম্বর মলঙ্গা লেনে একটি ভাড়া বাড়িতে ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন। ১৮৭৫ সালে সাউথ সুবার্বান স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী। এন্ট্রান্স পরীক্ষার তিন মাস আগে আশুতোষের সারা শরীরে একজিমা রোগ দেখা দেয়। তবে পরীক্ষা তিনি দিয়েছিলেন। পরীক্ষায় পেলেন তৃতীয় স্থান, এবং ২০ টাকা বৃত্তি। পরবর্তীকালেও আশুতোষের নানা শারীরিক সমস্যা ছিল। লিখতে লিখতে তাঁর ডান হাত অবশ হয়ে পড়ত। তখন ইলেকট্রিক শক দিয়ে হাতের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা হত। বেশিরভাগ সময়ে বাবা গঙ্গাপ্রসাদই পরীক্ষার হলের কাছে ইলেকট্রিক ব্যাটারি নিয়ে অপেক্ষা করতেন। ১৮৮১ সালে গুরুতর মাথা ব্যথা শুরু হয়। তাঁকে হাওয়া বদলে যেতে হয় ওই সময়ে ডাক্তারের পরামর্শে। নার্ভেরও কিছু সমস্যা ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি থেকে বিএ-তে প্রথম স্থান। তারপর গণিত নিয়ে এমএ। পরে বিশুদ্ধ গণিত এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়েও তিনি এম-এ পরীক্ষায় বসেন। ১৮৮৮ সালে সিটি কলেজ থেকে আশুতোষ আইন পাস করেন। পরের বছর ‘ডক্টর ইন ল’ উপাধি পান। গণিত নিয়ে আশুতোষের দুর্বলতা ছিল। মৌলিকভাবে গণিতচর্চা করার জন্য তিনি জর্মানি এবং ফরাসি ভাষা শিখেছিলেন। দীনেশ সেনের কথায়, ‘গণিত শাস্ত্র নিয়ে তাঁহার আনেক প্রবন্ধ বিলাতের বড় বড় কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহার তরুণ বয়সে লেখা ‘কনিকসেকশন’ বহুদিন ‘ফার্স্ট আর্টস’ পরীক্ষার পাঠ্য ছিল’। গণিতের সঙ্গে সঙ্গেতিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠের কাছে শিখেছিলেন সংস্কৃত। তিনি নবদ্বীপ এবং ঢাকা সারস্বত সমাজের থেকে সরস্বতী এবং শাস্ত্রবাচস্পতি উপাধি পেয়েছিলেন। বৌদ্ধ-সঙ্ঘ তাঁকে দিয়েছিল ‘সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্তী’ উপাধি।

আরও পড়ুন

নেতাজির নির্দেশে ‘চাকরি’ গেল শিবরামের

কিন্তু এসবের জন্য নয়, তিনি বিতর্কিত এবং বিখ্যাত হয়ে উঠলেন কলকাতা বিশ্যবিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে পরীক্ষা ব্যবস্থায় এবং প্রশ্ন তৈরিতে পরিবর্তন এনে। চালু করলেন বাংলা এমএ সহ বহু নতুন বিভাগ। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং প্রধানবিচারপতি হওয়ার আগে তিনি প্রথমবারের জন্য কলকাতা বিশ্বিদ্যালয়ের উপাচার্য হন ১৯০৬ সালে। প্রথমবার টানা আট বছর তিনি ওই পদে ছিলেন। পরীক্ষার প্রশ্নে ‘অথবা’ এনেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তার আগে যা প্রশ্ন আসত সবক’টিই লিখতে হত পরীক্ষার্থীকে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই নিয়ম ভেঙে অথবা চালু করলেন। আর নিয়ম করে দিলেন, পড়ু্য়াদের জন্য করা প্রশ্ন, প্রশ্নকর্তার পাণ্ডিত্য পরিমাপের জায়গা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ফেল করানোর কারখানা নয়। এর ফলে পরীক্ষায় পাশের হার বেড়ে গেল। চারদিকে গেল গেল রব উঠে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নেমে যাচ্ছে বলে হাহাকার শুরু হল। সাহেব কর্তা-ব্যক্তিদের প্রশ্নের মুখে পড়লেন আশুতোষ। কিন্তু তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, পৃথিবীর সেরা শিক্ষায়তনগুলিতে যত পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন, আর যত জন পাশ করেন, সেই অনুপাত মোটেই ছাড়িয়ে যায়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই উত্তরে সমালোচনা প্রকাশ্যে কিছুটা থামলেও, আড়ালে চলতেই থাকল। অনেকেই ভাবলেন এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলিট ছাপ ঝাপসা হয়ে যাবে। আশুতোষ নিজে সব প্রশ্নের খসরা দেখতেন। একবার এক ছুটির দিনে দুপুরবেলা এক শিক্ষক অঙ্কের খসরা প্রশ্নপত্র নিয়ে আশুতোষের ভবানীপুরের বাড়িতে এলেন। আশুতোষ প্রশ্ন মন দিয়ে পড়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন তিনি বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়েছেন কি না। শিক্ষক বললেন তিনি খেয়ে এসেছেন। আশুতোষ জানতে চাইলেন, তাঁর হাতে কিছুটা সময় আ্ছে কি না? শিক্ষক অবাক হয়ে উত্তর দিলেন, তা-ও আছে। তখন আশুতোষ বললেন, তিনি স্নান খাওয়া-দাওয়া করতে যাচ্ছেন, সেই ফাঁকে ওই প্রশ্নের সব ক’টি উত্তর শিক্ষক যেন লিখে রাখেন। এই বলে আশুতোষ বেরিয়ে গেলেন। আড়াই ঘণ্টা পরে ফের ঘরে ঢুকলেন আশুতোষ। জানতে চাইলেন লেখা হয়েছে কি না? শিক্ষক উত্তর দিলেন, আর একটু সময় লাগবে। আশুতোষ বললেন, শিক্ষকেরই যদি এই প্রশ্নের উত্তর লিখতে আড়াই ঘণ্টা ছাড়িয়ে যায়, ছাত্ররা কী করে তিন ঘণ্টায় এর উত্তর লিখবে। আশুতোষ বললেন, বাড়ি গিয়ে তিনি যেন নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরি করেন, এমন প্রশ্ন যার উত্তর মাঝারি মানের পড়ুয়ারাও লিখতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন ভাবে চালাতে গিয়ে আশুতোষকে কখনও কখনও ইংরেজদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে। একবার চ্যান্সেলার লর্ড লিটন বলে বসলেন, বিশ্ববিদ্যালয় নিরপেক্ষ অবস্থান, স্বাধীনতার দাবি কখনই করতে পারে না। কারণ, শুরু থেকেই সরকারি কর্তৃত্বাধীনে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই বিরোধ অনেক দূর গিয়েছিল। এর জবাবে আশুতোষের যে বক্তব্য, তার মূল কথা ছিল, ‘এ দেশে এরূপ একজন ভাইস চ্যান্সেলার পাওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না, যিনি আপনাদের আজ্ঞাধীন হইয়াই আদেশ প্রতিপালন করিবেন এবং সিনেটে (সরকারের) গুপ্তচরের কাজ করিবেন’।

বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতে নিয়ে গিয়ে তিব্বতি ভাষায় সেসব অনুবাদ করেন। ফলে তিব্বতি ভাষায় গবেষক প্রয়োজন। আশুতোষ বহু চেষ্টা করে তিব্বত থেকে নিয়ে এলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত গেসি লোব্রাম টারজিকে। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূণের সহযোগে সেই ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন আশুতোষ। ইসলাম ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্যাকরণ এবং বিজ্ঞান বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা এই সময়েই হয়। সংস্কৃত বিভাগকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিতে বেদ, সাহিত্য, স্মৃতি, ভাষ্যের রীতি, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় (প্রাচীন), এবং লিপি তত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থাও আশুতোষের হাত ধরে। চালু হল পালি শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এর সঙ্গে কলা এবং বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার অন্য আরও আরও বেশ কিছু বিভাগ। মোট ২০টি বিভাগ ওই সময়ে আশুতোষ চালু করেন।

সেই সময়ে সারা দেশে নানা বিষয়ের পণ্ডিতেরা কেমন ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করতেন তার একটা বর্ণনা এই বইয়ে দীনেশচন্দ্র সেন দিয়েছেন- “দীর্ঘাকৃতি, সুদর্শন, বিচিত্র বর্ণের পাগড়ি মাথায়, পক্ষীর পক্ষপুটের ন্যায় গুম্ফধারী মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত, ডি আর ভাণ্ডারকর, গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরিহিতপাণ্ডিতাগ্রগণ্য সিংহলী পণ্ডিত রেভারেন্ড সিদ্ধার্থ, ত্রিবাঙ্কুরের নিকটবর্তী কোনপুলী নিবাসী রাও অনন্তকৃষ্ণ, হিন্দি পণ্ডিত ভাগবত সহায়, ত্রিপুণ্ড্রক ললাটী কাশীর পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, খর্বাকৃতি সাদা পাগড়ি মাথায় মৈথিলি অধ্যাপক বাবুয়া মিশ্র, সাহেবি পরিচ্ছদ পরিহিত, প্রয়াগবাসী, অঙ্কের অধ্যাপক গণেশ প্রসাদ, দীর্ঘাকৃতি, সাদা পাগড়িযুক্ত, কোট-প্যান্টালুন-পরিহিত মাদ্রাজি অধ্যাপক সি ভি রমণ (পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পান), ক্ষীণদেহ, বিপুল সাদাপাগড়ি দীর্ঘ কোট এবং ধুতি পরিহিত রাধাকৃষ্ণণ, পারসি জাতীয় পণ্ডিত প্রবর তারাপুরওয়ালা, রজতগিরিসন্নিভ, বিশাল-কায় পারস্যদেশবাসী সিরাজি, জাপানি ও চীনা পণ্ডিত মাসুদা ও কিমুরা, বহু প্রবীণ, অগাধ পাণ্ডিত্যশালী, ইংরেজি অধ্যাপকস্টিফেন, অঙ্কের অধ্যাপক কালিস, জার্মান পণ্ডিত ব্রুল....’

‘এখন ভারতবর্ষে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আনাগোনা হইতেছে; কিন্তু আশুতোষ শিবের জটাবদ্ধ গঙ্গাধারার ন্যায় এই রীতি প্রাচ্যভূমে আনিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন’।