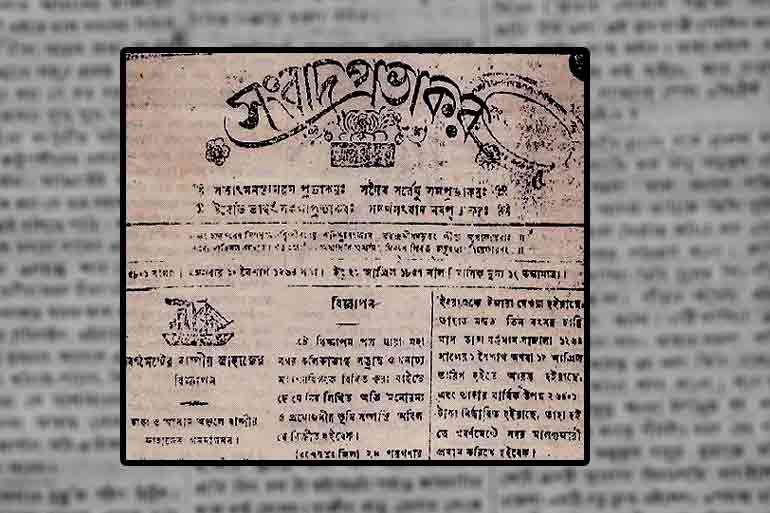

বাংলার প্রথম দৈনিক ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’

‘সংবাদ-প্রভাকর’ সংবাদপত্রটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় ১৮৩৯ সাল থেকে, প্রথম দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র হিসেবে পরাধীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে ৷ আজ থেকে ১৭৫ বছর আগে প্রকাশিত এই সংবাদপত্র, বাংলা তথা ভারতের সাংবাদিকতার একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ ৷ কে ছিলেন এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর কি বা ছিল তার সংবাদপত্র ‘সংবাদ-প্রভাকর’-র পাতায়?

১৭৮০ সালে প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম সংবাদপত্র, জেমস অগাস্টাস্ হিকির ‘বেঙ্গল গেজেট’ ৷ তারপর ১৮১৮ সালে আবার সংবাদপত্র প্রকাশ ৷ ১৭৮০ থেকে ১৮৩১ সাল, এই সময়ের মধ্যে হাতে গোনা বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ৷ ভারত তথা বাংলার সাংবাদিকতা চর্চা তখন মূলত বিদেশীদের দখলে৷ সংবাদপত্রের ইতিহাসে বাংলা ভাষার অবস্থা এই সময়ে খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিল না ৷

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাত্র ১০ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগের পর, বর্তমান নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার এক দরিদ্র পরিবার থেকে কলকাতায় আসেন ৷ তৎকালীন হিন্দু কলেজ বা ব্রাহ্মসভাপন্থী উচ্চ শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা বা আর্থিক সামর্থ্য কোনটাই তাঁর ছিল না ৷ গ্রাম্য পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে তৎকালীন রামমোহনের ব্রাহ্মসভার অদ্বৈতবাদ, রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মসভার হিন্দুত্ববাদ কিংবা ডিরোজিও-র নেতৃত্বে নব্যবঙ্গ যুবকদের পাশ্চাত্যমুখী নীতি ও জীবনাদর্শবাদ, খুব একটা সহজবোধ্য ছিল না ৷ আবার তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষা আর বাংলা কঠিন পদ্যের মর্মার্থ বোঝার পরিধির অনেকটাই বাইরে ছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ৷ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পদ্য রচনায় এবং গদ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল অল্প বয়স থেকেই ৷ ছিল তরুণ বয়সে ও সেই সময়ে দাঁড়িয়ে, সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মত ঝুঁকি নেওয়ার মানসিক শক্তিও ৷ পরিণত বয়সে আসে দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বচ্ছতা ৷ উল্লেখ্য, বাংলায় মুদ্রণ ব্যবসার সার্বিক স্বীকৃতি আসতে সময় লেগেছিল আরও বেশ কিছুটা সময়, ১৮৪০-র পর থেকে ৷ সংবাদপত্র তথা সাময়িকপত্র ছাপিয়ে লাভ স্বল্প হলেও সেগুলি বেশিদিন চলত না ৷ অবশ্য এক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে বিজ্ঞাপন-চাঁদা তথা আর্থিক আনুকুল্য লাভের সম্ভাবনা স্বল্প হলেও ছিল ৷ তাই বাংলা সমাজে, সাংবাদিক-সম্পাদক-লেখক এবং স্বতাধিকারীর ভূমিকায় স্বাধীন ও সফলভাবে অবতীর্ণ হওয়ার তথা সাংবাদিকতাকে একটা সফল পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভূমিকা কিন্তু অগ্রজসমই ছিল ৷ তিনি সংস্পর্শে আসেন তৎকালীন ধনবান পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ৷ তাঁরই আর্থিক সহায়তায় ও সমর্থনে, ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয় ‘সংবাদ প্রভাকর’ ৷ এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ-প্রভাকর’-র আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মূলত নব্যবঙ্গ যুবক বা ‘ইয়ং বেঙ্গল’ দল, হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ব্রাহ্মবাদী বা মডারেটপন্থী-রা ৷ কবির দলে গান বাঁধার ফলে তার লেখায় বিদ্রুপ-শ্লেষ-ব্যঙ্গরসের প্রবণতা ছিল স্বাভাবিক ৷ তৎকালীন সরকারের, হিন্দু কলেজে সবার সমান শিক্ষার অধিকারের সিন্ধান্ত নিয়েও তিনি সমালোচনা করেছিলেন ৷ তরুণ সম্পাদকের ‘সংবাদ প্রভাকর’ সম্পাদনার এই প্রথম পর্বটি কিছুটা সংশয়াচ্ছন্ন ছিল ৷ আসলে একাধিক ধারায় বিভক্ত সেই সময়কার হিন্দু সমাজ ও তার দ্বন্দের মাঝখান থেকে, এক তরুণ দর্শক-সম্পাদকের কাছে রক্ষণশীল পথ বেছে নেওয়াটা স্বাভাবিক তথা নিরাপদও বলেই মনে হয়েছিল ৷ পরবর্তী সময়ে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাথে-সাথেই ‘সংবাদ প্রভাকর’-ও অনেক পরিণত হয়ে ওঠে ৷ ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত, ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশ বন্ধ থাকে ৷ ১৮৩৬ সাল থেকে ‘সংবাদ প্রভাকর’-র পুনঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু ৷ ততদিনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মনোভাব আর চিন্তাধারার অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে ৷ যার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সময়ে প্রকাশিত-‘ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া’, ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার’-প্রভৃতি আরো একাধিক সংবাদপত্রে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ‘সংবাদ প্রভাকর’ সমন্ধে মূল্যায়ণগুলি থেকেই ৷ বঙ্কিমচন্দ্রের মতেও, এই পর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩১-৩২-র মত আর উগ্র রক্ষণশীল ছিলেন না ৷ এটাও বাস্তবিক সত্য যে, ১৮৩৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী সভায় ভাষণ দেন, যার অনুরুপ লেখা প্রভাকর-এ প্রকাশ পেয়েছিল ৷ সেই সময় থেকেই, তৎকালীন বাংলার বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে উদারপন্থী মানুষদেরও যোগসূত্র গড়ে উঠতে শুরু করে ৷ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর ‘সংবাদ প্রভাকর’–র প্রভাবও সমাজে আরো ছড়িয়ে পড়তে থাকে ৷ জোঁড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাথে ভালো সম্পর্কের সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন ৷ বিভিন্ন সভা-সমিতির, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সদস্য ছিলেন ৷ কবিতাও পাঠ করতেন নানা জায়গায় ৷ সমাজের সাথে ভালো জনসংযোগ রক্ষার প্রক্রিয়ায় একজন সম্পাদকের ‘সংবাদ প্রভাকর’-র সার্থক ব্যবহার, পত্রিকটি প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে দৈনিক রুপে পরিচালিত হওয়ার মত সুদৃড় এক সংগঠন ব্যবস্থায় পরিণত করে ৷ লেখকের তালিকায় যুক্ত হয় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণির মত পণ্ডিত বা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তের মত তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত লেখক; নবীন লেখক শ্যামাচরণ বসু, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ-প্রভৃতি আরো অনেকেই ৷ গঠনমূলক এবং আধুনিক চিন্তাধারা, ইংরেজী তথা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তা বাংলা ভাষার মাধ্যমে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ৷ কারণ তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব ছাড়াও সুযোগ দিয়েছিলেন তরুণ লেখকদের ৷ নবীন লেখকদের লেখার সুযোগ দেওয়া নিঃসন্দেহে পত্রিকাটির সেই সুদৃঢ় পরিচালন ব্যবস্থারই আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ৷ অবশ্যই এই কৃতিত্বের দাবীদার ছিলেন সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৷ আবার জীবন-জীবিকার জন্য ইংরেজী জানা তথা বিদেশী শক্তির প্রতি আনুগত্যবোধ থাকাটা সেই সময়ের মানুষের কাছে স্বাভাবিক অবস্থানের সাথে-সাথেই, মাধ্যমের একটা নিজস্ব–শক্তি একটা হাল্কা স্বাধীনতাবোধের আশ্বাসও দিয়েছিল ‘সংবাদ প্রভাকর’ ৷ এই সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার সীমাবদ্ধতায় থেকেও ‘সংবাদ প্রভাকর’ স্বল্প কিন্তু নতুন এক জীবিকার সম্ভাবনার দিক দেখিয়েছিল ৷

১৮৩৯ সালে ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ৷ সামাজিকভাবে সংবাদপত্রটির প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথেই, ব্যবসায়িকভাবে লাভের সম্ভাবনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয়ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে হয়ত উৎসাহী করেছিল, তাকে দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করাতে ৷ এই প্রসঙ্গে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেই সময়ে সংবাদপত্রের সাথে সাময়িকপত্র- এই ধারণার মধ্যে বিশেষ কোন অন্তর ছিল না ৷ সেগুলির আবার অকালমৃত্যু ঘটত পারম্পরিক ধারায় ৷ সংবাদপত্র সম্পর্কে ধারণার বীজ বাংলা সমাজে খুব অল্প সময় আগেই গ্রথিত হয়েছে, সাল ১৭৮০ ৷ এই রকম একটি অনিশ্চয়তার আবর্তে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের চিন্তার যুক্তিসিদ্ধ জায়গা ছিল বলেই অনুমান করা যেতে পারে ৷ কারণ, বাজারের স্পন্দন অনুভব না করে শুধুমাত্র ব্যতিক্রম বা চমক দিয়ে দীর্ঘদিন ব্যবসা করা সম্ভব নয় ৷ গর্ববোধ অনুভূত হয় একজন বাঙালীর জন্য, যিনি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সম্পাদকের সাথে প্রকাশক পদের মধ্যে, অন্তরকে বজায় রেখেছিলেন ৷

উনবিংশ শতকে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উথ্থান এবং জীবিকা হিসেবে সাংবাদিকতাকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও ‘সংবাদ প্রভাকর’ একটি সুষ্পষ্ট দিক নির্দেশ করেছিল ৷ কারণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সব ধরণের মানুষকে তাঁর সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত করে সেই প্রেক্ষাপটটি তৈরি করেছিলেন; দিয়েছিলেন চিন্তা-ভাবনার অবকাশ ৷ সামাজিক স্তরের ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল স্তরের সাথে একটি মাধ্যম-ব্যবস্থার এই ধরণের পারস্পরিক অথচ উন্মুক্ত সংযোগ-প্রক্রিয়ায় কিন্তু বিশেষভাবে লাভবান হয়েছিল তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৷ যাদের কাছে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার এবং বেঁচে থাকার মধ্যে, একটি ভারসাম্যের পরিসর তৈরী হয়েছিল ৷ সংবাদপত্রের সাথে সাময়িকপত্রের অন্তর, ভিন্ন-ভিন্ন স্বাদের লেখনী-শৈলী আর সমাজে তার চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্ক, পেশাগত দিক থেকেও সেই সময় সংবাদপত্রের জায়গাকে, ক্রমশ মজবুত করে তুলছিল ৷ তাই পরিচালনার নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গী আর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ধরলে, ‘সংবাদ প্রভাকর’ বাংলা সাংবাদিকতার প্রারম্ভিক পর্বে একটি ব্যতিক্রমী ধারার সাংবাদিকতা চর্চার উদাহরণ ৷ প্রকৃতপক্ষে, ‘সংবাদ প্রভাকর’-র সাফল্যের কয়েকটি সংগত কারণ ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে, যা আজকের দিনেও সংবাদ-সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ৷ প্রথমত-আর্থিক সুনিশ্চিয়তা যেকোনো সংগঠনের কর্মপ্রবাহকেই সুস্থির করে তোলে ৷ কিন্তু তার সাথেই দরকার, পরিচালনায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, দক্ষ ও দৃড়-সাহসী মনোভাব; সময়ের সাথে, আবার কোন-কোন সময় দুরদর্শী ব্যতিক্রমী সিন্ধান্ত ৷

‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশের মধ্যবর্তী দ্বিতীয় পর্যায়টি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রক্ষণশীল মানসিকতার সাথে তার সাংবাদিকতা চর্চারও একটি ভাঙা-গড়ার সময় ৷ যে সময়ে বাংলার সামাজিক অবস্থাও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে খুঁজে নিচ্ছে ঠিক আর ভুলকে ৷ সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় বাংলার সমাজজীবন বারবার ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ এই সময়ে উঠে এলেও, তা কোন সুদৃড় মতবাদ হিসেবে তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি ৷ ‘সংবাদ প্রভাকর’-র মধ্য দিয়ে কবি-সম্পাদক ও লেখকের, পাঠক তথা বাংলার সমাজজীবনে রেখাপাত করার মত কাজের সূত্রপাত, এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষদিক থেকেই ৷ আর ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৯ সাল, এই সময়কালে প্রকাশিত ‘সংবাদ প্রভাকর’-র সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় বলে এই সময়টি তৃতীয় ও শেষ পর্যায় হিসেবে চিন্হিত ৷ মূলত এই সময়ের সংস্করণগুলির প্রামাণ্যস্বরুপ বিশ্লেষণ ওপর ভিত্তি করেই এই সিন্ধান্তে পৌঁছানো অনেক সহজ হয় যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং ‘সংবাদ প্রভাকর’-র সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা ৷ আরো পরিস্কার হয়, সাহিত্যের সাথে সাংবাদিকতার কোন বিরোধ নেই, যদি উভয়ের স্ব-ভরকেন্দ্র এবং নিরপেক্ষতা বজায় থাকে ৷ তাই আমরা দেখতে পাই, ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ কিভাবে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা থেকে ধর্মতত্ত্ব সবই ফুটে উঠেছে ৷ প্রথম পর্বে যেখানে পদ্য ছিল সমালোচনার হাতিয়ার, পরে সেই সাহিত্যই হল সমালোচনার বাহক ৷ বিষয়বস্তু নির্বাচন তথা সমালোচনার বৈচিত্র্যেও ছিল সম্পাদকের নিজস্ব চিন্তাভাবনার অভিনবত্বের প্রকাশ ৷ ‘সংবাদ প্রভাকর’-র মধ্য দিয়ে উপস্থাপনায়- ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, যন্ত্রশিল্পের উন্নতি, সেই সময়ের মধ্যবিত্ত সমাজের দৈনন্দিন সমস্যা, জীবন ও জীবিকা, নীলকরদের অত্যাচার ও কৃষকদের সহানুভূতি-সব বিষয়েই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অবাধ যাতায়াত ছিল ৷ পত্রিকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলা সংবাদপত্রে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণন ৷ ১৮৪৮ সাল থেকে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেশ ভ্রমণে বেরোন ৷ ধারাবাহিকভাবে একজন সম্পাদকের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার মুদ্রণ প্রকাশ, আজকের যুগে যতটা শুনতে স্বাভাবিক বলে মনে হয়, ১০০-১৫০ বছর আগে তা ছিল ঠিক ততটাই ব্যতিক্রমী ৷ বলা বাহুল্য, এই ধরণের নতুনত্বের আস্বাদে কিন্তু সংবাদপত্রটির জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছিল ৷ ব্যতিক্রমের উদাহরণ আছে আরো অনেক ৷ যেমন-গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের নানা সমস্যা-জিজ্ঞাসা-সমালোচনামূলকপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার সাথে ‘সংবাদ প্রভাকর’-র একটি নাড়ীর যোগসূত্র গড়ে ওঠে ৷ জনসংযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির এই দৃষ্টান্ত পেশাদারী চিন্তাভাবনার উদাহরণ তো বটেই, ‘সংবাদ প্রভাকর’ সেই সময়কারও একটি অন্যতম দলিলস্বরুপ ৷ যদিও সম্পাদক হিসেবে তাঁর সম্পাদকীয় রচনায় উপরোক্ত উদারপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে কিছু বিষয়ে স্ব-বিরোধীতাও লক্ষ্য করা গেছে ৷ যেমন-হিন্দু ধর্ম, বিধবা বিবাহ কিংবা স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, সিপাহী বিদ্রোহ-প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব ছিল রক্ষণশীল ৷ কিন্তু একজন সম্পাদক হিসেবে নিজ বিশ্বাসে অটুট থেকে স্বাধীনভাবে অভিমত প্রকাশ, তৎকালীন পাঠকদেরকে দিয়েছিল একটি সুষ্পষ্ট নিশ্চয়তা ৷ আবার একইসাথে সমসাময়িক অবস্থাকে এড়িয়ে না যাওয়ায়, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত ‘সংবাদ প্রভাকর’ নিজ বৈশিষ্ট্যে হয়ে উঠেছিল অনন্য ৷ এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা উচিত, ‘সংবাদ প্রভাকর’ ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিন্তু আরো একাধিক ক্ষণস্থায়ী সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং প্রকাশনার কাজও করেছেন ৷ তাঁর সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ কিন্তু সবক্ষেত্রেই কম-বেশী পরিলক্ষিত হয়েছিল ৷ যেমন, মূলত সাহিত্যভিত্তিক লেখাগুলিকে নিয়ে তিনি ‘মাসিক প্রভাকর’ শুরু করেছিলেন ৷ দৈনিক একটি সংবাদপত্রে বিষয়গত প্রাধান্যতার সীমাবদ্ধতার সাথেই সময় ও সমাজে নতুন একটি চিন্তাধারার সমান্তরাল দাবী যে থাকতে পারে, তা একজন সচেতন পরিচালনা-ব্যবস্থাপকের নজর এড়ায়নি ৷ ‘সংবাদ প্রভাকর’-র আয়ু অল্প ছিল, কিন্তু সাহিত্যিক-সম্পাদক-কবি-প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই ব্যতিক্রমী প্রয়াস বাংলা সাহিত্য আর সাংবাদিকতা উভয়ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী একটি জায়গা করে নিয়েছে ৷

[মতামত লেখকের ব্যক্তিগত];