‘মহেশ’-এর নাট্যরূপে ঋত্বিক আনলেন একটা গরু, তারপর মঞ্চে ঘটল বিচ্ছিরি ঘটনা

পদ্মাপারের বিক্রমপুরে আদি বাড়ি হলেও ঋত্বিক ঘটক ছিলেন আদতে রাজশাহী শহরের মানুষ। পুরো পরিবারই এক পুরুষ আগে থিতু হয়েছিলেন এখানে। আজকের রাজশাহীর হোমিওপ্যাথিক কলেজ ছিল সেদিন ওঁদের নিজস্ব ডেরা। এই বাড়িতেই নয় ভাইবোনের জন্ম, বেড়ে ওঠা। সাতচল্লিশের পর প্রায় পুরো পরিবার ওপারে (পশ্চিমবঙ্গ) চলে যান। ওঁর বয়স তখন সাকুল্যে বাইশ। বিয়ে সূত্রে ঋত্বিকবাবুর জন্মসহোদরা বোন এখনও এদেশে (বাংলাদেশ) আছেন। থাকেন ঢাকায়। কী টানে জানি না, ওঁর এক নাতি কলকাতার তরুণ অভিনেতা পরমব্রত আজও ওদের দেশের বাড়ি হিসেবে এই রাজশাহীর কথাই বলে থাকে। ঋত্বিক ঘটকের নাম কোথাও শুনলেই, বিশেষ একটা কারণে আমার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। রাজশাহীর কলেজিয়েট ইশকুলের ছাত্র ছিলেন দু’জনেই। দু’ক্লাস ওপরে পড়তেন ঋত্বিকবাবু। গান, নাটক, যাত্রা নিয়ে ছিল ওঁদের বন্ধুত্ব। ফি বছর শুধু ইশকুলে নয়, এদিক ওদিক নাটক করে বেরাতেন ওঁরা। সে আমলে নাটকে মেয়ে চরিত্রে ছেলেদেরকেই অভিনয় করতে হতো। টকটকে গায়ের রং আর সুন্দর চেহারার জন্য বাবার কপালে নায়িকার রোল ছিল বাঁধা। আর নাটের গুরু ছিলেন সেদিনের এক অনামি মানুষ ঋত্বিক ঘটক। কী এক কারণে ব্যক্তিগত বিষয়ে আমাদের বাবা নিরুচ্চার থাকতেন, কিন্তু মার সূত্রে ওঁর কিছু পূর্বঘটনা জানা যেত। সিনেমা জগতে অনেক নাম করার পরেও, সেই নতুন মাত্রার ঋত্বিকবাবুর পরিচয় আমাদের পিতৃদেব জানতেন কিনা সন্দেহ। এমনকি ওঁর কোনো সিনেমাও দেখেছেন কিনা বলা কঠিন। বাবার কাছে ঋত্বিক ঘটক ছিলেন শুধুমাত্র সিনিয়র এক বন্ধু মাত্রই আর যে কিনা ছিলেন বন্ধুবৎসল আর নাটকপাগল। তবে একবার এক আড্ডায় বন্ধুদের চাপে একটু মুখ খুললেন, বললেন,

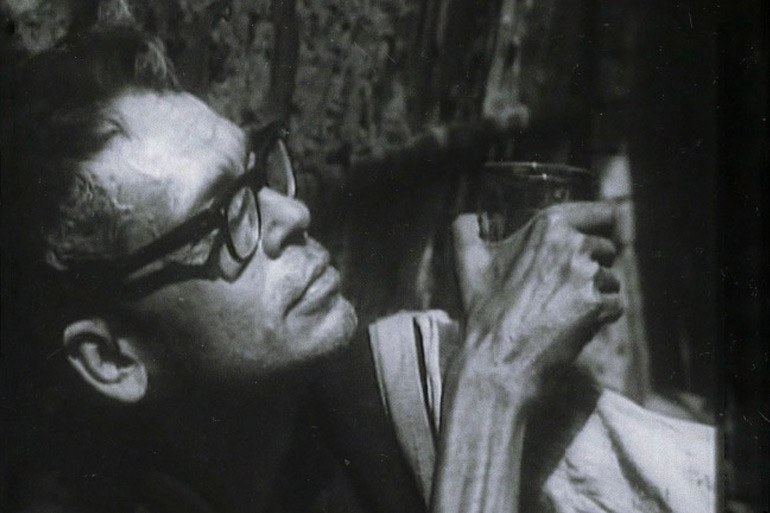

তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩)

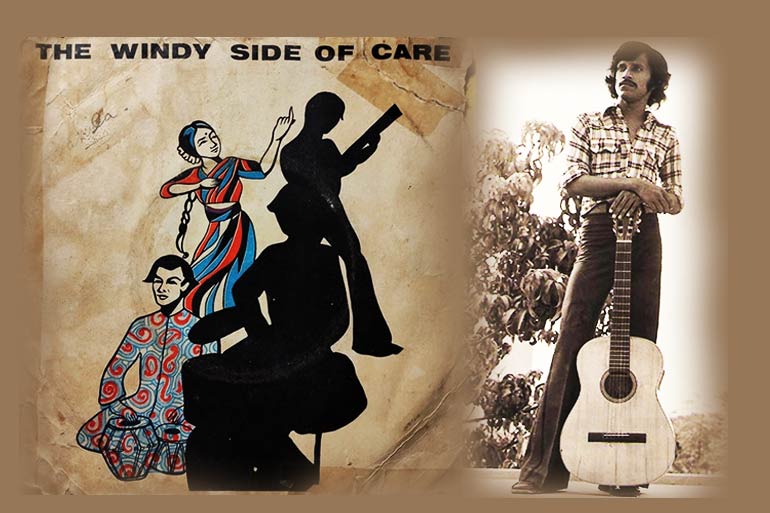

ঋত্বিক বড়ো পাগলাটে স্বভাবের ছেলে ছিল। বেশি প্রতিভাবানদের কেউ কেউ যেমন হয়। খুব বড়ো ঘরের ছেলে হয়েও বাসি, নোংরা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াত। ওই বয়সেই বিড়ি ফুঁকত এন্তার। খৈনির অভ্যাসও ছিল। কথা বলার সময় তোতলামি করত বটে, কিন্তু গান বা অভিনয়ের সময় সেগুলো খুঁজে পাওয়া যেত না। খুব সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারত। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইশকুল লাগোয়া পদ্মা নদীর পাড়ে, নৌকার গলুইয়ে কিংবা কোনো কাশবন ছাওয়া নির্জন চরে বসে থাকত। হাতের বাঁশি ঠোঁটে উঠতে সময় লাগত না। ওর বাবার সূত্রে নাটক ছিল রক্তে। নির্দেশনা দিতে ওই বয়স থেকেই ওস্তাদ। অগুনতি নাটক করেছি ওর দলের সঙ্গে, কিন্তু একবার এমন বিপদে পড়েছিলাম যে কী আর বলব। ঋত্বিকের একবার শখ হল ইশকুলের বার্ষিক কালচারাল শো-তে শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’-এর নাট্যরূপ করে দেখাবে। মাথায় আইডিয়া আসা মাত্রই কষ্ট করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলল, শুরু হল পালা করে রিহার্সাল। নির্দিষ্ট দিনে, সন্ধ্যার পর ইশকুল মাঠের এক কোণায় সবাই উপস্থিত। চিফ গেস্ট হিসেবে ডিসি সাহেব উপস্থিত হলেন। হোমরা চোমরা হর্তাকর্তা সমেত হেডমাস্টার মশাইকে পাশে নিয়ে সামনের লাইনে বসেছেন মহোদয়। ঘোষপাড়া থেকে একটা গরু ম্যানেজ করে আনা হয়েছিল। স্টেজের ওপর এক পাশে বেঁধে রেখে নাটক শুরু করে দেয়া হলো। কিন্তু কপাল ছিল মন্দ, সামনে এক ঝাঁক মানুষ আর চারদিকে লাইট ফাইটের ঝকমকানি দেখে মহেশের মেজাজ গেল বিগড়ে। ধুমসে পেচ্ছাব-পায়খানা করে পরিবেশ করুণ করে তুলল। এরপর নাটকের গফুর ওর গায়ে যেই না একটু স্নেহের হাত রেখেছে, গগনবিদারী চিৎকার করে রীতিমতো ষণ্ডা হয়ে উঠল ব্যাটা। কারো কিছু বোঝার আগেই মহেশ বাবাজি দড়ি ছিঁড়ে, মড়াৎ করে স্টেজের পাটাতন ভেঙে দৌড় লাগাল। আর পড়বি তো পড় মালীর ঘাড়ে। সামনে বসা মাননীয় গেস্টদের ওপরে এসে পড়ল একেবারে! হইহই, রইরই কাণ্ড! এরপর কোথায় ডিসি, কোথায় নাজির-- জীবন বাঁচাতে যে যেদিকে পারল, চম্পট দিল। নাটকের এই করুণ বিচ্ছিরি পরিণতির পর রাগে, দুঃখে অনেকদিন ইশকুলমুখো হয়নি ঋত্বিক। কলেজ জীবনে এসে আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো। দু’জনের কলেজ আলাদা। তাতে কী? শহর তো ছোটো, তাই ঘুরে ফিরে দেখা, আড্ডা আর নাটক সমানেই চলতে লাগল। এ দলে আমরা অন্তত ডজন খানেক উঠতি বয়সি ছিলাম। যাই হোক, সাতচল্লিশের আগে থেকেই ওর কলকাতা যাওয়া আসা শুরু হয়েছিল কিন্তু দেশ ভাগাভাগিতে ওর মন গেল ভেঙে, কিছুতেই ব্যাপারটা মানতে পারছিল না। আর মানবেই বা কেমন করে? যাওয়ার আগের রাতে আমাদের সিপাইপাড়ার বাসায় হঠাৎ উপস্থিত। বড়ভাই, ভাবী সমেত সবার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিল। শক্তপোক্ত গোছের ছেলে, এর আগে ওর চোখে কখনো পানি দেখিনি, সেদিন ওর চোখ লাগামছাড়া। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আতু, যাইরে, ভালো থাকিস। মরার পরে আবার জন্ম হলে, আবার যেন এই মাটিতেই ফিরে আসি। আবার যেন তোদের সাথে দেখা হয়। জানি না তোদের ঋণ কী করে শোধ করব...? এরপর অনেক বছর পার হয়ে গেছে। শুনেছি ওখানে অনেক সংগ্রাম, অনেক কষ্ট করে নাটকে নয়, সিনেমায় নাম করেছে।.jpg)

ঋত্বিকবাবুর চোখের জলে কত কিছুই তো মিশে ছিল (দৃশ্যঃ তিতাস একটি নদীর নাম)

আমার বাবার স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ, কিন্তু নির্দেশক, পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে গল্পগাছার শেষ নেই। একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওঁকে কলকাতার বড়ো বড়ো রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখা গেছে। প্রখর রোদ আর প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন ব্যানার হাতে চলেছে এই ভিক্ষাবৃত্তি। নিজের জন্য নয়, সবই আমাদের এখান থেকে যাওয়া ঘরহারা মানুষদের জন্য। সে টাকা নিয়ে শরণার্থীদের এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে ছুটে গেছেন। সঙ্গে থেকেছে ওঁর ছোট একটা দল। শুধু নাড়ির টানে নয়, মানবতার ডাকটাই ছিল এখানে বড়। ঘটনাচক্রে এ মাটির কাছে ওঁর ঋণের পুরোটাই ঋত্বিক সুদেআসলে শোধ করে দিয়েছেন।

আরও পড়ুন: ভাষা আন্দোলন থেকে বাংলাদেশ

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমাটি বানানোর সময় ঋত্বিক প্লেনে করে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সত্যজিৎ। প্লেন যখন আমাদের মহানদী পদ্মার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তখন হাউমাউ করে কেঁদে ঋত্বিক বাবু বলে উঠলেন, “সে বাংলাদেশ আপনারা দেখেননি, সেই প্রাচুর্যময় জীবন, সেই সুন্দরের আহ্বান - আমি যেন সেই জীবনের পথে চলেছি।”

ঋত্বিকবাবুর এই চোখের জলে কত কিছুই না মিশে ছিল, সবকিছু কি আর খুলে বলা যায়!