শিবের কাম থেকে অশ্বমেধ অশ্লীল যজ্ঞ, দেবলোকের যৌনজীবন আসলে মানুষের যাপনই

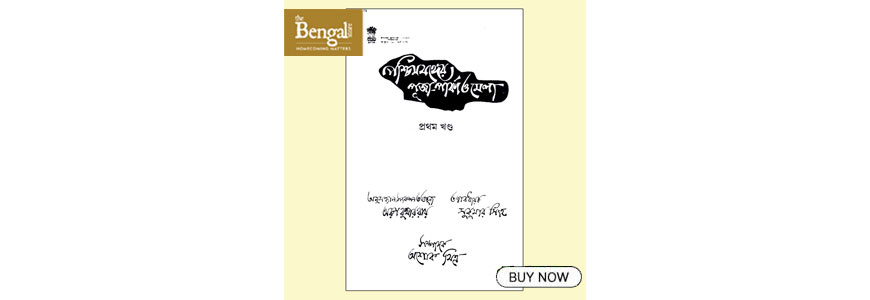

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক অতুলকৃষ্ণ সুর, অতুল সুর (Atul Sur) নামেই যাঁকে অনেকে চেনেন। ‘অনেকে’ বলতে মননশীল বাঙালি পাঠক, পড়ুয়া, গবেষক, মোট কথা প্রকৃত ইতিহাস চর্চা ও জানার ইচ্ছে আছে এমন কেউ। আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালি (১৯৫৭), চোদ্দ শতকের বাঙালি (১৯৯৪), প্রমীলা প্রসঙ্গ (১৯৩৯), বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (১৯৭৭), ভারতের বিবাহের ইতিহাস (১৯৬০), ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (১৯৮৮), সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা (১৯৫০) ইত্যাদি নিয়ে প্রায় দেড় শতাধিক বই লিখেছেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। ১৯২৮ সালে নৃতত্ত্ব নিয়ে এম.এ. করে সোনার মেডেল নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। কর্মজীবনে কখনো অধ্যাপক, কখনো সাংবাদিক, কখনো আবার স্টক এক্সচেঞ্জের উপদেষ্টা হয়ে কাজ করেন। মহেঞ্জোদাড়োয় প্রত্নতত্ত্বের কাজেও যুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর জনপ্রিয়তা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের জন্যে। সমাজ, অর্থনীতি, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই অসংখ্য মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখে গেছেন, যেগুলির মধ্যে অন্যতম ‘দেবলোকের যৌনজীবন’ (১৯৮৩)।

‘যৌন’, ‘যৌনতা’ শব্দগুলো বা এই সম্বন্ধীয় যেকোনও কিছুকে আড় চোখে দেখা বা সরাসরি আক্রমণ করার অভ্যেস এখনও জারি রেখেছে বঙ্গসমাজ তথা এই দেশ। যে দেশে লাভ জিহাদ-এর মতো ঘটনা ঘটে, ‘দেবলোকের যৌনজীবন’ বিষয়টি সেখানে আরও ‘সেনসিটিভ’। আর এই সেনসিটিভ বা স্পর্শকাতর বিষয়টিই প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্ত্বা নিয়ে মনন, ধৈর্য, মেধা দিয়ে সুদক্ষ ভাবে লিখে গেছেন অতুল সুর। বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ সালের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র শারদীয় সংখ্যায় তিনি ‘দেবলোকের যৌনজীবন’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই লেখা নাকি পাঠক মহলে ভালোই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। পাঠকদের থেকে অগণিত প্রসংশামূলক চিঠিপত্রও পেয়েছিলেন, পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ আসে। পরে স্বপন কুমার সাহা’র তত্ত্ববধানে সে কাজটিও হয় এবং আরও কিছু সমগোত্রীয় প্রবন্ধ তাতে যোগ করেন লেখক।

অতুল সুর

বইটির শুরুতেই, সূচীপত্রে চোখ বুলিয়ে নিলেই আঁচ পাওয়া যাবে, এই দেশে বসে এ বই নিয়ে আলোচনা করা কারো কারো কাছে চক্ষুশূল তদুপরি ‘অপরাধ’ বলে ঠেকতে পারে। দেবতাদের ব্যাভিচার, অজাচার, শিব কামুক দেবতা কি না, অশ্বমেধ অশ্লীল যজ্ঞ, মুনি-ঋষিদের যৌনজীবন, মৈথুনধর্মে দক্ষ –এসব নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা রয়েছে এই বইতে। যৌনতা আপাত অর্থে যদিও সরল, তবে একুশ শতকে গ্লোবালাইজেশন ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগেও আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে সামাজিক বিধিনিষেধ ও মানসিক বৃত্তাবদ্ধতা আর রাখঢাক বিষয়টিকে অনেকটা জটিল ও কূটিল করে রেখেছে। দেবলোকের যৌনজীবনের সন্ধান মর্ত্য থেকে সুদূর অলৌকিক কোনো জাদু বাস্তবতার জগতে নেই, বরং মনুষ্য যৌনতার সঙ্গেই আছে এর অবিচ্ছেদ্য মিল, সাদৃশ্য ও শিকড়।

কাজেই এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের কল্পনাপ্রসূত পৌরাণিক উপাখ্যানজুড়ে থাকা দেব-দানব-অপ্সরাদের দুনিয়া মূলত রূপকধর্মী আমাদের এই মানবীয় জগৎই। মানুষের যাপনই হয়ে উঠেছে পৌরাণিক গল্পগাথা। কারো ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে সমালোচনা করা আর সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার মধ্যে পার্থক্য আছে, অনেকের বোধবুদ্ধিতে একথা আঁটে না। অপার আকাশে বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রের মতো দুনিয়ার সকল পুরাণে ব্যভিচার ও যৌনাচার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। পিতা-কন্যা ও মাতা-পুত্রের যৌনমিলনের কথা দেশ-বিদেশের অনেক পুরাণে বিবৃত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্রহ্মা তার নিজ কন্যা শতরূপাকে বিয়ে করে মনুর জন্ম দেন। অপরদিকে গ্রীকপুরাণে দেখা যায়, ইডিপাস নিজের মাকে বিয়ে করেন এবং মায়ের গর্ভে চারটি সন্তান জন্ম দেন।

মানুষের যাপনই হয়ে উঠেছে পৌরাণিক গল্পগাথা। কারো ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে সমালোচনা করা আর সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার মধ্যে পার্থক্য আছে, অনেকের বোধবুদ্ধিতে একথা আঁটে না। অপার আকাশে বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রের মতো দুনিয়ার সকল পুরাণে ব্যভিচার ও যৌনাচার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

মানুষ গোড়া থেকেই তার দেবতাকে নিজের স্বরূপে কল্পনা করে নিয়েছিল। সেজন্য মানুষের যে সব দোষ-গুণ আছে, তার দেবতাদেরও তাই ছিল। এটা বিশেষ করে লক্ষিত হয় দেবতাদের যৌনজীবনে। যৌনজীবনে মানুষের যে সব গৰ্হিত আচরণ আছে, দেবতাদেরও তাই ছিল। যৌনজীবনে সবচেয়ে গৰ্হিত আচরণ হচ্ছে ইনসেষ্ট’ বা অজাচার। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে যে যৌনসংসর্গ ঘটে, তাকেই অজাচার বলা হয়। তবে যে সমাজের মধ্যে এ ধরনের সংসর্গ ঘটে, সেই সমাজের নীতি-বিধানের ওপরই নির্ভর করে কোনটা অজাচার, আর কোনটা অজাচার নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কোনও কোনও উপজাতির মধ্যে বিধবা বিমাতা ও বিধবা শাশুড়ীকে বিবাহ করার প্রথা ছিল। অন্যত্র এটা অজাচার। উত্তর ভারতে বিবাহ সপিণ্ড-বিধান ও গোত্র-প্রবর-বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে অজাচার ঘটবার উপায় নেই। আবার দক্ষিণাত্যে মামা-ভাগ্নী ও পিসতুতো-মামাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে সামাজিক নিয়ম-কানুন দ্বারা স্বীকৃত। সেখানে এ ধরনের যৌনসংসর্গ অজাচার নয়। আবার প্রাচীনকালে ভ্রাতা ও ভাতৃবধুর মধ্যে যৌন-সংসর্গ অজাচার বলে গণ্য হত না। ভ্রাতা অস্বীকৃত হলে, অপরকে ডেকেও বিধবা বধূদের গর্ভসঞ্চার করানো হত। এরূপ গর্ভসঞ্চারের ফলেই মহাভারতের দুই প্রধান কুলপতি ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়েছিল। অথর্ববেদে (৮৬৭ ) পিতা-পুত্রী ও ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে যৌনমিলনের উল্লেখ আছে। নহুষ তার ‘পিতৃকন্যা’ বিরজাকে বিয়ে করেছিল ও তার গর্ভে ছটি সন্তান জন্ম দিয়েছিল।

ইন্দ্র থেকে ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু'র চরিত্রায়ন বিশ্লেষণ করে অতুলবাবু লিখেছেন, এরা সকলেই ব্যভিচারী দেবতা। একমাত্র শিবই ব্যভিচারী বা কামুক দেবতা নন। বরং তার কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি কামদেবকে ভস্ম করেছিলেন। শিব মহাযোগী। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিব ঘোর সংসারী।

আদিম মানুষ যখন খাদ্য-আহরণের জন্য পশুশিকারে বেরত, তখন অনেক সময় তাদের ফিরতে দেরি হত। মেয়েরা তখন খিদের তাড়নায় গাছের ফল এবং ফলাভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যশস্য খেয়ে প্রাণে বাঁচতো। তারপর তাদের ভাবনা চিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা। সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থায় শস্য উৎপাদন করে, সেহেতু ভূমিকে তারা মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে। পুরুষ যদি নারীরূপ ভূমি ( আমাদের সমস্ত ধৰ্মশাস্ত্ৰেই মেয়েদের ‘ক্ষেত্র’ বা ভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে ) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পারে, তবে মাতৃরূপ পৃথিবীকে কৰ্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেনক? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমিকৰ্ষণ করতে থাকে। প্রৎমুলুসকি তাঁর ‘আর্য ভাষায় অনার্য শব্দ’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে ‘লিঙ্গ’, ‘লাঙ্গুল” ও ‘লাঙ্গল’, এই তিনটা শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন। মেয়েরা এইভাবে ভূমিকৰ্ষণ করে শস্য উৎপাদন করল। যখন ফসলে মাঠ ভরে গেল, তখন পুরুষরা তা দেখে অবাক হল। চিন্তা করল লিঙ্গরূপী যষ্টি হচ্ছে passive, আর ভূমিরূপী পৃথিবী ও তাদের মেয়েরা হচ্ছে active. Active মানেই হচ্ছে শক্তির আধার। ফসল তোলার পর যে প্ৰথম নবান্ন উৎসব হল সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। এই আদিম ধারনা হতেই উদ্ভূত হয়েছিল শিব ও শক্তির কল্পনা। শিব ও শক্তির আরাধনা মোটেই বৈদিক উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর্যরা এদেশে আসবার পরে শিব ও শিবানীর অনুপ্ৰবেশ ঘটেছিল আৰ্যদেবতামণ্ডলীতে।

রুদ্র-শিব গোড়াতে বৈদিক দেবতামণ্ডলীতে ছিলেন না বলেই, তিনি অন্যান্য বৈদিক দেবতাদের মত কামাসক্ত নন। শিব মহাযোগী। তার মনে কামের ভাব জাগাবার জন্য কামদেবকে পাঠাতে হয়েছিল, কিন্তু মহাদেব কর্তৃক কামদেব ভস্মীভূত হয়েছিল ( মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী কামদেব ব্ৰহ্মার হৃদয় হতে উৎপন্ন । কিন্তু ব্ৰহ্মা নিজে তার শরে জর্জরিত হয়ে নিজ কন্যা শতরূপাতে উপগত হওয়ার দরুণ, ব্ৰহ্মা কামদেবের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে, তিনি মহাদেব কর্তৃক ভস্মীভূত হবেন। এখানে আরও উল্লেখনীয় যে বিষ্ণু আৰ্য দেবতা । সেই কারণে আমরা ব্ৰহ্মা ও বিষ্ণু উভয়কেই ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখি । শিবকে নয় । কোন নারীরই ক্ষমতা ছিল না শিবের রেতঃ ধারণ করবার । এটা আমরা স্কন্দের ( কার্তিকের ) জন্ম বিবরণ থেকে জানতে পারি। শিব লিঙ্গরূপে পূজিত হলেও (শিবের লিঙ্গচ্ছেদের বিবরণ ‘ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণ’-এ আছে) এটাই হচ্ছে শিবের বৈশিষ্ট্য। সেজন্যই যারা শিবের গাজন উৎসবের ব্ৰত পালন করে, তারা সারা চৈত্র মাস সন্ন্যাস গ্ৰহণ করে ও ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করে ।

এরকম অনেক তথ্যই পাওয়া যাবে দেবলোকের যৌনজীবনে। ‘কি’ এবং ‘কেন’-র মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে মানবচৈতন্য বা ইংরেজিতে তাকে আমরা বলতে পারি ‘Human Consciousness’. রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, শিল্পের ইতিহাস বা সংস্কৃতিপাঠ—সবেতেই এই ‘মানবচেতনা’র কথা বলে গিয়েছেন অতুল সুরের মতো ঐতিহাসিকরা। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা, যুক্তির প্রতি আস্থা এবং উদাহরণ চয়নের মুন্সিয়ানা সকলকেই মুগ্ধ করে। তাই তাঁর লেখাগুলি শুধুই তথ্যের ইতিহাস হয়ে যায়নি, তাঁর মধ্যে এসেছে মননশীলতার ছোঁয়া, ভাষাশৈলীর নান্দনিক দিক।