গঙ্গার তুমি ছুঁয়ে আছো জনপদের ইতিহাস

পতিত পাবনী গঙ্গা। পুরাণ কথা অনুসারে শিবের জটা থেকে গঙ্গার জন্ম। অতীতে এক সময় ভাবা হত গঙ্গা জন্মেছে তিব্বতের মানস সরোবর থেকে। সেই ধারণা বহু দিন ধরে ছিল। তারপর সাহেবরাই প্রথম খুঁজে বের করলেন গঙ্গার উৎস মানস সরোবর নয়, গঙ্গা জন্মেছে হিমালয়ের বুকের গোমুখ থেকে।

ভারতীয় জরিপ বিভাগে কাজ করতেন ক্যাপ্টেন হজসন। তাঁর উপরে দায়িত্ব পড়ে হিমালয়ের কিছু অংশ ও নদীগুলো পর্যবেক্ষণ করে তথ্য লিপিবদ্ধ করার। এই সময় তাঁর মনে পড়ে গঙ্গার উৎসমুখের সন্ধান অসমাপ্ত থাকার কথা। ১৮১৭ সালে গঙ্গাকে অনুসরণ করে যাত্রা শুরু করেন। তিনিই প্রথম এবং একমাত্র বিদেশি, যিনি গঙ্গোত্রী পেরিয়ে গোমুখে পৌঁছান। তিনি দেখলেন, গোমুখ গুহার চারদিকে বরফের স্তূপ। পরপর সাজানো বরফের উপর দিয়ে জলের ধারা বইছে। চারিদিকে তুষারশৃঙ্গ ঘিরে রয়েছে এক-দেড়শো মাইল বিস্তৃত তুষারভূমি। এই তুষার সাদা নয়, নোংরা কাদা-মাখা। এখানে সেখানে বিরাট গর্ত। সেই গর্তগুলো কত গভীর, বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। হজসন সাহেব তাঁর বিবরণীতে লিখছেন, “গঙ্গার উৎস এই গোমুখের উচ্চতা সম্ভবত ১২,৯৪১ ফুট। গোমুখ হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র তীর্থ। কারণ পবিত্র নদী গঙ্গার জন্ম এখানেই।”

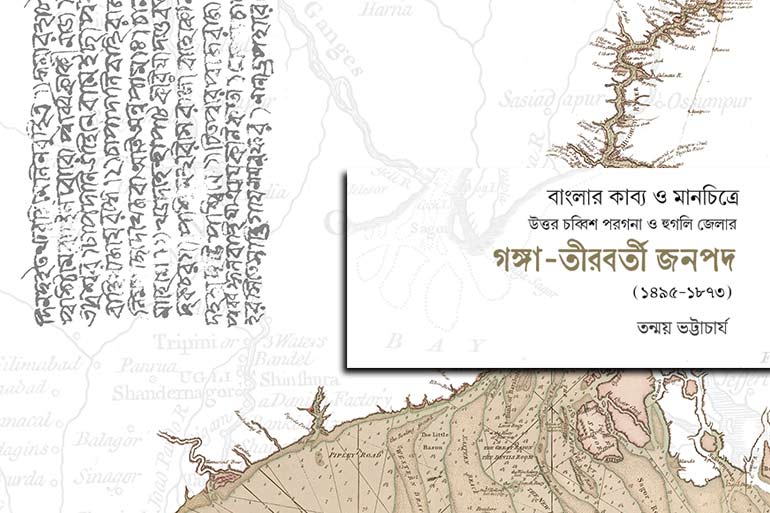

বাংলা ভাষায় গঙ্গা নিয়ে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু বই থাকলেও গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ নিয়ে বই প্রায় চোখে না পড়ার মতো। এই ফাঁকা পরিসরেই কাজ করেছেন তন্ময় ভট্টাচার্য। ডিসেম্বর ২০২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি বই ‘বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (১৪৯৫-১৮৭৩)’।

আবার গোমুখকে খোঁজা নিয়ে একটি গল্পও আছে। বহু দিন আগে এক মেষপালক হিমালয়ের কোলে মেষ চড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি মেষ দলছুট হয়ে যায়। আশপাশে খোঁজার পর কোথাও না পেয়ে মেষপালক পাহাড়ের উপরে মেষটিকে খুঁজতে যান। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে একটি গুহা, যার মুখটি অনেকটা গরুর মুখের মতো। সেই দিন থেকেই ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থল গোমুখ নামে পরিচিত হয়। তবে সেই দিনের গোমুখের চেহারা আর আজকের গোমুখের চেহারায় অনেক তফাৎ। হিমালয় জুড়ে ভূমিকম্প, নানা সময়ের পাহাড়ি ধস্ আর উষ্ণায়নের থাবায় পাল্টে গিয়েছে গোমুখের চেহারা।

জন্মাবার পর পাহাড়ি পথ ধরে গঙ্গার বয়ে চলা। উচ্চগতিকে শেষ করে মধ্য গতিতে কানপুরের উপর দিয়ে পথ পেরোতে থাকে সে। তারপর রাজমহল পাহাড়কে পেরিয়ে গঙ্গা হয় শান্ত ও সমাহিত। কারণ গঙ্গা তখন প্রবাহিত হয় সমতলের উপর দিয়ে। মুর্শিদাবাদের মিঠিপুরের কাছে এসে গঙ্গা দুই ধারায় ভাগ হয়। একটি ধারা পদ্মা; যা চলে গেছে বাংলাদেশের দিকে। আর অন্য ধারাটি ভাগীরথী; মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি ও দুই চব্বিশ পরগনাকে স্পর্শ করে পৌঁছে যায় সাগর সঙ্গমে। বাংলা ভাষায় গঙ্গা নিয়ে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু বই থাকলেও গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ নিয়ে বই প্রায় চোখে না পড়ার মতো। এই ফাঁকা পরিসরেই কাজ করেছেন তন্ময় ভট্টাচার্য (Tanmoy Bhattacharjee)। ডিসেম্বর ২০২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি বই ‘বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (১৪৯৫-১৮৭৩)’। প্রকাশক মাস্তুল।

ভাগীরথীর সঙ্গে নবদ্বীপে যেখানে জলঙ্গী মিশেছে সেই স্থান থেকে ভাগীরথীর নাম হয় হুগলি। নদী বিজ্ঞানীরা এই ধারাকে বোঝাতে লেখেন ‘ভাগীরথী-হুগলি’ এক সঙ্গে। ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের নাম ‘হুগলি’ হল- তার পেছনেও কারণ রয়েছে। স্থাননামের সঙ্গে নদীর ধারার এই নাম জুড়ে যায়। গঙ্গার তীরে হোগলা গাছের ঝাড় থেকে এই স্থানের নাম হয় হুগলি। হুগলির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ধারার নামও হয়ে যায় হুগলি। বিপ্রদাসের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে ‘হুগুলি’ নামের উল্লেখ দেখে অনেকে মনে করেন পর্তুগিজদের আসার আগে থেকেই এই স্থানের নাম ছিল।

বইটির উৎসর্গপত্রটি বড়ো চমৎকার। সেখানে লেখা আছে, “নদী যাদের কোনোদিন একা হতে দেয়নি…”। পাঠককে অনেকক্ষণ থামিয়ে ভাবতে বলে এই উৎসর্গ পাতাটি।

হুগলি জেলাটি ভাগীরথী-হুগলির পশ্চিম তীরে। এই জেলাতে নদীতীরের উল্লেখযোগ্য এলাকা হল ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া, ব্যান্ডেল, হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর, কোন্নগর, কোতরং, উত্তরপাড়া। আর ভাগীরথী–হুগলির পূর্ব তীরে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। এই জেলার নদীর তীরে কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, গরিফা, ভাটপাড়া, শ্যামনগর, ইছাপুর, বারাকপুর, টিটাগড়, খড়দহ, সুখচর, পানিহাটি, আগরপাড়া, কামারহাটি, আড়িয়াদহ, বরানগর স্থানগুলো উল্লেখযোগ্য।

কীভাবে দেবী গঙ্গা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন তা আমাদের দেশের ঐতিহ্যের আরেকটি গল্প। এই গল্পটি বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি। যে বিশ্বাসে গোটা ভারতবর্ষকে গঙ্গার পাশে খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের বিশ্বাসে যে গঙ্গা পাপের বিনাশ করে, কলূষকে নাশ করে। কোনো এক সময় এই ভারতবর্ষে সাগর নামে এক রাজার ছিল ষাট হাজার পুত্র। একদিন, রাজা সাগর অশ্বমেদ অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেন। অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘোড়া নিয়ে একটি আচার ছিল। একটি ঘোড়াকে সারা দেশে পাঠানো হয়, নতুন রাজ্য জয় করতে। এর পেছনে কারণ ছিল রাজাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

যাইহোক, ভগবান ইন্দ্র সাগরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ঘোড়াটিকে চুরি করে পাতালে লুকিয়ে রাখে। রাজা সাগর তার ষাট হাজার পুত্রকে ঘোড়াটি খুঁজতে পাঠান। সমগ্র পৃথিবী অনুসন্ধান করার পর তারা ধ্যানমগ্ন ঋষি কপিলের পাশে পাতালে দেখতে পান। কপিল মুনিকে চোর বলে বিশ্বাস করে, তারা মহান ঋষিকে অপমান করতে শুরু করে।

ঋষির তপস্যাতে ব্যাঘাত ঘটে। কপিল তার চোখ খুলে আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা সমস্ত ষাট হাজার পুত্রকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। এই ষাট হাজার পুত্র পাতালের গভীরে থাকায়, কেউ তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে সক্ষম হয়নি, তাই তারা বছরের পর বছর ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বংশ পরম্পরায়, রাজা সাগরের বংশধররা রাজা সাগরের ষাট হাজার পুত্রকে শুদ্ধ করার জন্য গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বহু বছর পরে, রাজা সাগরের বংশধর ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনার জন্য চেষ্টা শুরু করে। অনেক তপস্যার পর, ব্রহ্মা ভগীরথের ইচ্ছায় সম্মত হন এবং গঙ্গাকে পৃথিবীতে প্রবাহিত করার আদেশ দেন। গঙ্গা শিবের স্পর্শে পবিত্র হয়েছিলেন, তার জটাতে স্থান পেয়েছিলেন। তার পর শুধু ভগীরথের পূর্বপুরুষদেরই নয়, এই পৃথিবীর পাপ বিনাশিনী হিসেবে প্রবাহিত হয় গঙ্গা। এই বিশ্বাস মানুষের মন জুড়ে রয়েছে যুগ যুগ ধরে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কাব্যে আমরা গঙ্গার পথের নানা কথা খুঁজে পাই।

বাংলার মঙ্গলকাব্য বাংলার ভূগোলের অংশ। চণ্ডীমঙ্গলে আমরা দেখি হুগলি নদীর পথ ধরে এগিয়ে আসে ডিঙা। প্রথম সেই নৌকা নোঙর ফেলে ত্রিবেণীতে। ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে আমরা দেখতে পাই ত্রিবেণী থেকে দুটি পথে যাওয়া যাচ্ছে সাগরে। প্রথমটি ত্রিবেণী থেকে সরস্বতী নদীর পথ ধরে যাওয়া। দ্বিতীয়টি ত্রিবেণী থেকে হুগলির পথ ধরে সমুদ্রে পৌঁছানো। প্রথমদিকের লেখা মঙ্গল কাব্যগুলোতে ভৌগোলিক উপাদানগুলো বেশ কিছুটা কম থাকলেও পরের দিকের লেখা মঙ্গলকাব্যগুলোতে ভৌগোলিক উপাদানের বর্ণনা অনেক বেশি। আমরা মঙ্গলকাব্যগুলোকে পাঠ করলে নদীর গতিপথের নিপুণ বর্ণনা পাব। মঙ্গল কাব্য ছাড়াও অন্যান্য কাব্য সাহিত্যেও আমরা যাত্রাপথের উল্লেখ পাই। যেমন চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যের বঙ্গ ভ্রমণে মূলত দুটি পর্যায়। ১৫১০ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাঢ় বঙ্গ ভ্রমণ আর তারপর শান্তিপুর হয়ে নীলাচলে গমন। আর দ্বিতীয়ত ১৫১৩ মতান্তরে (১৫১৪) খৃষ্টাব্দে নীলাচল থেকে উত্তরবঙ্গের রামকেলি গ্রামে আগমন। সেখান থেকে নদিয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনার গঙ্গার পাশের জনপদগুলোতে ভ্রমণ করে আবার ফিরে যাওয়া নীলাচলে। এক এক জন কবি এক এক সময় এই কাব্যগুলো লিখেছেন। আর সেই কাব্যগুলোতে ফুটে উঠছে ভিন্ন জনপদের কথা।

কবিতা, প্রবন্ধ, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার উপর বই রয়েছে তরুণ লেখক তন্ময়-এর। বইটির উৎসর্গপত্রটি বড়ো চমৎকার। সেখানে লেখা আছে, “নদী যাদের কোনোদিন একা হতে দেয়নি…”। পাঠককে অনেকক্ষণ থামিয়ে ভাবতে বলে এই উৎসর্গ পাতাটি। বইটিতে রয়েছে চারটে অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম ‘প্রস্তুতি পর্ব’। হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগনা ও আদিগঙ্গা প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘কাব্যে দুই জেলার গঙ্গা তীরবর্তী জনপদ’। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলোকে ধরে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় ‘মানচিত্রে গঙ্গা তীরবর্তী জনপদ’-এই শিরোনামে। চতুর্থ অধ্যায়টির ভেতর একটি তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে কাব্য ও মানচিত্রের অনুষঙ্গে। এছাড়াও রয়েছে পরিশিষ্ট ও সূত্র নির্দেশক। রয়েছে অনেক সাহেবদের আঁকা রঙিন ছবি ও পুঁথি। বইটি পাঠ করতে ভালোই লাগল, নদীর মতোই বহমান এ বই। বইটির বাঁধাই ও ছাপা বেশ সুন্দর। আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদটি চোখকে বড়ো আরাম দেয় ও বইটির প্রতি চঞ্চল মনের আকর্ষণ টানে। বইটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ভাবনার খোরাক জোগায়। ছোটো-বড়ো কয়েকটি ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। তবে এত অল্প বয়সে এমন একটি কাজ করার যে সাহস তন্ময় ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। পাঠকের সহানুভূতি ও ভালোবাসার স্পর্শ পাবে এই বই, আশা রাখি।

_________

গ্রন্থ: বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (১৪৯৫-১৮৭৩) | লেখক ও গবেষক – তন্ময় ভট্টাচার্য | প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ২০২৩ | প্রকাশক – মাস্তুল | মুদ্রিত মূল্য - ১৩৯৯/- | প্রাপ্তিস্থান - মান্দাস, দে’জ, দে বুক স্টোর, বুকস অব বেঙ্গল, ধ্যানবিন্দু, প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি (অফলাইন); বইঘর.ইন (অনলাইন)