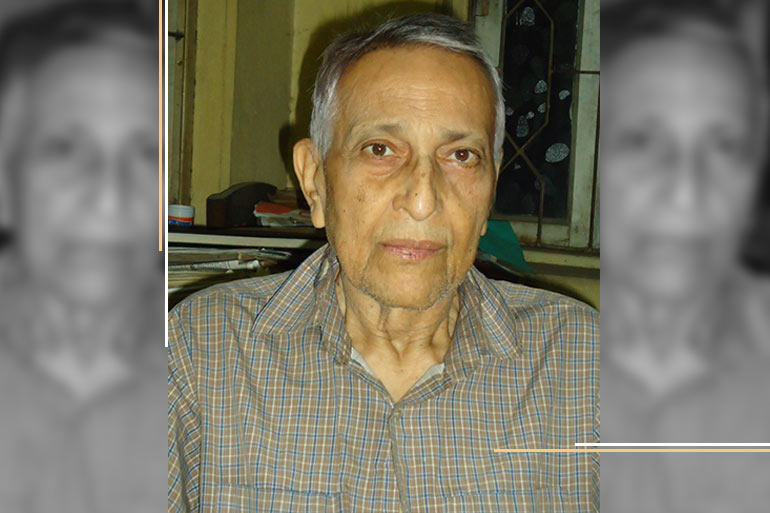

রতনলাল ব্রহ্মচারী : বাঘের গায়ের গন্ধ নিয়ে গবেষণায় প্রথম বাঙালি

১৯৮১ সাল। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের (Indian Statistical Institute) সুবর্ণ জয়ন্তী সমারোহ অনুষ্ঠান চলছে। বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধি স্বয়ং, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। তক্কে তক্কেই ছিলেন এক বাঙালি। ইতিমধ্যে কয়েক বছর আগে ১৯৭৩ সালে ইন্দিরা গান্ধির বদান্যতাতেই শুরু হয়েছে সমগ্র দেশ জুড়ে বাঘ সংরক্ষণের প্রকল্প – প্রজেক্ট টাইগার। সে খবরও নিয়ে এসেছেন তিনি। এটুকু বুঝে গিয়েছেন সেই বাঙালি যে প্রধানমন্ত্রী নিজেও খানিক বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও সেই সংক্রান্ত গবেষণায় উৎসাহী। এই সুযোগ কে আর হাতছাড়া করতে চায়! সাত-পাঁচ ভেবে বাঙালি ভদ্রলোক পেড়েই ফেললেন কথাটা। প্রধানমন্ত্রীর কাছে চেয়ে বসলেন একটা আস্ত বাঘের বাচ্চা। তবে ভাগ্য ভালো, সেই বাঙালিকে আগে থেকেই খানিক চিনতেন ইন্দিরা গান্ধি (Indira Gandhi)। তা বাঘের বাচ্চা তো আর হুট করে বললেই পাওয়া যায় না, অনেক চেষ্টা করে ওড়িশার নন্দনকাননে বাঘ-বাবাজিদের নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি মিললো। অর্থসাহায্যও পাওয়া গেল। এবার আর থামায় কে! শুরু হল বিস্তর গবেষণা। ১৯৭৯ সাল থেকে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে চললো সেই গবেষণা। কখনও মধ্যপ্রদেশের (Madhyapradesh) কানহার জঙ্গলে, তো কখনো ওড়িশার যোশিপুরে।

সুকুমার রায়ের ‘আবোল তাবোল’-এ সেই কবিতাটা মনে আছে? গন্ধ বিচার। ঠিক এই রকমই গন্ধ বিচার করেছিলেন সেই বাঙালি, মানুষের নয় – বাঘের। সেই বাঘ আর এক ব্রহ্মচারীকে নিয়েই এই গল্প। ব্রহ্মচারী – প্রথম বাঙালি ফেরোমোন গবেষক রতনলাল ব্রহ্মচারী (Ratanlal Bramhachari)। মানুষ যেমন কথা বলে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে পারে কিংবা লিখে বার্তা আদান-প্রদানও করে থাকে; পশুদের মধ্যে তেমনটা নয়। পশুরা প্রায় সকলেই তাদের গায়ের এক প্রকার বিশেষ গন্ধের মাধ্যমে বার্তা বিনিময় করে থাকে। বাঘই বা বাদ যায় কেন! বাঘেদের মধ্যেও রয়েছে এই বিশেষ পদ্ধতি। আর সেই পদ্ধতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বাঘের গায়ের গন্ধ বিচার করে, তা নিয়ে গবেষণা করে যে বাঙালি বিজ্ঞানী প্রথম সেই গন্ধের জন্য দায়ী রাসায়নিক যৌগটি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি রতনলাল ব্রহ্মচারী।

জর্জ শালার ১৯৬৪ সালেই বলেছিলেন যে বাঘেরা তাদের নিজেদের মধ্যে একপ্রকার গন্ধযুক্ত রাসায়নিকের মাধ্যমেই বার্তা আদান-প্রদান করে থাকে। রতনলালও সেই মতে সায় দেন।

তাঁর গবেষণার সূত্রপাত ঘটে ভারতের কানহার জঙ্গলে যখন জর্জ শালার নামে আরেক মার্কিন বিজ্ঞানীর সঙ্গে বাঘেদের পর্যবেক্ষণ করছিলেন রতনলাল। জর্জ শালার ১৯৬৪ সালেই বলেছিলেন যে বাঘেরা তাদের নিজেদের মধ্যে একপ্রকার গন্ধযুক্ত রাসায়নিকের মাধ্যমেই বার্তা আদান-প্রদান করে থাকে। রতনলালও সেই মতে সায় দেন। ফলে আরও গভীরে গবেষণা চলতে থাকে দুজনের। ভারতের কানহার জঙ্গলেই একদিন রতনলালের চোখে পড়ে একটি বাঘ কিছুক্ষণ আগেই মূত্র নিঃসরণের মত পিছনের এক পা তুলে ঐ তরল নিঃসৃত করেছে আর তার পরেই কতগুলি হরিণ ঐ অঞ্চলে এসে ঐ তরল শুঁকে শুঁকে এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। একই ঘটনা অনেকবারই লক্ষ করেন তাঁরা। তখন রতনলাল বুঝতে পারেন যে বাঘেরা ঐ তরলের মাধ্যমেই নিজেদের এলাকা চিহ্নিত করে রাখে। রাষ্ট্র যেমন তার সীমানা নির্ধারণ করে, বাঘও ঠিক তেমনি। সীমা পেরোলেই এসপার- ওসপার। দীর্ঘ দশ দিন ধরে রতনলাল আর জর্জ শালার এই তরলের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বিচার- বিশ্লেষণ করেন। একইসঙ্গে তাঁরা এও লক্ষ করেন যে তরলের গন্ধটি বেশ উগ্র এবং কানহার জঙ্গলের সেই তরলের গন্ধের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় বাঘের খাঁচার গন্ধের মিল নেই। পুরোপুরি ভিন্ন সেই গন্ধ। এমনকি রতনলাল এও লক্ষ করেন যে মূত্রত্যাগের মত মাঝে মাঝেই বাঘ হোক বা বাঘিনী উভয়েই সেই তরল নিঃসরণ করে। দূর থেকে দেখে বোঝার জো নেই। মনে হবে মূত্রত্যাগের সামান্য দৈনন্দিন ঘটনা, কিন্তু তা নয়। সেই তরলই হল বাঘের এক ম্যাজিক।

বুঝুন ঠ্যালা, প্রেমের অনুভূতি হৃদয়ে জাগলে এখন ভাবতে বসতে হবে এসবই আসলে ফেরোমোন বাবাজির খেলা। কে, কাকে চায় মনে মনে, তার চিহ্ন ফেরোমোনে।

ঠিক এই সময়েই ওড়িশার যোশিপুরে বিখ্যাত সংরক্ষণবাদী ও বন্যপ্রাণ-গবেষক সরোজ রাজ চৌধুরীর পোষ্য বাঘ ‘খৈরি’র সন্ধান পান তিনি। ভারতের প্রথম পোষ্য বাঘ খৈরি, বাঘ নয় যদিও বাঘিনী। আর সেই খৈরিকে নিয়েই এই গন্ধ বিচারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান রতনলাল ব্রহ্মচারী। লক্ষ করে দেখেন যে সেই খৈরিও একইভাবে তীব্র গন্ধযুক্ত রাসায়নিক তরল নিঃসরণ করছে। দীর্ঘ গবেষণার মধ্য দিয়ে রতনলাল জানতে পারেন আসলে ঐ তরলের মধ্যে আসলে রয়েছে ২-অ্যাসিটাইল ১-পাইরোলিন- এর যৌগিক অণু যাকে সংক্ষেপে ২এপি বলা হয়। আর বিজ্ঞানের ভাষায় বাঘেদের নিঃসৃত সেই তরলকেই বলা হয় ফেরোমোন। বিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের ক্ষেত্রেও এই ফেরোমোন নিঃসরণ হয়, না ঠিক বাঘেদের মত নয়। কোনও পুরুষ কোনও নারীর প্রতি আকৃষ্ট হলে, বিজ্ঞানীরা বলছেন এই আকর্ষণের উৎস হল নারীদেহের নিঃসৃত ফেরোমোন, অন্যদিকে পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণের ক্ষেত্রেও তাই। বুঝুন ঠ্যালা, প্রেমের অনুভূতি হৃদয়ে জাগলে এখন ভাবতে বসতে হবে এসবই আসলে ফেরোমোন বাবাজির খেলা। কে, কাকে চায় মনে মনে, তার চিহ্ন ফেরোমোনে। বাঘের কি আর মন নেই? মনও আছে, ফেরোমোনও আছে। গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি আর মাস স্পেক্টোগ্রাফি নামে দুটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে রতনলাল ব্রহ্মচারী এই ফেরোমোনের অন্তর্গত অণুগুলিকে পৃথকীকৃত করেন এবং জানতে পারেন একেক বাঘের শরীরে একেক প্রকার গন্ধযুক্ত ফেরোমোনের কারণ হল ফ্যাটি অ্যাসিড। এই ফেরোমোনের গন্ধের মূল কারণ এই ফ্যাটি অ্যাসিড আর তা একেক বাঘের শরীরে একেক মাত্রায় উপস্থিত থাকার ফলেই তাদের গন্ধও বদলে বদলে যায়।

এই ফেরোমোনের সাহায্যে প্রাণীদের ভাব বিনিময়ের এই পদ্ধতিকেই রতনলাল কেমিক্যাল কমিউনিকেশন বা রাসায়নিক সংযোগ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর এই ফেরোমোন (Feromon) বিষয়ে গবেষণা সংক্ষেপে স্থান পেয়েছিল ২০১৪ সালে প্রকাশিত ‘দ্য নিউরোবায়োলজি অফ কেমিক্যাল কমিউনিকেশন’ বইতে। আবার ঠিক তার পরের বছরই ২০১৫ সালে রতনলাল লেখেন ‘ফিফটি ইয়ারস অফ টাইগার ফেরোমোন রিসার্চ’ বইটি যা তাঁর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই। বাংলাতেও বেশ কিছু বই লিখেছিলেন তিনি যার মধ্যে ‘বাঘ থেকে মুগডাল’ পুস্তিকাটি বেশ জনপ্রিয়।

শুধু বাঘই নয়, গন্ধ থাকে খাদ্যদ্রব্যেও। তা সে বাসমতি চাল বা গোবিন্দভোগ চালই হোক কিংবা মুগডাল। রতনলাল পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এগুলির মধ্যেও সেই একই রাসায়নিক অণুটি রয়েছে। মাতাল করা মহুয়া ফুলেও সেই একই অণু, রয়েছে অন্নপূর্ণা পাতাতেও। গন্ধ নিয়েই তাঁর কারবার আর সেই গন্ধের মূলে রয়েছে ফেরোমোন। ‘দ্য নিউরোবায়োলজি অফ কেমিক্যাল কমিউনিকেশন’ বইটিতে মানুষের ফেরোমোন নিঃসরণের কথাও খানিক উল্লেখ করেছিলেন রতনলাল ব্রহ্মচারী। ভাগ্যিস বাঘেরা পারফিউম মাখে না, নাহলে কি আর জানা যেত ফেরোমোনের এত মহিমা!

তথ্যসূত্র –

‘রতনলাল ব্রহ্মচারী: আচরণ পাঠের ব্যতিক্রমী গবেষক’, মানস প্রতিম দাস, বিজ্ঞান ওয়েব

পোর্টাল, ৪ এপ্রিল ২০১৮

রতনলাল ব্রহ্মচারী, উইকিপিডিয়া