সোনা ও তাঁতের কাজে বিখ্যাত হুগলির এই ‘আধা-নগর’ রাজবলহাট

হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের অন্তর্গত রাজবলহাট একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। হাওড়া – তারকেশ্বর মেইন শাখায় হরিপাল রেলস্টেশন থেকে নেমে বাস বা অটোয় সহজেই রাজবলহাটে যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে রাজবলহাটের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি। এই স্টেশনটি ছিল হাওড়া-আমতা-চাঁপাডাঙা রুটের রেলপথের উপরে। রেলপথটি ছিল মার্টিন লাইট রেলওয়ে কোম্পানির, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় ‘MLR’। ১৮৯২ সালে এই কোম্পানি স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে রাজবলহাটে পর্যটকদের সংখ্যাও কমে যায়। ১৭৮৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই আধা-নগরে বাণিজ্যিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই সময় থেকেই রাজবলহাট একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। এই গ্রামটিকে বলা হয় কুটিরশিল্পের কেন্দ্র। প্রাচীনকাল থেকে এই গ্রামে অনেক তাঁতি বাস করেন। বর্তমানে তাঁতির সংখ্যা খুবই কম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় সপ্তাহে দুই দিন বাজার বসত। রাজবলহাট সোনার কাজ ও তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে এবং এখনও এখানকার কাপড়ের চাহিদা আছে। এছাড়াও এখানে অসংখ্য টেরাকোটার মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

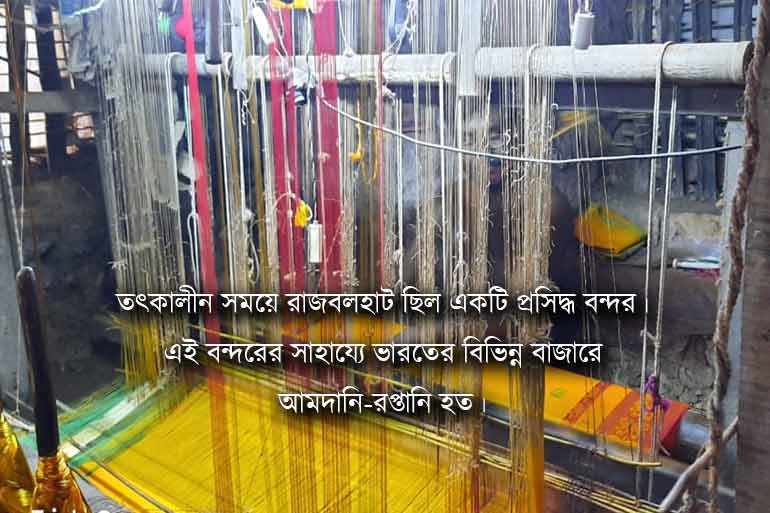

রাজবলহাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। এই গ্রামের পাশ দিয়ে দুটো নদী প্রবাহিত হয়েছে। একদিকে দামোদর নদী আর অন্যদিকে রণ নদী। তৎকালীন সময়ে রাজবলহাট একটি প্রসিদ্ধ ছোটো বন্দর ছিল। এই বন্দরের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন বাজারে আমদানি-রপ্তানি হত। অতীতে ভুরশুট রাজ্যের রাজধানী ছিল এই প্রাচীন জনপদ রাজবলহাট। এই ভুরশুট ছিল পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া ও হুগলি জেলা নিয়ে গঠিত একটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাজ্য। রাঢ় অঞ্চলের দক্ষিনাঞ্চলে এদের বসবাস ছিল। ‘ভুরশুট’ শব্দটি এসেছে ভূরিশ্রেষ্ঠ থেকে। সুধীরকুমার মিত্র তাঁর ‘হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখছেন -“ভূরিশ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ ‘বহু বণিকের বসতি’; ভূরি অর্থাৎ বহু, শ্রেষ্ঠী মানে বণিক, অর্থাৎ যে স্থানে বহু বণিক বসবাস করেন। মুসলমান রাজত্বকালে ভুরশুট একটি প্রখ্যাত পরগনা ছিল”।

পাল সাম্রাজ্য যখন শুরু হয় তখন কোনো এক অঞ্চলের এক রাজা ভুরশুট রাজ্য শাসন করতেন। এই রাজ্যের একাধিক রাজা রাজ্য শাসন করেছিলেন। সম্ভবত এই রাজ্যের ধীবর রাজবংশের কথা জানা যায়। এই ধীবর রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন শনিভাঙর। তিনি গড় ভবানীপুরের রাজা চতুরানন্দ নিয়োগীকে পরাজিত করেছিলেন। চতুরানন্দের পরবর্তী বংশধর রাজা কৃষ্ণ রায় ভুরশুট দখল করেন। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে কৃষ্ণ রায় ১৫৮৩-১৫৮৪ সালে ভুরশুট শাসন করেন। তাঁর বড়ো নাতি প্রতাপনারায়ণ রায় ভুরশুট রাজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।

ভুরশুট বংশের এক রমণীর কথা জানা যায়। তিনি হলেন রানী ভবশঙ্করী। অতি সাহসী এক মহিলা। ভুরশুটের রাজা রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তিনি রাজ্য শাসন পরিচালনার দায়িত্বভার নেন। সেই সময় পাঠান সর্দার ছিলেন ওসমান খাঁ। তিনি মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রানীর সাহায্য চান, কিন্তু রানী এই যুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ওসমান ভুরশুট রাজ্য আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। গড় ভবানীপুর ছিল ভুরশুটের রাজধানী। সেখান থেকে কিছু দূরে মন্দিরে পুজো দিতে গেলে ওসমান তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে রানীর উপর হামলা চালায়। ফলে দু-পক্ষের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন ওসমান। এই খবর পেয়ে মুঘল সম্রাট আকবর রানী ভবশঙ্করীকে ‘রায়বাঘিনী’ উপাধিতে ভূষিত করেন। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর ‘রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী’ গ্রন্থে লিখছেন – “রক্তবস্ত্র পরিধান এই রমণীমূর্তি যখন শূলহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করত তখন মনে হত যে মানবী রূপে মহেশ মনোমোহিনী মহা শক্তিরুপিনী, মহিষমর্দিনী দুর্গা দনুজ দলন করবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ন হয়েছেন”।

ভুরশুট রাজ্যের তিনটি দুর্গ ছিল। গড় ভবানীপুর, পাণ্ডুয়া ও রাজবলহাট। এই দুর্গগুলির এখন আর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এখন ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় আছে। রাজবলহাটের কাছে দামোদর নদের তীরে ‘ডিহি ভুরশুট’ বলে একটি জায়গা এখনও আছে। ‘আইন-ই-আকবরী’ থেকে জানা যায়, “সুলেইমানাবাদ সরকারের অধীনস্থ ৩৩টি মহলের মধ্যে বসুন্ধরী পরগনার পরেই ভুরশুট পরগনা থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হত। সপ্তগ্রাম সরকার বা মান্দারন সরকারের অন্য কোনো পরগনা এত রাজস্ব আদায় করত না। ১৮শ শতাব্দীতে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ রায় ভুরশুট জয় করেন”।

দে-পাড়া অঞ্চলে রাজবাড়ির প্রাচীন নির্দশন এখনও দেখা যায়। সুদূর অতীতে এখানে চন্ডাল রাজা রাজত্ব করতেন বলে কথিত। ভুরশুট রাজবংশের প্রাসাদ সম্পর্কে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারে বলা হয়েছে যে : “Remnants of a palace of the Basantapur branch of the Bhursut Raj family are still to be seen at the Depara locality. The ruins are Populary ascriebed to one Chandal raja who have ruled in the place in the past”.

“ভূরশুট রাজবংশের বসন্তপুর শাখার বিবরণে দেখা যায় যে, রাজবলহাটে সাত বিঘা জমির উপর রাজার গড়বাটি ছিল এবং দেবী রাজবল্লভি ঠাকুরাণীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল পাঁচ শত বিঘা। দেবীর প্রচুর ভূসম্পতি অধিকাংশই প্রায় বেদখল হয়েছিল। অন্যায়ভাবে যারা দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ দখল করেছিল, তা উদ্ধার করবার জন্য ২৬ বৈশাখ ১৩৪৪ সাল রাজবল্লভি স্টেটের জিম্মাদার তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর সভাপতিত্বে মাতার সেবক ও ভক্তগণের সহযোগে ‘রাজবল্লভী সেবা সমিতি’ গঠিত হয়। বিশ বছরের চেষ্টায় সেবা সমিতি দেবোত্তর স্টেটের ও সেবা-পূজার প্রচুর উন্নতিসাধন করেছেন”।

(চলবে...)

রাজবল্লভী মাতার মন্দির, রাজবলহাট, হুগলি

তথ্যসূত্র

১। সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খন্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৯১১।

২। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী, নবভারতী প্রকাশনী।

৩। সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খন্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৯১১।

৪। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার: হুগলী, উৎস সুধীরকুমার মিত্র দ্বিতীয় খণ্ড।

তথ্যদাতা

১। সুশীল কুমার ভড় (প্রাক্তন শিক্ষক), গ্রাম + পোস্ট – রাজবলহাট, ব্লক – জাঙ্গীপাড়া, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২৪০৮।

২। সন্টু দে (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), গুলটিয়া হেমচন্দ্র স্পোটিং ক্লাব, গ্রাম + পোস্ট – রাজবলহাট, ব্লক – জাঙ্গীপাড়া, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২৪০৮।

৩। নিমাই সাহা চৌধুরী (প্রাক্তন শিক্ষক), গ্রাম+পোস্ট – রাজবলহাট, ব্লক – জাঙ্গীপাড়া, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২৪০৮।

৪। নিশীথ কুমার দে (প্রাক্তন শিক্ষক), গ্রাম+পোস্ট – রাজবলহাট, ব্লক – জাঙ্গীপাড়া, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২৪০৮।