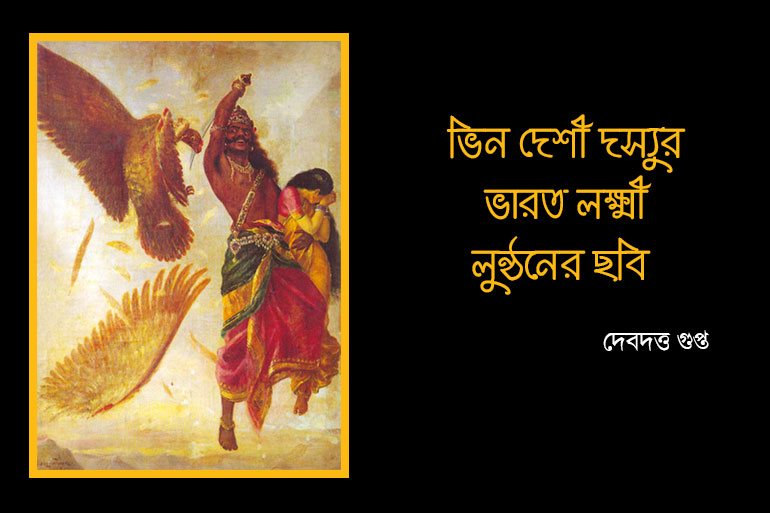

ভিন দেশী দস্যুর ভারত লক্ষ্মী লুণ্ঠনের ছবি

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে খবর এল। দক্ষিণ ভারত প্রান্তের এক রাজা আসছেন। রাজা-মন্ত্রীদের মত গণ্যিমাণ্যিদের সামলানোর চালচলন, রীতি-নীতি কিংবা রাজ অতিথি অভ্যর্থনার রাজকীয় আদপ- কায়দা বলতে গেলে ‘দুপুলিয়া’র রাজবাড়ির ছোটবড় সকলেরই নখদর্পণে। সেই বুঝে শুরু হল আয়োজন। রাজা এলেন যথা সময়ে। আগমনের হেতু নিছক সৌজন্য সাক্ষাত যেমন নয় ঠিক তেমনি আবার কোনও রাজকার্যও নয়। এই রাজার আগমনের উদ্দেশ্য বিধেয়টা অনেকটাই আলাদা। ইনি শুনেছেন এ বাড়ির সদস্যরা নানা কারণে আজ বাংলা শুধু নয় বলতে গেলে ভারবর্ষের বুকে নবজাগরণের উন্মেষে নয়া পথ দেখাচ্ছেন। এ বাড়ির মেয়েরা জাহাজে চড়ে কালাপানি যাচ্ছেন, পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাওয়া কিংবা পোশাক আশাক চুলের ছাট নিয়ে নিয়মিত চর্চা করছেন অথবা এ বাড়ির মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই আজ ছবি আঁকা নাটক গান ও সাহিত্যচর্চা কিংবা শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিকে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

এঁদেরই মধ্যে একজনের সাথে দেখা করার ইচ্ছে নিয়ে এসেছে এই দক্ষিণী রাজা। গম্ভীর চেহারা, হাতে লাঠি মাথায় পাগড়ি সর্বপরি রাজপোশাকে জ্বলজ্বল করছে সম্মানসূচক মেডেল। রাজার নাম রবি বর্মা। ছবি আঁকিয়ে রাজা। ভারতীয় চিত্রকলায় তখন তাঁর অবস্থান মধ্য গগণে। তিনি এসেছেন জোড়াসাঁকোতে কী-না অবনীঠাকুরের ছবি দেখতে।

ছবি দেখা হয়েছিল কিন্তু কী এক অজানা কারণে এই দু’ই মহারথী চিত্রকরের মধ্যে দেখা দেখি হয়নি। অবনীবাবু মানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনেও এনিয়ে খেদ ছিল বরাবর। কথা বলতে গেলেই উগড়ে দিতেন সেই আক্ষেপের কাহিনিকে। আর নয়ই বা কেন? যখন তিনি নিজে ছবি আঁকার জগতে একটা আপন রাস্তা খোঁজের সুলুক সন্ধান করছিলেন তখন শিলাইদহের ‘পদ্মা’ বোট থেকে পাঠানো রবিকাকার আদেশ উপদেশ মেনে কতবারইতো উলটে পালটে দেখেছেন রাজা রবি বর্মার ছবি। রাজার ছবিতে ভারতীয়ত্বের রস আর গন্ধও অনুভব করেছেন মন দিয়ে। তা ছাড়া নিজের বাড়িতেতো বটেই এ বাংলার কত শত বাড়িতেও দেখেছেন রবি বর্মার আঁকা ছবির তেল ছাপ বা ওলিওগ্রাফ। বিশেষ করে শকুন্তলার পত্র লিখন তখন বাংলার বনেদিয়ানায় নয়া স্টেটাস সিম্বল।

অনেকটাই বেখাপ্পা চালে ছবি আঁকেন রবি বর্মা। কারণ পুরাণ কাব্যের মধ্যেকার কাল্পনিক অংশগুলিকে ছবিতে বর্জন করাতেই তাঁর আনন্দ। ওই যেমন একটা ছবি ‘রাবণের সীতা হরণ’। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস যেমনটি পুষ্পক রথের বিবরণে সীতা হরণের কাহিনি লিখেছেন ছবিতে সেই পুষ্পক রথটিকেই বাদ দিয়েছিলেন শিল্পী। দেখা যাচ্ছে সীতাকে বাহু পাশে বন্দি করে আকাশে উড়ন্ত এক কৃষ্ণকায় দুর্বৃত্ত রাবণ তলোয়ারের ঝলকানিতে জটায়ুর ডানা কাটছেন। পাশা-পাশি দেখা গেল শিল্পী রাবণের দশটা মাথা নয় একটা মাথাই এঁকেছেন। বিলকুল মানব চেহারার এক মাথার রাবণ ইনি।

এই রকম জান্তব, স্পর্শকাতর লুণ্ঠন চিত্র দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে গেল। ক্ষোভের বুদবুদ উঠতে লাগল মানুষের মনন জুড়ে। ততদিনে পরাধীন ভারতের মানুষের ক্ষোভের লক্ষ্য গতিমুখ বদল করেছে। ছবিতে যেমন বলা হচ্ছে ভিন দেশী দস্যুর ভারত লক্ষ্মী লুণ্ঠনের ইতিহাস, ঠিক একই ভাবে সেদিনের ভারতবাসী ছবিটির দিকে তাকিয়ে সহসা বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত ভেবেছিল সেই লুণ্ঠন আজও অব্যাহত রয়েছে। একের পর এক দেশীয় রাজ্য দখল করে, ভারতের অজস্র ধনসম্পদ লুঠ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হস্তগত করছে আরেক ভিনদেশী দস্যু। যেও কি-না এসেছে সমুদ্র পার করে। সে শ্বেতকায়, সে ফিরিঙ্গি বনিক। কথায় বলে সাদা রাবণে ছেয়ে গেল দেশ। এ যেন টাকার এ পিঠ ওপিঠ। সীতাহরণ ছবিতে অনুভব করা গেল ‘অনুতাপ’ আর ‘উত্তাপ’।