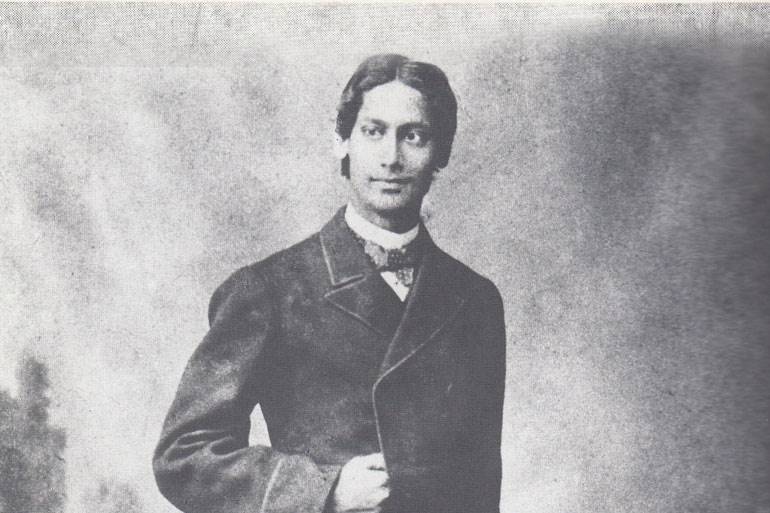

সাল ১৮৭৮, এক ‘উদ্ধত’ কিশোর ছেলের প্রথমবার বিলেত সফর

তখন তাঁর বয়স সতেরো। প্রথাগত লেখাপড়ায় মন বসে না। বিখ্যাত গুরুজনদের প্রবল বিরাগভাজন তিনি। যদিও একদিন যখন বারান্দার রেলিং ধরে নিঝুম দুপুরের মতো চুপটি করে বসেছিলেন, তখন পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ‘রবি হবে ফিলোজফার।’ ঠিক ধরেছেন, আজ আমরা সতেরো বছরের রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলেত যাত্রার এবং তার মুদ্রিত ফলশ্রুতির গল্প বলবো। বরাবরের ভাবুক এবং অন্যরকম রবীন্দ্রনাথকে অন্তত কাজচালানোর মতো ইংরেজি শিখিয়ে ইউরোপে পাঠানো হয় ঠাকুরবাড়ির তরফ থেকে। তখন ১৮৭৮ সাল। সতেরো বছরের ঘরকুনো ছেলেটির মনে মনে জমে থাকা ক্ষোভ বারুদকণার মতো জমাট বেঁধে থাকতো দেশে পাঠানো পত্রগুলির শব্দের আড়ালে। ভালো মন্দের মিশেলে যে অভিজ্ঞতা, দেশের জন্য মনখারাপ, তরুণ আবেগ —সব নিয়েই সেই পত্রগুলি পরে প্রকাশিত হতে শুরু করলো ‘ভারতী’ পত্রিকার পাতায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদক। মোট তেরোটি ব্যক্তিগত পত্র প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়। পরে এই প্রসঙ্গে ‘জীবনস্মৃতি’-তে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে এবং পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।’ এখন, ‘অশুভ ক্ষণ’ কথাটি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কেন? সেই উত্তর রয়েছে, ‘ভারতী’র পাতায় ‘য়ুরোপ-যাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র’ নামে প্রকাশিত তেরোটি সম্পাদিত চিঠি এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের লিখিত বাদানুবাদের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ নেহাতই কোনো পথচলতি মুসাফেরের মতোন বিলেতযাত্রা করেননি। ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন বাড়িতে অতিথি হিসেবে থেকেছেন, বিভিন্ন পার্টিতে গিয়েছেন, বিলিতি আদবকায়দা দেখেছেন। ইউরোপে দুটি বিষয় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ওই বয়সেই। বিদেশিনী মেয়েদের সামাজিক অবস্থান এবং ইঙ্গবঙ্গ শ্রেণীর চাটুকারিতা। সদ্য দেশ ছেড়ে, প্রিয়জনদের ছেড়ে আসা একটি কিশোর ছেলের মনখারাপের সঙ্গী ছিল চিঠি। মুখের ভাষাতেই সহজভাবে বিলেতের জীবনযাত্রার উচ্ছ্বল বর্ণনা দিয়ে চিঠিগুলি লিখতেন রবীন্দ্রনাথ। কিশোর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ‘পুনা’ স্টিমার যখন রওনা দিয়েছিল বিলেতের পথে, যখন চোখের সামনে থেকে ভারতবর্ষের তটরেখা মিলিয়ে যাচ্ছিল, তখন এক আশ্চর্য মনখারাপ আর সমুদ্রপীড়ায় জর্জরিত কিশোর রবীন্দ্রনাথ জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। জাহাজের ‘লেডি’ জাতি নিয়ে কৌতুক, আলেকজান্দ্রিয়ায় মাঝির মুখশ্রী নিয়ে ব্যঙ্গ, প্যারিসে ‘টার্কিশ বাথ’-এর মজাদার বর্ণনায় সফর এবং পত্রালাপ ভালোই চলছিল। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ সম্পর্কে একটা গুরুগম্ভীর আশা করে গিয়েছিলেন। গ্ল্যাডস্টোন, ম্যাক্সমুলার, কার্লাইলের জ্ঞান তাঁর কল্পনার ইউরোপের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও যে এক সাধারণ গড়পরতা জীবনপ্রবাহ নিত্য বহমান, তাই দেখে কিশোর রবি একটু সাহসী হলেন এবং তাঁর পত্রগুলিতে চলে এল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা, বিদেশিনী বিলাসিনীদের প্রসঙ্গ, কালো চামড়ার মানুষদের দেখে ইউরোপবাসীদের বিস্ময় এবং ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায় অর্থাৎ প্রবাসীদের নিজেদের দেশের প্রতি অবজ্ঞা। একবার প্যারিসে রবীন্দ্রনাথদের পিছনে একদল স্কুলের ছোকরা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, হেসেছিল এবং এক একজন চেঁচিয়ে বলেছিল,‘Look at the blackies!’ একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বিলেতগামী জাহাজে যাত্রীদের সেবার জন্য যে ইংরেজ ভৃত্যরা নিযুক্ত ছিলেন, অনেক বাঙালি তাঁদেরও ‘স্যার’, ‘স্যার’ বলে ডাকতেন। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে দাস্যসুখে হাস্যমুখে বিনীত করজোড় বাঙালিকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তাঁদের আচরণ সত্যিই নিন্দনীয় ছিল। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ‘ভারতবাসী’ এই পরিচয় থেকে মুক্তি। একজন ইঙ্গবঙ্গের গাওয়া গানের উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

‘মা, এবার মলে সাহেব হব,

রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিভ নাম ঘোচাবো।’

কিশোর রবির শানিত কলম এঁদের ছেড়ে কথা বলে নি। নভেল পড়া, ধনী ফ্যাশনেবল মহিলাদের সঙ্গে পরিশ্রমী ইউরোপীয়ান নারীদের তুলনা করেছিলেন পত্রালাপের মাধ্যমে। পরিবারগুলির জীবনযাত্রা লক্ষ করেছিলেন খুব কাছ থেকে আর বর্ণনাও করেছিলেন অত্যন্ত রসবোধ দিয়ে। ‘ভারতী’-তে প্রকাশিত ষষ্ঠ পত্রটিতে কিশোর রবি বেশ ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় ভারতবর্ষের , বলা ভালো বাঙালি পরিবারের উৎসব অনুষ্ঠানে মেয়েদের অবস্থান নিয়ে সরব হয়েছিলেন। বাঈজি নাচ বা ভাড়া করা গাইয়ে নিয়ে এসে পুরুষদের একলার আমোদ এবং চাঁদের অন্য পিঠের মতো অন্তঃপুরিকাদের একলা উৎসবযাপনের তীব্র নিন্দা করেছিলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ, লিখেছিলেন— ‘মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেত এলে বোঝা যায়।’ ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদক তখন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বয়সে প্রবীণ এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথের এই অতিভাষণ একেবারেই মেনেনিতে পারলেন না। শুরু হল লেখার মধ্য দিয়ে বাদানুবাদ। কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখার অসঙ্গতি এবং পরস্পর বিপরীতমুখী মতগুলি নির্দিষ্ট করে দেখালেন, স্নেহভরে বোঝাতে চাইলেন দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির আদবকায়দা ভিন্নরকমই হবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘রুচিরও কখনও কখনও দাসত্বশৃঙ্খল পরিতে সাধ যায়। রুচি যদি আমাদের আপনাদের আদর্শমাফিক হয়, অন্যের ধামাধরা না হয়, তবেই আমরা রুচিবিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই।’

‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদক তখন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বয়সে প্রবীণ এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথের এই অতিভাষণ একেবারেই মেনেনিতে পারলেন না। শুরু হল লেখার মধ্য দিয়ে বাদানুবাদ। কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখার অসঙ্গতি এবং পরস্পর বিপরীতমুখী মতগুলি নির্দিষ্ট করে দেখালেন, স্নেহভরে বোঝাতে চাইলেন দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির আদবকায়দা ভিন্নরকমই হবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘রুচিরও কখনও কখনও দাসত্বশৃঙ্খল পরিতে সাধ যায়। রুচি যদি আমাদের আপনাদের আদর্শমাফিক হয়, অন্যের ধামাধরা না হয়, তবেই আমরা রুচিবিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই।’

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীনপন্থী গোঁড়া মনোভাব থেকে এই বিতর্ক শুরু করেছিলেন। উপলব্ধি করেননি, ওই সতেরো আঠারোর দুঃসহ বয়সেই বিরাট দুঃসাহসেরা উঁকি দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মন এবং তাঁর অনেকটাই ঠিক ছিল। আমাদের বক্তব্য এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু কাহিনি এখনো বাকি!

১৮৮১-তে প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয় ‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে লিখেছিলেন— ‘বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে।’ এই বইতে ‘পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয়’-এর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যত রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রবীণ হতে শুরু করলেন, ততই তাঁর নিজেরই এই বইটি প্রকাশে অনীহা দেখা গেল। ১৯২১ সালে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের একটা চেষ্টা চলছিল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তাঁর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন, তাঁর অল্পবয়সের লেখাগুলিও সেখানে স্থান পাবে। তখন রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখেছিলেন— ‘য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র কি রক্ষণীয়? ওর কি অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়নি?’ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ রবীন্দ্রনাথকে বইটির ‘Literacy Charm’-এর কথা বলেছিলেন। সত্যিই তখনকার আমলের সাধুভাষার ভার ভারিক্কি চালের পাশে হালকা কথ্যভাষা লেখায় অন্যরকম মাধুর্য তৈরি করেছিল।

১৯৩৬ সালে কিশোরীমোহন সাঁতরার দ্বারা প্রকাশিত ‘পাশ্চাত্য ভ্রমণ’-এ রবীন্দ্রনাথের ‘ভারতী’-তে প্রকাশিত তেরোটি পত্রের মধ্যে বিতর্কিত পত্রগুলি বাদ যায়। আমরা বিস্মিত হতেই পারি, কিশোর রবীন্দ্রনাথের মতকে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ ঠিক দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো করেই বাতিল করতে চাইছেন দেখে। ‘জীবনস্মৃতি’-তে সেই পুরোনো যুক্তিগুলিকে ‘খোঁচা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার’ হাস্যকর চেষ্টা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। চারুচন্দ্র দত্তকে এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ‘চাষ না করা জমিতে, বিশ্বকে খোঁচা মেরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সেই ঔদ্ধত্য।’ সাহিত্যে সাবালক হবার পর থেকে ওই বইটার প্রতি তাঁর ধিক্কার জন্মেছিল। ইংরেজদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘সেদিনকার পাসপোর্টে যে ছবিটা ছিল সে আজ একেবারেই চলবে না।’

অথচ, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলেতযাত্রা এবং তাঁর ওইসময়কার অকপট মানসিকতার দলিল— ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’! লেখকের প্রত্যাখ্যান কি তার ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মূল্য হ্রাস করতে পারবে ?

সহায়ক গ্রন্থ:

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী

রবীন্দ্ররচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার