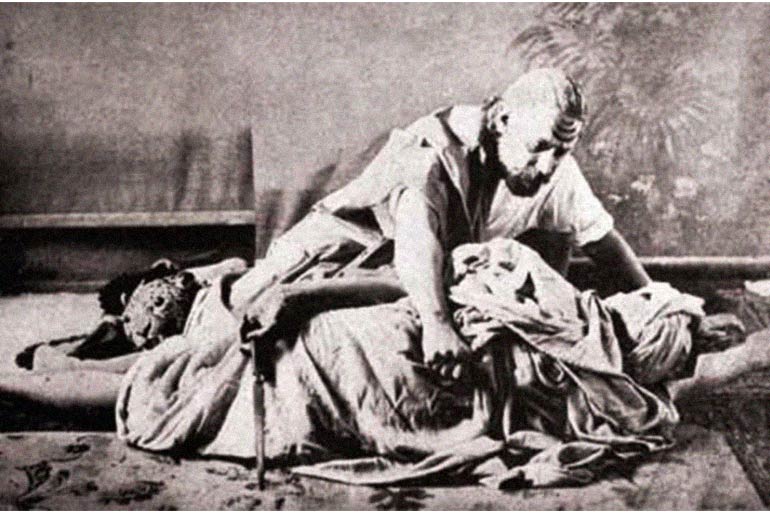

কালীর ভয়ংকর মূর্তি এবং বলিপ্রথা কোনোদিন মেনে নেননি রবীন্দ্রনাথ

যুবকবয়সে বিসর্জন নাটকে রঘুপতি চরিত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ

পুরাণ অনুসারে তিনি অন্ধকার দূর করেন। এই দেবী আদ্যাশক্তি, মহামায়া। চার হাতে খট্টাঙ্গ, চন্দ্রহাস, চর্ম আর পাশ। মুণ্ডমালা, রক্ত চক্ষু, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এই দেবীই কালী। তন্ত্রে এই দেবী উগ্র হলেও বাংলাদেশে তিনি তিমিরবিনাশিনী। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে কালীবিদ্বেষের কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে? কোন বিশেষ ভঙ্গিতে এসেছিলেন এই দেবী? আজকের কথকতার বিষয় তাই থাক।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। কালীর ভয়ঙ্কর মূর্তি এবং কালীপুজোর সঙ্গে যুক্ত বলিপ্রথা কোনোদিন মেনে নিতে পারেননি শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০ সালে রোমা রোঁলার সঙ্গে মত বিনিময়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ একথা আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন। ছোটোবেলায় কালীমন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক নিম্নশ্রেণির স্ত্রীলোকের রক্তে হাত ডুবিয়ে শিশুর কপালে তিলক কেটে দেওয়া, ছাগশিশুর আর্তনাদ — রবীন্দ্রনাথের মগ্নচেতনে কালী সম্পর্কে বিরূপ ভাব তৈরি করে। ১৯৩৯ সালে রানি চন্দকে লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন কালীপুজো সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য। এই প্রতিকূলতার জের টেনেই ‘বিসর্জন’ নাটকে ‘ত্রিপুরেশ্বরী’র মূর্তি কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলি সম্পর্কে তাঁর সমস্ত নাবাচকতা উজাড় করে দিয়েছিলেন নাটকটির সংলাপে। একই প্লট অবলম্বনে লেখা ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসেও জয়সিংহ বলেছে— ‘এই জন্যেই কি সকলে তোকে মা বলে মা? তুই এমন পাষাণী! রাক্ষসী, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পুরিবার জন্য তুই ওই লোলজিহ্বা বাহির করিয়াছিস? স্নেহ প্রেম মমতা সৌন্দর্য ধর্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ওই অনন্ত রক্ততৃষা।’ এই উপন্যাসেই কালীকে ত্রয়োদশ দেবতার মাঝখানে নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলে দাঁড় করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে বিমলার মধ্যে প্রলয়ের দেবী কালীকে খুঁজেছে সন্দীপ। সেই ‘নির্লজ্জ’, ‘নির্দয়’ দেবীকে প্রলয়ের মাঝখানে টেনে আনতে চেয়েছিল সন্দীপ । ‘অনধিকার প্রবেশ’ গল্পে জয়কালী বলে একটি চরিত্র ছিল, যার মধ্যে পুরুষের ভাব প্রবল বলে নাকি তার যথার্থ সঙ্গী কেউ ছিল না। ‘বাল্মীকী প্রতিভা’ নাটকে কালী দস্যুদের উপাস্য, তাঁর পুজোয় নরবলি চাই। এই দেবীর প্রতিকূলে রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করালেন স্নিগ্ধতার প্রতিমূর্তি দেবী সরস্বতীকে। মনের বিরূপ ভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে কালী প্রসঙ্গে ছায়া ফেলেছে বারবার। ‘বিসর্জন’ নাটকের জনতা চরিত্রগুলিও কালীকে রক্তপিয়াসী দেবীই বলেছে। বলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জনৈক জনতার উক্তি— ‘মা পাঁঠা পায়নি, এবার তোদের এক একটাকে ধরে মুখে পুরবে।’ শেষপর্যন্ত ‘বিসর্জন’ নাটকে রঘুপতিও কালীকে ‘ নির্দয়’ , ‘রাক্ষসী’, ‘পিশাচিনী’ বলবে। বিসর্জন দেবে কালীমূর্তি। একবার ‘বিসর্জন’ নাটকের অভিনয়ের সময় একবার রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন রঘুপতি। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, কথা ছিল মূর্তি বিসর্জনের অংশে মূর্তি তুলে মঞ্চের পাশে রাখতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের ঘোরে সত্যিই সেই মূর্তি তুলে ফেলে দিতে গিয়েছিলেন। সে এক কাণ্ড! ‘শক্তিপূজা’ প্রবন্ধে কালীকে রবীন্দ্রনাথ ‘দস্যুর উপাস্য’, ‘ঠগীর উপাস্য’, ‘কাপালিকের উপাস্য’ দেবীশক্তি বলেছিলেন। কালীর এই অনার্য , রক্তপিপাসু মূর্তি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেনি কখনো। কিন্তু তিনি নিজের সাহিত্যে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন কালীর ধারণাও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেই দেবী অন্যরকম, স্নেহময়ী!

বিসর্জন নাটকে জয়সিংহ চরিত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৩)

বিসর্জন নাটকে জয়সিংহ চরিত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৩)

‘পত্রপূট’ কাব্যগ্রন্থের পনেরো সংখ্যক কবিতায় কালীকে বললেন ‘রুদ্রাণী’। সুন্দর যখন অবমানিত কদর্য আর কঠোরের অশুচি স্পর্শে তখন নাকি ‘রুদ্রানীর তৃতীয় নয়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয় অগ্নি’! ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ‘মোহনা’ কবিতায় কালী আর মহাকালের এক আশ্চর্যসুন্দর রূপকল্প খুঁজে পাওয়া যায়—

‘কালীরে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,

বাঁধে না তারে কালো কলুষ জাল।’

এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল কালীপুজোর দিন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গীতবিতানের স্বদেশ পর্যায়ের ২১ সংখ্যক গানটি—

‘সন্ধ্যা হল গো ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।

অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।’

সুমন মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত বিসর্জন নাটকে রঘুপতি ও জয়সিংহ চরিত্রে যথাক্রমে গৌতম হালদার এবং কৌশিক সেন

সুমন মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত বিসর্জন নাটকে রঘুপতি ও জয়সিংহ চরিত্রে যথাক্রমে গৌতম হালদার এবং কৌশিক সেন

ভয়ঙ্করী , নগ্নিকা কালী নয়! রবীন্দ্রনাথ কালীকে সাজিয়েছেন নিজের মতো করে। ডানহাতে তাঁর খড়গ, বাঁহাতে শঙ্কাহরণ বরাভয় মুদ্রা। দুই নয়নে স্নেহের হাসি আর ললাট নেত্র আগুনবরণ! এই রৌদ্রবসনী মাকে দেখে দেখে আঁখি ফেরে না। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আর রুচিবোধে এই যেন কালীর আদর্শ রূপ।

কালী উপাসনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বলিপ্রথাকে বার বার সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কালীর বিবসনা , উগ্র মূর্তিকেও নিজস্ব কল্পনায় অনেক কোমল করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কখনো প্রিয় পদ্মানদীর জল আর কালীমূর্তি একাকার হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের চোখে—

‘ -- তাকে মনে করলে আমার কালীমূর্তি মনে হয়-- নৃত্য করছে, ভাঙছে এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। ’

রবীন্দ্রকল্পনা কঠিনে কোমলে এমন কালীমূর্তিই নির্মাণ ও সৃজন করেছে, যা একান্তভাবে রাবীন্দ্রিক।

সহায়ক গ্রন্থঃ

রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার