রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ এবং আজকের ‘পোস্টমাস্টার’ : একটি ‘প্রাসঙ্গিক’ আলোচনা

বাঙালির হৃদয়ের কেন্দ্রে যদি কোনো নিউক্লিয়াস থাকে, তা অবশ্যই রবি ঠাকুর। হয়তো সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের অক্ষর ক্যামেরার লেন্সের ওপারে নতুন শিল্পের জন্ম দিয়েছে, দর্শক মুগ্ধ হয়েছে, উপভোগ করেছে রবীন্দ্রনাথের গল্পের বীজ থেকে জেগে ওঠা মহীরূহকে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি সৃষ্টি থেকেই নতুন নতুন সম্ভাবনার জন্ম হতে পারে। সেই কারণে গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি যখন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যখন কলমের আলতো আঁচড়ে তাঁর পরিচিত, অপরিচিত অবয়ব থেকে একে একে জেগে উঠছেন পোস্টমাস্টার, অমূল্য, ফণীভূষণ, রতন, মৃন্ময়ী বা মণিমালিকার মতো চরিত্র— হয়তো ঠিক তখন থেকেই গল্পগুচ্ছের গল্পের ঠাস বুনোটের মধ্যেই রয়ে যাচ্ছে চিত্রনাট্য। ঠিক যেমন পুরোনো সিন্দুকে গুপ্তধন থাকে, ঠিক তেমন করেই রবিঠাকুরের সৃষ্টি সবসময় বহুমাত্রিক। হয়তো তাই রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক একশো বছর পর, প্রথম জন্মশতবার্ষিকীতে সত্যজিৎ রায়ের ‘তিনকন্যা’ চলচ্চিত্র আত্মপ্রকাশ করল। ‘পোস্টমাস্টার’, ‘সমাপ্তি’ এবং ‘মণিহারা’— এই তিনটি গল্প চলচ্চিত্রটির প্রাণভোমরা। ১৯৬১ সালের ৫ মে প্রথম বাংলার প্রেক্ষাগৃহে পুনর্জীবন পেলেন রবি ঠাকুর। বলা ভালো, চলচ্চিত্রের এক জাদুকরের ম্যাজিক দণ্ডের স্পর্শে, নতুন রকম প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল রবীন্দ্রনাথের গল্পে। নারীকেন্দ্রিক এই ছবিগুলি দেখতে দেখতে মনে হয় দুজন চিত্রকর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই পরম যত্নে, বিচিত্র রঙের শেডে এই নারীচরিত্রগুলি এঁকেছেন। একজন ছবিয়ালের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন সত্যজিৎ রায়।

রবীন্দ্রনাথের একশো বছরের জন্মদিনে বৈশাখ মাসেই শুভমুক্তি ঘটেছিল ‘তিন কন্যা’র। সত্যজিতের লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরা, অ্যাকশনের দুনিয়ায় রবিঠাকুরের অক্ষর। রবীন্দ্রনাথ তখন যেন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নবকলেবরে দৃশ্যমান। সত্যজিতের ক্যামেরার ওপারে রবি ঠাকুরের যে চরিত্রগুলি মেকআপ এবং কস্টিউম নিয়ে দাঁড়ালো, তাঁরা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ম্যাজিক টাচ তাদের অন্যমাত্রা দিয়ে ফেলেছে। গল্পও নিজের লেখক নির্দিষ্ট বক্তব্যের বাইরে নতুন কিছু বলতে শুরু করেছে। এইভাবেই হয়তো সিনেমায় বুনে দেওয়া হয় নতুন কোনো বয়ান। আজকের কথকতা ‘পোস্টমাস্টার’ গল্প এবং সিনেমার বক্তব্য নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের একশো বছরের জন্মদিনে বৈশাখ মাসেই শুভমুক্তি ঘটেছিল ‘তিন কন্যা’র। সত্যজিতের লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরা, অ্যাকশনের দুনিয়ায় রবিঠাকুরের অক্ষর। রবীন্দ্রনাথ তখন যেন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নবকলেবরে দৃশ্যমান। সত্যজিতের ক্যামেরার ওপারে রবি ঠাকুরের যে চরিত্রগুলি মেকআপ এবং কস্টিউম নিয়ে দাঁড়ালো, তাঁরা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ম্যাজিক টাচ তাদের অন্যমাত্রা দিয়ে ফেলেছে। গল্পও নিজের লেখক নির্দিষ্ট বক্তব্যের বাইরে নতুন কিছু বলতে শুরু করেছে। এইভাবেই হয়তো সিনেমায় বুনে দেওয়া হয় নতুন কোনো বয়ান। আজকের কথকতা ‘পোস্টমাস্টার’ গল্প এবং সিনেমার বক্তব্য নিয়ে।

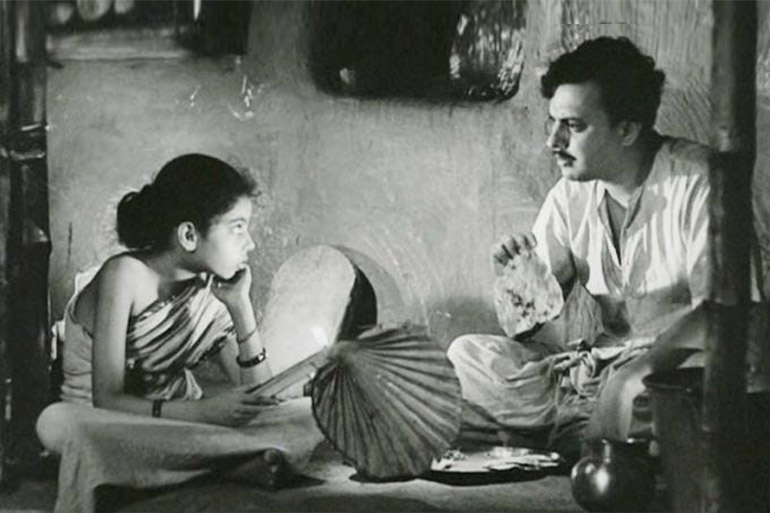

১২৯৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯০১ সাল। রবীন্দ্রনাথ তখন জমিদারির কাজে বেশ ব্যস্ত। এইসময় ছোটোগল্প লেখা শুরু করেছেন। এই সংরূপ বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নতুন। ছোটো সুখ, ছোটো ব্যথা, সহজ সরল কিছু আবেগ ঘিরে তৈরি করছেন শব্দের প্রাচীর আর বাংলা সাহিত্য চিনে নিচ্ছে লেখার নতুন এক ধরন। পোস্টমাস্টার লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের সাজাদপুরে। জমিদারের গাম্ভীর্য নিয়ে শুধু নয়, কবির মনটি নিয়েও তিনি অবাধে মিশছেন প্রজাদের সঙ্গে। মনের ক্যামেরায় তুলে রাখছেন এই সাধারণ, নিস্তরঙ্গ জীবন। কলমের জাদুস্পর্শে তাদের অমর করবেন বলে। ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল গল্পটি। পোস্টমাস্টার আর রতনের এই আশ্চর্য সম্পর্ক কোনো জটিলতা ছাড়াই অনন্য। পরে এই রতনই হবে সত্যজিতের সিনেমার তিনকন্যার এক কন্যা। উলাপুর গ্রামটিকে প্রায় হুবহুই দেখাবেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। চারিদিকের সবুজের মধ্যে একটা অন্ধকার ছায়া রয়েছে সিনেমায়। মনে হয়, উলাপুর গ্রামের নিঃসঙ্গ পোস্টমাস্টারের ডিপ্রেশনের প্রতীকে ওই আঁধার এসেছে। নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অনিল চ্যাটার্জি আর রতন হয়েছিলেন চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পের ভাষাকে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন সত্যজিৎ রায়। রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিতের এই যুগলবন্দি বেশ আকর্ষক। রবীন্দ্রনাথ গল্পের শুরুতে লিখেছেন, “প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। --আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে।”

সিনেমার প্রথম দৃশ্য একটি ভাঙাচোরা বাড়ির সামনের সাইনবোর্ড দিয়ে। সেখানে ইংরেজিতে লেখা ‘Post office’ বাংলায় ‘ডাকঘর’! পোস্টমাস্টার কাজ বুঝে নিচ্ছেন। আগের পোস্টমাস্টার বয়সে প্রবীণ। বলছেন, ‘এখন তো আপনারই রাজত্ব।’ হাঁক পাড়ছেন, ‘রতন, রত্নাআআ!’ সিনেমায় পোস্টমাস্টারের ম্লান হাসি গল্পের পরিভাষাকে দৃশ্যরূপ দিয়ে চলেছে। একা ঘরে ক্যালেন্ডারের পুরোনো পাতা ছিঁড়ে বর্তমানের বাস্তবতাকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তুললেন সত্যজিতের পোস্টমাস্টার। বাক্স খুলে পরিবারের ছবি দেওয়ালে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শক বুঝে যাবেন, একমাত্র পুরুষ সদস্য হওয়ার জন্যই এই গণ্ডগ্রামে জীবিকা উপেক্ষা করা যায়নি। কিছু বই আঁকড়ে যত্ন করে রেখে দেওয়ার মধ্যে তাঁর সাহিত্যপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট। তবে সাহিত্যচর্চা তেমন হবে না। কারণ রবি ঠাকুরের গল্পে স্পষ্ট বলা আছে— ‘--কখনো সখনো দুটো একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব সমেত সমস্ত গাছগুলো কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয় এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।’ সিনেমায় এই উপলব্ধিটি দেখানো হয়েছে বেশ অন্যরকম ভঙ্গিতে। বোঝানোর কাজটি করে দিয়েছে একটি ভাঙা চেয়ার। চেয়ারটি নির্জন গ্রামে একটি সামান্য উঁচু পদের প্রতীক। স্বস্তি বলতে ওইটুকুই। কিন্তু গণ্ড গ্রামের পোস্টমাস্টারের ভাগ্যে সেই সুখও সহ্য হল না। তাই চেয়ার ভেঙে মাটির কাছাকাছি হতেই হল। সিনেমার পোস্টমাস্টারের অভিব্যক্তি দেখার মতো। চেয়ার ফেলে দেওয়া, ঘরে এসে বইগুলি সরিয়ে নেওয়া এবং রতন নামের মেয়েটিকে ভরসা না করে চাবি সরিয়ে রাখার ভঙ্গিগুলি নিষ্ফল ক্রোধের মতো দর্শকের মনে আছড়ে পড়ে। রতন ‘পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা’। পোস্টমাস্টারদের খেয়াল রাখা, ফাইফরমাশ খাটা তার কাজ। রবীন্দ্রনাথ গল্পে জানিয়ে রেখেছিলেন, ‘বয়স বারো তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।’ বিবাহের উল্লেখ না করলেও চলত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রতনের মনে পোস্টমাস্টারের প্রতি আসন্ন বিশেষ অনুভূতি বোঝাতে এই উল্লেখের প্রয়োজন ছিল। সিনেমায় পোস্টমাস্টারের লেখাপড়া জানা, গান জানা বোনের উল্লেখ রয়েছে। গল্পে ছিল দিদি। সত্যজিৎ হয়তো রতনের সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত দেবেন বলে বোনের প্রসঙ্গ এনেছেন। পোস্টমাস্টারের বোন গান করে, লেখাপড়া জানে শুনে রতনের গান শুরু করে সিনেমায়। তার ঠিক আগে নিজের বোনের প্রসঙ্গে পোস্টমাস্টার বলেছে, ‘ও কি তোর মতো?’ রতনের গান শুনে ঘুম ভাঙে তার। একটু বিস্ময় এবং অনেকটা অনুকম্পায় রতনের প্রতি মনোযোগী হয় পোস্টমাস্টার। মনোযোগ? নাকি নির্বান্ধব পুরীতে সময় কাটানোর অছিলা? রতন কিন্তু ময়লা শাড়ি ছেড়ে নতুন শাড়ি, গানের সুর, বাংলা অক্ষরে নিজেকে সাজানো শুরু করেছিল। গল্পের রতন দ্বারে বসে পোস্টমাস্টারের ডাকের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। এক ডাকেই ঘরে আসত না। বলত, ‘কী গা বাবু , কেন ডাকছ।’ পোস্টমাস্টারকে বলত, অনেক কাজ! চুলো ধরানো, হেঁশেলের কাজ! এইটুকু ব্যস্ততার ভান রতনের মনোযোগ পাওয়ার ইচ্ছেটাকে আড়াল করতে পারে না। সিনেমার রতন শুরুতে অনেক বেশি বাধ্য। খেয়াল করার মতো, রতনের আশেপাশে সত্যজিৎ একটি কুকুরকে দেখিয়েছেন। বশ্যতার প্রতীক হিসেবেই মনে হয়। সিনেমার রতন জল তুলে আনে, পোস্টমাস্টারের দিকে চেয়ে থাকে, পোস্টমাস্টারের অসুখের সময় অবলীলায় কুইনাইন চিবিয়ে খায়। গল্পের রতন ঘরোয়া গল্প করে। মা, বাবা, ভাইয়ের কথা! বর্ষার দিনে ডোবার ধারে মিছিমিছি মাছ ধরার কথা! গল্পের রতন আর পোস্টমাস্টার একসঙ্গে বাসি রুটি আর বাসি ব্যঞ্জন খেয়েছে গল্প করতে করতে। পোস্টমাস্টার মনের কথাও বলেছে। এমনিই বলেছে। কিন্তু রতনের মনে সেই প্রতিটি কথা, প্রতিটি মুহূর্ত স্বপ্ন তৈরি করেছে। পোস্টমাস্টার সে স্বপ্নের খবর রাখেনি। মেয়েদের মনের এইসব তুচ্ছ স্বপ্নের খবর কেই বা রাখত? যখন গ্রামের সৌন্দর্য পোস্টমাস্টারের মনকে ভাবুক করে তুলত, নিজের কারোর জন্য ব্যাকুল হত পোস্টমাস্টারের মন— তখন ‘ দীর্ঘনিঃশ্বাস’ ফেলে গল্পের পোস্টমাস্টার ডাকতেন, ‘রতন’। এই দীর্ঘনিঃশ্বাস স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় রতন এই গণ্ডগ্রামে তার নির্ভরতা হতে পারে, পরিবারের অংশ কোনোভাবেই নয়। সিনেমায় এক বিশেপাগল আছে। দৃশ্যটি খুব চমক নিয়ে আসে। গ্রাম্য পাগলের ভাবভঙ্গিতে পোস্টমাস্টার ভয় পায়। রতনের তখন বরাভয় মূর্তি। তবে এই পাগলটি হ্যাট পরে সিনেমায় সাহেবি কেতায় এসে ভয় দেখায়। গল্পে এই ভয়টার অন্যরকম উল্লেখ ছিল শুরুতে— ‘নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টঅফিস স্থাপন করাইয়াছে।’ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত পোস্ট অফিসে এসে এত হেনস্থা পোস্টমাস্টারের। সেই আতঙ্ক খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে সাহেব সাজা পাগলটির মধ্য দিয়ে দৃশ্যায়িত করেছেন সত্যজিৎ রায় — এমনটাই মনে হয়। গল্পে সরাসরি রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ‘কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।’ সিনেমায় কালোয়াতি গানের আসরে পোস্টমাস্টারের উদ্গত হাসি সেই গল্পের মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

সিনেমার প্রথম দৃশ্য একটি ভাঙাচোরা বাড়ির সামনের সাইনবোর্ড দিয়ে। সেখানে ইংরেজিতে লেখা ‘Post office’ বাংলায় ‘ডাকঘর’! পোস্টমাস্টার কাজ বুঝে নিচ্ছেন। আগের পোস্টমাস্টার বয়সে প্রবীণ। বলছেন, ‘এখন তো আপনারই রাজত্ব।’ হাঁক পাড়ছেন, ‘রতন, রত্নাআআ!’ সিনেমায় পোস্টমাস্টারের ম্লান হাসি গল্পের পরিভাষাকে দৃশ্যরূপ দিয়ে চলেছে। একা ঘরে ক্যালেন্ডারের পুরোনো পাতা ছিঁড়ে বর্তমানের বাস্তবতাকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তুললেন সত্যজিতের পোস্টমাস্টার। বাক্স খুলে পরিবারের ছবি দেওয়ালে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শক বুঝে যাবেন, একমাত্র পুরুষ সদস্য হওয়ার জন্যই এই গণ্ডগ্রামে জীবিকা উপেক্ষা করা যায়নি। কিছু বই আঁকড়ে যত্ন করে রেখে দেওয়ার মধ্যে তাঁর সাহিত্যপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট। তবে সাহিত্যচর্চা তেমন হবে না। কারণ রবি ঠাকুরের গল্পে স্পষ্ট বলা আছে— ‘--কখনো সখনো দুটো একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব সমেত সমস্ত গাছগুলো কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয় এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।’ সিনেমায় এই উপলব্ধিটি দেখানো হয়েছে বেশ অন্যরকম ভঙ্গিতে। বোঝানোর কাজটি করে দিয়েছে একটি ভাঙা চেয়ার। চেয়ারটি নির্জন গ্রামে একটি সামান্য উঁচু পদের প্রতীক। স্বস্তি বলতে ওইটুকুই। কিন্তু গণ্ড গ্রামের পোস্টমাস্টারের ভাগ্যে সেই সুখও সহ্য হল না। তাই চেয়ার ভেঙে মাটির কাছাকাছি হতেই হল। সিনেমার পোস্টমাস্টারের অভিব্যক্তি দেখার মতো। চেয়ার ফেলে দেওয়া, ঘরে এসে বইগুলি সরিয়ে নেওয়া এবং রতন নামের মেয়েটিকে ভরসা না করে চাবি সরিয়ে রাখার ভঙ্গিগুলি নিষ্ফল ক্রোধের মতো দর্শকের মনে আছড়ে পড়ে। রতন ‘পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা’। পোস্টমাস্টারদের খেয়াল রাখা, ফাইফরমাশ খাটা তার কাজ। রবীন্দ্রনাথ গল্পে জানিয়ে রেখেছিলেন, ‘বয়স বারো তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।’ বিবাহের উল্লেখ না করলেও চলত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রতনের মনে পোস্টমাস্টারের প্রতি আসন্ন বিশেষ অনুভূতি বোঝাতে এই উল্লেখের প্রয়োজন ছিল। সিনেমায় পোস্টমাস্টারের লেখাপড়া জানা, গান জানা বোনের উল্লেখ রয়েছে। গল্পে ছিল দিদি। সত্যজিৎ হয়তো রতনের সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত দেবেন বলে বোনের প্রসঙ্গ এনেছেন। পোস্টমাস্টারের বোন গান করে, লেখাপড়া জানে শুনে রতনের গান শুরু করে সিনেমায়। তার ঠিক আগে নিজের বোনের প্রসঙ্গে পোস্টমাস্টার বলেছে, ‘ও কি তোর মতো?’ রতনের গান শুনে ঘুম ভাঙে তার। একটু বিস্ময় এবং অনেকটা অনুকম্পায় রতনের প্রতি মনোযোগী হয় পোস্টমাস্টার। মনোযোগ? নাকি নির্বান্ধব পুরীতে সময় কাটানোর অছিলা? রতন কিন্তু ময়লা শাড়ি ছেড়ে নতুন শাড়ি, গানের সুর, বাংলা অক্ষরে নিজেকে সাজানো শুরু করেছিল। গল্পের রতন দ্বারে বসে পোস্টমাস্টারের ডাকের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। এক ডাকেই ঘরে আসত না। বলত, ‘কী গা বাবু , কেন ডাকছ।’ পোস্টমাস্টারকে বলত, অনেক কাজ! চুলো ধরানো, হেঁশেলের কাজ! এইটুকু ব্যস্ততার ভান রতনের মনোযোগ পাওয়ার ইচ্ছেটাকে আড়াল করতে পারে না। সিনেমার রতন শুরুতে অনেক বেশি বাধ্য। খেয়াল করার মতো, রতনের আশেপাশে সত্যজিৎ একটি কুকুরকে দেখিয়েছেন। বশ্যতার প্রতীক হিসেবেই মনে হয়। সিনেমার রতন জল তুলে আনে, পোস্টমাস্টারের দিকে চেয়ে থাকে, পোস্টমাস্টারের অসুখের সময় অবলীলায় কুইনাইন চিবিয়ে খায়। গল্পের রতন ঘরোয়া গল্প করে। মা, বাবা, ভাইয়ের কথা! বর্ষার দিনে ডোবার ধারে মিছিমিছি মাছ ধরার কথা! গল্পের রতন আর পোস্টমাস্টার একসঙ্গে বাসি রুটি আর বাসি ব্যঞ্জন খেয়েছে গল্প করতে করতে। পোস্টমাস্টার মনের কথাও বলেছে। এমনিই বলেছে। কিন্তু রতনের মনে সেই প্রতিটি কথা, প্রতিটি মুহূর্ত স্বপ্ন তৈরি করেছে। পোস্টমাস্টার সে স্বপ্নের খবর রাখেনি। মেয়েদের মনের এইসব তুচ্ছ স্বপ্নের খবর কেই বা রাখত? যখন গ্রামের সৌন্দর্য পোস্টমাস্টারের মনকে ভাবুক করে তুলত, নিজের কারোর জন্য ব্যাকুল হত পোস্টমাস্টারের মন— তখন ‘ দীর্ঘনিঃশ্বাস’ ফেলে গল্পের পোস্টমাস্টার ডাকতেন, ‘রতন’। এই দীর্ঘনিঃশ্বাস স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় রতন এই গণ্ডগ্রামে তার নির্ভরতা হতে পারে, পরিবারের অংশ কোনোভাবেই নয়। সিনেমায় এক বিশেপাগল আছে। দৃশ্যটি খুব চমক নিয়ে আসে। গ্রাম্য পাগলের ভাবভঙ্গিতে পোস্টমাস্টার ভয় পায়। রতনের তখন বরাভয় মূর্তি। তবে এই পাগলটি হ্যাট পরে সিনেমায় সাহেবি কেতায় এসে ভয় দেখায়। গল্পে এই ভয়টার অন্যরকম উল্লেখ ছিল শুরুতে— ‘নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টঅফিস স্থাপন করাইয়াছে।’ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত পোস্ট অফিসে এসে এত হেনস্থা পোস্টমাস্টারের। সেই আতঙ্ক খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে সাহেব সাজা পাগলটির মধ্য দিয়ে দৃশ্যায়িত করেছেন সত্যজিৎ রায় — এমনটাই মনে হয়। গল্পে সরাসরি রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ‘কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।’ সিনেমায় কালোয়াতি গানের আসরে পোস্টমাস্টারের উদ্গত হাসি সেই গল্পের মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

গল্পে রতনের লেখাপড়া যুক্ত অক্ষর উত্তীর্ণ হয়। সিনেমার শেষে নতুন পোস্টমাস্টারকে নন্দ তথা আমাদের গল্পের পোস্টমাস্টার জানায়, রতনের যুক্তাক্ষর শেখা হয়নি। সিনেমার এই উক্তি বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ একলা থাকাই মেয়েটির ভবিতব্য, যুক্ত থাকা নয়। সত্যজিতের ইঙ্গিত ধরতে পারা যায়। পোস্টমাস্টার চলে যেতেই চেয়েছিল। তাই চলে যাওয়ার মুহূর্ত আসে। ঠিক এই জায়গা থেকে ভঙ্গি বদলে যায় গল্প ও সিনেমার রতনের। গল্পের রতন শুরুতে যতটা ব্যক্তিত্ব দেখিয়েছে, গল্পের শেষে ততটাই ভেঙে পড়ে। প্রগলভ হয়। বলে, ‘দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?’ পোস্টমাস্টার তাকে প্রত্যাখ্যান করে,বলে, ‘সে কী করে হবে?’ এরপর যখন নতুন পোস্টমাস্টারের কথা আসে, রতন কেঁদে বলে, ‘না, না , তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।’ পোস্টমাস্টারের দিতে চাওয়া অর্থ গল্পের রতন অনেক বিনয় করে প্রত্যাখ্যান করে। পোস্টমাস্টারের পা জড়িয়ে বলে, ‘দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।’ এই বলে গল্পের রতন একদৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। গল্পের পোস্টমাস্টার করুণায় টইটম্বুর হয়ে একবার ভাবে, ‘ফিরিয়া যাই।’ কিন্তু নৌকার পালে বাতাস লাগে, হৃদয়ে তত্ত্ব জাগে, ‘জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।’ ওদিকে গল্পের রতন মিথ্যা আশায় নতুন কোনো ভ্রান্তি খোঁজে।

গল্পে রতনের লেখাপড়া যুক্ত অক্ষর উত্তীর্ণ হয়। সিনেমার শেষে নতুন পোস্টমাস্টারকে নন্দ তথা আমাদের গল্পের পোস্টমাস্টার জানায়, রতনের যুক্তাক্ষর শেখা হয়নি। সিনেমার এই উক্তি বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ একলা থাকাই মেয়েটির ভবিতব্য, যুক্ত থাকা নয়। সত্যজিতের ইঙ্গিত ধরতে পারা যায়। পোস্টমাস্টার চলে যেতেই চেয়েছিল। তাই চলে যাওয়ার মুহূর্ত আসে। ঠিক এই জায়গা থেকে ভঙ্গি বদলে যায় গল্প ও সিনেমার রতনের। গল্পের রতন শুরুতে যতটা ব্যক্তিত্ব দেখিয়েছে, গল্পের শেষে ততটাই ভেঙে পড়ে। প্রগলভ হয়। বলে, ‘দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?’ পোস্টমাস্টার তাকে প্রত্যাখ্যান করে,বলে, ‘সে কী করে হবে?’ এরপর যখন নতুন পোস্টমাস্টারের কথা আসে, রতন কেঁদে বলে, ‘না, না , তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।’ পোস্টমাস্টারের দিতে চাওয়া অর্থ গল্পের রতন অনেক বিনয় করে প্রত্যাখ্যান করে। পোস্টমাস্টারের পা জড়িয়ে বলে, ‘দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।’ এই বলে গল্পের রতন একদৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। গল্পের পোস্টমাস্টার করুণায় টইটম্বুর হয়ে একবার ভাবে, ‘ফিরিয়া যাই।’ কিন্তু নৌকার পালে বাতাস লাগে, হৃদয়ে তত্ত্ব জাগে, ‘জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।’ ওদিকে গল্পের রতন মিথ্যা আশায় নতুন কোনো ভ্রান্তি খোঁজে।

.jpg) সিনেমার রতন কিন্তু একেবারে অন্যরকম। সিনেমার শুরুতে সে নিজেকে যতটা ধরা দিয়েছে, শেষে ঠিক ততটাই অধরা। পোস্টমাস্টার চলে যাবে, এই খবরটা তাকে নীরব করে দেয়। হয়তো পরিণত নারী হয়ে ওঠে বারো বছরের অনুরক্ত মেয়েটি। সিনেমার পোস্টমাস্টার চকচকে টাকা হাতে রতনকে খোঁজে। বোঝে না, রতন অমূল্য! শেষ দৃশ্যে গ্রামের পথে হেঁটে যায় পোস্টমাস্টার। চোখ খুঁজতে থাকে সেই মেয়েটিকে, যার ভরসায় এই নির্জন জীবন অল্প হলেও রঙিন হয়েছিল। অথচ, মেয়েটি আর সহজলভ্য নয়। অর্থ দিয়ে তো নয়ই। জলভরাট বালতি নিয়ে রতন দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। কঠিন, কঠোর! কোমলতা যা ছিল, কান্নার পথে হারিয়ে গেছে। সিনেমার পোস্টমাস্টার বিস্মিত, বিহ্বল হয়। কিন্তু রতনকে আবার ডাক পাঠানোর সব সাহস অর্জন করতে পারে না। দুজনের পথ আলাদা হয়। এইখানে সত্যজিতের রতন অনেক বলিষ্ঠ, দৃপ্ত হয়ে ওঠে। এখানেই সিনেমায় গল্পকথনের পরিভাষা বদলে যায়।

সিনেমার রতন কিন্তু একেবারে অন্যরকম। সিনেমার শুরুতে সে নিজেকে যতটা ধরা দিয়েছে, শেষে ঠিক ততটাই অধরা। পোস্টমাস্টার চলে যাবে, এই খবরটা তাকে নীরব করে দেয়। হয়তো পরিণত নারী হয়ে ওঠে বারো বছরের অনুরক্ত মেয়েটি। সিনেমার পোস্টমাস্টার চকচকে টাকা হাতে রতনকে খোঁজে। বোঝে না, রতন অমূল্য! শেষ দৃশ্যে গ্রামের পথে হেঁটে যায় পোস্টমাস্টার। চোখ খুঁজতে থাকে সেই মেয়েটিকে, যার ভরসায় এই নির্জন জীবন অল্প হলেও রঙিন হয়েছিল। অথচ, মেয়েটি আর সহজলভ্য নয়। অর্থ দিয়ে তো নয়ই। জলভরাট বালতি নিয়ে রতন দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। কঠিন, কঠোর! কোমলতা যা ছিল, কান্নার পথে হারিয়ে গেছে। সিনেমার পোস্টমাস্টার বিস্মিত, বিহ্বল হয়। কিন্তু রতনকে আবার ডাক পাঠানোর সব সাহস অর্জন করতে পারে না। দুজনের পথ আলাদা হয়। এইখানে সত্যজিতের রতন অনেক বলিষ্ঠ, দৃপ্ত হয়ে ওঠে। এখানেই সিনেমায় গল্পকথনের পরিভাষা বদলে যায়।

‘পোস্টমাস্টার’ গল্প এবং সিনেমা আজকের দনে দুটিই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। চিঠির পাতা, ডাকঘর, ডাকহরকরা, গ্রামের নির্জন জীবন, একটি অনুচ্চারিত সম্পর্ক এবং শহুরে উচ্চমন্যতার প্রতিকূলে নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবন— আশ্চর্য নস্টালজিয়া তৈরি করে মনে। রবি ঠাকুরের রতন অনায়াসে সত্যজিতের তিনকন্যার এক কন্যা হয়ে ওঠে। তার উপর ১৯৬১-তে ভর করেছিল একরকম আধুনিক দৃপ্ত ভঙ্গি। আজকের পাঠক ও দর্শকের কাছেও চরিত্রটি নতুনরকমভাবে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা রাখবে। মনস্তত্ত্ব কথা বলবে। দেখার চোখ চাই।

‘পোস্টমাস্টার’ গল্প এবং সিনেমা আজকের দনে দুটিই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। চিঠির পাতা, ডাকঘর, ডাকহরকরা, গ্রামের নির্জন জীবন, একটি অনুচ্চারিত সম্পর্ক এবং শহুরে উচ্চমন্যতার প্রতিকূলে নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবন— আশ্চর্য নস্টালজিয়া তৈরি করে মনে। রবি ঠাকুরের রতন অনায়াসে সত্যজিতের তিনকন্যার এক কন্যা হয়ে ওঠে। তার উপর ১৯৬১-তে ভর করেছিল একরকম আধুনিক দৃপ্ত ভঙ্গি। আজকের পাঠক ও দর্শকের কাছেও চরিত্রটি নতুনরকমভাবে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা রাখবে। মনস্তত্ত্ব কথা বলবে। দেখার চোখ চাই।