শিলাইদহের চরে পাখি মারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ

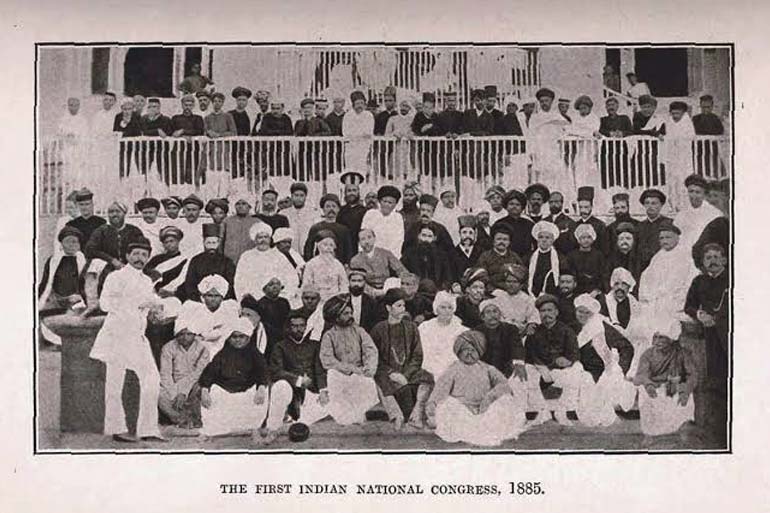

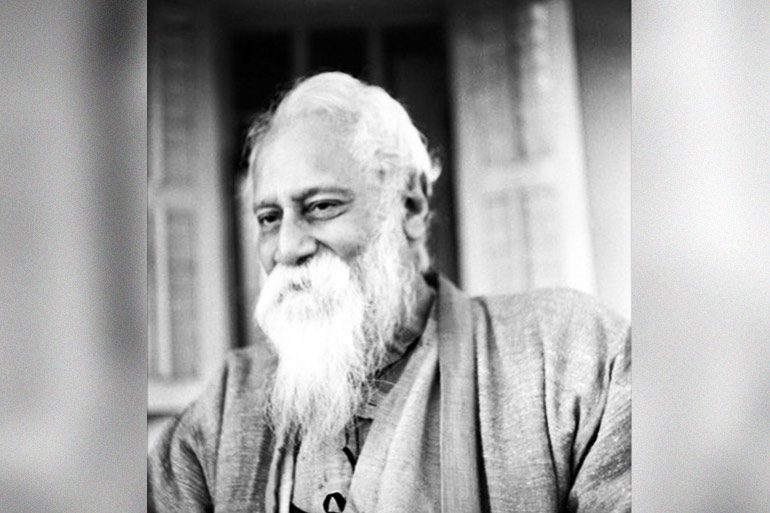

বাঙালির জীবনের মস্ত এক বিপ্লবের নাম রবীন্দ্রনাথ— একথা বললে অনেকেই হয়তো একমত হবেন না। কিন্তু একথা অনেকাংশেই সত্যি। উনিশ বিশ শতকে অনেক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত তিনি অগ্রদূতের মতো নিয়েছিলেন। সমাজ পরে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। সেই সময় কলকাতা শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে। দূর দূরের শহর থেকে অনেকে এসেছেন। তারকনাথ পালিতের বাড়িতে নেতাদের ডিনার পার্টি হচ্ছে। পরস্পরকে সাধুবাদ দেওয়া ছাড়া আর সেরকম কোনো কর্মকাণ্ড রবি ঠাকুরের চোখে পড়েনি। তাঁর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ইংরেজি ধরনের এই ডিনার পার্টিতে চার মূর্তিমান বাঙালি দস্তুরে ধুতি ও চাদর পরে হাজির হয়েছিলেন। এরপর যখন নেতাদের বিনোদনের জন্য গান গাওয়ার প্রস্তাব এল, তখন রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, “এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি—/---আমায় বোলো না গাইতে বোলো না।” এরপর? এরপর স্তব্ধতা নেমে এসেছিল কংগ্রেস অধিবেশনে।

এমন কাণ্ড কারখানা রবীন্দ্রনাথ অনেক করেছেন। স্মৃতির রোদের কণা ঝলমল করছে শিলাইদহতেও। পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির মস্ত জমিদারি দেখতে গিয়ে প্রজাদের সঙ্গে এক আশ্চর্যসুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয় রবীন্দ্রনাথের। অন্য জমিদারদের মতো প্রজাদের থেকে দূরে থাকতেন না রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গল্পের পাতায় পাতায় যে সহজ সরল মানুষদের খুঁজে পাওয়া যায়, অনেকেই ছিলেন রবি ঠাকুরের প্রজা। প্রজাবৎসল জমিদার তাঁদের সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন। ‘পুণ্যাহ’ ছিল বছরের প্রথম যে দিন জমিদারি কাছারিতে খাজনা জমা দেওয়া হয়, সেই দিন। শিলাইদহে পূণ্যাহের সময় তিনদিন ধরে উৎসব চলত। জমিদারের সিংহাসনের সামনে জাত অনুসারে আলাদা আলাদা আসনে প্রজারা বসতেন। পুরোহিত তাদের কপালে ছুঁইয়ে দিতেন মঙ্গল চিহ্ন। প্রজারা নজরানা দিতেন আর জমিদার ফুল, শোলার মালা দিয়ে প্রজাদের সঙ্গে ভাববিনিময় করতেন। তিনদিন ধরে চলত প্রজাদের খাওয়ানো, উৎসব, যাত্রা। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন পূণ্যাহের আসন পাতার মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি বর্ণ, সামাজিক অবস্থান হিসেবে আলাদা আলাদা বর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এই দেখে পূণ্যাহের আসরে প্রবেশই করলেন না। সকলে বিচলিত, প্রায় বিদ্রোহ লেগে যায়। কিন্তু জমিদার রবীন্দ্রনাথের একটাই দাবি— সকলের আসন এক হতে হবে। অনেক কাণ্ডের পর একটা বড়ো জাজিমে সকলে একরকম ভাবে বসলেন। জয় হল জমিদারের আধুনিক মনের। ঠাকুরবাড়ির জমিদারিতে তিনি নতুন আমল নিয়ে এসেছিলেন।

আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথ, প্ল্যানচেট এবং ‘শমীর পৃথিবী’

রবীন্দ্রনাথ চোখের সামনে প্রাণীহত্যা সহ্য করতে পারতেন না। ছোটোবেলায় একবার বাবার সঙ্গে হিমালয়ে যাওয়ার আগে শান্তিনিকেতন এসেছিলেন। সেখানে মহর্ষির পরিচালক হরিশ মালি তাঁকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের থেকে মাইল দুয়েক দূরে চিফ সাহেবের বাগানবাড়িতে শিকারে গিয়ে প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন কিশোর রবি। হঠাৎ হরিশ মালির একটি খরগোশ শিকারের দৃশ্য তাঁর মনে আঘাত দেয়। শিকার ভীতি তৈরি হয়। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভয় ভাঙানোর জন্য বাঘ শিকার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই শিকারও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বদল ঘটাতে পারেনি। শিলাইদহের চরে পাখি মারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথকেও পাখি শিকারের জন্য যথেষ্ট বাধা দিতেন রবীন্দ্রনাথ।

রকমারি খেয়াল খুশিও ছিল তাঁর। রথীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণে লিখেছেন পাটকিলে রঙের বুড়ো ঘোড়া আর পালকি গাড়ির কথা। বিকেল হলে বুড়ো ঘোড়ার গাড়িতে করে দিব্যি রওনা হতেন বালিগঞ্জে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। বুড়ো ঘোড়া সময় নিলেও তাকে পরিত্যাগ করার কথা ভাবেননি রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গের সময়, রবীন্দ্রনাথ খুব মেতেছেন সভা সমিতি নিয়ে। এদিকে নাটোরের মহারাজার কন্যার বিয়ে। যেতেই হবে। সব সামলে দেরি করে পৌঁছলেন রবীন্দ্রনাথ। মহারাজা বলেছিলেন, “কবি আমার কন্যাদায়। কোথায় আপনি সকাল সকাল আসবেন, তা না, আপনি দেরিতে এলেন!” রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন, “আমারও মাতৃদায়, দু-জায়গায় সভা করে আসতে হল।” দেশকে মা ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ।

সারাজীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ড, দার্শনিক কথার টুকরো ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কে টুকরো কথাও অত সহজ নয়। সৈয়দ মুজতবা আলির শান্তিনিকেতন স্মৃতিচারণে এক মজার ঘটনা রয়েছে। তাঁদের আমলে শান্তিনিকেতন আশ্রমের এক মারাঠি ছাত্র ছিলেন। নাম ছিল ভাণ্ডারে। শালবীথির একপ্রান্তে লাইব্রেরি ছিল আর অন্যপ্রান্তে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন দেহলি বাড়িতে। কালো জোব্বা, মাথায় টুপি পরে রবীন্দ্রনাথ ঘর থেকে বেরিয়েছেন। কিশোর বয়সের ভাণ্ডারে তখন সদ্য কয়েকমিনিট হল আশ্রমে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে জোর করে তাঁকে একটা কিছু দিয়ে হাসিমুখে ফিরে এলেন। প্রণাম টণাম কিছুই করলেন না। সকলে ঘিরে ধরল ভাণ্ডারেকে। রবীন্দ্রনাথের হাতে সে কী গুঁজে দিয়ে এল, সেটা তো জানতে হবে! ভাণ্ডারে বলল, “ক্যা গুরুদেব গুরুদেব করতা হৈ। হম্ উসকো এক অঠন্নী দিয়া।” পরে জানা গেল ভাণ্ডারের ঠাকুমা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী দরবেশ দেখলে তাকে দান করতে। সকলের অনেক বলাতেও সে বিশ্বাস করল না, দরবেশকে নয়, রবীন্দ্রনাথকেই তিনি আধুলি দান করেছেন। এরপর ভাণ্ডারের আশ্রমজীবন গড়িয়েছে নিজের মতো। ভাণ্ডারের দুষ্টুমিতে ছাত্র শিক্ষক সকলে অতিষ্ট।

.jpg) জগদানন্দবাবুর মতো দুঁদে শিক্ষকও রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাণ্ডারের নামে নালিশ করলেন। বিশ্বজয়ী রবীন্দ্রনাথ তখন যেন ছাত্রের কাছে স্নেহময় শিক্ষক। মজা করে বললেন, “যখন প্রথম এলি তখন কী রকম ভালো ছেলে ছিলি? মনে নেই তুই দান খয়রাত পর্যন্ত করতিস। আমাকে পর্যন্ত তুই একটা পুরো আধুলি দিয়েছিলিস। আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল গেল কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয়নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি?”

জগদানন্দবাবুর মতো দুঁদে শিক্ষকও রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাণ্ডারের নামে নালিশ করলেন। বিশ্বজয়ী রবীন্দ্রনাথ তখন যেন ছাত্রের কাছে স্নেহময় শিক্ষক। মজা করে বললেন, “যখন প্রথম এলি তখন কী রকম ভালো ছেলে ছিলি? মনে নেই তুই দান খয়রাত পর্যন্ত করতিস। আমাকে পর্যন্ত তুই একটা পুরো আধুলি দিয়েছিলিস। আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল গেল কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয়নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি?”

রবীন্দ্রজীবন দূর থেকে দেখে বারবার বিস্ময়ে হতবাক হই। একটি মানুষ তাঁর কত আলো। কত রং! টুকরো কথায় মন ভরে না। যেন হালকা তুলির ছোঁয়ায় আবছা অবয়ব। রবি ঠাকুরের গল্প চলতে থাকুক মনে মনে। তাঁকে জানার কোনো শেষ নেই।

সহায়ক গ্রন্থঃ

রবীন্দ্রস্মৃতি, বিশ্বনাথ দে (সম্পাদক)