রবীন্দ্রনাথের গান শুধু আকাশ আর অন্ধকারের নয়, মাটির এবং হট্টগোলেরও

ডিসেম্বর শেষ হয় হয় এমন এক সন্ধ্যায় আমি মুণ্ডেশ্বরীর পার ধরে চলেছি, চারিদিক নির্জন, শরীরে কোনো গরম জামা নেই, কোথাও কোনো স্পষ্ট আলো নেই। নদীর পার ধরে সারি সারি গাছের ঝাঁক। বিকেলেই এসেছে অপ্রত্যাশিত বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ। আমার সঙ্গে আছে সাইকেল। চালাচ্ছি আর তখন ধীরে ধীরে কী এক সুর বাজছে ভিতরে — “আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/ পরাণ সখা বন্ধু হে আমার”। এ যে প্রকৃতি পর্যায়ের গান, অথচ ঝড় তো নেই। তবে? ঝড় তো ছিলই। সে শুধু আমারই কাছে। পরে ভেবে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার বলতে যা বোঝায় সেদিন তা আমি করেছি। এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আস্বাদ নানাভাবেই নিয়েছি, তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি, তর্ক করেছি কেন আধুনিক কবিদের সঠিক অর্থে ধরতে পারেননি তিনি - তা নিয়ে। কিন্তু আকস্মিকতায় এমন সপ্রাণ রবীন্দ্রনাথকে সেদিন প্রথম দেখি। এবং তারপর থেকেই ভিতরে ভিতরে অস্থিরতা তৈরি হয় যে রবীন্দ্রনাথকে আসলে আমি জানি না। কিছুই বুঝিনি। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথের গান আমার দিনরাত্রির সঙ্গী।

অথচ গীতবিতানের পাতা পাখার হাওয়ায় খুলে যায়, সেখানে প্রজাপতি এসে বসে, সেখানে রোদ্দুরের ছিটে লাগে। তবুও কেমন ফিকে লাগে। অসম্পূর্ণ। একটা ফ্যাকাসে গীতবিতান সুরে সুরে ভরে উঠুক, এক একটা গান জীবন্ত হয়ে আমার সামনে দাঁড়াক — এক জীবনে এর চেয়ে আন্তরিক চাওয়া এক বাঙালি তরুণের কাছে আর কীই হতে পারে! সেই কোন ছোটোবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ মাথায় ঢুকছেন, কানে ঢুকছেন। বাঙালি শিশু মাত্রেই তাই — কোনো না কোনো সূত্রে রবীন্দ্রনাথ থাকেন সব সময়ই। অথচ আমরা ধরতে পারছি না। তিনি ধরা দিয়ে বসে আছেন, তবুও আমরা পারছি না। বাইশ বছরে প্রথম ভেবেছি, আসলে আমি রবীন্দ্রনাথকে চিনি না। এখানেই বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যে অনেক ঝগড়া করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের কথাতেই বেশি করে মূল্য আরোপের পক্ষপাতী। এমনকি তাঁর ‘তিথিডোর’ উপন্যাসের নায়ক তার প্রেমিকাকে ‘গীতবিতান' উপহার দিয়ে বলেছে — “রবীন্দ্রনাথের গান তো শুধু কান দিয়ে শোনবার নয়, মন দিয়ে পড়বারও।” নিশ্চয়ই তা মন দিয়ে পড়বার। সারাদিনব্যাপী রবীন্দ্রনাথের গান শুনলেও ক্লান্ত হওয়া মুশকিল। কিন্তু গানকে পড়ার সময় কী তা হবে? শুধু বুদ্ধদেব বসু নয়, আরো অনেককেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় যদিও। .jpg) এর যথোচিত উত্তর রবীন্দ্রনাথের কথাতেই মেলে। প্রাথমিকভাবে ১৮৮১-তে ‘সংগীত ও ভাব’ নামক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ গানের কথার উপর সুর নয়, বরং সুরের উপর কথাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বললেও, ১৯১২-য় লেখা ‘গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ’-এ তিনি বলেছেন, “গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। ...বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ।” এই তাঁর শেষ মত। যদিও রবীন্দ্রনাথের লিরিকের কাব্যগুণ চমকপ্রদ - ইঙ্গিতময়তায়, রূপকে, ছবিতে, নাটকীয় পরিস্থিতির উপস্থাপনে। তবু সেই কাব্যগুণের পূর্ণতা সুরে। যেমনটা বিষ্ণু দে তাঁর ‘গান’ নামক কবিতায় মালতী ঘোষালের গলায় ‘এ পরবাসে রবে কে’ শুনে বলে উঠেছিলেন — “রবীন্দ্রনাথের গান হ’য়ে গেল দেশ সারাদেশ/ বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।” কিংবা “গানের বাস্তবে মাঝে-মাঝে এরকম ঘটে,/ মনে পড়ে একবার কয়েকটি পড়া শোনা কথা/ দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত গলার একাত্মীকরণে/ কী দরদী ঢেউ তুলেছিল এক সভাঘরে সভ্যভব্য মনে,/ গায়কের দুই চোখ অন্তরঙ্গ, সমগ্র চেতনা শুধু গানে/ কথার গলার বৃষ্টিতে বিদ্যুতে সুরে একাকার”।

এর যথোচিত উত্তর রবীন্দ্রনাথের কথাতেই মেলে। প্রাথমিকভাবে ১৮৮১-তে ‘সংগীত ও ভাব’ নামক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ গানের কথার উপর সুর নয়, বরং সুরের উপর কথাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বললেও, ১৯১২-য় লেখা ‘গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ’-এ তিনি বলেছেন, “গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। ...বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ।” এই তাঁর শেষ মত। যদিও রবীন্দ্রনাথের লিরিকের কাব্যগুণ চমকপ্রদ - ইঙ্গিতময়তায়, রূপকে, ছবিতে, নাটকীয় পরিস্থিতির উপস্থাপনে। তবু সেই কাব্যগুণের পূর্ণতা সুরে। যেমনটা বিষ্ণু দে তাঁর ‘গান’ নামক কবিতায় মালতী ঘোষালের গলায় ‘এ পরবাসে রবে কে’ শুনে বলে উঠেছিলেন — “রবীন্দ্রনাথের গান হ’য়ে গেল দেশ সারাদেশ/ বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।” কিংবা “গানের বাস্তবে মাঝে-মাঝে এরকম ঘটে,/ মনে পড়ে একবার কয়েকটি পড়া শোনা কথা/ দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত গলার একাত্মীকরণে/ কী দরদী ঢেউ তুলেছিল এক সভাঘরে সভ্যভব্য মনে,/ গায়কের দুই চোখ অন্তরঙ্গ, সমগ্র চেতনা শুধু গানে/ কথার গলার বৃষ্টিতে বিদ্যুতে সুরে একাকার”।

কিন্তু এ তো শুধুই অন্তরা-মুখরা-সঞ্চারী-আভগের ব্যাকরণ নয়, সুর-তাল-লয়ের গণিত নয়। বরং ভাবের গভীরতায় স্পন্দিত। সেখানে কথা এবং উচ্চারণ অবশ্য মান্য। যেমন শুধু এই উচ্চারণের স্বকীয় বিশেষত্বে দেবব্রত বিশ্বাস আমার প্রাণের কাছের মানুষ। এমনটা নিশ্চয়ই অনেকেরই।

গীতবিতানের জগৎ পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক এবং নাটকের গান মিলিয়ে বিচিত্র এবং ব্যাপ্ত। প্রেম বা পূজা পর্যায়ে মানুষের ভিতর মহলের ব্যথার উৎসার কবির গানে (এজন্যও রবীন্দ্রনাথের গান এককালে ত্যাজ্য ছিল শিক্ষিত সমাজে, এবং অনেক গানই বেশ্যা সঙ্গীত, বাইজি সংগীত ইত্যাদি সংকলনভুক্ত হয়েছিল)। তেমনি প্রকৃতি পর্যায়ে প্রকৃতির নানা রূপের কথাই আছে, নানা ভাব-আবহ। স্বদেশ পর্যায়ের গান বীর রসের - সেখানে জনগণমন বা আমরা সবাই রাজা গণতান্ত্রিক বোধকেই জাগিয়ে দেয়, দেশকে চিনে নিয়ে জাতীয়তাবাদের ঊর্দ্ধে ওঠার অঙ্গীকার এই সব গানে (‘গীতবিতানে’র তৃতীয় খণ্ডে ‘জাতীয় সংগীত’ অংশও এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য)। আবার নাটকের গানে অদ্ভুত চটুলতাও লক্ষণীয়, যেমন — “অভয় দাও তো বলি আমার/ wish কী- / একটি ছটাক সোডার জলে/ পাকী তিন পোয়া হুইস্কি” এ সব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথের গান শুধু আকাশ আর অন্ধকারের নয়, তা মাটির এবং হট্টগোলেরও। কথা ও সুরের মিশ্রণে ইন্দ্রজাল তৈরি করে তাঁর গান।

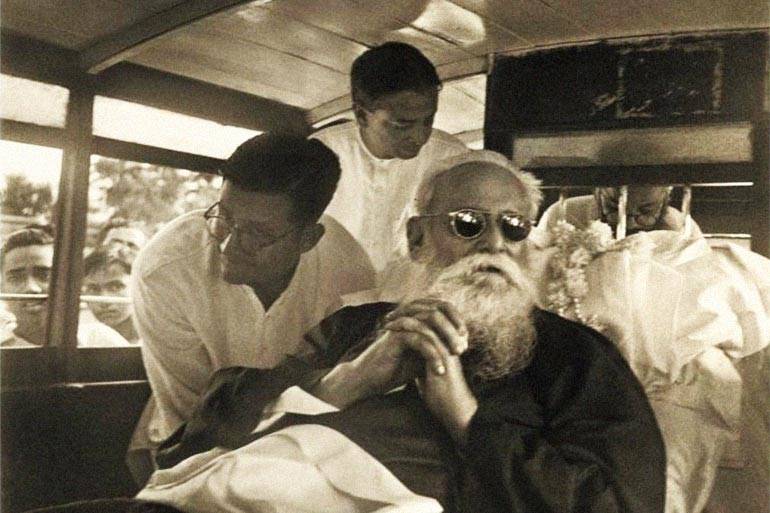

রবীন্দ্রনাথের নিজের গলায় গান

নানা সময়েই রবীন্দ্রগানের গায়কিতে একঝাঁক করে নতুন কণ্ঠ এসেছে। সকলেই নিজস্ব মনন, বোধ অনুযায়ী গীতবিতানে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করেছেন। যেখানেই বাংলা ভাষা সেখানেই রবীন্দ্রনাথের গান। ত্রিপুরা থেকে আসাম, বাংলাদেশ, এ বাংলা তো আছেই বিদেশেও রবীন্দ্রগানের চর্চা চলছে এবং তা নিয়ে উঠে আসছেন নানা শিল্পীরা। কোনো কোনো গান কারো কারো গলায় মধু হয়ে ঝরে, কখনও তা নাও হতে পারে। আবার তথাকথিত নামী শিল্পী না হয়েও হয়তো কোনো গান কারো গলায়, ব্যক্তিগত পরিসরে, মনে গেঁথে যায় - এ অভিজ্ঞতা বোধহয় সকলেরই আছে। তাছাড়া শুধু রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরাই বা কেন, বাংলায় বোধহয় এমন সংগীত শিল্পী নেই যারা রবীন্দ্রনাথের গান না গেয়েছেন। তাঁর গান কথার জাদুতে সুরের মায়ায় এমন সহজভাবে মনে আসে যে গান না শিখলেও তা চেতনে-অবচেতনে গাওয়া হয়ে যায়। কোনো আয়াস লাগে না।

রবীন্দ্রগান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কালেই চলেছে, আজও চলছে। তবে আজ বাদ্যযন্ত্রের অত্যধিক উগ্র ব্যবহারে কোথাও কোথাও ভাব নষ্ট হচ্ছে। আর রবীন্দ্রগান নিয়ে আজকাল সরস্বতী ও লক্ষ্মী এক ছাদের নিচে ঘর করছে, এ বড়ো সুখের কথা নয়।

তবে চিরকালই রবীন্দ্রনাথের গানের বাজারমূল্য ছিল, কোনো শিল্পী বাজারের জন্য শিল্প বেচেছে, কোনো শিল্পী শিল্পীত্বের অভিমানে বাজারকে আমল দেয়নি। কোনটা শিল্পী বাছবেন এ তাঁর নিজস্বতা। তবে আজও যে আমরা দেবব্রত, সুচিত্রা, কণিকা, নীলিমা সেন, ঋতু গুহ, পূর্বা দাম বা মোহন সিং শুনছি, এতে কি নতুন শিল্পীদের খামতি প্রমাণ করে না! তবে আশার কথা বাংলাদেশের অদিতি মহসিন বা মিতা হক, কিংবা ত্রিপুরার তিথি দেববর্মণ এঁরা আছেন। রবীন্দ্রনাথের গান থামার নয়, যুগে যুগে পুরুষতন্ত্রের বুকে এ আঘাত করেছে, করবে। মনে পড়ছে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কথা — “এখনও-যে হাড়পাকা পুরুষেরা রবীন্দ্রসংগীতকে ‘ন্যাকা’ তথা ‘মেয়েলি’ জ্ঞান করেন, সইতে পারেন না তার সংবৃতি ও বিততি-র, রুদ্ধ ও মুক্ত আশংসা-র যৌগঅভিঘাত, তার কারণও ওই।” এভাবেই প্রাণে জাগুক রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান থেকে জীবন্ত গান উঠে আসুক এক একটা। এ রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ঘর পূর্ণ হয়ে যাক কানায় কানায় রবীন্দ্রগানে।

ঋণঃ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের গান : ব্যক্তিগত প্রতিবেদন।