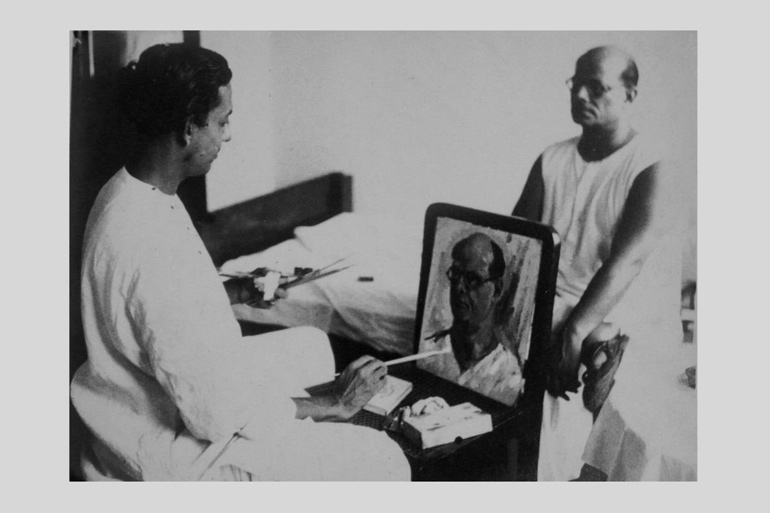

বিখ্যাত মানুষদের সামনে বসিয়ে তাক লাগানো প্রতিকৃতি আঁকতেন এই ‘মাস্টারমশাই’

প্রতিকৃতি অঙ্কনে মগ্ন

কিছুদিন আগেই গেল পয়লা বৈশাখ, হোয়াটসঅ্যাপে ‘শুভা নাভাবর্শা’ পাঠানোর দিন। তবে বাংলা ক্যালেন্ডারে আজ কত তারিখ, এ প্রশ্ন করলে অধিকাংশ বাঙালিকেই মাথা চুলকাতে দেখা যাবে। নিজের পরিচয় তথা শিকড়ের প্রতি এই যে অবহেলা এবং অসচেতনতা, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। তার ইতিহাস-চেতনাতেও স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে এই অবজ্ঞার প্রভাব স্পষ্ট। ১৮৮০ সালে ‘বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, বাঙালির অতীত থাকলেও ‘ইতিহাস’ নেই, অর্থাৎ পাশ্চাত্যে যে অর্থে ভাষা ও হেতু-পরম্পরার এক বিশেষ রীতি মেনে ইতিহাসলেখা হয়, সেই বৃত্তান্তটি বাঙালির নেই। বঙ্কিম আরো লিখছেন, “যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস” এবং কিছু আইকনদের ‘জীবনচরিতমাত্র’। এর বাইরেও যে বহুধাবিস্তৃত ক্ষেত্র, সেখানে আমাদের চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। সেই ভুলে যাওয়া বা ভুলিয়ে দেওয়া অধ্যায়েরই একজন, চিত্রশিল্পী কিশোরী রায়।

তিনি যখন দশম শ্রেণিতে পাঠরত, তখন স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একবার প্রধান অতিথি হয়ে আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ড. ডব্লিউ এস আর্কুহার্ট। অনুষ্ঠান চলাকালীন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর একটি পেনসিল স্কেচ করে ফেলেন ছোট্ট কিশোরী। সেই ছবি দেখে মুগ্ধ আর্কুহার্ট সাহেব অনুষ্ঠানের মধ্যেই জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং তাঁর এই অসাধারণ দক্ষতা যাতে পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে সেই ব্যবস্থাও করেন। তাঁরই সহযোগিতায় এবং নিজের প্রতিভার জোরে তিনি সুযোগ পান গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টে (অধুনা গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এন্ড ক্র্যাফট) ভর্তি হওয়ার। সেই শুরু, এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)

জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)

কিশোরী রায়ের জন্ম ১৯১১ সালের পয়লা মে তাঁর মামারবাড়ি হাওড়ার বলুহাটিতে। মাত্র ৬-৭ বছর বয়সেই তাঁর মধ্যে অঙ্কন প্রতিভার উন্মেষ ঘটে, মামাবাড়ির দেওয়ালে ওই বয়সেই কাঠকয়লা দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন নানা দেবদেবীর নিখুঁত অবয়ব। এরপর মা-বাবার সাথে হাওড়ার সালকিয়ার এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় ওই অঞ্চলের প্রাচীনতম স্কুল, সালকিয়া এ. এস. হাইস্কুলে। পড়াশোনার সাথেই তাল মিলিয়ে আপন খেয়ালে চলতে থাকে ছবি আঁকার নিয়মিত চর্চা, হয়তো তিনি বুঝেছিলেন ওই তুলি-কলমের জগতেই রয়েছে তাঁর আত্মার মুক্তি।

স্কুলে শিক্ষার পাট শেষ করে ১৯৩১ সালে ভর্তি হন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। তখন কলেজের অধ্যক্ষ পদে আসীন রয়েছেন বিখ্যাত শিল্পী মুকুল দে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তরুণ কিশোরী। তাঁর সহায়তায় তিনি পেয়ে গেলেন এক সরকারি বৃত্তি। এই বৃত্তির মর্যাদারক্ষা এবং নিজের দক্ষতা প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে সচেষ্ট হলেন তিনি। ছ’বছরের এই ছাত্রজীবনে একাধিক পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করে ১৯৩৭ সালে প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমা সহ শেষ করলেন ললিতকলার (ফাইন আর্টস) প্রথাগত শিক্ষা। ওই বছরেই সর্বভারতীয় এক চিত্র প্রদর্শনী তথা প্রতিযোগিতায় ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং-এর জন্য লাভ করলেন রৌপ্যপদক। তারপর ছাত্রজীবন শেষ করে আরম্ভ হল শিল্পী-জীবনের সংগ্রাম।

উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে চারুকলার শিক্ষকতার মাধ্যমে শুরু করেন কর্মজীবন। পরবর্তীতে কলকাতা হিন্দু স্কুল এবং দিল্লির সারদা উকিল স্কুল অফ আর্টেও কিছু বছর শিক্ষক এবং পরীক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এরমাঝেই সান্নিধ্যে আসেন প্রখ্যাত শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর, লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে ম্যুরাল পেইন্টিং করে সুধাংশুবাবু তখন প্রায় এক আন্তর্জাতিক নাম। কিশোরীর হাতের মুন্সিয়ানা দেখে তিনি তাঁকে উত্তর কলকাতার চিত্রা সিনেমা হলের ম্যুরাল পেইন্টিং-এর জন্য নিযুক্ত করেন। এছাড়াও পরে রক্সি, প্রাচী-র মতো সিনেমাহল এবং রামগড় রাজপ্রাসাদের ম্যুরালও করেছেন তিনি। শিল্পী-জীবনের এক বাঁক ঘোরানো মুহূর্তে তাঁর আলাপ হয় শিল্পাচার্য যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের (জে. পি. গাঙ্গুলি) সঙ্গে। আচার্য গাঙ্গুলি তাঁকে নিজের স্টুডিওয় কাজ করতে আহ্বান করেন, তরুণ এই শিল্পী সেই দিন থেকেই তাঁকে গুরু হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং তিনিই ছিলেন তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য ছাত্র। সার্কুলার রোডের বাড়িতে গুরু যামিনী প্রকাশকে সামনে বসিয়ে একদিন অনবদ্য একটি ক্রেয়ন স্কেচ করেন কিশোরী, স্বল্প রেখার নিখুঁত সেই চরিত্র চিত্রণের বলিষ্ঠতা সত্যিই আমাদের অবাক করে।

প্রতিকৃতি

প্রতিকৃতি

জল, তেল, ক্রেয়ন, চারকোল প্রভৃতি মাধ্যমে, প্রতিকৃতি থেকে শুরু করে স্টিল লাইফ বা ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং – সর্বত্রই তিনি কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। ১৯৪৫ সালে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে তাঁর বিখ্যাত তেলরঙের ছবি ‘এ পিপ্ ইনটু দা গ্লুমি ফিউচার’-এর জন্য পুরস্কৃত হন এবং পরে ছবিটি অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট লেডি রানু মুখার্জির ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়, এছাড়াও পুরস্কার স্বরূপ দ্বারভাঙার মহারাজা প্রদত্ত সোনার মেডেল লাভ করেন। কিশোরী রায় ছিলেন সেই মুহূর্তে কলকাতা শহরের সেরা প্রতিকৃতি আঁকিয়েদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মডেলকে সামনে বসিয়ে, অর্থাৎ লাইভ সিটিং-এ এরকম অসংখ্য শিল্পকীর্তি রয়েছে তাঁর, সেগুলির মধ্যে স্যার এন. এন. সরকার, প্রমথেশ বড়ুয়া, ললিতমোহন সেন, গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য, সরযূ দেবী, ঊষা খান, প্রমুখের পোর্ট্রেট উল্লেখযোগ্য।

১৯৫০ সালে একবার কুমায়ুন ঘুরতে গিয়ে শোনেন যে আমেরিকার প্রখ্যাত শিল্পী আর্ল হেনরি ব্রুশটার আলমোড়ার কালীমঠে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁর কাজের ভক্ত হওয়ায় প্রায় চার মাইল পাহাড়ি পথ পায়ে হেঁটে ব্রুশটারের কাছে পৌঁছান কিশোরী এবং নিজের পরিচয় দেন। সারাদিন সেখানেই কাটান এবং তাঁর কাছ থেকেই ক্যানভাস নিয়ে মাত্র কুড়ি মিনিট সময়ে আসাধারণ একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করে তাক লাগিয়ে দেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে গিয়ে প্রান্তিক আদিবাসীদের জীবনধারা শহরের জনমানসে তুলে ধরতে এঁকেছেন অসংখ্য স্কেচ। হিল স্টেশনগুলিতে থাকাকালীনও তাঁর যেসব কাজ আমরা পাই তাও যথেষ্ট উচ্চমানের। পাশ্চাত্য তেলরঙের অসাধারণ দক্ষতায় বাস্তবধর্মী এইসব ছবিগুলি নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় মাস্টার পেইন্টারদের কাজের সঙ্গে তুলনীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘গুরুপ্রসন্ন স্কলারশিপ’ প্রদান করে ইংল্যান্ডে গিয়ে এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য, তবে বাবার শারীরিক অসুস্থতার কারনে এই সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।

তাঁর আঁকা বিভিন্ন ছবি

তাঁর আঁকা বিভিন্ন ছবি

কিশোরীর জীবনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তাঁর শিক্ষকতার অধ্যায়, কিছু স্কুলে সাময়িকভাবে শিক্ষকতার পর ১৯৫১ সালে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এন্ড ক্র্যাফটে ফাইন আর্টসের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। যে কলেজে নিজে পড়েছেন সেই কলেজেই ফিরে গিয়ে অধ্যাপনার কাজেও নিজের দক্ষতা সমানভাবে প্রমাণ করেন, কলেজের বিভাগীয় প্রধানও হন। বর্তমানের বহু বিখ্যাত শিল্পীই ছিলেন সেইসময় তাঁর ছাত্রছাত্রী, সেই তালিকায় একটু চোখ বোলালে প্রথমেই যে নামগুলো উঠে আসে তাঁরা হলেন, গণেশ পাইন, যোগেন চৌধুরী, সুনীল দাস, গণেশ হালোই, শ্যামল দত্তরায়, অশেষ মিত্র, সেলিম মুন্সী, ঈশা মহম্মদ, শুভাপ্রসন্ন, বিমল ব্যানার্জি, শক্তি বর্মণ, অঞ্জু চৌধুরী, প্রমুখরা। শিল্পী শুভাপ্রসন্নের কথায়, কিশোরী রায়ের মতো প্রতিভাধর শিল্পী বিরল, যিনি শুধু ভালো শিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন শিল্পীদের ‘মাস্টারমশাই’-ও, এই নামেই ছাত্রমহলে খ্যাতি ছিল তাঁর।

ছাত্র তৈরির পাশাপাশি নিজের শিল্পচর্চার কাজও চলতে থাকে পুরোদমে। সেইসব শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন আমরা আজও দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তাঁর আঁকা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, লালা লাজপত রাই বা স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে, হাওড়া টাউন হলে টাঙানো নেতাজির প্রতিকৃতিতে অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরে থাকা তেলরঙে আঁকা হাওড়া ব্রিজের বিশালাকার নিখুঁত চিত্রায়নে। কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে নিয়মিত তাঁর চিত্র সেইসময় প্রদর্শিত হত। তাঁর আঁকা একটি প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে জয়পুরের মহারানি গায়ত্রী দেবী তাঁকে অনুরোধ করেন তিনি যদি তাঁর ছেলের একটি পোর্ট্রেট আঁকেন, এছাড়াও মার্কিন দূতাবাসের কনসাল জেনারেলের অনুরোধে তাঁর পুত্র-কন্যার প্রতিকৃতিও আঁকেন, দু’জনেই তাঁর কাজে যারপরনাই সন্তুষ্ট হন। এভাবেই একের পর এক এঁকে গেছেন অসাধারণ সমস্ত মাস্টারপিস।

তবে খুব বেশিদিন কাজ করার সুযোগ তিনি পাননি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘপ্রায় একবছর রোগভোগের পর ১৯৬৫ সালের ১৭-ই ডিসেম্বর মাত্র ৫৫ বছর বয়সে কলকাতার শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শেষ তিনমাস হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন সময়েও নিজের প্রাণের আবেগকে রুখতে না পেরে হাতের কাছে ডট পেন-পেনসিল যা পেয়েছেন তাই দিয়েই বেডের পাশের দেওয়ালে চালিয়ে গিয়েছেন আঁকার কাজ। অকৃতদার, সন্ন্যাসীসুলভ এই শিল্পী আজীবনই ছিলেন ভীষণভাবে আত্মপ্রচারবিমুখ, আর এখনকার মতো গণমাধ্যমের এত রমরমাও তখন ছিলনা, ফলে এই মাপের একজন শিল্পসাধক হয়েও আজও অচেনাই থেকে গিয়েছেন আমাদের কাছে। তাঁর অকালপ্রয়াণ ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক অপূরণীয় ক্ষতি। আরও কিছু বছর বেশি বাঁচলে হয়তো তাঁকে আমরা আজ অন্যভাবে চিনতাম, তবুও এই নাতিদীর্ঘ সময়েই সভ্যতার ক্যানভাসে যে অমোঘ আঁচড় তিনি রেখে গিয়েছেন তা সহজে হারাবার নয়।

কিশোরী রায়

কিশোরী রায়

গত ২০১১ সালে মহান এই শিল্পী শতবর্ষ পার করলেও তা পালন করার কথা কোনো মহলেই সেভাবে ভেবে দেখা হয়নি। তাঁর বিপুল সংখ্যক সৃষ্টি, ক্যানভাস, ছবি, স্কেচ সংরক্ষণ করাও ব্যক্তিগতভাবে সাধ্যাতীত, তবুও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার নীলমণি রায় যতদিন বেঁচে ছিলেন, এককভাবে তিনি প্রাণপণচেষ্টা করেছেন সেগুলির সংরক্ষণ এবং রেস্টোরেশান করার। বর্তমানে রেস্টোরেশানে অপারগ হয়ে পরিবারের তরফ থেকে অধিকাংশ ছবিই দিল্লি গ্যালারিতে দান করে দেওয়া হয়েছে। এতকিছুর পরে একটিই কথা ভাবার, বিস্মৃতির অতলে চলে যাওয়া এইসব ইতিহাসকে আমরা কিভাবে সংরক্ষণ করব? বিশ্বায়নের প্রচার সর্বস্ব এই দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে একবারও কি আমাদের মনে পড়বে না কিশোরী রায়ের মতো আত্মমগ্ন মহাপ্রাণদের নিরলস সাধনার কথা?