কবিতার আড়ালে লুকিয়ে বিদ্রোহী শিবরামকে আমরা কি ভুলেই গেলাম?

পাঠকের জন্য প্রথমেই সাজিয়ে দিই তিনটি উদ্ধৃতি। উৎসুক পাঠক ভাষার ধরন দেখে বুঝবেন, খুব হাল আমলে এইসব লাইনগুলি লিখিত হয়নি, কারণ আজ এই ভাষায় আর কবিতা লেখা হয় না। লেখার বিন্যাস বলছে এটা গত শতকের প্রথমার্ধের কবিতার ভাষা, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছাপ আছে। আসুন, আমরা এবার পড়ে নিই পঙক্তিগুলি ।

১. “হে আকাশ চির নিরুত্তর

শুনিয়াছ মানুষের কত আর্ত স্বর

কত না জিজ্ঞাসা

দাও নাই কিছুরো জবাব

নির্বিবাদে শুনে যাওয়া তোমার স্বভাব”

২. “মানুষ গাহিল যবে এ আদিম সাম –

সেইক্ষণে –

জন্ম নিল তার মনে

আদিম বিধাতা

শুনি নিজ গাথা

আপনাতে আপনি সে করিল প্রণাম”

৩. “আজ যে মানুষ

পথহারা হত দৃষ্টি নত গতিহীন---

পদে পদে করে দিকভুল

অসহায় অসম্পূর্ণ দীন

আপনারে জানিতে ব্যাকুল—

অকস্মাৎ অন্তর্হিত মৃত্যুর খর্পরে;

আজ হতে সহস্র বর্ষ পরে

আপনারে পেল সে উদ্দেশ”?

তথ্য বলছে, এই লেখাগুলির রচনাকাল ১৯২৫-১৯২৮, এর থেকে পাঠক অনুমান করতেই পারেন রবীন্দ্র সমকালীন কোনো কবিই বুঝি লিখেছেন এই সব লাইন। তাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটিয়ে বলি, হ্যাঁ ঠিকই – কিন্তু কবির নাম জানতে পারলে সবাই অন্তত একবার ফিক করে অথবা সোচ্চারে হেসে উঠবেন। কারণ, এই তিনটি কবিতাংশেরই লেখক শিবরাম চক্রবর্তী!

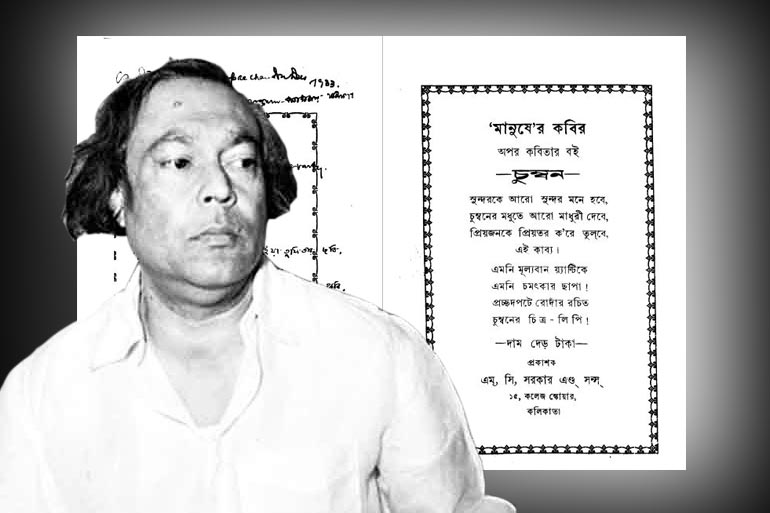

অবাক হচ্ছেন তো? হ্যাঁ, অবাক হওয়ার মতোই কারণ বাংলা সাহিত্যে শিবরাম ওরফে শিব্রাম একজনই আর তাঁর পরিচয় আমাদের কাছে একেবারেই আলাদা। কিন্তু সেই প্রধান পরিচয়ের আড়ালে এই বিচিত্র জীবনপথিকটির রয়েছে আরো নানা পরিচয়। একদিকে যেমন অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর যোগদান, জেলখাটা, বাউন্ডুলে জীবনযাপন অন্যদিকে কবিতা। প্রথম জীবনে তিনি রীতিমতোন কবিতা লিখতেন এবং সেইসব লেখা প্রকাশ হত ‘আত্মশক্তি’, ‘নবশক্তি’, ‘উত্তরা’ প্রমুখ পত্রিকায়। যে পঙক্তিগুলি দিয়ে এ লেখার মুখপাত তাও তাঁর প্রকাশিত কবিতার মধ্যে পড়ে শুধু নয়, এগুলি সঙ্কলিত হয়েছিল ‘মানুষ’ নামক একটি কাব্যগ্রন্থে যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে। প্রকাশ করেছিলেন কলকাতার সুবিখ্যাত এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রকাশনা সংস্থা, বিনিময় মূল্য ছিল দেড় টাকা। ওই একই প্রকাশনা থেকে তাঁর আরেকটি কাব্য সংকলন প্রকাশ পায়, যার নাম ছিল ‘চুম্বন’ ।

কিন্তু কবিতা কে না লেখে ? বাঙালি যুবক তাঁর প্রথম তারুণ্যের স্পর্শে এক আধ পঙক্তি কবিতা লেখেনি, এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর সেই সব কবিতার অনিবার্য উপজীব্য প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম অথবা স্বদেশপ্রেম — অন্তত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত এইটাই ছিল চেনা রেওয়াজ। কিন্তু যে কারণে আলাদা করে শিবরাম এর কবিতার কথা বলতে বসেছি ,তা হল তাঁর কবিতার ভাবনা বৃত্ত সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ এইসব লেখা তিনি যখন লিখছেন, তখন তাঁর বয়স বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে (তাঁর জন্মসাল ১৯০৩)। একটি লেখায় তিনি লিখছেন :

“ছায়াচ্ছন্ন নীড় বাঁধি একান্ত আবেশে

একটি প্রিয়ারে ভালবেসে

হায়, কোনোমতে

জীবন ধারণ মোর নহে”।

সচেতন পাঠক বুঝবেন যে সময়ে এই লাইনগুলি লিখিত হচ্ছে সেই সময়ের প্রচলিত স্রোতের পক্ষে এই ভাবনা নয়। লিরিক কবিতার প্রধান ঐশ্বর্য হচ্ছে ব্যক্তিগত নিরিখে জগতকে দেখা, এই লেখা তাঁর বিপরীত কথাই বলে, অর্থাৎ বৃহত্তর প্রেক্ষিতে নিজেকে মেলে ধরা ও দেখতে চাওয়া। পরের জীবনে যিনি স্রেফ রসিকতা করে জীবন কাটিয়ে দেবেন তাঁর এই উচ্চারণ আমাদের ভাবায় বই কি !

যারা তাঁর আত্মজীবনী ‘ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা’ পড়েছেন, তারা জানেন বালক বেলায় তাঁর জন্মশহর মালদহে তাঁর একটি বাল্য প্রেমিকাও ছিল যা তিনি নিজেই কবুল করে গেছেন। ফলে এই উচ্চারণ আমাদের কিছু ধাঁধায় ফেলে । পাশাপাশি আরও দেখি তিনি লিখছেন:

“এই দ্বন্দ্ব – এ মোর যৌবন

এ শুধু এনেছে ব্যথা বিষ-জ্বালা বহি

আনিয়াছে দুরন্ত কামনা

তারি সাথে বিশ্বের ভাবনা

দুদিকে এ করে আকর্ষণ

এরে আমি কেমনে যে সহি” –

আরও পড়ুন

আধুনিক বাংলা গান এত সমাজবিমুখ কেন?

এখানে ‘দুদিকে করে আকর্ষণ’ কথাটা খেয়াল করার মতো – বোঝা যায় সদ্য তরুণ কবি এক টানাপোড়েনে পড়েছেন – সেই টানা পোড়েনের ছবি আমরা পরে আরো খুঁজে পাব তাঁর লেখায়।

প্রসঙ্গত, এই উদ্ধৃত কবিতাংশের শিরোনাম হল ‘এই দ্বন্দ্ব’ ।

একালের এক কবি কবিতাকে দুটি প্রকারে ভাগের কথা বলেছিলেন একবার। ভিতরের দিকে মুখ করা কবি ও বাইরের দিকে মুখ করা কবি। আজকের এই নিরিখে শিবরাম মূলত দ্বিতীয় ধরণের লেখায় বিশ্বাসী , তার ছোঁয়া পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। সামাজিক একটা মাত্রায় তিনি নিজে সচেতন ভাবে ভিজিয়ে নেন তাঁর লেখাকে। তাঁর লেখার মূল উপজীব্য যেহেতু মানুষ এবং আরও বিশদে বললে সামাজিক মানুষ, তাই দেখি তিনি লিখছেন :

“পথে পথে ঘরে ঘরে তাই মোরে ফিরিছে ডাকিয়া

সবার প্রিয়ার মাঝে আমার সে প্রিয়া”

স্পষ্টত তাঁর পক্ষপাত সামাজিক মানুষের ভিড়ে , সেখানে যে মানুষকে তিনি দেখেন তাই উঠে আসে তাঁর কলমে। এই মানুষের প্রসঙ্গে তিনি এতদূর সমানুভূতি দেখাতে পারেন যে সোচ্চারে লিখতে পারেন :

“বিষ বাষ্পে বক্ষ ভরি, দেহ ঢাকি বারুদের ধূমে

মানুষ ভুলিয়া যায় মানুষের সে যে কী আত্মীয়

ভোলে সে মানুষ তাঁর প্রিয়”।

আজ প্রায় একশো বছরের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে শিবরামের কবিতা নিয়ে চর্চা করতে গেলে আরো দুটো কথা না বললে নয়। প্রথমে বলেছিলাম বটে, এই কবিতার ভাষা রবীন্দ্রনাথ ঘেঁষা কিন্তু ভাবনার দিক দিয়ে বা উচ্চারণের দিক দিয়ে হয়তো তাঁর কাছাকাছি উদাহরণ কাজী নজরুল ইসলাম, সম্ভবত একমাত্র কবি যিনি রবীন্দ্রনাথে অনুপ্রাণিত হলেও স্বতন্ত্র এক তেজিয়ান কাব্যভাষায় একটানা লিখে গেছেন। কথাটা উঠল এই কারণে যে নজরুল ইসলামকে জনপ্রিয় ও খ্যাত করে তুলেছিল যে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা তা প্রকাশ হয়েছিল ১৯২২-এ, আর তাঁর কাছাকাছি সময়ে শিবরাম চক্রবর্তীও লিখছেনঃ

“জীবনের পানপাত্র ভরি তিক্ত বিষ যে পান করিল

সে দরিদ্র মানুষের দল

অমৃতের তরে হায় ছিল না কো যাঁদের সন্ধান

মরণেরই লাগি যে মরিল

সহিল বঞ্চনা ব্যথা ক্ষুধা ক্ষোভ মৃত্যু অপমান

প্রবঞ্চিত জগন্মন্থন যজ্ঞ ভাগে

তারা কি পৃথিবী জুড়ে করিছে তেমনি কোলাহল

অন্ন মুষ্টি তরে?”

অথবা

“এ বিপুল শূন্যপথে বিধাতার পদচিহ্ন নাই

নাহিক সাক্ষাৎ

কানে পশে কোটি কোটি শ্রমিকের অলস মন্থর

শ্রান্ত পদপাত”

খেয়াল করার মতো বিষয়, এত বছর আগেও তিনি নিরীশ্বরবাদ কে যত্ন করে টেনে আনছেন কবিতায়, সরাসরি বিধাতা বা ধর্মের বিরুদ্ধে সাজিয়ে ধরছেন তাঁর লেখনী – লিখছেন : “মানুষ সৃজেছে ধর্ম, ধর্ম কভু সৃজেনি মানুষ”! কী অসম্ভব প্রাসঙ্গিক এই নিবিড় উচ্চারণ, আজ এত বছর পরেও।

অনেকে হয়তো জানেন, একটা সময় তিনি সাম্যবাদী ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যদিও কোনও দলের খাতায় নাম লেখাননি। কিন্তু নাটক লিখেছিলেন ‘ওরা যেদিন কথা বলবে’ বা অতি চমৎকার নিবন্ধ ‘মস্কো বনাম পন্ডিচেরি’ – সেই ভাবনার রেশও ধরা যায় তাঁর কবিতায় :

“হায় এ জগতে

সবাই রহিলে বন্দি মুক্তি মোর আসে কোন পথে

রহিলে সবাই নিঃস্ব কোথা মোর ধন

আনন্দের কোথা প্রয়োজন?”

আজকাল আর এই ভাষায় কবিতা লেখা হয় না ঠিকই, কিন্তু কবিতার আড়ালে এই লুকিয়ে থাকা আরেক বিদ্রোহী শিবরামকে কি আমরা ভুলেই গেলাম ?