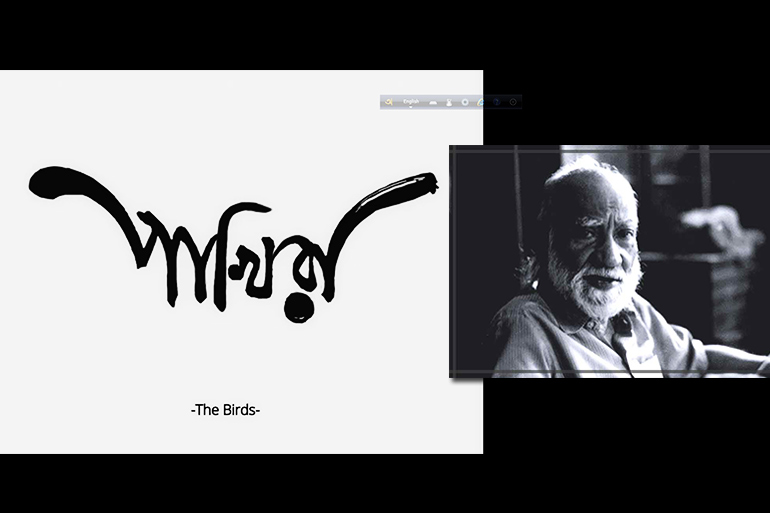

সময়ের ডাক শুনে ফিরে এলেন বাদল সরকার, ফিরলো তাঁর ‘পাখিরা’

রাস্তার উপর দিয়ে সাঁই সাঁই বেরিয়ে যাচ্ছে বাস, ট্যাক্সি, অগুনতি চাকা; চলে যাচ্ছে ধীর ট্রাম। রাস্তার প্রান্তে মাথা নত ঘোড়াগুলি ঘাস খাচ্ছে অথবা খাচ্ছে না। বিরাট খোলা মাঠ – ময়দান। সেখানেই কিছু একটা যেন ঘটছে। একটা জটলা। অ্যাটিং চলছে! কেউ কেউ অফিস ফেরতা ক্লান্ত, কেউ কেউ চা-বাদাম কাঁধে চলার পথে থমকেছেন, এমনকি যাঁরা নিছক হাওয়া খাচ্ছিলেন অথবা ভবঘুরে তাঁরাও ক্রমশ জটলার অংশ হয়ে উঠলেন।

পার্কে, রাস্তায়, রেল স্টেশনে, বাজারে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ‘থার্ড থিয়েটার’ নামে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন বাদল সরকার, এটি তারই একটি দৃশ্য। বাদলবাবু বলেছিলেন, ‘এ থিয়েটার একটি দৃষ্টিভঙ্গী, একটি দর্শন’। থার্ড থিয়েটার ও বাদল সরকারের সেই দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নির্মিত বিখ্যাত তথ্যচিত্র ‘পাখিরা – দ্য বার্ডস’, তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহে দেখানো হয় ৩ ডিসেম্বর, ২০২১-এ। ‘পাখিরা’ কলকাতা ও তার আশেপাশে অবাধ নাট্য আন্দোলনের এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য। তথ্যচিত্রটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে, সেলুলয়েডে। ছবিটির চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক ত্রয়ী শিবানন্দ মুখোপাধ্যায়, অসীম চৌধুরী ও দেবাশিস চক্রবর্তী। বাদলবাবুর স্বকণ্ঠে থার্ড থিয়েটার নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা ধরা আছে এই অমূল্য তথ্যচিত্রে। আছে তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত নাটকগুলির খন্ডাংশও। বাদল সরকার তো বটেই, তাঁর নাট্যদল ‘শতাব্দী’ এছাড়াও ‘পথসেনা’, ‘হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা’, ‘অগ্নিবীণা’ এই তথ্যচিত্রে অংশ নিয়েছে এবং সম্পাদনা, দৃশ্যায়ন, নেপথ্য সঙ্গীত ভাবনা সবটা নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ ‘পাখিরা’। তবে দীর্ঘদিনের অযত্নে ছবিটির নেগেটিভ পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে নাট্য ব্যক্তিত্ব দেবেশ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা ঘোষের সহযোগিতায় ছবিটি ডিজিটালি রেস্টোর করা সম্ভব হয়েছে। তাই…

আমরা যদি ধরে নিই, এই একঘেয়ে সময়েও কেউ কেউ বলছে, ‘ভালোবাসি… এই অন্ধকারেই চলো জোনাকিকে ডেকে নিয়ে আসি’। সেই জোনাকির নাম বাদল সরকার। এই তথ্যচিত্রে তিনি উদ্বাত্ত্ব ভাবে মনোলগ আউড়েছেন, “আমি নাগরিক। আমার চেতনার চোখে যত ছবি ভাসে, তার পনেরো আনা নগরচিত্র। আমি বিভক্ত, আমি অনুখণ্ডিত গুঁড়ো দিয়ে গাঁথা জটিল ঐক্যতান। আর অনুখণ্ডিত বলেই আমি কখনও সখনও বন্দি থিয়েটার থেকে মুখ ফিরিয়ে, রেল বাসের খেয়া পেরিয়ে ধুলো পায়ে হেঁটে পৌঁছে গিয়েছি নানা নাম, দূর দূর গ্রাম। অনেক চেনা, অনেক জানার অভিজ্ঞতা দিয়ে গেঁথেছি এক অন্য নাট্যকথন।”

পাখিরা-র দৃশ্য (১)

পাখিরা-র দৃশ্য (১)

থিয়েটারকে যাঁরা জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন, টিকিট কেটে হলে বসে নাটক না দেখলে তাঁদের অসুবিধায় পড়তে হয় একথা যেমন ঠিক আবার, এদের মধ্যেই অনেকে থাকেন যাঁরা থিয়েটারকে সুযোগ ও সুবিধাবাদের আখড়া বানাতে চেয়েছেন। তাঁরা ভুলে যান যে টিকিট ছাড়াই মঞ্চে, রাস্তায় নেমে অথবা ময়দানে দর্শকের সঙ্গে মিশে গিয়ে নাট্য পরিবেশনার নামই ‘থার্ড থিয়েটার’। তাই পুঁজিবাদী থিয়েটারওয়ালাদের গালে বিনম্র – অভিভাবকসুলভ সপাট চড় কষিয়ে এই তথ্যচিত্রে তিনি বলেছেন, “মানুষের ভাত-কাপড় যেমন ব্যবসার পণ্য, মানুষের শিল্পও তেমনই কেনাবেচার মাল, প্রতিযোগীতার শিকার। থিয়েটারে অনেক টাকা লাগে, এ কথা সত্যি নয়। টাকা লাগে মুখোশে, থিয়েটারে নয়। থিয়েটারের আসল দরকার মানুষ – অভিনয় শিল্পী আর দর্শক। দর্শকের অভাব নেই। যেখানে মানুষ সেখানেই দর্শক। তাদের এসে টিকিট কাটবার দরকার নেই, যদি থিয়েটার তাদের কাছে যায়। একবার এইসব কথা উপলব্ধি করলে, থিয়েটারের ঘটবে মুক্তি। তখন মুখোশ খোলার পালা শুরু হতে পারে। আসলে মুখোশ পরে থেকে থেকে মুখোশটাকে স্বভাব বলে ভুল করি আমরা। মুখোশটা এখন এঁটে বসে গেছে মুখে।”

পাখিরা-র দৃশ্য (২)

পাখিরা-র দৃশ্য (২)

দেখুন কেমন মিলে যাচ্ছে। এই ‘মুখোশ’ই তো আজকের ‘মাস্ক’! আজ তা আমাদের জীবনে এমন এঁটে বসেছে যে এর থেকে পরিত্রাণ নেই কারোর। “হাজার হাজার বছর ধরে শুধু পায়ে পায়ে হেঁটে চলা, সেই একই ইতিহাস; দারিদ্রের ইতিহাস, শোষণের – বঞ্চনার ইতিহাস। স্পার্টাকুস থেকে ভোমা দীর্ঘ সেই ইতিহাস।” বাদলবাবুর এই সংলাপ মনে করিয়ে দিচ্ছিল, ‘কলকাতা ৭১’। ‘ফিরে ফিরে যতবার কলকাতায় আসি, যতবার…মনে হয় কলকাতা বোধহয় একেবারে থেমে যাবে, আর চলবে না…তবু কলকাতা চলেই চলেছে। একেকটা বছরের ফারাক, আর দেখি কলকাতা আরও দুঃসহ, আরও যন্ত্রণাময়। মনে হয় নোংরা যেন আরও বীভৎস, দারিদ্র আরও বাড়ছে, হতাশা আরও মরিয়া। যতবার কলকাতার মুখোমুখি হই, মনে হয় এ এক নারকীয় শহর, কলকাতা। যার উত্থান নেই, যার শিয়রে হয়তো বা সমূহ সর্বনাশ...’ পদাতিক-এর মুখ চিরে এভাবেই বেরিয়ে এসেছিলেন মহীরুহ মৃণাল...মৃণাল সেন। এভাবেই সময়ের স্বরে মিলেমিশে আছেন তাঁরা।

পাখিরা-র একটি দৃশ্যে নাট্য-পরিবেশনার ফাঁকে ময়দান ভর্তি লোকজনের মধ্যে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন বাদল সরকার

পাখিরা-র একটি দৃশ্যে নাট্য-পরিবেশনার ফাঁকে ময়দান ভর্তি লোকজনের মধ্যে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন বাদল সরকার

পাখিরাতে বাদলবাবুর সংলাপ, অভিব্যক্তি বা আর্তি তা যেন এই সময়েরই, সেটা মাথায় রেখেই কি এতদিন পর তথ্যচিত্রটি পুনরুদ্ধার করা? দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের কথায় “লকডাউন চলাকালীন আমি হঠাৎ করেই এটা খুঁজে পাই। বাদলবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিসরে আমার যতটুকু পরিচয় ছিল সেখান থেকে মনে হয়েছিল, তাঁর কাজের যে দর্শন, সেটাই এই তথ্যচিত্রে খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। সেইজন্যে আমি চেয়েছিলাম, এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে এটা পৌছে যাওয়া দরকার, বাদলদা কী বলতে চেয়েছিলেন সেটার পরিষ্কার ধারণা তৈরি হওয়া দরকার। সেটাকে মাথায় রেখেই আমি ওঁদের (বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্র) সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং ওঁদেরকে বলি যে এটা যেভাবেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে।”

এভাবেই অর্থ সংগ্রহ করছেন বাদলবাবুর নাট্যকর্মীরা

এভাবেই অর্থ সংগ্রহ করছেন বাদলবাবুর নাট্যকর্মীরা

‘বিকল্প’ শব্দটার মধ্যেই একটা প্রতিস্পর্ধার গন্ধ পাওয়া যায় সেই সত্তরের দশক থেকেই বাদল সরকারের হাত ধরে ‘শতাব্দী’ নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে বাংলা নাটক প্রসেনিয়ামের গন্ডি অতিক্রম করে পাড়ি জমিয়েছিল নন-প্রসেনিয়ামের আঙিনায়। “একটা নাটক তৈরি হয় যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এবং এর যে বিভিন্ন ফরম্যাট – ফর্ম, তার মধ্যে বাদলদা যেটাকে ধরতে চেয়েছিলেন, সেটা যে এই সময়ে দাঁড়িয়েও কতটা আধুনিক, আমরা বাংলায় যারা থিয়েটার করি, তাদের মধ্যে অনেকেই পেরেছে আবার, অনেকেই পারেনি, শুধুমাত্র প্রসেনিয়ামের গন্ডির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখা, এর বাইরে বেরিয়ে গিয়ে যোগাযোগের ভিন্ন একটা পথ বা মাধ্যম খোঁজা, সেটা তো বাদল সরকার হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এটা কোথাও গিয়ে আমাদের জীবনের ‘এক্সটেনশন’। বাদল সরকারের দর্শনকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিৎ বলে মনে করি। আমি চাই এটা আমাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাক, বারবার ঘা মেরে মনে করাক যে, প্রসেনিয়ামই একমাত্র পথ নয়।” বলেন দেবেশবাবু।

একবার বাদলবাবুর কথা প্রসঙ্গে আমাদের মাস্টারমশাই, চলচিত্রবেত্তা-চিন্তক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, “বাদল সরকারকে আমরা আজ কীভাবে সমাদর করব? সারাজীবনে পঞ্চাশটিরও বেশি নাটক লিখেছেন বলে? নাকি নাট্যমঞ্চে ও খোলা চত্বরে সমান সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন বলে? অথবা ‘থার্ড থিয়েটার’ প্রকল্পের জনয়িতার নিরিখে? এই প্রশ্নসমূহের ক্রমান্বয়িক উত্তর দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আধুনিকদের পক্ষে যা নিত্য স্মর্তব্য, তা হল যে বাদল সরকারের স্থায়ী প্রণয়িনী হিসেবে আমৃত্যু তাঁকে মিথুনলগ্ন উপহার দিয়েছে সময়। জীবনানন্দের যে উপলব্ধি: ‘কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।’ উত্তর-রৈবিক বাংলা কাব্য প্রসঙ্গে তা বাদলবাবুর উপলব্ধিতেও প্রবেশ করে।”

অ্যাজিটপ্রপধর্মী পথ-নাটিকা থেকে বেশ কিছুটা আলাদা হয়ে বাদল সরকার এবং সফদর হাসমি পথে-অঙ্গনে বিকল্প থিয়েটারের নন্দনতত্ত্ব নির্মাণ করলেন। ‘মিছিল’ থেকে ‘মেশিন’, ‘ভোমা’ থেকে ‘আওরত’, ‘ভুল রাস্তা’ কিংবা ‘হাল্লা বোল’– কাতারে কাতারে মানুষ মঞ্চের বাইরে দাঁড়িয়েই থিয়েটারের মধ্যেই স্বাদ পায় মুক্তির, সাধ জন্মায় বদলে দেবার। উদ্বুদ্ধ হন গিরিশ কারনাড, মীরা নায়ারের মতো ব্যক্তিত্বরা। আর সেই জন্যই কার্জন পার্কে প্রবীর দত্ত থেকে দিল্লিতে সফদর হাসমি, আক্রমণের নিশানা হয়েছে পথনাটকই। পরিবর্তনের ঘোলা জলে আপনি চাইলেই দেখতে পারবেন এর পুনরাবর্তন।

পাখিরা-র দৃশ্য

পাখিরা-র দৃশ্য

বাদল সরকারের ‘পাখিরা’ সেইসব পরিযায়ী, সময়ের ডাকে যারা ফিরে ফিরে আসে। “শক্ত দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধা, কোমর বাঁধা, আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। মাথার উপর খাড়া, কণ্ঠনালীর কাছে উদ্যোত ছুরি। আমি বন্দি। আমি জন্মেছি মুক্ত, আমার অধিকার মুক্তিতে। আমি এখন বন্দি। নিজে বেছে নিয়েছি এই বন্দিত্ব।” তথ্যচিত্রের শুরুতেই বাদলবাবু এই কথাগুলো বলছিলেন আর আমি বুঝতে পারছিলাম এই বন্দিত্ব কীসের। টি এস এলিয়টের একটি কবিতার লাইন তর্জমা করেছিলেন বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ একজন চিন্তাবিদ-গবেষক-লেখক, বিনয় ঘোষ – ‘মানুষের জীবন ফুলবাগান নয়, প্রতারণা ও নৈরাজ্যের বিকট ভাগাড়’। জীবনের এই বন্দিত্ব থেকে বাদল সরকার উতরে গিয়েছিলেন আর চেয়েছিলেন হাত ধরতে, বাকিদেরও উদ্ধার করতে।