নীলদর্পণ ও এক পাদ্রীর কাহিনী

ফরিদ আহমেদ

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্ট নাটক ‘নীলদর্পণ’। এই নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে। প্রথম প্রকাশে লেখকের কোনো নাম ছিল না গ্রন্থটিতে। মলাটে লেখকের নাম না থাকলেও, এটি কে লিখেছেন সেটি জানতে কারোরই বাকি ছিল না সেই সময়।

১৮৩০ সালে চব্বিশ পরগনায় জন্ম দীনবন্ধু মিত্রের। দরিদ্র ঘরের সন্তান তিনি। নিজের চেষ্টায় দাঁড় করিয়েছিলেন নিজেকে। পিতৃদত্ত ‘গন্ধর্বনারায়ণ’ নাম বদল করে ‘দীনবন্ধু’ নাম গ্রহণ করেন। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার রেঁনেসার সময়ে যে সকল মহৎ সাহিত্যিক তাঁদের মেধা দিয়ে বাংলাকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ডাকবিভাগে কাজ করতেন দীনবন্ধু। নীলদর্পণ যখন ছাপা হয় তখন তিনি ঢাকা বিভাগের ইনেস্পেক্টিং পোস্টমাস্টার। সরকারি কাজে তাঁকে প্রায়শই ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে যেতে হত। যদিও বাংলায় নীল চাষের মূল জায়গা ছিল নদীয়া (কুষ্টিয়া তখন নদীয়ার অংশ ছিল) এবং যশোর জেলায়। তারপরেও, ঢাকা এবং ময়মনসিংহেও অনেক নীলকুঠি ছিল। সেগুলো চোখ এড়িয়ে যায়নি দীনবন্ধু মিত্রের। মেধাবী, কর্মঠ এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন -

দীনবন্ধুর যেরূপ কার্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙালি না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্বেই তিনি পোস্টমাস্টার জেনারেল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনারেল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারো কাহারো কাছে সহস্র দোষ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের যায় না! শ্বেতবর্ণ যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।

নীলদর্পণ নাটক বাংলার পেশাদার থিয়েটার গড়ার ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছিল। এই নাটক দিয়ে প্রভাবিত হয়েই গিরীশচন্দ্র ঘোষ কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার গঠন করেন এবং নীলদর্পণই প্রথম বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শিত হয়। এই নাটকের প্রদর্শনীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও উপস্থিত ছিলেন দর্শক হিসাবে। আবেগী এবং মেজাজী লোক ছিলেন তিনি। সাহেব-সুবোদের গ্রাহ্যের মধ্যেই নিতেন না। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য এক ইংরেজ অধ্যক্ষের সামনে টেবিলে পা তুলে দিয়ে কথাও বলেছিলেন একবার। কারণ, ওই অধ্যক্ষ বৃটিশ হবার গরিমায় ঈশ্বরচন্দ্রের সাথে একই আচরণ করেছিলেন। নাটকের মূল চরিত্র উডের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন শক্তিমান অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। নীল চাষীদের উপর তাঁর অত্যাচারের অভিনয় দেখে বিদ্যাসাগর এতই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে, পায়ের জুতো খুলে ছুঁড়ে মেরেছিলেন অর্ধেন্দুর গায়ে। তিনিও তাঁর অভিনয়ের পুরস্কার হিসাবে সেই জুতোকে তুলে নিয়েছিলেন স্মারক হিসাবে।

নীলদর্পণ প্রকাশের পরেই বাংলার বিখ্যাত সব সাহিত্যিকেরা এর পাশে এসে দাঁড়ান। শুধু এই নাটকের ক্ষেত্রেই নয়, নীল চাষের বিরুদ্ধে লেখালেখিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা সকলেই। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ। একটা মাত্র মহত্তম নাটক যে একটি বিদ্রোহের জন্য রসদ জোগাতে পারে, তা প্রমাণ করে দিয়েছিল নীলদর্পণ।

ঠাকুরপুরে একটা বাংলা স্কুল চলাতেন রেভারেন্ড জেমস লং। বহুভাষাবিদ ছিলেন তিনি। ছিলেন প্রাচ্য বিশারদ। বাংলা, সংস্কৃতি, ফার্সিসহ আরো অনেকগুলো প্রাচ্যদেশীয় ভাষা জানতেন তিনি। ১৮৬১ সালে দীনবন্ধুর কাছ থেকে নীল দর্পণের একটি কপি পান তিনি। পাদ্রি লং বাংলার গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারি এবং ইন্ডিগো কমিশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সেটন কারের নজরে আনেন। এর গুরুত্ব অনুভব করে সেটন কার কথা বলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর যে পি গ্রান্টের সাথে। নাটকটিতে কী লেখা আছে সেটি জানার জন্য ঘনিষ্ঠ কিছু লোকজনকে দেবার জন্য এর ইংরেজি অনুবাদ করা যায় কি না সে বিষয়ে আগ্রহ দেখান।

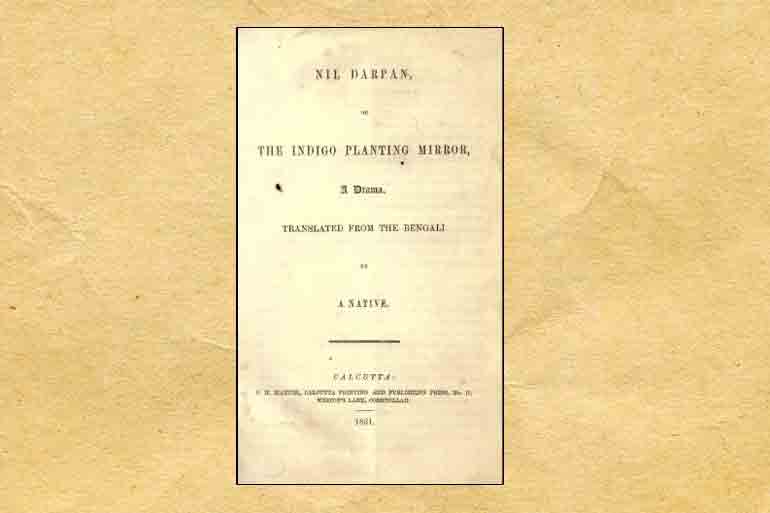

বিষয়টা পাদ্রি লং এর মাথায় গেঁথে যায়। তিনি নিজেই এর অনুবাদ করা শুরু করেন। কিন্তু কৃষকের চলতি গ্রাম্য ভাষা ছিল এই নাটকের প্রাণ। ফলে, এর অনুবাদে খুব একটা সুবিধা করতে পারেন না তিনি। তাই লং সাহেব শরণাপন্ন হলেন বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই বিশেষ দখল আছে, এমন একজন দেশি ব্যক্তির। সেই ব্যক্তি মাত্র এক রাতের মধ্যে নীল দর্পণের অনুবাদ করে দেন। পাদ্রি লং তখন এই পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন ক্যালকাটা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং এর স্বত্বাধিকারী ক্লিমেন্ট হেনরি ম্যানুয়েল এর কাছে। তিনশ টাকার বিনিময়ে পাঁচশ কপি ছাপানোর সুরাহা হয়। নীল দর্পণ Nil Darpan, The Indigo Palnting Mirrorনামে তা ছাপা হয়ে যায় অনুবাদকের নাম ছাড়াই। বইতে শুধু লেখা ছিল Transalted from the Bengali by a Native. বইটাতে পাদ্রি লং একটা ভূমিকাও জুড়ে দিয়েছিলেন।

বইগুলো হাতে পাবার পরে পাদ্রি লং সেগুলোকে বিভিন্ন গণ্যমান্য ইউরোপীয় এবং প্রভাবশালী নেটিভদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো শুরু করেন। নীলকররা যখন এই ঘটনা জানতে পারল তখন তাদের ক্ষিপ্ততা চরমে পৌঁছোয়। গভর্নরের কাছে তারা জানতে চাইল যে, কার অনুমতিতে এই বইয়ের অনুবাদ করা হয়েছে? সরকারের কাছ থেকে তেমন কোনো সদুত্তর না পেয়ে নীলকরেরা আদালতে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। লেখক এবং প্রকাশককে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল। কিন্তু, বইয়ে অনুবাদকের নাম না থাকায় শুধু প্রকাশক হেনরি ম্যানুয়েলকে আদালতে তোলা হল। তিনি নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করে নিলেন এবং জানালেন যে, পাদ্রি লং এর কাছ থেকে টাকা পেয়েই তিনি এই বইটি প্রকাশ করেছেন। এরপর মামলা সরে গেল পাদ্রি লং-এর দিকে। পুরো বিচার চলাকালীন সময়ে পাদ্রি লং এর কাছ থেকে নেটিভ অনুবাদকের নাম জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মুখ খোলাতে পারেনি আদালত। বিচার শেষে দোষী বলে আদালত সাব্যস্ত করে তাঁকে। একমাসের কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয় তাঁকে।

হাজার চেষ্টা করেও লং সাহেবের মুখ থেকে যে নেটিভ অনুবাদকের নাম জানা সম্ভব হয়নি, তাঁর নাম অবশ্য গোপন থাকেনি। থাকার কথাও নয়। ইংরেজরা ঠিকই ধরে ফেলেছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি প্রমাণ না থাকার কারণে। বাংলা এবং ইংরেজিতে ওইরকম তুখোড় দখল বাংলাদেশে মাত্র একজনেরই ছিল। বুদ্ধিমান পাঠকেরাও এতক্ষণে অনুবাদক কে ছিলেন, সেটা ধরে ফেলেছেন জানি। হ্যাঁ, নীলদর্পণের সেই অজ্ঞাতনামা নেটিভ অনুবাদক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

নীলদর্পণের নেটিভ অনুবাদকের নাম প্রকাশ্যে ফাঁস করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বলেছিলেন যে, এই ইংরেজি অনুবাদের ফলে মাইকেল মধুসূদন গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হয়েছিলেন এবং এইজন্য শেষে তাঁকে জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকরিও ছেড়ে আসতে হয়েছিল।

কারো জন্য যদি অন্য কেউ জেল খাটার বন্দোবস্ত থাকত, তবে সেদিন পাদ্রি লং-এর জন্য বহু লোকই এক পায়ে খাড়া ছিল। তবে, সেটা হবার নয়। কাজেই হয়ওনি। এক মাসের কারাবরণ করেছিলেন পাদ্রি লং। কিন্তু এক হাজার টাকার জরিমানা তাঁকে বইতে হয়নি। বিচারকের রায় বেরোনোর পরে দেখা গেল যে, আরেক নেটিভ ভদ্রলোক অযাচিতভাবে পাদ্রি লং-এর অর্থদণ্ডের সমস্ত টাকা হাসিমুখে পরিশোধ করে দিয়েছেন।

এই নেটিভ ভদ্রলোক একজন জমিদার। নাম কালীপ্রসন্ন সিংহ। হুতোম পেঁচার নকশা দিয়েই তাঁকে চিনি আমরা।

(ঋণ – মুক্তমনা ব্লগ)