উত্তর কলকাতার সেলুন : সাতকাহন ও ইতিহাস

- এ তো থলে পুরো টানটান দেখছি। ফুলকপিটা কতো করে নিলে গো বড়দা?

- দুটো চল্লিশ।

- বাহ! শেষ বাজারে ভালোই বাগিয়েছো। এবার কটা কই নিয়ে বাড়ি যাও। বৌদি দেখে হেব্বি খুশি হবে।

- ছোঃ! ও খুশির কথা রাখ তো। বামন আর চাঁদের গল্প শুনেছিস? সংসার তো করলি না তাই এতো খই! বাজে না বকে চুপচাপ চুলটা কাট।

- আরে খামোখা খেপছো কেন, বস। বসো! ঝামেলা টামেলা হয়েছে বুঝি? তুমি খবরের কাগজটা নাও। দুটো দাড়ি বাকি। তারপর চাম্পি করে তেল মেখে তোমায় মাসাজ করে দিচ্ছি, দেখবে সব গায়েব।

গানের ভলিউমটা বাড়িয়ে চুল কাটায় ফিরে এলো মন্টু। এক হাতে কাঁচি, অন্যটায় কালিঝুলিমাখা শতাব্দী প্রাচীন চিরুনি। প্রথমবার যখন চিরুনিটা ব্যবহার হয়, ভারতের সিংহাসনে তখন অশোক। মৌর্য যুগ। একটা মৃদু মেটালিক ছন্দে ঝড়ে পড়ছে চুলগুলো। একাগ্র চোখ আর অভিজ্ঞ হাতে ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছে গোল্লা পাকানো কমা, সেমি-কোলোনের ঢেউ।

তখনকার সমাজে নাপিতদের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। জাতে শুদ্র হলেও, তাদের অন্ন বাকিরাও গ্রহণ করতে পারতেন। একটা শিশু জন্মানোর পর কেশদান থেকে শুরু করে আত্মীয় বিয়োগের অশৌচ, জীবনের প্রতিটি ধাপেই নাপিতদের ভূমিকা ছিল অসীম। তারা কবিরাজি ও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

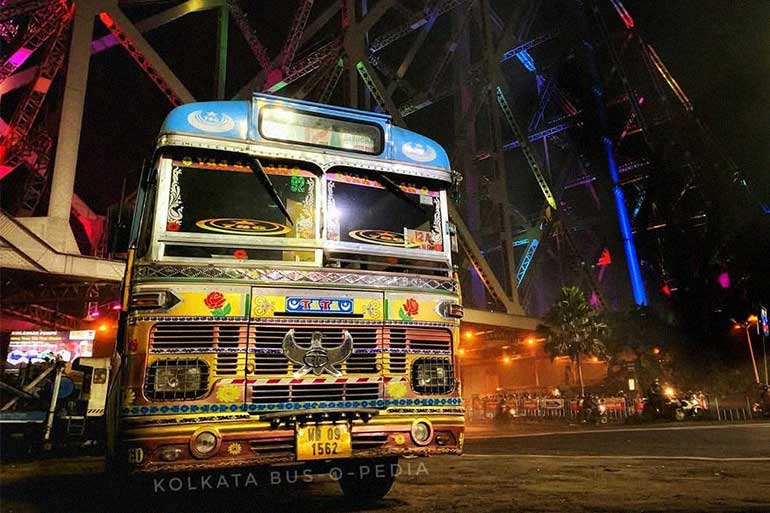

সেলুনের জায়গাটা খুব একটা বড়ো না। ফুটপাথের কোণ ঘেঁষা ছোটো দোকান। একটা চেয়ার, কাঠের বেঞ্চি, তিন দিক ঘেরা আয়না, ওয়াশ বেসিন আর টেবিল। ব্যাস, এই নিয়েই সংসার। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে পুরোনো হিন্দি গানের ধুন। রফি, মান্না, কিশোর। “নীলে নীলে অম্বর পর/ চাঁদ জব আয়ে/ প্যায় বরসায়ে, হামকো তরসায়ে...”। কখনও হালকা হাসির রোল, তো কখনও আবার প্রখর ডিবেট। শনি-রবির সকালগুলো, অনেকটা এভাবেই জেগে ওঠে উত্তর কলকাতার অলিগলিতে।

প্রাচীন শহর কলকাতা। তিনটে গ্রামের ইজারা থেকে আজকের মহানগরী, সময় আর পথ কোনোটাই কম দেখেনি এ জনপদ। বহু রাজা এসেছে, গেছে। কালের স্রোতের তাল রেখে, বদল ঘটেছে অসংখ্য পট ও ক্ষমতার অলিন্দ। তবে শুধুই কি রাজা, শুধুই কি নেতা, মন্ত্রী, ক্ষমতালাভের লড়াই? প্রচলিত ইতিহাস শুধু মনে রেখেছে তাদের। তবে এর বাইরেও এক বৃহত্তর সমাজ বহমান যা চিরটাকাল, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন ব্রাত্য থেকে গেছে। তাই এলিটিজমের বেড়া ভাঙা দরকার। প্রয়োজন এই প্রান্তিকদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা।

সভ্যতার সেই গুরুর লগ্ন থেকে মানুষের নান্দনিক বোধ জাগে, সেই থেকেই জন্ম নেয় ক্ষৌরকাররা। অবাঞ্ছিত চুল দাড়ি কামিয়ে নিজেকে পরিষ্কার থাকা, এ সবই শিল্পরুচির পরিচয়। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘এস্থেটিক্স’। বেদে আমরা নাপিতের কথা পাই। ঋগবেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত পুরুষসূক্ত, সমাজকে চারটি বর্ণতে বিভক্ত করে। যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। সেকালের বিখ্যাত শাস্ত্র গ্রন্থ ‘বিবদার্ণবসেতু’-র মতে, ক্ষত্রিয়ের ঔরস ও শুদ্রের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাপিতরা। অন্যদিকে পরাশর পদ্ধতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ও শুদ্রের মিলনের ফলে যে অ-সংস্কৃত সন্তান জন্মলাভ করে, তাকেই নাপিত বলে। “শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ। সংস্কৃতজ্ঞ ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্ত নাপিতঃ।।”

সেযুগে নারীদের মতো পুরুষরাও নিজেদেরকে টিপটপ করে রাখত। প্রতি তিন দিন অন্তর ক্ষৌরকার্যের সাহায্যে পরিষ্কার করা হত মুখ। এছাড়া দেহ আরও আকর্ষক করতে, বাহু ও বুক থেকে অপসারণ করা হত লোম। প্রত্যেক চার দিন অন্তর অনেকেই শরীরকে রোমশূন্য করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তখনকার সমাজে নাপিতদের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। জাতে শুদ্র হলেও, তাদের অন্ন বাকিরাও গ্রহণ করতে পারতেন। একটা শিশু জন্মানোর পর কেশদান থেকে শুরু করে আত্মীয় বিয়োগের অশৌচ, জীবনের প্রতিটি ধাপেই নাপিতদের ভূমিকা ছিল অসীম। তারা কবিরাজি ও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সে যুগে কোনও লঘু দোষীকে অপদস্থ করতে, অনেক সময়ই তার অর্ধেক মস্তক কিংবা গোঁফ চেঁছে ফেলা হত। এই কাজটা ক্ষৌরকাররাই করতেন। ষোড়শ শতকে রচিত কবিকঙ্কণের চণ্ডিমঙ্গলে, ভাঁড়ু দত্তকে ঠিক এভাবেই শায়েস্তা করেছিলেন কালকেতু।

পুরোনো কলকাতায় আমরা দু-ধরনের নাপিতের কথা পাই। এক, যারা বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াত হাটে হদ্দেরে। সপ্তাহে যেখানে যেমন হাট বসতো, দলবল নিয়ে তারাও পৌঁছে যেত সেখানে। এইসব হাটগুলোকে ‘নাপতে হাটা’ বলতো। সেকালের অনেক বাবুবাড়িতে, নাপিতদের মাইনে দিয়ে রাখা হতো। ঘরের আর পাঁচটা ঝি-চাকরের মতো তারাও সারাবছর সেখানেই থাকতেন। চুল কাটার পাশাপাশি আরও নানান কাজ করানো হতো তাদের দিয়ে। যেমন গা হাত পা টেপানো, মালিশ, তামাক সাজা, ইত্যাদি। স্বামীজীর ভাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত ‘কলিকাতার পুরাতন প্রথা ও কাহিনী’ গ্রন্থে আমরা এর চমৎকার বর্ণনা পাই। নাপিতদের নিয়ে তিনি লিখছেন, “আমাদের বাড়ীর নাপিত পূজার সময় একটি টাকা, ধুতি-চাদর এবং চড়কে একটা টাকা-এই হল তাহার বার্ষিক বেতন। বাড়ীতে যত লোক আসিত সে সকলের ক্ষৌরি করিত এবং ৯টা পর্যন্ত তামাক দিত। বুড়ো যোদো নাপ্তের সকালবেলা আর অন্যত্র যাওয়া হইত না। কিন্তু এইরূপে তত্ত্ব লইয়া যাওয়া এবং নূতন জামাই আসিলে তাহাকে তেল মাখান এবং সর্বদা ভাঁড়ার ঘর হইতে সিধে পাওয়া ও আগন্তুক মক্কেলদের কাছ থেকে বকসিস পাইয়াই তাহার সুশৃঙ্খলে চলিত। অন্যত্র ক্ষৌরি করিবার আবশ্যক হইত না। এইরূপে অনেক গরীবলোক এক-একটা বংশ ধরিয়া প্রতিপালিত হইত। মাইনে নামমাত্র ছিল তবে সিধেটা প্রায়ই পাইত।”

কোনো বাড়িতে সেযুগে ভালো কিছু হলে, চিঠি পাঠিয়ে বাকিদের খবর দেওয়া হত। শুভানুষ্ঠান সংক্রান্ত সেসব খবর নাপিতরাই দিতেন। ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার পাশাপাশি এ যেন গড়ে ওঠা এক অদ্ভুত সমান্তরাল প্রবর্তন। বিয়েতে চিঠির পাশাপাশি নাপিতরা তত্ত্ব ও মিষ্টি নিয়েও যেতেন। মিষ্টির হাঁড়ি থাকলে, তার মুখটা সরা আর ময়দা গুলে ভালো করে বেঁধে ফেলা হতো, পাছে যাতে কেউ খুলে খেয়ে না ফেলে। এই প্রক্রিয়াটিকে চলতি ভাষায় ওলপ বলা হত। গবেষকদের মতে, সম্ভবত এই থেকেই মুখে ‘ওলপ’ আঁটার কথাটি এসেছে।

আরও পড়ুন: আশি বছর পরে ফিরে দেখা পঞ্চাশের মন্বন্তর

নাপিত যদি পুরুষের হয়, তবে অন্দরের ভার ছিল নাপিত-বউদের হাতে। সেযুগে সেটাই পার্লার। পায়ে ঝামা ঘষে আলতা পরানো থেকে বগলের লোম তুলে দেওয়া, ফোঁড়া ফাটানো, ঘা সেলাই সবটাই এই স্ত্রী লোকেরাই করতেন। প্রখ্যাত কলকাতা-গবেষক শ্রী হরিপদ ভৌমিকের মতে, শহর কলকাতায় প্রথম সেলুনের আবির্ভাব ঘটে ১৮৭০ সালে। ইয়োরপীয় ধাঁচে গড়ে ওঠা এই ছোটো ছোটো দোকানগুলো ছিল একেকটা ‘লিভিং ইউনিট’, যেখানে ধরা পড়ত হাজার কিসিমের আড্ডা। দেশ-বিদেশ, বিশ্বযুদ্ধ, রাজনীতি, আন্দোলন, স্বাধীনতা, সিনেমা, খেলাধুলো থেকে অসভ্য, অভদ্র রগড়।

বর্তমান কলকাতায় সাধারণত তিন ধরনের চুল কাটার জায়গা আমরা দেখতে পাই। যথা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত উচ্চবিত্তের পার্লার, মধ্যবিত্তের সেলুন ও সস্তার ‘ইটালিয়ান’। বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার হয়ে গঙ্গার ধার বরাবর শেষের দুটোর সংখ্যাই বেশি। তবে সরঞ্জাম ঘুরে ফিরে সেই একই। বুরুশ, চিরুনি, সাবান, ক্ষুর, কাঁচি, কলপ আর এক খণ্ড ফিটকিরি। বড়ো দোকান হলে চিরুনির জায়গায় কম্ব, সাবানের জায়গায় সেভিং ক্রিম আর ফিটকিরির বদলে সুগন্ধি আফটার শেভ।

উত্তর কলকাতার সেলুন-এ ঢুকলেই মনে হয় আশির দশক। সময় যেন থমকে আছে সেখানে। লাইন দিয়ে মিঠুন, অমিতাভের পোস্টার। তো কোথাও আবার তারাপীঠ ভাইব। টাটকা জবায় রাঙা মা তারার ছবির সামনে ধূপ, আলো জ্বলছে আর সমানে বেজে চলেছে রামপ্রসাদী সুর

উত্তর কলকাতার সেলুন-এ ঢুকলেই মনে হয় আশির দশক। সময় যেন থমকে আছে সেখানে। লাইন দিয়ে মিঠুন, অমিতাভের পোস্টার। তো কোথাও আবার তারাপীঠ ভাইব। টাটকা জবায় রাঙা মা তারার ছবির সামনে ধূপ, আলো জ্বলছে আর সমানে বেজে চলেছে রামপ্রসাদী সুর। মূলত অবাঙালি ইউপি-বিহার ও সাবআল্টার্ন বাঙালিরাই এই দোকানগুলো চালায়। তাদের কেউ কেউ তিন পুরুষ, তো কারও আবার সাত পুরুষ ধরে এই ব্যবসা। আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। শনি, রবি ছুটির দিন, ভ্যালেন্টাইনস, বিয়ের সিজন আর পুজোর ঠিক আগে আগেই, সেলুনে ভিড় হয় দেখার মতো। উত্তর কলকাতার প্রায় প্রতিটি পরিবারের একটি নির্দিষ্ট দোকান থাকে যেখানে বাবা থেকে কাকা থেকে ছেলে বংশ পরম্পরায় প্রায় সবাই-ই যায়। চেনা লোক হলে দাঁড়াতে হয় না বিশেষ। তাছাড়া টাকাতেও কিছুটা ছাড় মেলে। তবে দোকান বন্ধ থাকায় বেপাড়া হলেই গেড়ো!

যুগ বদলাচ্ছে। দ্রুত পাল্টাচ্ছে আমাদের চারপাশ। একুশ শতকের সর্বগ্রাসী এই বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে, কোনো মতে যেন নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে দিন গুনছে উত্তর কলকাতার একদা জমজমাট এই সেলুনগুলো। বহু ঠেক উঠে গেছে। কোনওটায় তালা, তো কোথাও ছাপ ফেলেছে সময়ের করাল গ্রাস। অনেকেই ছেড়ে গেছেন এ পেশা। আগামী প্রজন্মও অনিচ্ছুক। তবু, দিনশেষে এখানেই যত আবেগ। শেকড়ের টানে ‘নস্টালজিয়া অবসেসড’ এই জাতি, আজও পা বাড়ায় পাড়ার দোকানেই। সে আগেকার মালিশ, কলপ হোক কিংবা আজকের ফেডড কাট, কালার। আজও সব বয়স, সব আড্ডা, সব আবেগকে আগলে রেখেছে একান্নবর্তী এই প্রান্তিক ঠেকগুলো।

_______________

তথ্যসূত্র:

১। কলিকাতার পুরাতন প্রথা ও কাহিনী/ মহেন্দ্রনাথ দত্ত

২। সেকালের কলিকাতা/ হরিপদ ভৌমিক

৩। কলকাতা/ শ্রীপান্থ

৪। সৌন্দর্য সন্ধানে/ মধুস্রবা দাশগুপ্ত