আমার সময় আর আমার শহরের পোস্টার

পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলে হৈ-হট্টগোলে জমে ওঠে বৃত্ত। স্মৃতি উস্কে শৈশব কিংবা পুরনো পাড়া হয়ে ওঠে টানটান। কিন্তু যদি এমনটা হয়, যেখানে অতীতকে সামনে না নিয়ে এসে খুব সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় আড্ডা জমে উঠছে। আর তা গল্পগাছা দিয়ে নয়, গড়ে উঠছে পোস্টার আঁকার মধ্যে দিয়ে। আমাদের চিন্তা-চেতনাকে নাড়া দিয়ে যায় এই কাজ। কয়েকটা তুলির আঁচড় আর কয়েকটা ক্যাপশনে বন্ধুত্ব জমে ওঠে।

অনেকটা এভাবেই জন্মে গেছিল একটি পোস্টার প্রদর্শনীর ভাবনা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন হিরণ মিত্র, সৃজন সেন, শুভেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখেরা। এঁরা প্রত্যেকেই বেশ কিছুদিন ধরে পোস্টার গড়ছেন, আঁকছেন। ভাবনায় ছিল সাম্প্রতিকের শিল্পীদেরও জুড়ে নেওয়ার। শুভেন্দু দাশগুপ্ত কথায় কথায় আমাদের জানালেনও সেই পরিকল্পনার কথা। বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য নয়। শুধু একই ফ্লোর ব্যবহার করে নিজেদের পোস্টার রাখবেন বিভিন্ন বয়সের নানা শিল্পী। তাঁদের সময় আলাদা, ঘরানা আলাদা। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে তাঁরা সবাই একই সমকালে সমাপতিত। সঙ্গে ছিল দু দিনের ওয়ার্কশপ। সেখানে অংশগ্রহণকারী আপাত নবিশদের পোস্টারও কিন্তু এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। হিরণ মিত্র, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, উদয় দেবদের পোস্টারের পাশাপাশি, একইসঙ্গে।

আর পোস্টারের বিষয়? না, সেখানেও স্থায়ী কিছু নেই। আবার ঐক্যসূত্র আছেও। এই পোস্টারগুলিতে কখনও উঠে এসেছে প্রতিবাদের কণ্ঠ। ক্ষমতার আক্রমণকে তাঁরা ধিক্কার জানান। অনেকসময় অগ্রাহ্য করেন প্রতিষ্ঠানকেও। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার একটি সভাগৃহের এই পোস্টার প্রদর্শনীতে প্রায় ৭০টির উপর পোস্টারে ধরা পড়েছে বিচিত্র সব কাজ।

আর পোস্টারের বিষয়? না, সেখানেও স্থায়ী কিছু নেই। আবার ঐক্যসূত্র আছেও। এই পোস্টারগুলিতে কখনও উঠে এসেছে প্রতিবাদের কণ্ঠ। ক্ষমতার আক্রমণকে তাঁরা ধিক্কার জানান। অনেকসময় অগ্রাহ্য করেন প্রতিষ্ঠানকেও। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার একটি সভাগৃহের এই পোস্টার প্রদর্শনীতে প্রায় ৭০টির উপর পোস্টারে ধরা পড়েছে বিচিত্র সব কাজ।

আর্থ-সামাজিক এবং অপ্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শ্লোগানের ভাষা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে পোস্টারের মাধ্যমে উঠে এসেছে। যুগের দাবী, সময় থেকে উঠে আসা রাজনীতির কৌশল, প্রতিবাদের মঞ্চ থেকে খুঁজে পাওয়া মুখ সবকিছু প্রকাশ করার সাংকেতিক মাধ্যম এই পোস্টার। একটা পোস্টার কীভাবে প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে? ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যাবে উল্লেখযোগ্য সব তথ্য। ১৯৭০ সালে জার্মান মিডিয়া থিয়োরিস্ট হ্যানস ম্যাগনাস এঞ্জেনবার্গার তীব্র সমালোচনা করছেন একদল তরুণ ফ্রেঞ্চ প্রতিবাদীর কাজ দেখে। ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ এই সময়ে তৈরি করা নানারকম পোস্টার জোগাড় করেছিলেন মেরিল সি বার্মান। ইউনাইটেড স্টেটের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক পোস্টারগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিংবা ডেমন ডেভিস কিছু ফটোগ্রাফ দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন রাস্তা। প্রতিবাদের ক্যাপশন ছিল “হ্যান্ডস আপ, ডোন্ট শ্যুট।” পোস্টার, এই মিডিয়ামকে ব্যবহার করে সাম্প্রতিক সময়ের কথা বলা প্রায় সব দেশেই বর্তমান। মূলত এই সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহে ঘটে চলা ঘটনার মধ্যে পোস্টার অন্য ভাষা খুঁজতে চায়।

সারা পৃথিবী জুড়েই এই পোস্টারে নিজের মুখ দেখেছে সময়। যাঁদের মনন ও মানসিকতা লেখা বা সিনেমা বা থিয়েটারে নয়, তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন পোস্টারে। চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ফ্যাসিবাদবিরোধী পোস্টার থেকে শুরু করে হাল আমলে আঁকা তরুণ ঘোষের মঙ্গল শোভাযাত্রা বিষয়ক পোস্টার আম-বাঙালির মন ছুঁয়েছে। সাদা আর্ট পেপারের উপর একটু তুলির আঁচড় আর কয়েকটা শব্দ ইঙ্গিত করেছে সমাজের নেতিবাচক দিকগুলিকে। কিন্তু এই নেতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া নয়, পোস্টার নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধও করেছে। কিছু রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা থেকে শুরু করে পারিবারিক সমস্যা হাসিচ্ছলে উঠে আসার উদাহরণ এর আগে আমরা পেয়েছি। নতুন বন্ধুত্ব পাতান-এর মতো রোজনামচা কিংবা ছাত্র-রাজনীতির হালহকিকত, পোস্টার আমাদের কী না দিয়েছে! লেখার শুরুতে যে প্রদর্শনীর কথা বলছিলাম, সেখানে প্রদর্শিত হল অপ্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে উঠে আসা এমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ পোস্টার।

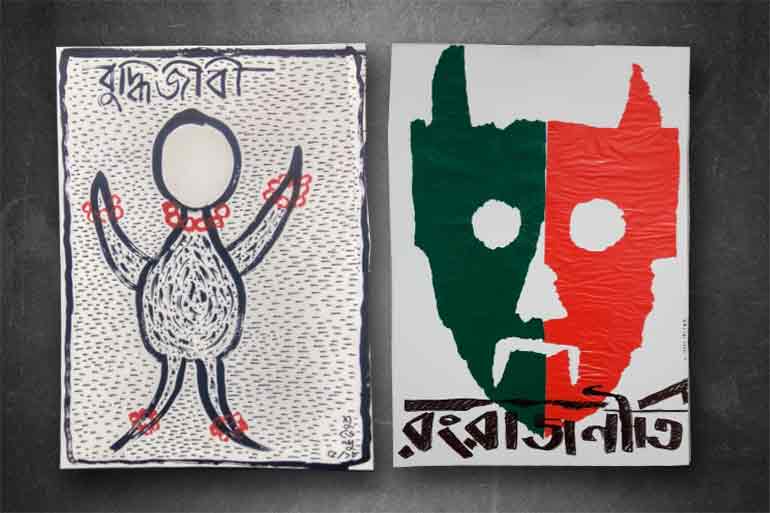

যেমন হিরণ মিত্রের একটি পোস্টারে দেখা যাবে একটি অদ্ভুত মুখোশ, তার একদিক সবুজ আরেকদিক লাল। মুখোশের নিচে লেখা আছে ‘রংরাজনীতি’। এই কথাটির দুইরকম অর্থ হতে পারে। রঙের রাজনীতি বা রং অর্থে ভুল রাজনীতির দিকে তিনি দিক নির্দেশ করছেন।

শুভেন্দু দাশগুপ্তের একটি ছবির ক্যাপশন ‘বুদ্ধিজীবী’। তাতে দেখা যাবে একটা হিউম্যান ফিগার, যার হাতে পায়ে গলায় রক্তকরবীর মতো লাল মালা, মোটা পেট, সারা শরীরে সাদা কালো এবড়োখেবড়ো রেখার টান, আর মুখের জায়গাটি পুরো সাদা। হতে পারে সে নির্বাক কিংবা নতুন আর কিছু বলার নেই। সমাজ আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতে চাইছে তার আপাত কুৎসিত দেহ।

পাভেল পালের তৈরি একগুচ্ছ পোস্টারে দেখা যাবে খুব সাম্প্রতিক কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গ। কখনও তা জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা বলে, জেন্ডারের প্রতিটা তীর এগিয়ে যায় ‘সমের’ দিকে। অন্য একটি পোস্টারে দেখা যায় কার্টুন গরুর ফিগার, তাতে লেখা “গরু আমাদের জাতীয় পশু”। তাৎপর্যপূর্ণ এই পোস্টারে রঙের ব্যবহারও চমৎকার। ‘গরু’ এবং ‘জাতীয় পশু’ লেখা আছে গেরুয়া রঙে আর ‘আমাদের’ শব্দটি কালোতে।

আরও পড়ুন

তুষারযুগের ছবি

অতনুর পোস্টারে দেখা যাবে একটি কালো হাতের আঙুল থেকে রংবেরঙের কতগুলো মানুষ ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। অর্থাৎ ক্ষমতা সাধারণ মানুষকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। আবার সঞ্জয় ক্যামেলিয়া তাঁর একটি পোস্টারে লিখছেন “চুরি যদি করব তবে শুধু মুকুট কেন?” অর্থাৎ চুরি যদি করতেই হয় তাহলে রাজার মুকুট চুরি করে লাভ নেই, রাজার সিংহাসন কেড়ে নাও, ক্ষমতার দিকে আঙুল তোলো।

হিরণ মিত্রকে এর আগে আমরা পেয়েছি নাট্যমঞ্চের শিল্প নির্দেশক হিসাবে বা ইন্সটলেশনের কাজে। কিন্তু পোস্টার নির্মাতা হিসাবে শিল্পী হিরণ মিত্র প্রচারে তেমন আসেননি। তাঁর কাজে সবসময় ধরা দিয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম। স্পেস নিয়ে নানারকম ভাবে খেলা করেছেন থিয়েটারের মঞ্চে। এবার তিনি অন্য রূপে। এই প্রদর্শনী বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন, “আমাদের কলকাতা শহরে শিল্পীদের মধ্যে সাংঘাতিক ভেদাভেদ রয়েছে। এখানে কার্টুন শিল্পীদের একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে। শিল্পীদের সচেতন করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।”

দলীয় রাজনীতির বাইরে গিয়ে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহকে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সামনে আনলেন শিল্পীরা। সিনেমা, থিয়েটার বা উপন্যাস, কবিতার বাইরে সম্পূর্ণ অন্য একটি মাধ্যম পোস্টার আঁকা। তরুণ-প্রবীণ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে প্রত্যেকের চিন্তাভাবনা নতুন আঙ্গিকে জায়গা পেল। পোস্টার নিয়ে আমাদের সমাজ যদি আরও সচেতন হত তাহলে বহু পুরনো দুর্মূল্য কাজগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেত। সময়কে চেনার জন্য, দলিল হিসাবে পোস্টার সংরক্ষণের সময় হয়ত এবার এসে গেছে।