কেনার সামর্থ্য ছিল না, গান বিষয়ক বই পড়তে লাইব্রেরি ছুটতেন স্কুলপড়ুয়া সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ বলে কথা। তার রেশ কি সহজে কাটে! তাঁর তৈরি সিনেমা, চিত্রনাট্য, গল্প, ছবি অথবা সুর—কোনও কিছু থেকেই মন সরানোর উপায় নেই। সাংগীতিক পরিবারেই তাঁর জন্ম। স্বাভাবিক নিয়মেই ছোট্টো বয়স থেকেই সুরের গভীরতা টের পেতেন। যে সুর বৃহত্তর জীবনের, আনন্দের, বিষাদের – চিরকালীন। এই সবকিছুই অত্যন্ত যত্নসহকারে ধরে রেখেছেন পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর তথ্যচিত্র 'Music of Satyajit Roy' (১৯৮৪)-তে, গুরুত্বপূর্ণ এই ছবিটিই রায়বাবুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বড়ো পর্দায় দেখার সুযোগ করে দিল ২৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (Kolkata International Film Festival)।

সত্যজিতের জীবন আর শিল্প বইতে ‘মানিকের ছেলেবেলা’ শীর্ষক প্রবন্ধে রায় বাড়ির আত্মীয়া মাধুরী মহলানবীশ স্মৃতিচারণ করছেন, “বৌদি একবার মানিককে কোলে বসিয়ে গান করছেন, ‘হা রে রে রে, আমায় ছেড়ে দেরে, দেরে!’ মানিক কী খুশি গানটা শুনে ‘মা, পাখিকে ছেড়ে দিতে বলছে? কী ভাল গানটা!”

এই অনুভূতিই বোধহয় সুর হয়ে বেজেছিল যখন অপু-দুর্গার অবাক দৃষ্টি থেকে ট্রেন সরে যাচ্ছে, ইন্দির ঠাকুরণ মারা যাচ্ছেন অথবা দুর্গা। সত্যজিত্যের ছোটোবেলার আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন মাধুরীদেবী, “মানিক তখন আর একটু বড়ো হয়েছে। অনেক রাত তখন, প্রায় দুটো বাজে। আমি আর বৌদি একটা ঘরে, মানিক পাশের ঘরে। আমাদের ঘরে দাদার একটা মস্ত ছবি ছিল। বৌদি খাটের ওপর বসে সেইদিকে তাকিয়ে একটা গান করছেন, ‘আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।’ মানিক পাশের ঘর থেকে সোজা চলে এল। বৌদির কোল ঘেঁষে বসে সেই গানটা শুনতে লাগল। ...ছোট্ট বয়সে পিয়ানোতেও হাত লাগাত। টুং টুং করে বাজিয়ে যেত। কোনও সুর নয়, এমনিই।”

স্কুলের অন্যান্য ছেলেপিলেরা যখন কবিতা লিখছে বা পড়ছে, আমি প্রচুর গান শুনছি আর গান নিয়ে পড়াশোনা করছি। গান বিষয়ক বই পড়ার জন্য আমি লাইব্রেরিতে যেতাম কারণ ঐ সময় বই কেনার মতো সামর্থ্য ছিল না আমার।” সত্যজিৎ।

সুর কোথায় ধরতে হবে, ছাড়তে হবে সেই পরিণত বোধ তাঁর ছিল। সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোরও সুরকার ছিলেন। তুখড় বেহালা, বাঁশি, পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। অন্যদিকে, তাঁর মায়ের ঠাকুরদা শ্রী কালী নারায়ণ গুপ্তও ছিলেন একজন গুণী সুরকার। তাঁর মামার বাড়ির প্রায় প্রত্যেকেই গান গাইতে পারতেন। “সম্পূর্ণ সাংগীতিক পরিবেশেই বেড়ে ওঠা আমার। রবীন্দ্রসংগীত, ব্রাহ্মসংগীত গাইতে গাইতেই বড়ো হয়েছি। খুব কম বয়সেই পাশ্চাত্যসংগীতের প্রেমে পড়ি। আমাদের বাড়িতে পাশ্চাত্যের তাবড় তাবড় সব সংগীতজ্ঞের রেকর্ড ছিল। সেগুলো কোথা থেকে এসেছিল আমি জানি না কিন্তু শুনতাম খুব ছোটো থেকেই। আমার একটা গ্রামোফোন ছিল। জন্মদিনের উপহার হিসেবে অনেকগুলো ছোটো রেকর্ডও পেয়েছিলাম। সবই পাশ্চাত্য সংগীতের।” উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর তথ্যচিত্র ‘Music of Satyajit Ray’-তে নিজের মুখে বলেছিলেন রায়বাবু।

বেঠোফেনের কোনও একটা ভায়োলিন কনচের্তোর প্রথম মুভমেন্টের রেকর্ড তাঁর বাড়িতে ছিল। প্রায় সব সময়ই সঙ্গে রাখতেন পাশ্চাত্য গান-বাজনার রেকর্ড। প্রায়ই তিনি আর্তুরো টস্কানিনি, ইগন্যাসি জঁ পাদেরওস্কি, যাশা হাইফেৎস, ফ্রিৎস ক্রাইস্লার শুনতেন। শুধু পাশ্চাত্য সংগীত নয়, এ দেশের সমস্ত ধারার সংগীত, বাংলা গান সবই শুনতেন তিনি। এই যোগসূত্র সত্যজিতের ভিতরে একটা পরিণত আকার পেতে শুরু করেছিল যখন স্কুলে পড়েন, ১৩-১৪ বছর বয়সে।

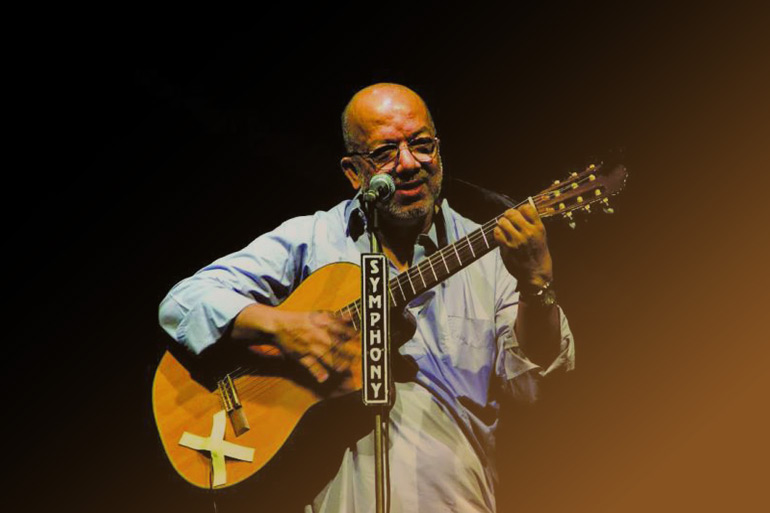

উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর তথ্যচিত্র ‘Music of Satyajit Ray’

“স্কুলে বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসা আমার এক বন্ধু ছিল। ওরও পাশ্চাত্য গানবাজনার প্রতি ভালো ঝোঁক ছিল। অনেক রেকর্ড কিনতো। ওর বাড়িতেই, ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও শুনতাম বাখ, মোৎসার্ট, বেটোফেন, চেখোভস্কি, শোঁপা, শ্বার্ট। স্কুলের অন্যান্য ছেলেপিলেরা যখন কবিতা লিখছে বা পড়ছে, আমি প্রচুর গান শুনছি আর গান নিয়ে পড়াশোনা করছি। গান বিষয়ক বই পড়ার জন্য আমি লাইব্রেরিতে যেতাম কারণ ঐ সময় বই কেনার মতো সামর্থ্য ছিল না আমার।” সাক্ষাৎকারে বলেন সত্যজিৎ।

ফিল্মের বিষয় নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মের সামগ্রিক সাঙ্গীতিক কাঠামোর একটা আভাস মনে কোথাও থাকে। সেই অস্পষ্ট আভাসের কাঠামোর ভেতরই গল্পটা তৈরি হতে থাকে।

যখন তিনি ট্রিলজি বানাচ্ছেন, পণ্ডিত রবি শংকরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পথের পাঁচালির ‘সং অফ দ্য লিটিল রোড’-এর মাধ্যমে ভারতীয় সংগীতের ঘরাণায় এক মাইলস্টোন তৈরি করে দিলেন সত্যজিৎ। সেটা যে শুধুমাত্র রবি শংকরের জন্য তা নয়, ‘সিনেমাটিক পয়েন্ট অফ ভিউ’ দিয়ে এদেশ-বিদেশের ধ্রুপদ সংগীত ঘরাণাকে যেভাবে ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন, তা আগে কখনও ঘটেনি।

পথের পাঁচালি, অপরাজিত, পরশপাথর, জলসাঘর, অপুর সংসার ও দেবী – সত্যজিতের সিনেমাগুলির মধ্যে প্রথম তিনটিতে সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রবিশঙ্কর, তারপর বিলায়েত খাঁ, তারপর আবার রবিশঙ্কর ও শেষে আলি আকবর খাঁ। কিন্তু তার পর জীবনের শেষ ছবি পর্যন্ত সব ছবিতে নিজেই সংগীত পরিচালনা করেছেন। ‘তিন কন্যা’ থেকে সংগীত পরিচালনার ভার তিনি নিজের হাতেই তুলে নেন। নিজস্ব সংগীত-চেতনাকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন বলেই হয়তো অন্য কাউকে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব দেননি আর।

পরবর্তীকালে নিজের ছবি ছাড়াও সত্যজিৎ রায় সংগীত পরিচালনা করেছেন অন্যদের ছবিতেও। নিত্যানন্দ দত্তর ‘বাক্স বদল’, জেমস আইভরির ‘শেক্সপিয়ারওয়ালা’, সন্দীপ রায়ের ‘ফটিকচাঁদ’ তার মধ্যে অন্যতম।

সত্যজিৎ তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রবিশঙ্করের ছিল সময়ের অভাব। বস্তুত, রবিজি পথের পাঁচালি–র সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন এক রাতের মধ্যে। ওদিকে বিলায়েত খাঁ এবং আলি আকবর-এর ক্ষেত্রে সত্যজিতের মনে হয়েছিল যে তাঁরা সিনেমার দৃশ্যের প্রয়োজনের চেয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যকরণের প্রতিই বেশি যত্নশীল ছিলেন। সত্যজিৎ নিজের কথাতেই পাওয়া “সত্যি বলতে কী, রাগরাগিণীর শাস্ত্রীয় রূপ অবিকৃতভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ছবিতে প্রায় নেই বললেই চলে। রাগরাগিণীর একটি নিজস্ব সত্ত্বা আছে। কোনও ছবির পিছনে কোনও পরিচিত রাগ যদি প্রচলিত পন্থায় বিস্তারিত হতে থাকে, তবে সে রাগসঙ্গীত শ্রোতার মনকে ছবি থেকে সঙ্গীতের মার্গে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে।”

সত্যজিত্যের ভাবনায় এই সঙ্গীতের ছন্দ বিষয়ের ভেতরই নিহিত থাকে। তাই ফিল্মের বিষয় নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মের সামগ্রিক সাঙ্গীতিক কাঠামোর একটা আভাস মনে কোথাও থাকে। সেই অস্পষ্ট আভাসের কাঠামোর ভেতরই গল্পটা তৈরি হতে থাকে। আবার গল্পের এই তৈরি হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাঙ্গীতিক কাঠামো খানিকটা স্পষ্ট চেহারা নেয়। গল্পের শুরু, উত্থান, পতন, গতি সেই সাঙ্গীতিক কাঠামোর সঙ্গতিতে প্রাসঙ্গিক হয়।ভারতীয় সংগীতের ঘরাণায় ‘সুরকার’ সত্যজিৎ যে অবদান রেখে গেছেন, তা অদ্বিতীয়।

তথ্যসূত্রঃ

Music of satyajit Ray : Utpalendu Chakraborty

প্রবন্ধ সংগ্রহ, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ

সত্যজিতের ‘জীবন আর শিল্প’