মহীনের কনসার্টের পর খবরের কাগজে বেরোল, ‘বখে যাওয়া বাঙালি যুবক’

গত পর্বে

আমরা অভিযোগ জানালাম। ওরা বলল, না না বিক্রি হচ্ছে তো৷ প্রতি সপ্তাহেই যাই আর শুনি, বিক্রি হচ্ছে তো৷ একটা সময়ের পর আমরা বুঝলাম ওরা মিথ্যে কথা বলছে। তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি খিস্তি প্রায় হাতাহাতি করে ওদের গোডাউন থেকে বাক্সগুলো ফেরত নিয়ে এলাম। ওরা একটাও বিক্রি করেনি বা করার চেষ্টাই করেনি৷ আমরা আমাদের পাড়ার অতি পরিচিত উকিল গণেশদার সঙ্গে কথা বললাম। উনি বললেন, তোদের তো কোনও এগ্রিমেন্টই নেই! কিছুই করতে পারবি না। শুধু শুধু উকিলের খরচ, যাওয়া আসার অজস্র সময় নষ্ট। অগত্যা মেনে নিতেই হল। ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টটা কেন হল? কী করে হল? অন্যদের রেকর্ডে তো হয় না! তাহলে কি কোনো ধরনের স্যাভোটেজ?

পর্ব ৮

আবার ভারতী, আবার এইচএমভি। কিন্তু সেটা তো ১৯৭৯-র শেষের দিকে। সে কথা পরে হবে। তার আগে রবীন্দ্রসদন সন্ধে-রবীন্দ্রসদন মর্নিং শো এসব চলছে। সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না যে, শ্রোতা দর্শকদের আমাদের গান ঠিক কতটা ভালো লাগছে। অর্থাৎ আমরা বিশেষ কোনও স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে পারছি কি না। খোদ কলকাতা শহরে শ্রোতারা যদি পিছন ফিরে থাকে, তবে আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ি, আসানসোলে এসব নিয়ে তো কোনও আশার কথা ভাবাই যায় না। যাক এসব। মফস্সল বা মহকুমা শহর নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে পড়ল ১৯৭৯ সালেই বহরমপুরের এক সাংস্কৃতিক সংস্থা ‘স্পন্দন’ মহীনের ঘোড়াগুলিকে আমন্ত্রণ জানায় ওখানে একটা অনুষ্ঠান (কনসার্ট) করার জন্য। স্পন্দনের দুই জনের সঙ্গে আজও নিয়মিত কথা হয়, দেখা হয়। একজন ডঃ হর্ষ দাশগুপ্ত, উনি আজও বহরমপুরেই থাকেন। আর গৌতম নাগ বহুদিন হল কলকাতার বাড়িতে। পেশায় ফিল্মে সাউন্ড ডিজাইনার (কলকাতা, বম্বে, ভারতবর্ষের বাইরের কাহিনি ও তথ্যচিত্রে)। এই দুটো নাম আবার ফিরে আসবে যদি আমি কলকাতার বাংলা ব্যান্ড ‘নগর ফিলোমেল’ নিয়ে লেখার সুযোগ পাই। আপাতভাবে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তবু আমার লেখা প্রয়োজন – জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগে এবং পরে একটা অস্বাভাবিক সাংস্কৃতিক সংকট চলছিল। ’৭৭ সালে সিপিএই (এম) বা বামফ্রন্ট নির্বাচিত সরকার হিসাবে ক্ষমতায় আসে, তখন অনেকের (সংস্কৃতি জগতের) মতো আমরাও ভেবেছিলাম ‘ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন্স’ হয়তো অন্য ধরনের হবে, কিছুটা স্বাধীনমনস্ক।

বহরমপুরের শো’তে ফিরে আসি। ভোরবেলা আমরা ট্রেন থেকে নামব, প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে যুবকদের দল। তাদের স্লোগান থেকে যেটুকু কর্ণগোচর করা গেল ‘অপসংস্কৃতি দূর হাঁটো’ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের নামতে দেবে না। ঠিক কী কারণে আজ আর মনে নেই। মনে হচ্ছিল এরা ডানপন্থী যুব-সংগঠন। সংগঠকরা আন্দোলনকারীদের অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিল। দুপুরে খাবারের পর আমি ঘরে সেই লিস্ট নিয়ে দেখছিলাম। শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী অনেক সময়েই লিস্টের কিছুটা রদবদল হয়ে থাকে। হঠাৎ বিশু (আমাদের ড্রামার/ডাবলবেস) আমার ঘরে এসে উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘বাপিদা, বারান্দায় চলো’। আন্দাজ সময় তখন সাড়ে তিনটে। ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি সকালের স্টেশনের সেই অবরোধের একটা এক্সটেন্ড মিছিল রাস্তায় হাঁটছে। এতে অবাক হবার কিছু ছিল না। তবু অবাক হলাম মিছিলের শেষ অংশে সকলের হাতে বাম-লাল ঝাণ্ডা-স্লোগান এক।

বহরমপুরের শো’তে ফিরে আসি। ভোরবেলা আমরা ট্রেন থেকে নামব, প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে যুবকদের দল। তাদের স্লোগান থেকে যেটুকু কর্ণগোচর করা গেল ‘অপসংস্কৃতি দূর হাঁটো’ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের নামতে দেবে না। ঠিক কী কারণে আজ আর মনে নেই। মনে হচ্ছিল এরা ডানপন্থী যুব-সংগঠন। সংগঠকরা আন্দোলনকারীদের অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিল। দুপুরে খাবারের পর আমি ঘরে সেই লিস্ট নিয়ে দেখছিলাম। শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী অনেক সময়েই লিস্টের কিছুটা রদবদল হয়ে থাকে। হঠাৎ বিশু (আমাদের ড্রামার/ডাবলবেস) আমার ঘরে এসে উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘বাপিদা, বারান্দায় চলো’। আন্দাজ সময় তখন সাড়ে তিনটে। ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি সকালের স্টেশনের সেই অবরোধের একটা এক্সটেন্ড মিছিল রাস্তায় হাঁটছে। এতে অবাক হবার কিছু ছিল না। তবু অবাক হলাম মিছিলের শেষ অংশে সকলের হাতে বাম-লাল ঝাণ্ডা-স্লোগান এক।

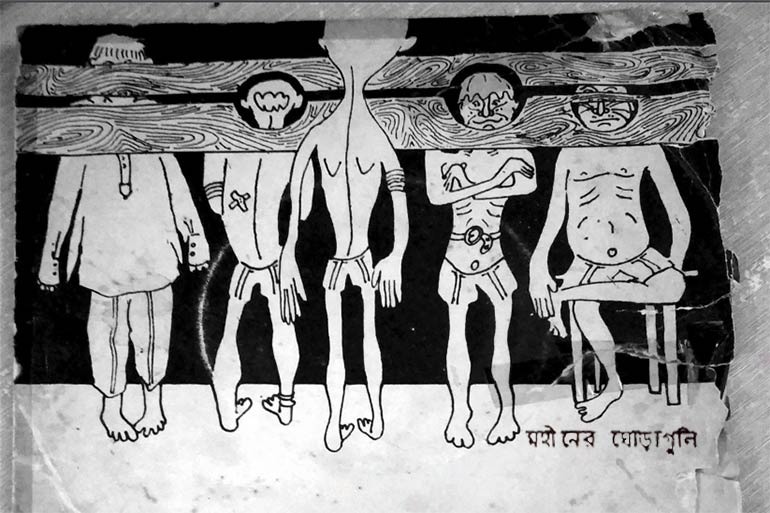

তৃতীয় ডিস্কের ব্যাক কভার, ১৯৭৯, মহীনের ঘোড়াগুলি

সন্ধেবেলায় হলে পৌঁছে গেলাম। বীভৎস একটা সাউন্ড – প্রথাগত অর্থে ক্যাকোফনি আমরা মঞ্চ থেকে কিছুই বুঝিনি। সংগঠক হর্ষদা লিখছেন, ‘আসলে বহরমপুরের লোক তখনও হারমনি শোনেনি। আমায় একজন পরে বলেছিল একই গান তিনজন মিলে তিনরকম সুরে গাইছে। কোনটা আসল সুর কী করে বুঝব? বেসুরো লাগছে। যারা মহীনের অনুষ্ঠান দেখে নিন্দা করেছিল, এখন তারা গর্ববোধ করে।” (সিলেবাসে নেই, ডঃ হর্ষ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৪৮)।

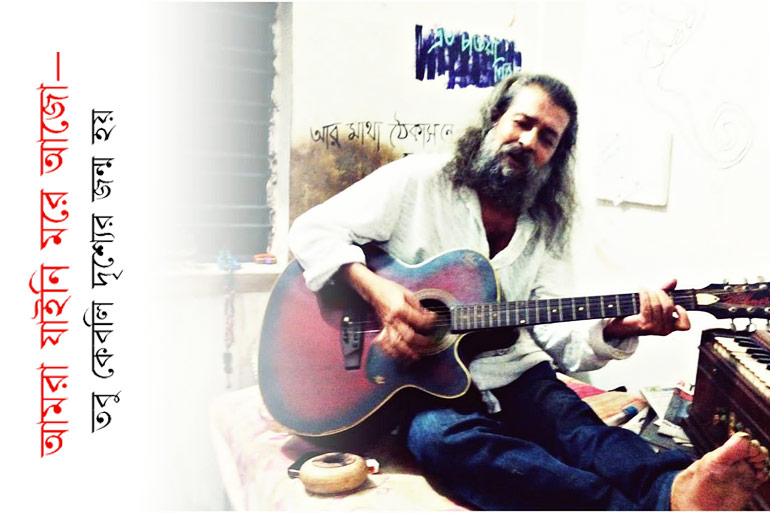

আহা! মফস্সল বলে করুণা করার মতো কিছুই নেই। কলকাতা আমাদের কাছে ওই একই প্রতিক্রিয়া দেখাত। আশেপাশের পাড়ার বাচ্চারা ঢিল ছুঁড়ে মারত। উস্কানি থাকত, কিন্তু অন্ধকারে লুকিয়ে। কিছু করার থাকত না। শুধু মাথার মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকত। বিশেষ করে আমার আর মণিদার, প্রায় কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, একগান দাড়ি, হাঁটু ছেঁড়া জিনস...।

খবরের কাগজে রিভিউ বেরত, “বাঙালি যুবকদের বখে যাওয়ার চেষ্টা।”

(চলবে...)