মেরিকামায়া সাতকাহন : হলভর্তি অবাঙালি, আমরা গাইলাম ভূপেন হাজারিকার “দোলা হে দোলা...”

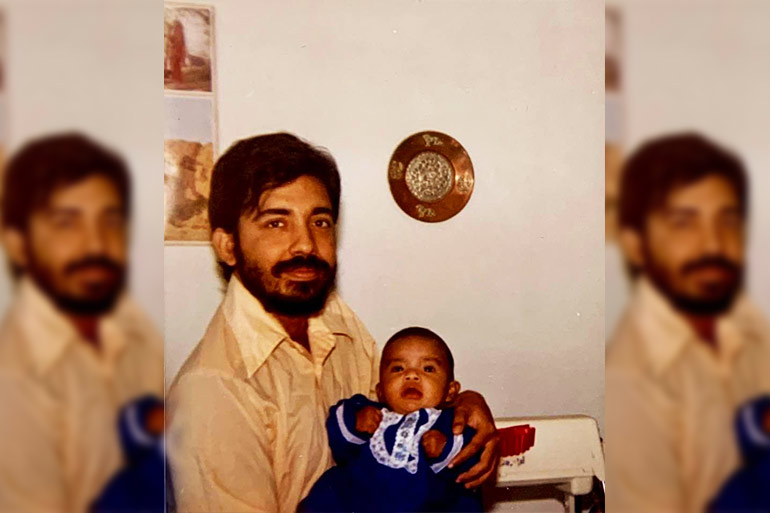

বিবাহিত ছাত্রছাত্রীদের এ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ‘কার্ডিনাল কোর্ট’-এ মেয়ের সঙ্গে

কলকাতার বড়বাজার থেকে বাগবাজার, আর লেক মার্কেট থেকে ফেক মার্কেটে যখন আমাদের আমেরিকা চলে যাওয়া নামক অত্যাশ্চর্য, অসম্ভব ঘটনা নিয়ে অত্যাশ্চর্য, অসম্ভব গসিপ চলেছে, তখন আমরা কী করছিলাম?

আমেরিকায় আমাদের জীবনটা কাটছিলো কেমন করে?

নিজের একাকীত্বের জীবনের কথা তো আগেই বলেছি। সেই শুনশান মাঝরাত্তিরে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির জনশূন্য কোয়াড। তারাগুলো ঠাণ্ডা আকাশে চোখ পিটপিট করে। বাংলায় কথা বলার একটাও মানুষ প্রায় নেই। রঞ্জন গুপ্ত আমার রুমমেট। সে সিরিয়াস ছাত্র, ডঃ ব্রকম্যান বলে এক সিরিয়াস জুইশ প্রফেসরের কাছে মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে রিসার্চ করে। কালেভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়। রঞ্জন টাইপের ভারতীয় ছাত্রদের বন্ধুরও দরকার হয় না, পরিজনও না। বাবা ও মা’কে অল্পবয়সেই হারিয়েছে। দেশ ছেড়ে চলে এসেছে এমন একটা ছেলে, যে দেশে থাকতেও একা একা থাকতেই ভালোবাসতো। আমি ওকে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে একটু একটু চিনতাম। আমাদের থেকে দু’বছরের না তিন বছরের জুনিয়ার। অত্যন্ত মৃদুভাষী – গলাটা প্রায় মেয়েদের মতো। অত্যন্ত ভদ্র। পকেটে রামকৃষ্ণদেবের বই নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার মতো ফুর্তিবাজ আড্ডাবাজ সায়েন্স কলেজে তিন বছরের সিনিয়ার দাদাদের সঙ্গে তুমুল হৈহৈ করে বেড়ানো, ক্রিকেট ফুটবল খেলে বেড়ানো, থিয়েটার সিনেমা করে বেড়ানো, অল নাইট গানের আসর করে বেড়ানো একটা ছেলে, আর রঞ্জন? বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব নয়।

রঞ্জন শুধু সেই পিওরিয়া চার্টার বাসে করে শিকাগো থেকে আমাকে নরমাল শহরে নিয়ে যায়নি। মিসেস হ্যারিসনের বাড়িতে আমার জন্যে নিজের ঘরের আদ্ধেকটা ছেড়ে দিয়েছিলো। প্রথমেই এই ব্যবস্থা না করা থাকলে আমি কোথায় থাকতাম, জানি না। সুনীতা ওয়াকার হলে থাকতো। সে মহার্ঘ্য ডর্মে থাকার ক্ষমতা আমার নেই।

কিন্তু রঞ্জন আমার উপকার করেছিল, সে কথাও আমি ভুলতে পারি না। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একটা দেশে – তাও আবার পৃথিবীর উল্টোদিকের আমেরিকায় – রঞ্জন এসেছিলো শিকাগো এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে বাসে করে একশো মাইল দূরে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নিয়ে যেতে। সঙ্গে ছিল সুনীতা বসু, আর নিরঞ্জন শা বলে একটা গুজরাটি ছেলে। সুনীতা আর নিরঞ্জন দুজনেই ইয়ং ব্যাচেলার। উচ্চবিত্ত ঘর থেকে আসা। মহার্ঘ্য ডর্মিটরিতে থাকতো, আর কাজের মধ্যে ছিল পড়াশোনা একটু, আর আড্ডা অনেক। আমেরিকায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই সুনীতা ডেভিড বলে একটা শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান ছেলে, আর নিরঞ্জন রোজ বলে একটা শ্বেতাঙ্গিনী আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে ডেট করতে শুরু করে দিলো।

রঞ্জন শুধু সেই পিওরিয়া চার্টার বাসে করে শিকাগো থেকে আমাকে নরমাল শহরে নিয়ে যায়নি। মিসেস হ্যারিসনের বাড়িতে আমার জন্যে নিজের ঘরের আদ্ধেকটা ছেড়ে দিয়েছিলো। প্রথমেই এই ব্যবস্থা না করা থাকলে আমি কোথায় থাকতাম, জানি না। সুনীতা ওয়াকার হলে থাকতো। সে মহার্ঘ্য ডর্মে থাকার ক্ষমতা আমার নেই।

ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি’র মিলনার লাইব্রেরি

ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি’র মিলনার লাইব্রেরি

সুতরাং, রঞ্জন, আজ তুমি যেখানেই থাকো, তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি, কারণ হওয়া সম্ভব ছিলো না। তা ছাড়া, তুমি এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধরে আমাদের কমন বাথরুম ব্যবহার করতে। কী করতে এতক্ষণ ধরে, এডগার, ভরত, আবাবা আর আমি অনেক জল্পনা করেছি। আমি ওদের ঠোঁট টিপে হাসায় বিশ্বাস করিনি। তুমি হয়তো প্রার্থনা করতে। একটা পঁচিশ বছর বয়েসের ছেলে বাথরুমে দেড় ঘণ্টা ধরে প্রার্থনা করছে, ভাবলেই কেমন যেন একটা বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ ভাব জেগে ওঠে আমার মতো সম্পূর্ণ অধার্মিক একটা লোকের মনেও।

যাক, যা গেছে তা যাক।

পরের সিমেস্টারে বস্টন শহর থেকে এসে হাজির হলো ওই বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজেরই আর এক জুনিয়ার সৌমিত্র ঘোষ রায়। তার দাদা সুব্রত থাকে ফ্যামিলি নিয়ে বস্টনে। সৌমিত্র বুদ্ধির কাজ করেছিল, কারণ বুদ্ধি দেবার মানুষ ছিল। আগস্ট মাসে আমেরিকায় এসেও ও ইউনিভার্সিটিকে বলে ক্লাস শুরু করা এক সিমেস্টার পিছিয়ে দিয়েছিলো। এই চার সাড়ে চার মাস সৌমিত্র দাদা বৌদির কাছে থেকে আমেরিকা ব্যাপারটা কী, তা শিখে এসেছে। আমি শিখিনি। সৌমিত্র এসে পৌঁছনোর পর আমি রঞ্জনের ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা ঘরে ওর সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করলাম। সৌমিত্র ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতো। দক্ষিণীর ছাত্র। ফার্ন রোডে ওদের নিজেদের বাড়ি।

আমাদের সেই তীব্র একাকীত্বের জীবনে সৌমিত্র আর আমি রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে অন্ত্যক্ষরী খেলতে শুরু করলাম। নিঃসঙ্গতা একটু একটু কাটলো।

আমি গাইলাম, “এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি...”

সৌমিত্র ধরে নিলো। “নি” দিয়ে সে গাইলো, “নিশীথ রাতের প্রাণ...”

তবুও, একা, একা, একা। ভীষণভাবেই একা।

আমিও বউকে ফেলে এসেছি কলকাতায়। সৌমিত্রও। কাজল এসে উপস্থিত হলো মোটামুটি একই সময়ে – মুক্তির সঙ্গে। তারপর আমরা দুজনেই সিঙ্গলদের হাউসিং ছেড়ে চলে গেছি বিবাহিত ছাত্রছাত্রীদের এ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স কার্ডিনাল কোর্টে।

এখনো মনে আছে – পি-১৭৮ কার্ডিনাল কোর্টে দোতলার এক বেডরুম এ্যাপার্টমেন্ট। পাশের ফ্ল্যাটে শ্বেতাঙ্গিনী সিঙ্গল মাদার লিজ আর তার ছোট্ট মেয়ে। ছুটির দিনে মুক্তি আর আমি মেয়েকে বাংলা গান শোনাতাম। আগডুম বাগডুম, ইকির মিকির চাম চিকির শেখাতাম। দুপুরবেলা ভাত আর বাফেলো ফিশ রান্না করে খেতাম। লিজ এ্যাপার্টমেন্টের পিছনের উঁচু সবুজ ঘাসে ঢাকা জায়গাটায় অর্ধনগ্ন হয়ে সান ট্যান করতো – বোধহয় বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে।

সেই ভীষণ সঙ্কট কাটানোর পরে আমাদের সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে আমরা ভালো করে থাকতে আরম্ভ করলাম সেই কমপ্লেক্সেই। এখনো মনে আছে – পি-১৭৮ কার্ডিনাল কোর্টে দোতলার এক বেডরুম এ্যাপার্টমেন্ট। পাশের ফ্ল্যাটে শ্বেতাঙ্গিনী সিঙ্গল মাদার লিজ আর তার ছোট্ট মেয়ে। ছুটির দিনে মুক্তি আর আমি মেয়েকে বাংলা গান শোনাতাম। আগডুম বাগডুম, ইকির মিকির চাম চিকির শেখাতাম। দুপুরবেলা ভাত আর বাফেলো ফিশ রান্না করে খেতাম। লিজ এ্যাপার্টমেন্টের পিছনের উঁচু সবুজ ঘাসে ঢাকা জায়গাটায় অর্ধনগ্ন হয়ে সান ট্যান করতো – বোধহয় বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে।

ওল্ড কার্ডিনাল কোর্ট

ওল্ড কার্ডিনাল কোর্ট

তা, সেসব হলো মুক্তি আসার পর, মেয়ে আমাদের জীবনে আসার পরের গল্প। তার আগের গল্প আরো বাকি আছে।

সৌমিত্র আর আমি একবার ইউনিভার্সিটির মধ্যেই কোথায় যেন গিয়ে – কীভাবে হয়েছিল তা আর ঠিক মনে নেই – পরিচয় হয়ে গেলো এক ভারতীয় বাঙালি ডাক্তার আর তাঁর পরিবারের সঙ্গে। ইচ্ছে করেই নাম বলছি না। আমাদের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল নামক বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমরা দু’জন গান গেয়েছিলাম – এক হলভর্তি লোক এবং তার মধ্যে একটাও বাঙালি নেই – “দোলা হে দোলা, আঁকাবাঁকা পথে মোরা...” ইত্যাদি। সেই গান শুনেই বোধহয় এই ডাক্তার আমাদের সঙ্গে দেখা করেন, এবং তাঁর বাড়িতে এক সন্ধেবেলা ডিনারের নেমন্তন্ন করেন। সেখানে গিয়ে আবার পরিচয় হলো পিওরিয়া শহরের বাসিন্দা এক ইঞ্জিনিয়ার কলকাত্তাইয়ার সঙ্গে। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার দুজনেই সুপ্রতিষ্ঠিত -- ব্লুমিংটনে ডাক্তারের বিরাট বাড়ি। পিওরিয়াতে ইঞ্জিনিয়ারের। সেখানে আমরা গিয়েছি। দুজনেই প্রচণ্ড গান পাগল, কিন্তু ওই যে বললাম, প্রচণ্ড। অর্থাৎ, ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই।

ভালো ভালো খাওয়াদাওয়া হলো, চাটিচুটি গল্প হলো। তারপর আমাদের দু’জনকে গান গাইতে বলা হলো। সৌমিত্র আর আমি শুরু করলাম – অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে। তারপর ওই যা হয়, আমাদের প্রিয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁর “বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা”, “পথে এবার নামো সাথী” এইসব। আমি একটা গাই, তো সৌমিত্র আর একটা।

জানি না, কোথা দিয়ে তাল কেটে গেলো। হয়তো সুপ্রতিষ্ঠিত দুই বাঙালিই হুইস্কি পানে ঈষৎ মত্ত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ এতকাল পরেও তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাইনি।

দেখা গেলো, বোম্বাইয়ের বাঙালি ডাক্তার ওই প্রচণ্ড ভাবে মান্না দে’র ভক্ত, আর কলকাতার ইঞ্জিনিয়ার হেমন্ত মুখার্জী’র। প্রচণ্ড তর্কাতর্কি শুরু হলো – মান্না বড়ো, না হেমন্ত বড়ো। এবং, তর্কাতর্কি, বচসা শেষ পর্যন্ত হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছলো। আমরা আমেরিকায় দুই নবাগত কপর্দকহীন ছাত্র হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম।

শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, “আপনারা করছেন কী?”

দু’জনেই রাগতভাবে ফিরে তাকালেন। হাতাহাতিটা বন্ধ হলো।

আমি বললাম, “আমাদের বাড়ি নিয়ে চলুন। এখানে আমরা আর থাকবো না।”

বলতেই হলো, কারণ পাঁচ মাইল দূরের ব্লুমিংটন থেকে রাত এগারোটার সময়ে বাড়ি ফেরার কোনো উপায় আর নেই।

বোম্বাইয়ের ডাক্তার – আমাদের হোস্ট – বললেন, “আই এ্যাম সরি।”

কলকাতার হেমন্ত কিছুই বললেন না। বাইরে বেরিয়ে গেলেন। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ পেলাম।

(চলবে...)

*আমেরিকা-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রখ্যাত মানবধিকার কর্মী ডঃ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলামে শুরু হয়েছে ‘মেরিকামায়া সাতকাহন’।

ধারাবাহিকভাবে প্রতি শুক্রবার সন্ধে ৬টায় প্রকাশিত হচ্ছে শুধুমাত্র বঙ্গদর্শন-এ।

‘মেরিকামায়া সাতকাহন’-এর সমস্ত পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন।