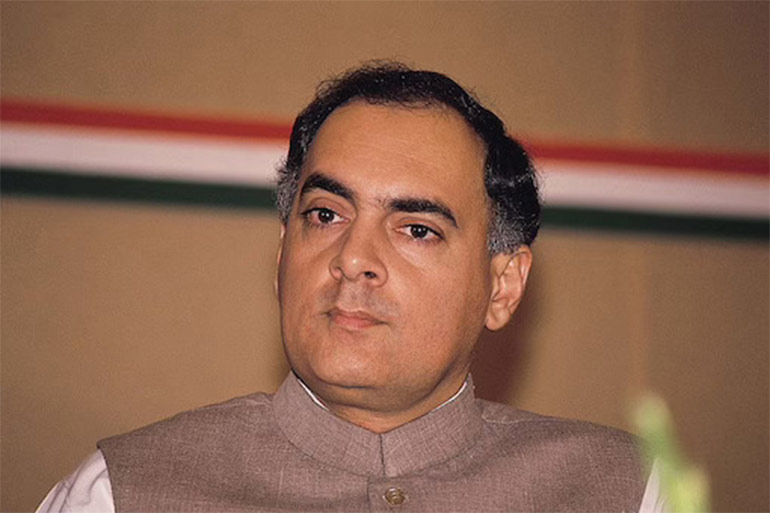

মেরিকামায়া সাতকাহন : আমেরিকায় বসে রাজীব গান্ধি হত্যার বীভৎস বর্ণনা দেখে আঁতকে উঠেছিলাম

সেই একই সময়ে ভারতবর্ষে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে চলেছে। ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী আক্রমণে তামিলনাডুতে নিহত হলেন রাজীব গান্ধি।

সে এক বীভৎস ব্যাপার। ব্যাপারটা যে কতখানি বীভৎস ছিল, দেশের মিডিয়া বোধহয় সেন্সরশিপের কল্যাণে সাধারণ মানুষকে ঠিকমতো তা জানায়নি। আমরা আমেরিকায় বসে জানতে পেরেছিলাম, কারণ এদেশের মিডিয়া ভয়ঙ্কর খবর, খুনের খবর, সন্ত্রাসের খবর, মানুষের সর্বনাশের খবর ফলাও করে বিক্রি করে। অবশ্য, অন্য দেশের খবর। এদেশের মিলিটারি যে সারা বিশ্বে লক্ষ মানুষ মেরে ফেলছে, তার খবর থাকে না।

যাক গে।

মৃত্যু বোধহয় সবচেয়ে লাভজনক সংবাদ। ওই যে আমার কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপিকা লিনেল হ্যানকক বলতেন, “দেয়ার্স নো নিউজ ইফ দেয়ার্স নো বডি।” অর্থাৎ, মৃতদেহের খবর না থাকলে সেটা কোনো খবরই নয়। তখন শকিং মনে হতো। তারপর দেখলাম, মার্কিনি মিডিয়ার মুনাফার মূল মন্ত্রই হলো মৃত্যু। যত বেশি মৃত্যু, তত বেশি মুনাফা।

মুনাফা এবং মানি। মানি এবং রেটিং। যত মৃত্যু, যত উত্তেজনা, ভয়, ঘৃণা, হিংসার খবর, তত উৎকৃষ্ট টি আর পি। যদিও টেলিভশন রেটিং পয়েন্ট বলা হয়, কিন্তু অমুক ডট কম তমুক ডট কম সর্বত্রই টি আর পি'র সর্বময় উপস্থিতি। সুতরাং, চালাও গুলি। চালাও যথেচ্ছ মৃত্যু। ছাপাও যে কোনো ছবি। এই হলো মার্কিনি মিডিয়ার মডেল। এমন কি, নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো “হোলি-বাইবেল” মিডিয়াও আফগানিস্তানের প্রকাশ্য চত্বরে নাজিবুল্লাহকে ফাঁসি দেওয়ার ছবি ছাপিয়েছে। সাদ্দাম হুসেনের বেলাতেও তাই।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ রাজীব গান্ধির মৃত্যুর খবর

আজ অবশ্য আমাদের দেশের মিডিয়া সেই মার্কিনি মডেলকে ধর্মীয় উপাসনার মতো গ্রহণ করেছে। আমরা বোধহয় পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম শিষ্য – মতান্তরে চামচা, বা ভদ্র বাংলায় স্তাবক। আমরা অন্যদের অনুসরণ করতে, অনুকরণ করার ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ। আজকে দেশের মিডিয়াতে মৃতদেহ, খুন, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলা, গাড়িচাপা ইত্যাদি ভালো ভালো “আসল” খবর দিয়েই কাগজের প্রথম পাতা এবং টিভির প্রথম কয়েক মিনিট বোঝাই হয়ে থাকে। এখন আর এই মডেলকে কেউ শকিং মনে করে না।

অনলাইন মিডিয়ার কথা, ডিজিটাল খবরের কথা আর সোশ্যাল মিডিয়ার কথা আর বললাম না। সে আর এক বিকৃত স্ক্যাণ্ডাল।

আমরা শক পেতাম। তাই আমেরিকায় বসে রাজীব গান্ধির হত্যার বীভৎস বর্ণনা দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। এখনো মনে আছে, সিএনএন বলেছিলো, তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সুইসাইড বম্বিংয়ে রাজীব গান্ধির মাথা উড়ে গিয়েছিলো। সনাক্ত করা যাচ্ছিলো না কোনটা কার দেহ, আর কোনটা কার মাথা। রাজীব গান্ধি ছাড়াও আরো পনেরো জন উড়ে গিয়েছিলো শ্রীপেরুম্বুদুরে।

আমাদের প্ল্যান্ট বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান অফিসে, যেখানে বাইরের ঘরে রিসেপশনিস্ট-কাম-সেক্রেটারি বেটি গ্রাফ বসতেন আর পিছনের ঘরটায় আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট লরেন্স ম্যাটেন কাজ করতেন, তার পাশেই একটা বড়ো ঘর ছিল। সেটাই আমাদের লাঞ্চ রুম। সেখানে একটা মাইক্রোওয়েভ, একটা ফ্রিজ, একটা জলের কল আর সিংক যাকে আমরা দেশে বেসিন বলি, আর কয়েকটা টেবিল চেয়ার ছিল।

আবার সেটাই আমাদের একমেবাদ্বিতীয়ম কনফারেন্স রুম। পিএইচডি ডিসার্টেশন জমা দেওয়ার পরে যে পাবলিক সেমিনার দিতে হয় রিসার্চের ওপর, সেই সেমিনার আমি এই ঘরেই দিয়েছি। একটা পোর্টেবল স্ক্রীন টাঙিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে প্রজেক্টর থেকে স্লাইড শো দিতে হয়। কম্পিউটার থেকে সরাসরি প্রজেক্ট করার প্রযুক্তি তখন সবেমাত্র বড়ো বড়ো ইউনিভার্সিটিতে এসেছে। দেখে এসেছি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কনফারেন্সে গিয়ে – বার্কেলির পরিচিত বাঘা ছাত্র স্টিভ লী, ডিউক ইউনিভার্সিটির ফরাসি ছাত্র ফ্রাঁসোয়া – সে তাদের ব্যাপারই আলাদা।

আমাদের সবচেয়ে টেক-স্যাভি দু’একজন প্রফেসর সেসব টেকনোলজি সবেমাত্র নিয়ে এসেছেন আমাদের স্কুলে। আমরা মুগ্ধ হয়ে সেসব দেখি। তখন নব্বই একানব্বই সাল।

দুপুরবেলা সময় পেলে ওখানে বসেই সতীর্থদের সঙ্গে একটু আড্ডা। আগেই বলেছি, এই ইউনিভার্সিটিতে এসে দেখলাম আমাদের মতো পিএইচডি ছাত্রদের জন্যে নিজের নিজের একটা প্রাইভেট অফিস আছে যেখানে আমরা পড়াশোনা করি, আবার পড়ানোর জন্যে তৈরি হই, পরীক্ষার খাতা গ্রেড করি। ছাত্রছাত্রীরা সেখানেই পড়া বুঝে নিতে আসে।

মাস্টার্স স্টুডেন্টদের জন্যে একটা কমন রুম – সেখানে একটাই টেলিফোন। আমাদের নিজেদের আলাদা আলাদা ফোন, আর এক্সটেনশন নম্বর। পিএইচডি স্টুডেন্টদের সম্মান আলাদা। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা অবাক চোখে দেখে। মাঝে মাঝে প্রেমে পড়ে ওই “চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা”রা।

ইলিনয়তে থাকার সেই সাতটা বছর – প্রথম আড়াই বছর নরমাল-ব্লুমিংটনে, আর পিএইচডি করার সাড়ে চার বছর কার্বনডেলে – দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলাম। পঁচাশি থেকে চুরানব্বই এই ন’বছর দেশে যেতে পারিনি। ইন্টারনেট, সেল ফোন আর স্কাইপ-ফেসবুক-হোয়াটস্যাপ তখন সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে। এখনকার দিনে যারা আমেরিকায় পড়তে বা কাজকর্ম করতে আসে, তারা কল্পনাও করতে পারবে না।

আমাদের টাকা ছিলো না, এবং নিতান্ত দরিদ্রভাবে প্রথম কয়েকটা বছর কেটেছে। সেসব কথা আমি আগেই লিখেছি। এসআইইউ’তে এসে যখন আমার নিজের অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ চারশো টাকা থেকে বেড়ে সাতশো টাকা হলো, তখন সে দারিদ্র্য ঘুচলো। তারপর মুক্তি আমাদের ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টে একটা রিসার্চ জব পেলো ইন্টারভিউ দিয়ে, এবং প্রফেসর ফেরারোর সাহায্যে মার্কিন ইমিগ্রেশনে অ্যাপলিকেশন পাঠিয়ে ভিসা বদলে নিলো, যাতে আইনসম্মতভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তখন থেকে আমাদের আর্থিক কষ্ট আর থাকলো না।

কিন্তু তখন এলো আর একটা সমস্যা। অসমর্থিত সূত্রে জানা গেলো, মুক্তি এখন যে ভিসায় কাজ করছে, দেশে একবার গেলে সে ভিসা যে আবার পাওয়া যাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সহজ বাংলায় তার মানে হলো, দেশে যেতে পারো যখন খুশি। কিন্তু মার্কিন সরকার তোমাকে আবার ফিরতে দিতে নাও পারে।

ইমিগ্রেশন অফিসাররা এমনিতেই তাদের পুলিশের মতো, মিলিটারিদের মতো ব্যবহারের জন্যে বিখ্যাত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তাদের আচরণ ক্রীতদাস প্রথার মতো। খারাপ ছাত্রের পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়ে মনের যে অবস্থা হয়, ইউ এস কনস্যুলেট বা ব্রিটিশ এমব্যাসিতে ভিসার ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময়েও আমাদের দেশের অধিকাংশ আবেদনকারীর সেই অবস্থা হয়। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, কেউ মুখে চোখে ঠাণ্ডা জল দেয়। কেউ ঈশ্বর আল্লাহকে ডাকে। কেউ পরীক্ষা দিতে, থুড়ি, ইন্টারভিউ দিতে যায়ই না। পেটের মধ্যে প্রজাপতি ওড়ে।

অবশ্য আমার বাবার মতো লোক হলে আলাদা কথা। একবার কলকাতায় ভিজিটর ভিসার ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে তিনি সোজা বলেই দিলেন, “আপনাদের দেশে যাওয়ার জন্যে আমার কোনো কাতর প্রার্থনা নেই। ভিসা দিলে দেবেন, না দিলে দেবেন না, ব্যাস।”

অবশ্য, ব্যাসটা বলেননি। ওটা আমি জুড়ে দিলাম। যাক, সে গল্প পরে আসবে।

হো চি মিন সরণির আমেরিকান কনস্যুলেট

কলকাতার ইউ এস ভিসা অফিস, অর্থাৎ কনস্যুলেট হো চি মিন সরণিতে অবস্থিত শুনে আই এস ইউ’র সেই ডঃ ম্যাকক্র্যাকেন ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, “হোয়াটস উইথ দ্যাট? হোয়াই হো চি মিন সারানি? হোয়াটস সারানি এনিওয়েজ?”

মুক্তি দেশের কাজকর্ম সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আমেরিকায় চলে এসেছে। দু বছর বিনা বেতনে চাকরিটা ছিল। এখন আর নেই। আমারও সেই একই গল্প। এখন দেশে গেলে যদি আর আসতে না দেয়! সে ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

লাঞ্চ রুমে ঊনিশশো একানব্বই সালের মে মাস। দ্য সাদার্ন ইলিনয়ান খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রাজীব গান্ধির মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছে। সঙ্গে ওই যে বললাম, মৃত্যুর, বডির ছবি। আমার যিনি সবচেয়ে বড়ো সমর্থক ছিলেন, আমার পৃষ্ঠকে যিনি সর্বদা যত্নে স্নেহে পোষণ করে এসেছেন, সেই বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ল্যারি ম্যাটেন লাঞ্চরুমে এসে আমাকে দেখালেন। আমি তো স্তম্ভিত। ছ’বছর হতে চললো, দেশে যাইনি। একসময়ে তুমুল রাজনীতি করা আমি এখন দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো রাজনীতিবর্জিত জীবন কাটাই প্রবল জীবনসংগ্রামের তাগিদে – ঠিক যেমন উপড়ে আনা একটা গাছ নতুন জায়গায় নতুন মাটিতে বাঁচার সংগ্রাম করে যায়।

তার মধ্যে আমেরিকায় একটু একটু করে পরোক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছি – স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তৈরি করেছি, আর সেই বীমা কোম্পানির স্ক্যাণ্ডাল ফাঁস করে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তিন মিলিয়ন ডলার বাঁচিয়ে দিয়েছি। অবশ্য, তার জন্যে আমাকে কোনো পুরস্কার দেয়নি কেউ। তা না দিক।

কিন্তু দেশে যে কী ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে পালাবদল চলছে, সমাজতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থা কীভাবে যে অতি দ্রুত নিষ্ঠুর নির্দয় মার্কিনি মডেলের পুঁজিবাদের কবলে তলিয়ে যাচ্ছে, তার কোনো খবর আমি রাখিনি। আমার বাবার চিঠিতে এসব খবর কখনো থাকতো না। বন্ধু বা আত্মীয় দু’চারজন যারা চিঠিপত্র দিতো, তারাও এসব খবর কখনো দেয়নি।

খবর পড়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। তারপর মুক্তিকে ফোন করে জানালাম।

মনে পড়লো, ইন্দিরা গান্ধির হত্যার কথা। তারপর সারা দেশ জুড়ে দাঙ্গা, আর নিরীহ নির্দোষ শিখদের গণহত্যা। চুরাশির একত্রিশে অক্টোবর ইন্দিরা নিহত হলেন। ভারতবর্ষ সাতচল্লিশের পর আবার ডুবে গেলো রক্তে। আটচল্লিশের একত্রিশে জানুয়ারী নাথুরাম গডসে আর সাভারকারদের গান্ধিহত্যা।

গান্ধিহত্যা

আর এখন একুশে মে, একানব্বই। আবার সেই সন্ত্রাস, হত্যা, মানুষের মৃত্যু। বীভৎসতা।

ল্যারি ম্যাটেন চশমাটা মাথার ওপর তুলে বললেন, “তোমার কী মনে হয় – ইজ দেয়ার গোয়িং টু বি ন্যাদার কম্যুনাল রায়ট?”

(চলবে)

_____________________

*আমেরিকা-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রখ্যাত মানবধিকার কর্মী ডঃ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলামে চলছে ‘মেরিকামায়া সাতকাহন’।

ধারাবাহিকভাবে প্রতি শুক্রবার সন্ধে ৬টায় প্রকাশিত হচ্ছে শুধুমাত্র বঙ্গদর্শন-এ।

‘মেরিকামায়া সাতকাহন’-এর সমস্ত পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন।