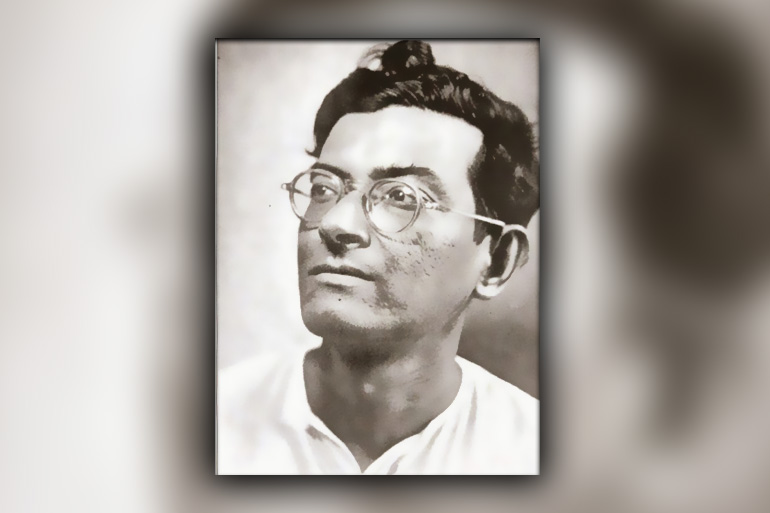

সংসার চালাতে ভাইয়ের সঙ্গে ছাপাখানার ব্যবসা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটোবেলার খামখেয়ালি জীবনভর লালন করা বড়ো সহজ কথা নয়। তবু জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই এটি বিপর্যয়ের কারণ হলেও এর মস্ত সুবিধেও আছে। তা হল মনের কাছে চিরকাল সৎ থাকা। সবাই অবশ্য তা পারেন না, জীবনের জোয়াল ঠেলতে ঠেলতে অনেকেই পিছিয়ে আসেন, হেরে যায় ইচ্ছে। অন্যদিকে বাস্তবের শত চোখরাঙানিতেও নিজের মনকে, নিজের আদর্শকে যারা টিকিয়ে রাখতে পারেন, তাদের নিয়ে অপর এক কথকতার জন্ম হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির তেমনই এক কথকতার নায়ক তিনি, যাঁর সব লেখালেখি, সমস্ত যাপনের সঙ্গে একদিকে মিশে থাকে চরম বাস্তব, অন্যদিকে যত্নে বেঁচে থাকে স্বতন্ত্র মন। তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শতবছর পেরিয়ে গেছে বহুদিন, তবু আজও সাহিত্যের ইতিহাসকার মাত্রই একবাক্যে স্বীকার করেন বিশ শতকের ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের একজন অন্যতম শক্তিমান লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অথচ, সহপাঠীর দেওয়া ‘চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট’ করতেই বিজ্ঞানের ছাত্র এই মানুষটির লেখার শুরু। ১৯২৮-এ তখন ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার রমরমা, খুব নামকরা লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ সে পত্রিকা। কলেজ বন্ধুর ওপেন চ্যালেঞ্জ লুফে নিলেন প্রেসিডেন্সির অঙ্কের মেধাবী ছাত্র মানিক। বিচিত্রায় বেরলো তাঁর প্রথম লেখা গল্প ‘অতসী মামি’।

‘কল্লোল ত্রয়ী’র অন্যতম দিকপাল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, “একদিন বিচিত্রার দফতরে কালোপানা একটি লম্বা ছেলে এল৷ বলল গল্প এনেছি। বললাম দিয়ে যান। সেই ছেলে লম্বা হাত বাড়িয়ে গল্পের পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলল, এই যে রাখুন। এমন ভাব যেন এখনি ছাপতে দিলে ভালো হয়। চোখেমুখে আত্মবিশ্বাস চুঁইয়ে পড়ছে। গল্প জমা দিয়ে সে চলে গেল। আমি তারপর এমনিই গল্পে একবার চোখ বোলাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। এ যে রীতিমতো দুর্দান্ত গল্প!” সেদিনই ঠিক হয়ে গেল বাকি জীবনটা মানিক লেখালেখিই করবেন। এই অচিন্ত্যবাবুই পরবর্তীতে বলেছিলেন আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কল্লোলের’ই কুলবর্ধন’, যিনি কল্লোল ডিঙিয়ে বিচিত্রায় এসেছিলেন, এসেছিলেন পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়।

অচিন্ত্যকুমার ঠিকই দেখেছিলেন সেদিন, একটি লম্বা কালোপনা ছেলের চোখ চকচক করছে প্রাণশক্তিতে।

চার ছেলেমেয়ের পর হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরদাসুন্দরীর পঞ্চম সন্তান হল এক কালো কুচকুচে ছেলে। এদিকে চোখ তার চকচক করছে। গায়ের রং দেখে আঁতুড়ঘরেই নাম রাখা হল কালোমানিক। গণকঠাকুর নাম রাখলেন অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবা নাম রাখলেন প্রবোধকুমার। সব নাম আড়ালেই পড়ে রইল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কালোমানিকের কালো খসে পড়ে মানিক বলেই সবাই ভালোবাসল, মনে রাখল। তাই জীবনের প্রথম গল্পেও নিজের এই ডাকনামটাই ব্যবহার করলেন মানিক। আদিনিবাস ঢাকার বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামে হলেও হরিহর ছিলেন সাওতাঁল পরগনার দুমকার সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো, সেখানেই ১৯০৮ সালে জন্ম হয় মানিকের। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে কখনও কলকাতা, কখনও টাঙ্গাইল, মায়ের মৃত্যুর পর কখনও কাঁথি, কখনও বাঁকুড়া আবার কখনও অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় শৈশব, কৈশোর কেটেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ফলত বিভিন্ন জায়গার মানুষ তাঁর স্মৃতিতে চির অক্ষয় হয়েছিল, যারা পরবর্তীতে অবিকৃত অবস্থায় জায়গা পেয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়।

যে সময় তিনি ঠিক করলেন অঙ্কে অনার্স ছেড়ে দিয়ে লেখালেখিই করবেন। বড়দা ও বাবার সঙ্গে তা নিয়ে প্রবল মতবিরোধ হল। বড়দা টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন অভিমানে। শুরু হল মানিকের একলা পথচলা, সঙ্গী কেবল কলম। ১৯৩০-এ আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেসে গিয়ে উঠলেন। জীবিকা করলেন সাহিত্যচর্চাকে, ফলে দিনরাত এক করে পেট ভরাতে এবং অবশ্যই মনের তাগিদে লিখে চললেন অবিরাম। কারণ ততদিনে বুঝে নিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক আর কবি প্রতিভায় মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই - পার্থক্য শুধু বিকাশ আর প্রকাশে। দু’বছরের মধ্যে লিখে ফেললেন সাতখানা বই। পাশাপাশি লিখে চলেছেন ‘বঙ্গশ্রী’, ‘বিচিত্রা’, ‘ভারতবর্ষ’-এর মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায়। ‘জননী’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘তুল নাচের ইতিকথা’, ‘জীবনের জটিলতা’র মতো একাধিক সর্বজনপ্রিয় উপন্যাস , ‘প্রাগৈতিহাসিক’, ‘সরীসৃপ’, ‘হারাণের নাতজামাই’, ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’, ‘আজ কাল পরশুর গল্প’, ‘হলুদ পোড়া’র মতো অজস্র মেধাবী ছোটোগল্পের জন্মদাতা মানিকের ঝুলিতে আছে চল্লিশটির বেশি উপন্যাস ও তিনশতাধিক ছোটগল্প। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় মানুষ তার সবরকম প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ হয়েই থেকেছে, কোথাও তাকে মানুষ ছাড়িয়ে দেবতার পোশাক পরতে হয়নি। গাওদিয়া গ্রামের শশী ডাক্তার, কুসুম, মতি, কুমুদ থেকে শুরু করে ‘আত্মহত্যার অধিকারে’র নীলমণি, ‘জননী’র শ্যামা, ‘কে বাঁচায় কে বাঁচে’র মৃত্যুঞ্জয়, নিখিল ‘পদ্মানদীর মাঝি’র কুবের এরা সবাই সেখানে রক্তমাংসের সব চাহিদা, ইচ্ছে, প্রবৃত্তি নিয়ে জীবনের সঙ্গে লড়াই করা এক একজন জীবন্ত মানুষ। মানিক বিশ্বাস করতেন মার্ক্সবাদের আদর্শ, প্রভাবিত হয়েছিলেন ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব দ্বারা। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে লক্ষ্য করেছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবক্ষয় ও স্বার্থপরতা। এইসব কিছুই তাঁর লেখার মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, তবু লেখায় নিজের আদর্শের সঙ্গে আপোষ করেননি।

নিজেকে মানিক মনে করতেন শ্রমজীবী, তাই ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সদস্য হয়েছিলেন। ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

এত লিখেও তাঁর সংসার চলত না ঠিকমতো, তাই বেশ কয়েকবার চাকরি করেছেন, কখনও ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায়, কখনও ন্যাশানাল ওয়ার ফ্রন্টে, কখনও ভাই সুবোধকুমারের সঙ্গে কালীঘাটে ‘উদয়চল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস’ খুলে প্রেসের ব্যবসা করেছেন। কিন্তু কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারেননি, হয়তো লেখালেখির প্রতি তীব্র ‘ডেডিকেশন’ ঘুরেফিরে তাঁকে সেই সাহিত্যচর্চাতেই এনে দাঁড় করায়। স্ত্রী কমলা দেবী দারিদ্র্য জ্বালায় শতচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আজীবন সম্মান করেছেন মানিকের ইচ্ছেকে। একথা টের পেতেন মানিকও, তাই মৃগীরোগী মানিক একদিন অস্ফুটেই বন্ধু দেবীপদ ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন, “দেখো দুটি ডাল ভাতের সংস্থান না রেখে বাংলাদেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না যায়”। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর চেয়ে বড়ো সত্য বুঝি আর নেই। তাই জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক মানিকের এই কথাটি তাঁর জীবনে ট্র্যাজেডির মতো মনে হয়। তবু বারবার এই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বলছেন, “লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলো জানাবার জন্যই আমি লিখি”। বলেছেন, “জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি, অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি”। একজন লেখকের কাছে এইটেই তো সবচেয়ে বড়ো ও সৎ স্বীকারোক্তি।

সমাজ একজন লেখকের কাছে এই জীবনের তাগিদই তো আশা করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের, সময়ের সেই দাবিই পূর্ণ করেছেন নিজের যন্ত্রণা দিয়ে, জীবন দিয়ে। আজ, ১৯ মে। আজ সময়ের দলিলকে যত্নে নির্মাণ করা, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের গর্বিত মুকুট মাথায় নেওয়া সেই মানুষটির জন্মদিন। আজ, কালোমানিকের দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার দিন।