মানিদার কথা ও তাঁর শিল্পকাজ

বিখ্যাত শিল্পী কে জি সুব্রহ্মণ্যন (K. G. Subramanyan)-এর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ১৯৯৬ সালের পঁচিশে অগাস্ট। একেবারে সঠিক সন তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হল কারণ সেই দিনই তাঁকে নিয়ে লেখা একটা বইতে তারিখ লিখে সই করে দিয়েছিলেন আমাকে। আর শেষবারের মতো আমাদের দেখা হয়েছিল পঁচিশে জুন, ২০১৬ তারিখে, ওঁর প্রয়াণের কয়েকদিন আগে। এর মধ্যবর্তী বিশ বছর সময়কালের মধ্যে মানিদার সঙ্গে অনেকবার শিল্প নিয়ে নানারকম আলোচনা হয়েছে। প্রথম কয়েক বছর শান্তিনিকেতনে, পরবর্তী কালে বরোদায়, কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টসের স্টুডিওতে, কখনও কোনো প্রদর্শনীতে এবং মাঝেমাঝেই ওঁর বরোদার বাড়িতে। শেষের দিকে বেশ কয়েক বছর একই এলাকায় বসবাস করবার সূত্রে আমি ছিলাম ওঁর পড়শি। সেই সময় প্রায়ই সন্ধেবেলা নেহাতই গল্প করতে ওঁর বাড়ি চলে যেতাম। মানিদা গল্প করতে ভালোবাসতেন। তবে বেশিরভাগ সময় এইসব সান্ধ্য আড্ডায় আমি শুধু খেইটুকু ধরিয়ে দিয়ে নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা পালন করতাম। মানিদা বলে যেতেন এমন এক আশ্চর্য সময় ও চর্চার কথা, যা শুনতে শুনতে আমি ছায়াছবির মতো চোখের সামনে সব দেখতে পেতাম। সেখানে মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী প্রমুখ শিল্পীরা যেমন অনায়াসে যাওয়া আসা করতেন, তেমনই মানিদার শান্তিনিকেতনে আসার আগের পর্বের অভিজ্ঞতায় ফিরে আসতেন মাদ্রাজ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবং কে সি এস পানিক্কর।

১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ছাত্রনেতা হিসেবে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন ও কারাবরণ করেন মানিদা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে যখন আবার কলেজে ফিরে আসেন তখন তাঁর নাম ব্রিটিশের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় উঠেছে। এই সময়ে পড়াশোনা করার তুলনায় ছবি আঁকার প্রতিই তাঁর উৎসাহ বাড়তে থাকে।

বরোদার বাড়িতে কোন একদিন সান্ধ্য আড্ডায় মানিদা (লেখকের তোলা)

বরোদার বাড়িতে কোন একদিন সান্ধ্য আড্ডায় মানিদা (লেখকের তোলা)

দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে শুধুমাত্র ছবি আঁকার টানে কেন এবং কীভাবে এসে পৌঁছেছিলেন শান্তিনিকেতনে এই প্রশ্ন আমিও করেছিলাম তাঁকে। আর তার উত্তরের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে শিল্পী হিসেবে তাঁর নিজেকে গড়ে তোলার ইতিহাস। গত শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে মানিদার পরিবার মাহে শহরে বসবাস করতে শুরু করেন, যা তখন ছিল ফরাসি উপনিবেশ। যখন স্কুলের একটু উঁচু ক্লাসের ছাত্র, তখন এই মাহে শহরেরই পাবলিক লাইব্রেরিতে মানিদা নিয়মিত যাতায়াত এবং পড়াশোনা শুরু করে দেন। ফরাসি শাসিত এলাকা হওয়ার কারণে সেই লাইব্রেরিতে কিছু ফরাসি পত্রপত্রিকা আসতো। এর মধ্যেই একটি ছিল ‘লেলুস্ত্রাসিওঁ’। সেই পত্রিকায় নিয়মিত তৎকালীন ইউরোপের আধুনিক শিল্পীদের কাজের প্রতিলিপি যেমন ছাপা হত, তেমনই থাকত জাপানি কাঠ খোদাই ছবি বা আফ্রিকার ভাস্কর্যের নিদর্শন। এইসব ছবি মানিদাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে ওই একই লাইব্রেরিতে নিয়মিত ভাবে আসতো ‘মডার্ন রিভিউ’ এবং ‘বিশ্বভারতী কোয়াটার্লি’। এই দুটি পত্রিকা পড়ার ফলে সেই সময়েই মানিদা শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। নিজে নিজে ছবি আঁকার চর্চা চালিয়ে গেলেও শিল্পকলা নিয়ে পড়াশোনা করবার কথা তিনি একেবারেই ভাবেননি তখন। ১৯৪১ সালে মানিদা মাদ্রাজ শহরের প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। ঐতিহাসিক ভাবেই সেটা ছিল একটা টালমাটাল সময়, মানিদাও তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। গান্ধীবাদী রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ছাত্রনেতা হিসেবে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন ও কারাবরণ করেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে যখন আবার কলেজে ফিরে আসেন তখন তাঁর নাম ব্রিটিশের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় উঠেছে। এই সময়ে পড়াশোনা করার তুলনায় ছবি আঁকার প্রতিই তাঁর উৎসাহ বাড়তে থাকে। ঠিক তখনই শিল্পী কে সি এস পানিক্কর মারফৎ মানিদার আঁকা কিছু ছবি গিয়ে পৌঁছয় তৎকালীন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে।

ছবি দেখে দেবীপ্রসাদ সরাসরি মানিদাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে ছাত্র হিসেবে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু ইতিমধ্যেই মানিদার বড়ো দাদা তাঁর কনিষ্ঠের শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চার প্রতি আগ্রহের কথা জানিয়ে চিঠি লিখে মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুকে পাঠিয়ে দেন। সেই চিঠির উত্তরে নন্দলাল জানান, মানিদা যদি শান্তিনিকেতনে আসেন তাহলে ছাত্র হিসেবে তাঁকে কলাভবনে ভর্তি করে নিতে তিনি রাজি। এর ফলে দেবীপ্রসাদের আহ্বান উপেক্ষা করে ১৯৪৪ সালে মানিদা শান্তিনিকেতনের পথে রওনা হয়ে যান। এদিকে ছাত্র আন্দোলনকারী হিসেবে যেহেতু ব্রিটিশ পুলিশের নজরে ছিলেন তিনি, তাই তাদের ধারণা হয় মেদিনীপুরের বিপ্লবী দলে যোগ দিতেই মানিদা বাংলার পথে রওনা হয়েছেন। ভিড় ট্রেনে সুটকেসের ওপরে বসে কটক ষ্টেশনে পৌঁছতেই পুলিশ এসে তাঁর জিনিসপত্র খানাতল্লাশি করতে শুরু করে। তেমন সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে তারা একটু পরে নেমে যায়, কিন্তু মানিদা যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এই কথা কামরার অন্য যাত্রীরা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাঁকে বসার আসন ছেড়ে দেয় এবং খাদ্য পানীয় ইত্যাদি দিয়ে নানা ভাবে সম্মান জানাতে শুরু করে।

জয়পুর থেকে আসা ওস্তাদ শিল্পী নরসিংলালের কাছে ছাত্রদের সঙ্গেই শেখেন রাজস্থানি ফ্রেস্কো পদ্ধতি। আর শিল্পচর্চার এবং শিক্ষার এই বহুবিধ বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই শুরু হয় মানিদার শিক্ষাপর্ব। এর কিছুকাল আগেই নন্দলাল বসু এঁকেছেন তাঁর বিখ্যাত ‘হরিপুরা পোস্টার’ সিরিজের ছবিগুলি, রামকিঙ্কর নির্মাণ করেছেন মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য ‘সাঁওতাল পরিবার’।

অ্যানাটমি লেসন (২০০৮), টেরাকোটা, কে জি সুব্রহ্মণ্যন

অ্যানাটমি লেসন (২০০৮), টেরাকোটা, কে জি সুব্রহ্মণ্যন

মানিদার সঙ্গে কোনো এক সান্ধ্য আড্ডায় এইসব গল্প শুনিয়ে তিনি বলেছিলেন যে স্কুল জীবনে মাহে শহরের লাইব্রেরিতে দেখা মডার্ন রিভিউ পত্রিকা থেকে শুরু করে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া এবং শেষে শান্তিনিকেতন আসার পথে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পুলিশি সন্দেহ, এই সবকিছুর মধ্যে দিয়েই বারবার বাংলার সঙ্গে একটা অদ্ভুত যোগাযোগ তাঁর ঘটতেই থাকছিল যা পূর্ণতা পায় কলাভবনে ছাত্র হিসেবে যোগ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে। মানিদার নিজস্ব শিল্প ভাষার নির্মিতির বিষয়টা বুঝতে গেলে তাঁর একেবারে গোড়ার দিকের এই জার্নিটা জানা খুব প্রয়োজন। মাহে শহরে থাকাকালীন ইউরোপের আধুনিক শিল্পকলা এবং শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চা-র সঙ্গে প্রায় একই সময় পরিচয় হয়েছিল তাঁর। সেই সঙ্গে জেনেছিলেন জাপানি, আফ্রিকান ইত্যাদি অন্য দেশের শিল্পকলা সম্পর্কেও। এদিকে মানিদা শান্তিনিকেতনে আসার অনেক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে, শিল্পতাত্ত্বিক স্টেলা ক্রমরিশের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পকলার বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেছে সেখানকার ছাত্র এবং শিক্ষকদের। একই সঙ্গে দূরপ্রাচ্য, মিশর ও অন্যান্য দেশের শিল্পের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর ব্যক্তিগত আগ্রহে। শান্তিনিকেতনে আসার পরবর্তী পর্বে ধ্রুপদী ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গেই দেশীয় পট, পাটা ইত্যাদি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন নন্দলাল এবং তাঁর নিজের কাজের মধ্যেও জৈন পুঁথিচিত্র ও দেশীয় পটচিত্রের নানা করনকৌশলগত প্রয়োগ শুরু করে দেন। জয়পুর থেকে আসা ওস্তাদ শিল্পী নরসিংলালের কাছে ছাত্রদের সঙ্গেই শেখেন রাজস্থানি ফ্রেস্কো পদ্ধতি। আর শিল্পচর্চার এবং শিক্ষার এই বহুবিধ বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই শুরু হয় মানিদার শিক্ষাপর্ব। এর কিছুকাল আগেই নন্দলাল বসু এঁকেছেন তাঁর বিখ্যাত ‘হরিপুরা পোস্টার’ সিরিজের ছবিগুলি, রামকিঙ্কর নির্মাণ করেছেন মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য ‘সাঁওতাল পরিবার’। এইসব কাজের উদাহরণ তরুণ ছাত্র মানিদার চোখের সামনেই ছিল। সেই সঙ্গে তিনি নিয়ে এসেছিলেন বাল্যকালে মালাবারে রঙিন চিত্রিত কাঠের পুতুল দেখবার স্মৃতি। এই সবকিছু মিলেমিশে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশে শিল্পের নিজস্ব বোধ অঙ্কুরিত হতে থাকে মানিদার মনের মধ্যে। কয়েক বছর পরে যখন হিন্দি ভবনের তিনটি দেওয়াল জুড়ে তাঁর বিরাট মিউর্যাল ‘মধ্যযুগের সন্তরা’ আঁকার পরিকল্পনা করেন শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তখন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মানিদা। ওঁর নিজের ভাষায় এই কাজটিতে অংশ নেওয়া ছিল এক বিরাট শিক্ষার ব্যাপার। ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গেই ছবির গঠন, নির্মাণ, একই ছবিতে বহুবিধ পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পকলার উৎস থেকে প্রয়োজনমত উপাদান সংগ্রহ করে একটি চিত্রপটে তার নিজস্বিকরণ ও প্রয়োগ এই সবকিছু নিয়েই মানিদার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতেন বিনোদবিহারী। পরবর্তী কালে মানিদার নিজের কাজের ভেতরেও এই সমস্ত উপলব্ধির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৯৬ সালে যেদিন মানিদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এবং তাঁর সঙ্গে নিজের কাজ নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ হয়, সেই দিনই আলোচনা শেষে তিনি কিছু বিশেষ নির্দেশ দিয়ে আমাকে পত্রপাঠ হিন্দি ভবনে পাঠিয়ে দেন বিনোদবিহারীর আঁকা ওই ছবিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টাডি করবার জন্য। বলাবাহুল্য যে সেদিন রীতিমত হাইবেঞ্চের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে সেই ছবি দেখবার অভিজ্ঞতা একই রকম শিক্ষণীয় হয়েছিল আমার নিজের ক্ষেত্রেও।

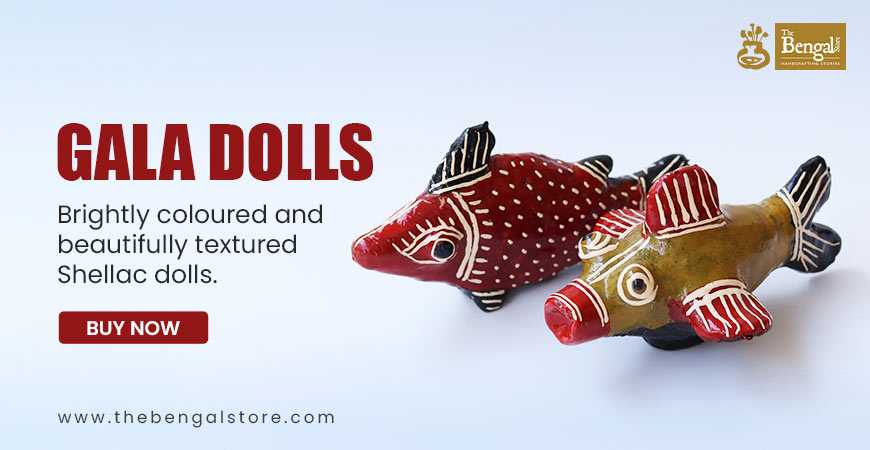

নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনে যে শিল্পশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল তার একটা বিশেষ গুণ হচ্ছে চারুকলা ও কারুকলার মধ্যেকার বিভেদকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনবার চেষ্টা করা। এর ফলে চিত্রকলা, ভাস্কর্য বা ছাপাই ছবির সঙ্গে সঙ্গে বাটিক, চামড়ার কাজ, আলপনা, কাঠের কাজ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় শেখবার ব্যবস্থা ছিল সেখানে। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। শিল্পকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে নন্দলাল সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এই বাবদে একবার কিছু ছবি এঁকে অতিশয় স্বল্প মূল্যে বিক্রির জন্য স্থানীয় মুদির দোকানে রেখেছিলেন বলে শোনা যায়। যদিও তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথ সেই খবর জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ সবকটি ছবি কিনে নেন। কিন্তু এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তী কালে কারুসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় যেখানে সাধারণ মানুষের কথা মনে রেখে তাদের জন্য শিল্পসৃষ্টি ও বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে শিল্পকে স্বল্পমূল্যে পৌঁছে দেওয়ার এই ভাবনা মানিদাকেও গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। বরোদার ফাইন আর্টস ফেয়ার এবং শান্তিনিকেতনের নন্দন মেলাকে কেন্দ্র করে কাঠের পুতুল, চিত্রিত সরা, ছাপাই ছবির অলংকরণ-সহ ছোটোদের জন্য লেখা বই, এনামেল প্লেটের ওপরে আঁকা ছবি ইত্যাদি নানা মাধ্যমে তাঁর কাজ বিস্তৃতি লাভ করে। কাঠ, চামড়ার টুকরো, খুঁজে পাওয়া অন্য জিনিসপত্র জুড়ে নির্মাণ করা মানিদার খেলনা পুতুল আমাদের অবনীন্দ্রনাথের ‘কুটুম কাটাম’-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সৌভাগ্যবান যে বরোদার ছাত্র হওয়ার সুবাদে এক সময় মানিদার তৈরি এমন কাঠের খেলনা এবং ছোটোদের জন্য লেখা বই নামমাত্র মূল্যে সংগ্রহ করতে পেরেছি।

পোড়ামাটির টালির ওপরে রিলিফের কাজ করে সেগুলি জুড়ে বড়ো মাপের ম্যুরাল তৈরি করবার সময়ে বাংলার বাঁকুড়া থেকে রাজস্থানের মোলেলার সঙ্গে নিজস্ব সমকালীন সংবেদনশীলতা মিলিয়ে মানিদা গড়ে নিয়েছেন এক স্বতন্ত্র ভাষা।

মানিদার উপহার দেওয়া ছবি, ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

মানিদার উপহার দেওয়া ছবি, ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

বরোদায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে কিছুকাল টেক্সটাইল ডিজাইনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মানিদা। তখন পারম্পরিক বিভিন্ন ভারতীয় নকশা সম্পর্কে যে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করেছিলেন তিনি, পরবর্তীকালে চিত্রকলা, ম্যুরাল এবং ছোটোদের বইয়ের অলংকরণের ক্ষেত্রে তার আশ্চর্য প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক অন্য অনেককেই যেখানে ছবির স্ট্রাকচার এবং পিক্টোরিয়াল স্পেসের বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পীদের কাজের অনুসারী হতে দেখা যায় সেখানে মানিদা এই কাজটি অনায়াসে করতে পেরেছিলেন তাঁর পারম্পরিক টেক্সটাইল ডিজাইনের জ্ঞান ব্যবহার করে, ভাবনায় যা সমকালীন আধুনিকতার অনুসারী হয়েও দৃশ্যত খাঁটি ভারতীয় আত্মপরিচয় বহন করে। আবার পোড়ামাটির টালির ওপরে রিলিফের কাজ করে সেগুলি জুড়ে বড়ো মাপের ম্যুরাল তৈরি করবার সময়ে বাংলার বাঁকুড়া থেকে রাজস্থানের মোলেলার সঙ্গে নিজস্ব সমকালীন সংবেদনশীলতা মিলিয়ে গড়ে নিয়েছেন এক স্বতন্ত্র ভাষা। এই বিপুল পরিমাণ কর্মকাণ্ডের মধ্যেই চালিয়ে গিয়েছেন শিল্পকলা বিষয়ক লেখালিখি যা কেবল তাত্ত্বিকের তত্ত্বকথা নয়, বরং হাতে কলমে চর্চা করা একজন বিদগ্ধ শিল্পীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলাফল। ১৯৯৫ সালে, ছাত্রাবস্থায় ঘটনাচক্রে ওঁর লেখা এমনই একটি বই ‘মুভিং ফোকাস’ আমার হাতে আসে এবং এই বই পড়েই তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের আগ্রহ তৈরি হয়।

ব্যক্তি মানুষ হিসেবে অসীম ধৈর্যের অধিকারী ছিলেন মানিদা। নবীন ছাত্র হিসেবে জিজ্ঞাসা করা অসংখ্য অর্বাচীন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমার বোধগম্যতার মধ্যে নেমে এসে। ঠাকুরবাড়ির ধারায় পরস্পরকে ছবি এঁকে চিঠি লেখা এবং শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানোর চল ছিল এইকথা আমরা সকলেই জানি। এই ধারা মেনে মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুও পোস্টকার্ডে ছবি এঁকে চিঠি ও শুভেচ্ছা পাঠাতেন ছাত্রছাত্রী ও ঘনিষ্ঠজনদের। সেই একই ধারা আমৃত্যু বজায় রেখেছিলেন মানিদাও। ছোটো ছোটো কাগজে ছবি এঁকে, শুভেচ্ছা বার্তা লিখে, খামে ভরে তার ওপরে স্বহস্তে নাম ঠিকানা লিখে প্রতি বছর পাঠাতেন কাছের মানুষদের। আমিও পেতাম নিজের নাম ঠিকানা লেখা খাম, দীপাবলির পরেই। ছবির সঙ্গে সযত্নে রেখে দিয়েছি সেই ছেঁড়া খামগুলোও। শেষের দিকে মজা করে বলতাম, “মানিদা সেঞ্চুরি করবেন তো?” উনিও হাসতে হাসতে বলতেন, “হ্যাঁ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে”। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি, কিন্তু ওঁর জন্মশতবার্ষিকী পেরিয়ে এসে মাঝে মাঝে সত্যিই বিশ্বাস হয় না যে জীবদ্দশায় এমন একজন মহান শিল্পীর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম।