শুধুমাত্র স্বরলিপি অনুযায়ী রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে কী হবে? বলতেন সুচিত্রাদি

যেসময়ের কথা লিখতে বসেছি, সেটা গত শতকের আশির দশকের গোড়ার দিক। আমি তখন কিশোরী, বয়স ষোলো। মনে পড়ে খুব ডানপিটে স্বভাবের ছিলাম। খেলাধূলোর প্রতি টান, ভালোবাসা আমাকে ছাড়তে হয়েছিল, বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের আপত্তিতে। আমাদের পরিবার ছিল পুরোনো রক্ষণশীল ধরনের। মায়ের ছিল গানের প্রতি ঝোঁক, একদিন মা ভর্তি করে দিলেন কলকাতার লেকমার্কেটের কাছে রবিতীর্থে। আমিও খেলা ছাড়ার কষ্ট ভুলে গেলাম, মাকে খুশি করতে পারবো ভেবে। সুচিত্রা মিত্রকে সেই প্রথম আমার দেখা। উজ্জ্বল দর্শন, ঋজু ব্যক্তিত্বের সেই মানুষটির কাছে এলেই কেমন একটা তড়িৎ খেলে যেত, সেই বয়সে আমার মধ্যে। তখন তো জানতাম না, তার প্রিয় ছাত্রীদের একটি আসন আমিও পাবো একদিন।

হাওড়া শিবপুর চ্যাটার্জিহাটে আমাদের পরিবারের কয়েক পুরুষের সাবেক ভিটে। পুরোনো সংস্কারের যৌথ পরিবারের মেয়ে আমি, বড়োদের বিধিনিয়মের ভ্রুকুঞ্চনের পরিমণ্ডলে আমার বড়ো হয়ে ওঠা। তখন দ্বিতীয় হুগলি সেতু ছিল না, শিবপুর থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতে হতো হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে অথবা গঙ্গায় ফেরি পার হয়ে। এই দীর্ঘ পথে যাতায়াতের ধকল আমার কাছে কোনওদিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, কারণ সেই মানুষটির কাছে আসার প্রবল টান, তাঁর কাছে গান শেখার সযত্ন লালিত ইচ্ছা।

মনে পড়ে, ডিপ্লোমা ক্লাসে ফোর্থ ইয়ারে গান শেখাতেন সুচিত্রাদি। থার্ড ইয়ারে ফাইনালে তিনিই পরীক্ষক। ভালো রেজাল্ট করে ফোর্থ ইয়ারে দিদির ক্লাসে এলাম। এ এক বিরল পাওয়া। প্রথম দিনে বেশ একটা মজার প্রশ্ন করে বসলেন, কার গান ভালো লাগে। প্রায় সবাই দিদির নামই বললো, আমি বললাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এবার খুব হেসে দিদি বললেন, তুই একটু অন্য ধাঁচের, সবাই আমার নামই বলে, আমি খুশি হব ভেবে।

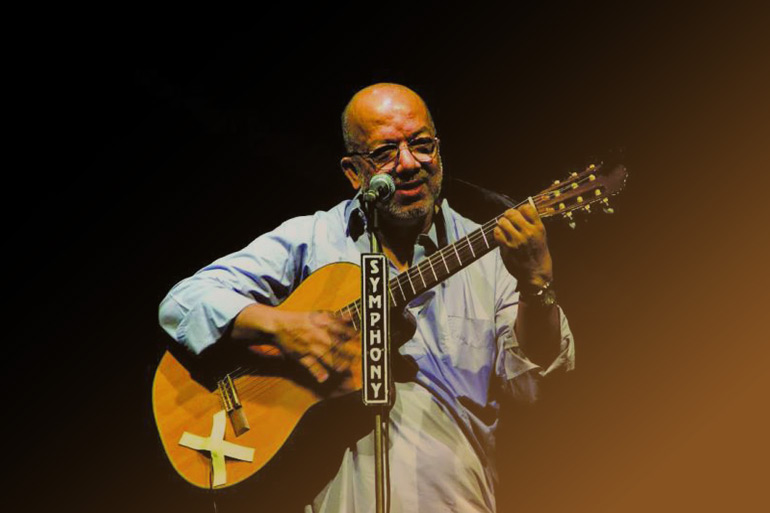

‘ট্রিবিউট টু টেগোর ক্রিয়েশন অ্যান্ড ট্রান্সক্রিয়েশন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে আমজাদ আলী খান, সুচিত্রা মিত্র, রমা মণ্ডলের সঙ্গে মন্দিরা মুখোপাধ্যায় (ডানদিক থেকে বাঁদিক)

মানপত্র, শংসাপত্র এসব কাগজকে কোনও গুরুত্ব দিতেন না আমার সংগীতগুরু। গানের পরিবেশনাই ছিল তাঁর কাছে মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি। গানকে শ্রোতার অনুভবগত করে তোলা, দৃশ্যবাহিত ও শ্রুতিবাহিত পরিবেশনা শিক্ষণীয় ছিল তাঁর কাছে। এ জন্য রবীন্দ্রপাঠের ওপর জোর দিতেন তিনি। কবির গানের বাণী ভাবের পূর্ণতা পায় সার্থক রবীন্দ্রপাঠে। এই বিশ্বাস থেকেই আমার গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রপাঠ সুচিত্রাদির কাছে। এই সময়ে আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিকে স্পেশাল অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম। দিদি বললেন তিনিই পড়াবেন এবং গান শেখাবেন। আমার তো আনন্দে আত্মহারা অবস্থা।

সামনে সব কিছু অস্পষ্ট করে দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। উনি বললেন, ভালো করে শোন, এই হচ্ছে প্রকৃতির মল্লার। উনি তখন গাইছেন – “ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর বাদর, বিরহকাতর শবরী” – বললেন, এই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, প্রকৃতি থেকে পাঠ নিতে না পারলে রবীন্দ্রনাথকে জানা যাবে না, চেনা যাবে না।

শুরু হল গান শেখা এবং পড়াশোনার পর্ব। এ এক বিরল অভিজ্ঞতা। উনি বলতেন, রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গেলে, তাঁর অন্যান্য রচনাও গভীরভাবে পড়তে হবে, জানতে হবে। না হলে তাঁর গান গাওয়া যাবে না। উনি বলতেন রবীন্দ্রসংগীত সাধনার সঙ্গে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার সাধনার একটি যোগ আছে। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রগান। দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে উৎপত্তি এই গানের। এ গানকে নিজের ভিতর আত্মস্থ করতে না পারলে সঠিক ছবিটা মনের মধ্যে না আঁকতে পারলে, শ্রোতার মনকে স্পর্শ করা যায় না। তিনি বলতেন গানকে দেখা যায়। তাঁর কাছে গীতবিতান ছিল একাধারে গীতা, বাইবেল ও কোরান। বলতেন, কোনও গান গাইবার আগে গানটিকে বহুবার পড়তে হবে। তবেই তার ভিতরের অর্থটি স্পষ্ট হবে। আর রবীন্দ্র-দর্শন না জেনে শুধুমাত্র স্বরলিপি অনুযায়ী রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে কী হবে?

সুচিত্রাদির পড়ানোর পদ্ধতিটা ছিল একেবারে অন্যরকম। যে বিষয়টা উনি পড়াবেন, সেটি আগে পুরোটা পরে আসতে বলতেন। তারপর ওঁর কাছে গেলে, তার বিশেষ কিছু অংশ দাগ দিয়ে বলতেন, এবার এইটা লিখে ফেল। লেখা হয়ে গেলে তারপর উনি সেই বিষয়টা নিয়ে বোঝাতে বসতেন। এই অসাধারণ অভিজ্ঞতার বর্নণা করা যায় না। আমার রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চেনা বা পাওয়া এই সময় থেকেই। এরপর দিদি বলতেন যে, এবার তুমি কি বুঝলে সেটা লিখে নিয়ে আসবে। ভাবা যায়! প্রতিটা লেখা উনি খুঁটিয়ে পড়তেন, ভুল সংশোধন করতেন, প্রয়োজনীয় মন্তব্য করতেন, শুধু তাই নয় কীভাবে লিখলে আরও ভালো হয়, তা লিখে দিতেন। এই খাতাগুলো আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে- একবার ক্লাসে ওঁর কাছে একটা গান শিখতে চেয়েছিলাম – “প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে”। উনি বললেন, শেখাবো। আমি তো মহা খুশি। নতুন গান শিখবো। ক্লাস শেষ হয়ে যেতে উনি বললেন- গানটা পড়ে কী বুঝলি, সেটা কাল লিখে নিয়ে আয়। তারপর শেখাচ্ছি। আমার তো রাতের ঘুম চলে গেল। কী লিখবো? তারপর যদি ক্লাসে জোরে জোরে পড়তে থাকেন, তখন কোথায় লুকোব? তারপর যখন গানটা শেখাতে শুরু করলেন – সে যে কি সুন্দর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সূক্ষ সূক্ষ কাজগুলো যখন গলায় দেখাচ্ছেন – মুগ্ধ হয়ে আমি শুনছি। হঠাৎ উনি বলে উঠলেন, স্বরলিপিটা তো আমার মুখে লেখা নেই। তুমি কি দেখছো? আমি সেদিন বলতে পারিনি যে, গোটা গানটাই জীবন্ত হয়ে ওনার মুখে ফুটে উঠেছে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে, পড়তে গেছি ওনার বাড়িতে। আমি বসার ঘরে পড়তাম, উনি কাজ সারতেন ভিতরের ঘরে। আবার এসে বসতেন আমার কাছে। এই ভাবেই চলতো পড়াশোনার পালা। যাই হোক, সে দিন কিছু পরেই আকাশ কালো করে মেঘ করে এলো, তারপর শুরু হলো আঝোরে বারিবর্ষণ। হঠাৎ উনি ডাকলেন- এদিকে আয়। আমি ওঁর বারান্দার সামনে বড়ো দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে সব কিছু অস্পষ্ট করে দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। উনি বললেন, ভালো করে শোন, এই হচ্ছে প্রকৃতির মল্লার। উনি তখন গাইছেন – “ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর বাদর, বিরহকাতর শবরী” – বললেন, এই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, প্রকৃতি থেকে পাঠ নিতে না পারলে রবীন্দ্রনাথকে জানা যাবে না, চেনা যাবে না।

আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়লো, একদিন গান শিখছি – “এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে” – সামনে স্বরলিপি খোলা। হঠাৎ দেখলাম একটা স্বর উনি লাগালেন – সেটা স্বরলিপিতে নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি ওটা শিখবো। উনি বললেন, আমি যখন থাকবো না, তখন এই সুরে গান গাইলে লোকে বলবে ভুল গাইছে। তখন কী হবে? আমি বললাম, আমি কিছু জানি না। আমার ওই সুরটাই চাই। উনি তখন হেসে আমার বইতে নির্দিষ্ট স্বরটি পেন্সিলে কেটে ওই স্বরটি বসিয়ে দিলেন। এরকম বহুবার হয়েছে। আমি শুধু একটির কথাই বললাম।

এরপর বলি আমার স্কুলের কথা। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্কুলটি শুরু হয়। নাম হয় ‘পূরবী’। দিদি নিজেই নাম দিলেন। বলেছিলেন ‘পূরবী’ গোধূলির রাগ। গোধূলির সূর্যালোকের এক পবিত্র ঔজ্বল্য আছে। তোমার এই সংস্থাতেও যেন কোনও মালিন্য প্রবেশ না করে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ মেনে জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে চলবে। একদিকে যেমন নিজে তিনি আত্মস্থ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথে তেমনি অন্যদিকে তিনি ছড়িয়েও দিতে চেয়েছেন তাঁকে আগামীর পথে। বাঙালির সংস্কৃতির ভিতটি তিনি গড়ে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। ২০০৮ সালে বিড়লা একাডেমিতে পূরবী’র অনুষ্ঠানে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ও আশীর্বাণী আমার ও আমাদের পাথেয়।

২০০৮ সালে বিড়লা একাডেমিতে পূরবী’র অনুষ্ঠানে

আমার বিয়ের পর একদিন স্বামীকে নিয়ে রবিতীর্থে গেলাম, ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো বলে। সেদিন ছিল সরস্বতী পুজো। আমার স্বামী ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে উনি বললেন, না না আজ পায়ে হাত দেবে না। আজ সরস্বতী আছেন ঘরে। তারপর আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে কী যেন দেখলেন, তারপর অস্ফুটে বললেন, ‘ঠিক আছে’। পরে মিষ্টি, ভোগ খাইয়ে ছিলেন খুব যত্ন করে।

সবশেষে একটি কথাই বলি – সংসারে শিক্ষকের তো অভাব নেই। এই প্রকৃতি, এই জীবকূল, এই মানবসংসার প্রতিনিয়ত আমাদের শিক্ষিত করে চলেছে। এদের মধ্যে অনেকে এই শিক্ষাদানকে তাঁদের বৃত্তি ও জীবনের অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। সুচিত্রা মিত্র সেই আলোক বলয়ের শিল্পী-শিক্ষক। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে একুশ শতকের গোড়া অবধি তিনি রবীন্দ্রচর্চা প্রবাহের নিরন্তর বাহক। তাঁর শিক্ষকতার আলোয় রবিতীর্থের দীপ্তি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সারস্বত উদ্ভাস। তাঁর শিক্ষক পরিচয়ের বিভাস ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখা ‘রবীন্দ্রসংগীত জিজ্ঞাসা’ বইটিতে। তিনি লিখেছেন – ‘আমি গান করি এবং শেখাইও বটে। শিল্পীর অনুভূতি এবং শিক্ষকের দায়িত্ব এই দুয়ের অভিজ্ঞতা আজ বহু বছর ধরে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে আমার মধ্যে, তার মূল্য কতটুকু তার বিচার করবে কাল আর আমাদের উত্তরসূরিরা’। শুরুশিষ্য বা শিক্ষক-ছাত্রের পরম্পরার সংস্কৃতির যে ধারা, তা থেকে বলতে পারি, গুরুদত্ত শিক্ষার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার সাধনা শিষ্যের মহৎ কর্তব্য। উপনিষদে আছে – ‘আচার্যদেবো ভব’। এই বাণীই আমার এবং আমার প্রতিষ্ঠানের পশ্চাৎপট প্রেরণা।

____________

ছবি- মন্দিরা মুখোপাধ্যায়