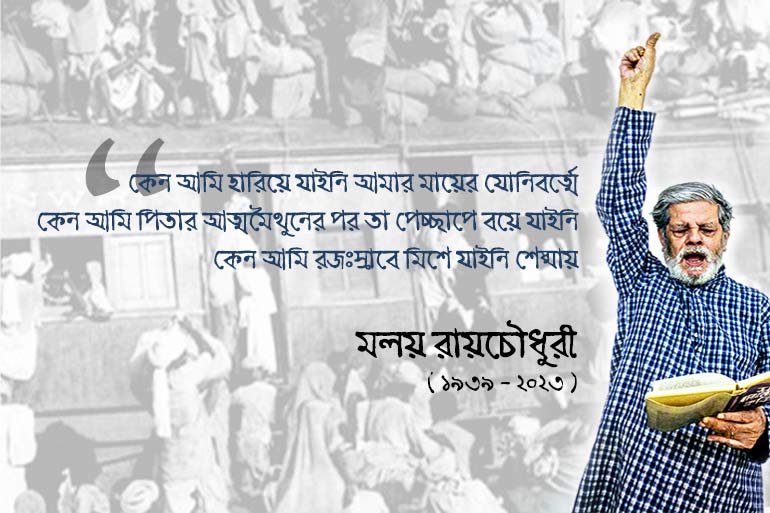

মলয় রায়চৌধুরী : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিতর্কিত লেখক

বিতর্ক কেউ তৈরি করে, বিতর্ক কারো পিছু ছাড়ে না। মলয় রায়চৌধুরী ছিলেন সেই দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিতর্কিত লেখক। কারো মৃত্যুর পর এই কথাগুলো সাধারণত কহতব্য নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠান-বিরোধী সাহিত্যকে যিনি নিজের সঙ্গে সমার্থক করে তুলেছিলেন তাঁর সম্পর্কে এই কথাটা এড়িয়ে যাওয়া মানে তাঁর কাজ সম্পর্কেও এড়িয়ে যাওয়া।

যুবক বয়সে মলয় রায়চৌধুরী

তিরাশি বছর বয়সে চলে গেলেন মলয় রায়চৌধুরী, থেমে গেল তাঁর কলম। এত লম্বা একটা সাহিত্য জীবনকে ছোটো আঙ্গিকে ধরা সম্ভব নয় এবং একটি নির্দিষ্ট তকমার মধ্যে বেঁধে ফেলা অনুচিত। কোনো সাহিত্য আন্দোলনের অগ্রদূতদের সমস্যা এটাই যে তাঁদের নাম সেটার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে সচেতনে বা অচেতনে তার থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি পান না, সে স্যুররিয়ালিজমই হোক বা বিট আন্দোলন বা আমাদের হাংরি আন্দোলন। মলয় রায়চৌধুরী এবং হাংরি তাই সমার্থক হয়ে উঠেছে এবং এ নিয়ে বিতর্ক প্রচুর যে তিনি এর স্রষ্টা কি-না, সে বিতর্কে পরে আসা যাবে আপাতত এইটুকুই বলা ভালো যে কোনো একজন ব্যক্তি সাহিত্য বা শিল্প আন্দোলন তৈরি করতে পারেন না এবং সেই ব্যক্তি যে সেটাতেই আটকে থাকবেন এমন নয়। ষাট বছর আগের সেই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই, কিন্তু তার পরবর্তীতেও মলয় রয়েছেন। এই মলয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নন।

প্রবীণ বয়সে মলয় রায়চৌধুরী

নব্বই পরবর্তী মলয় রায়চৌধুরীকে দেখা যায় নতুন চেহারায়। বিশ্বায়ন পরবর্তী পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে তাঁর লেখাও বাঁক নেয়, একে অনেকে তাঁর আধুনিক-উত্তর বা পোস্ট-মডার্ন ফেজ বলেছেন, তত্ত্বে না গিয়েও বলা যায় মলয় রায়চৌধুরী সচেতনভাবে বদলাতে থাকা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকেও বদলাতে থাকেন এবং প্রাসঙ্গিক রাখতে সচেষ্ট হন। খুব আশ্চর্যের বিষয় যখন বাংলা সাহিত্য ক্রমশ আঞ্চলিক হয়ে উঠতে থাকল, মলয় তাঁর মধ্যেই আরও বেশি ছড়াতে থাকলেন নিজেকে। হয়তো এর একটা কারণ মলয় কোনোদিনই পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকেননি, সে পাটনায় বড়ো হওয়া হোক বা নব্বই পরবর্তী মুম্বাই — তাকে বাংলার ভৌগোলিক বেড়াজালে আটকে দেয়নি। তিনি ইংরেজিতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতে স্বচ্ছন্দ হলেও ভাষা বদলে ফেলেছিলেন তা নয়, কিন্তু বৈশ্বিক পৃথিবীর যে নতুন যোগাযোগ মাধ্যম তাকে ব্যবহার করে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন তাঁর লেখা। ইন্টারনেট, ব্লগ, সোশ্যাল নেটওয়ার্ককে কোনো প্রতিষ্ঠিত বাঙালি লেখক তাঁর আগে এভাবে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। এক দশকেরও বেশি আগে ব্লগে আমরা পড়ি তাঁর অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা, ডিটেক্টিভ উপন্যাস নোংরা পরীর কংকাল-এর মতো ফিকশন। প্রথম উপন্যাসটি যদি হাংরি আন্দোলনকে ফিরে দেখা হয় তো দ্বিতীয়টি অবশ্যই বাংলার প্রথম অন্তর্ঘাতমূলক পলিটিক্যাল থ্রিলার। কবিতাতেও তেমনি সময়ের চিহ্ন রেখে গেছেন, প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার-এর থেকে তার নব্বই দশকে লেখা টাপোরি, ঘুসপইঠি কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, এমনকি বলা যায় ছুতারের যৌনতা ও ক্ষুৎকাতরতা পেরিয়ে বৈশ্বিক পৃথিবীর সমাজকে ধরে ফেলতে পেরেছে তাঁর লেখাগুলো। তাঁর দীর্ঘ ষাট বছরের লেখার এই বাঁক বদলগুলো চেনা তাই প্রয়োজন।

সাহিত্যিক মলয় রায়চৌধুরী ছাড়াও আরেকজন মলয় রায়চৌধুরী আছেন। হাংরি মলয়। তাঁর এই পরিচয় নিয়ে কথা না বললে তাঁকে চেনা সম্পূর্ণ হয় না। তিনি হাংরি আন্দোলনের পরিচিততম মুখ। হাংরি আন্দোলনের তিনি স্রষ্টা কি-না, বা তার কতরকম শাখা প্রশাখা, তাতে মলয়ের কী অবদান সেসব সাহিত্যের সমালোচক বা লেখকদের অন্বেষণের বিষয়। কিন্তু এটা অস্বীকার করা কঠিন যে শুধু বাংলা নয়, আন্তর্জাতিকভাবে মলয় হাংরি আন্দোলনের মুখ। প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার লেখার জন্য অশ্লীলতার দায়ে জেল খাটা তার পিছনে অবশ্যই একটা বড়ো কারণ, তেমনি প্রথম থেকেই অ্যালেন গিনসবার্গ ও ভারতে আসা বিট কবিদের সঙ্গে পরিচয়, ষাটের দশকের গোটা পৃথিবীতে যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনগুলো তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এ বিষয়ে তাঁকে এগিয়ে রেখেছিল। গিনসবার্গরা শুধু নয়, অক্টেভিও পাজ, আর্নেস্তো কার্দেনাল-এর মতো কবির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল ষাটের দশকেই। বিশ্বায়ন পরবর্তী তাঁর অন্তর্জাল নামের নতুন মাধ্যমকে ব্যবহার করা তাঁকে সেই আন্দোলনের মুখপাত্র বানিয়ে দেয়।

১৯৬৬ সালে কলকাতা উচ্চ আদালতের দণ্ডাদেশ

ডাডা, স্যুরিয়ালিস্ট বা বিট মু্ভমেন্টের মতো হাংরিও একটি কেন্দ্রাতিগ আন্দোলন। ষাটের দশকের বহু বাঙালি লেখক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং তার থেকে সরেও গেছেন অনেকে। হাংরি শুধুমাত্র বাংলা কেন্দ্রিক আন্দোলনও নয়, হিন্দিতেও সাহিত্যিকেরা এর সঙ্গী হয়েছেন ও লিখেছেন, যা সে ভাষায় ভুখিপিরি নামে খ্যাত। বেনারস, পাটনা-সহ এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে নানা জায়গায়। অনিল করঞ্জাইয়ের মতো চিত্রশিল্পী বেনারসে যুক্ত হয়েছিলেন এই আন্দোলনের সঙ্গে। ফলে শুধু সাহিত্য আন্দোলন নয় এর প্রভাব শিল্পের অন্যান্য শাখায়ও বিস্তৃত। সব মিলিয়ে এটা একটি প্যান-ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট যার অভিঘাত পড়েছিল নানা ক্ষেত্রে। এই দেশজোড়া ও বৈশ্বিক পরিচিতির একটা বড়ো কারণ মলয় রায়চৌধুরী। সাহিত্য দর্শন তৈরি করা একটা কাজ, সেই অনুসারে লেখা ও তার গুণগত মান যেমন একটা বিষয় তেমনি সেই আন্দোলনের পরিচিতি তৈরি করা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মলয় ছাড়াও শক্তিশালী হাংরি কবি সাহিত্যিক ছিলেন না তা নয়, বাসুদেব দাশগুপ্ত বা সুবিমল বসাকের মতো গদ্য লেখক বা ফাল্গুনি রায়ের মতো কবিও ছিলেন। কিন্তু হাংরি হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম মলয় ওই দ্বিতীয় গুণটির জন্য। সে জন্য তাঁকে অনেক বিতর্কও পোহাতে হয়েছে, সেগুলো অহেতুকও নয়।

অস্বীকার করার উপায় নেই মেইনস্ট্রিম সংস্কৃতির জগতে বাংলায় বা আরও বেশি করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অবশ্যই মলয়ের নাম ছড়িয়েছে অনেক বেশি হাংরি হিসেবে। দু-হাজার পরবর্তী বাণিজ্যিক বাংলা সিনেমা বাইশে শ্রাবণে যখন হাংরির অনুষঙ্গ আসে তখন যে কারণে দেখা যায় তাঁর কবিতাই ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে ভাবতে গেলে আমরা বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব বলয়ের মধ্যে যেমন তেমন ভাবি, কিন্তু হাংরি বহির্বিশ্বের কাছে এক নয়। তাই একে যদি শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের অংশ না ধরে, ষাটের দশকের চলমান বিশ্বজোড়া যে প্রতি-সংস্কৃতি বা কাউন্টার কালচারের অংশ ধরলে বিশাল ব্যাপ্তি তার অনেকটা জুড়ে মলয় রয়েছেন। সেটা একজন প্রতিষ্ঠান-বিরোধীর যোগ্য কিনা তর্ক সাপেক্ষ।

হাংরি-আন্দোলন ও বইপত্র

মলয় রায়চৌধুরী কতটা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী এ নিয়ে তর্ক হয়তো থামবে না, বিশুদ্ধতা বা মাপকাঠির খোঁজ থেকেই যাবে, কিন্তু এটা বলা যায় যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা শব্দটাও একটা সময়-সাপেক্ষ টার্ম, মলয় শুধু নন, বিশ্বজোড়া ষাটের দশকের যে প্রতি-সংস্কৃতি বা কাউন্টার কালচার থেকে উঠে এসেছিল এই শব্দটা, তার যে সব নায়কেরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই পরবর্তীকালে নিজেই প্রতিষ্ঠান। তাই মলয় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান না করলেও সেই প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা এড়াতে পারতেন না, কারণ গত-দিনের বিদ্রোহীরা আগামীর সংস্কৃতির পূজ্য হয়ে ওঠেন। মলয়ও হয়েছেন। জীবৎকালেই তাঁর প্রাথমিক কাজের জন্য এই জায়গা পেয়েছেন এবং কট্টর ভক্ত জুটেছে, যা দিয়ে তাঁকে বিচার করা অনুচিত। পরবর্তীতে তাঁর বেশি বয়সের কাজগুলোও আলোচিত হবে। শুধুমাত্র প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার যার অনুবাদ দেশি ও বিদেশি ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছিল ষাটের দশকেই এবং বিখ্যাত বা কুখ্যাত হয় অশ্লীলতার দায়ের জন্য বা সেই সময়ের তাঁর অন্য কবিতা বা ম্যানিফেস্টো নয়, আলোচনায় আসবে তাঁর নব্বই পরবর্তী কাজগুলোও। এবং আমরা সার্বিকভাবে মলয় রায়চৌধুরীর সাহিত্য ও ভাবনার একটা স্পষ্ট রূপরেখা পাব। গুটিয়ে যেতে থাকা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত জরুরি। মলয় ছিলেন আমাদের শেষ আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন লেখক। একথা ভাবতে অবাক লাগে যে একজন বাণিজ্যিক বা প্রথাগত সাহিত্যের ধারার বাইরের অন্তর্ঘাতমূলক প্রতি-সংস্কৃতির লেখক হয়েও তিনি বিশ্বের কাছে পৌঁছতে পেরেছেন, একজন সাহিত্যের ছাত্র ও আগামীর লেখকের কাছে এইটা বোঝা যেমন জরুরি তেমনি পথের নির্দেশও বটে।

__

মতামত লেখকের নিজস্ব