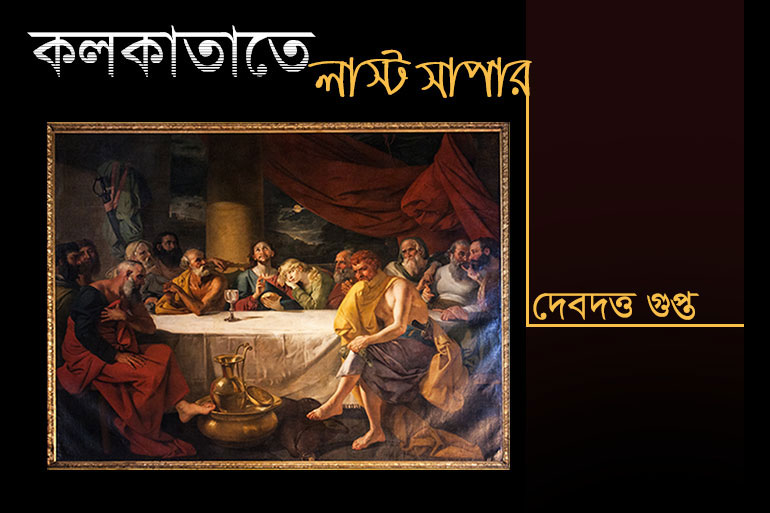

কলকাতাতে লাস্ট সাপার

কলকাতার জাহাজ ঘাটায় মানে আজকের খিদিরপুর ডকে সেদিন আকছার শোনা যাচ্ছে ইউরোপ থেকে আসা পশ্চিমি জাহাজের ভোঁ। উপনিবেশের প্রিয় শহর কলকাতায় তখন পশ্চিমের সংস্কৃতি নোঙর ফেলেছে। শুধু কী আর সাহেব মেমের আসা যাওয়া সঙ্গে আছে তাঁদের সাংস্কৃতিক উপাদান আর ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিজদের বাইবেল কথন। তাই আর দশটা দালান কোঠা বা বাংলোর মতো অট্টালিকার সাথে সাথে অচিরেই দরকার পড়লো এ দিকে সে দিক দু’পাঁচটা গির্জার। যেখানে ধর্মচর্চারও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

এরই ফলশ্রুতি শুরু হল জমিজমার খোঁজ খবর। আর খোঁজ খবর নিয়ে তৈরি হতে লাগলো ছুঁচোল আকৃতির অথবা গোম্ভুজি গির্জা। এমনই একটি গির্জা হল ‘সেন্ট জনস চার্চ।’ পৃথিবীর শিল্প ইতিহাস জানে কলকাতার এই গির্জাতেই রয়েছে জন জোফানির আঁকা ‘লাস্ট সাপার।’ যার ইতিহাস, শিল্পী ও শৈলীর কারণে কোনও অংশে লিওনার্দোর আঁকা লাস্ট সাপারের থেকে গৌরবে খাটো নয়। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের ৩ এপ্রিল মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব এই গির্জার জন্য তাঁর জমি দান করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসকে। এর পর ১৭৮৩ সালের লটারিতে টাকার জোগাড় হল। এই সময়েই কলকাতার ইংরেজরা এমনটাও ভেবেছিলেন যে, এমন একটা গির্জা চাই যা লন্ডনকেও গৌরবের দিক থেকে ছাপিয়ে যাবে। ১৭৮৭ সালের ২৪ জুন গির্জার দুয়ার খোলা হল। আর ইতিহাস প্রসিদ্ধ শিল্পী জোফানি গির্জার জন্য আঁকালেন ‘লাস্ট সাপার।’ জোফানি পরে অবশ্য আরেকটি লাস্ট সাপার আঁকেন দেশে ফিরে গিয়ে লন্ডনের কাছে ব্রেন্টফোর্ড চার্চের জন্য।

সেন্টজন গির্জায় জোফানির ছবিটি বারোক শিল্প রীতির বিশিষ্ট পরিচয়। টেবিলের ওপর চরা ‘ইতালিয়ানেত লাইট।’ শৈলীগত ভাবে যা বারোক চরিত্রগুণের প্রধান লক্ষণ। বারোক শৈলীতে এমন উজ্বল আলোর ধারনা ডাচ শিল্পীরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইতালির আলো ঝলমলে সমুদ্রবেলায়। তাঁরা নজর করেছিলেন তাঁদের দেশে মানে হল্যান্ডে ভৌগলিক কারণে বেশিক্ষণ সূর্যের আলো দেখা যায় না। সেখানে অল্প আলোর পরিবেশই আবহাওয়া গত দস্তুর। অল্প আলোর সেই যে পরিবেশ তাকে মাথায় রেখেই ডাচ শিল্পীরা অন্ধকার ঘেরা ছবি আঁকতেন। আর তার পর জায়গায় জায়গায় ঝলমলে আলোর হাইলাইট দিতেন। ফলে ছবিতে অন্ধকারের মাঝে হঠাৎ একপশলা উজ্বল আলোর মায়া তৈরি হতো। সেই মায়া তৈরি করতেই বারোক শিল্পীরা ইতালি থেকে ধার করা এমন ইতালিয়ানেত আলো ব্যবহার করতেন। জোফানি সেই ধারাতেই আদ্যপ্রান্ত ছবিটি তৈরি করেছিলেন।

ছবিটি দেখতে এসে লোকজনেরা বেশ অবাক হল আবার তারিফও করলেন উচ্ছ্বাসিত হয়ে। কেউ বললো ‘জিসাস আর জুডাসকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে’। কেউ আবার গলা মিলিয়ে বলল ‘আরে সেন্ট জনও তো মনে হচ্ছে আমাদেরই চেনা মানুষ’। আবার কোন প্রবীণ বৃদ্ধের কথায় ‘শুধু কী তাই যিশুর চারপাশের জিনিসগুলিও তো আমাদের বিলকুল চেনা।’ কেন এমন মনে হতে লাগলো সকলের? এই প্রশ্নের উত্তরের একটা হদিশ পাওয়া যাবে মিলড্রেড আর্চার এর লেখা ‘ইন্ডিয়া অ্যান্ড ব্রিটিশ পোর্ট্রেচার ১৭৭০-১৮২০ শীর্ষক বইতে। তিনি তাঁর এই মহার্ঘ গ্রন্থে ছবিটির প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে সামগ্রিক যে ধারনা দিচ্ছেন তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, যীশুর মুখ আঁকার জন্য জোফানি মডেল করেছিলেন গ্রীসের থেকে কলকাতায় আসা প্রিস্ট ফাদার পার্থেনিওকে। অন্য দিকে তখনকার কলকাতার নিলাম বাজারের এক হোমরা চোমরা উইলিয়াম টুলোকে মডেল করলেন জোফানি জুডাসকে আঁকার জন্য। আর তার থেকেও মজার ঘটনা হল সেন্টজনকে আঁকার জন্য অনেক বাছাই-টাছাই করে পুলিশের দুঁদে ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যাকইয়ার সাহেবকে মডেল করা হল।

এমন চর্চা রেনেসাঁসের কায়দার। অনেকের মনে পড়তে পারে রাফায়েল- র ‘স্কুল অফ এথেন্স’ ছবিটির কথা, যেখানে তিনি প্লেটো, অ্যারিস্টটল বা অন্যান্যদের ছবি আঁকার জন্য মডেল করেছিলেন লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো প্রমুখ শিল্পীদের। পাশাপাশি জোফানির এই ছবিতে জলের কলসি ও পিকদান, চিঠি পিওনের তলোয়ার আর ভিস্তির মশক কিংবা দূরের হালকা নগর দৃশ্য দেখে সার্বিক ভাবে সবাই বলতে লাগলেন এই ‘লাস্ট সাপার যেন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঔপনিবেশের নয়া ঠিকানা কলকাতায়। এই ভাবেই নিজের দেখা ভারতবর্ষকে ছবিতে জড়িয়ে জাপ্টে দিয়েছিলেন জন জোফানি। এই ঘটনা জোফানির লাস্ট সাপারকে পৃথিবীর ইতিহাসে আলাদা একটা আসন দিয়ে দিল।

লাস্ট সাপারের ছবি চন্দন ভৌমিক