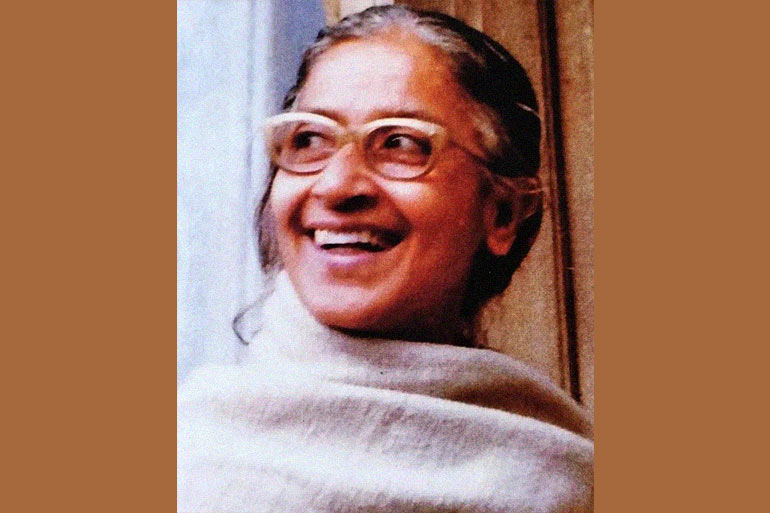

বাঙালির আর এক ‘গীতশ্রী’ ছিলেন : কীর্তনসম্রাজ্ঞী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

কীর্তনকে প্রথাগত ধর্মের আগল থেকে মুক্ত করে ভক্তিরসে সিক্ত লোকগান করে তোলার মতো বিশেষ ক্ষমতা তাঁর ছিল। ঐরকম নিবেদিতপ্রাণ কীর্তক তথা সংগীতসাধকের মুখেই মানায়, “গান আমার সাধনা, অধ্যাত্মজীবনের অঙ্গ। সাধনাই শেষ কথা! এর বাইরে গান কিচ্ছু নয়!” কট্টর নিরামিষাশী হয়েও এক ছাত্রীকে উপদেশ দিয়েছিলেন “কীর্তন গাস, চাকরি করিস, এত ধকল— মাছমাংস সব খাবি! এখন সময় আলাদা! আনাজপাতিতেও কেমিক্যাল! তাই মেয়েদের নিজের খেয়াল রাখতে হবে!”

শহুরে শ্রোতাদের কাছে কীর্তন এখন ‘ব্যাকডেটেট’, কারো কাছে শুধুই ধর্মীয়-সংগীত; গ্রামগঞ্জে কোনওরকমে টিকে আছে। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও আজ তাই বিস্মৃত।

তখনকার দিনে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও নিজের শর্তে বাঁচবেন বলে, সাধনায় কোনও বাধা আসতে দেবেন না বলে, আজীবন অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলার কীর্তনসম্রাজ্ঞী – গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। কীর্তন গান নিয়ে তাঁর এই আবেগ ও সাধনার মূল্যায়ন হয়েছে কি? শহুরে শ্রোতাদের কাছে কীর্তন ‘ব্যাকডেটেট’, কারো কাছে শুধুই ধর্মীয়-নামগান; বলা ভালো, এই গড়পড়তা মনোভাবের জন্যই বোধহয় বাংলার লোকসংগীতের ধারাটি আজ ম্রিয়মাণ। তাই ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও আজ বিস্মৃত। বিস্মৃতির অন্তরালে ২০২৪-এর ৬ অক্টোবর পূর্ণ হয়েছে তাঁর জন্মশতবর্ষ।

কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে যে এক সাংগীতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে বাংলার সাংগীতিক সংস্কৃতি বাংলার সীমান্ত অতিক্রম করে গেছিল। বৃন্দাবন, উড়িষ্যা, মণিপুর বাংলার চারদিক বাংলার কীর্তনের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। কীর্তন যে এক ধরনের লোকসংগীত, লোকে বোধহয় তা ভুলেছে। অভিধান অনুযায়ী এর অর্থ- গুণবর্ণনা, যশঃপ্রচার, নামগান। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের লোকসংগীতের বিশিষ্ট কোনো রূপের ওপর নির্ভর করেই মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত যুগে বাংলার সবথেকে জনপ্রিয় সংগীত ধারা, কীর্তন গানের প্রচার হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত কীর্তন গান যে লোকসংগীতের স্তরেই জনসাধারণের ক্ষেত্রে প্রচার পেয়েছিল, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তার প্রমাণ। পালি ভাষা যেমন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের ভাষা হয়ে গিয়ে জনজীবনের ভাষা থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, কীর্তন গানের বৈষ্ণব মহাজন অনুশীলিত ধারাটি তেমন ভাবেই শুধুমাত্র বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। শ্রীচৈতন্যের আগে কীর্তন ছিল গণ-বিনোদনের একটি অঙ্গ। সব সময় এর মধ্যে ভক্তিভাব প্রকাশ পেত না। নরনারীর প্রেমই ছিল মুখ্য। শ্রীচৈতন্যদেবই কীর্তনকে জনসংযোগের একটি বিশেষ এবং সার্থক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর কীর্তন ছিল নামকীর্তন ও নগরকীর্তন। কীর্তন, সংকীর্তন ও নামকীর্তনের মধ্যে কীর্তন গানই বেশি মাত্রায় ভক্তিমূলক।

বাংলায় কীর্তনের অনেক রূপ। লীলা, পদাবলি-সহ নানা নামে কীর্তন পরিবেশন করেন বাংলার শিল্পীরা। ছবি ব্যানার্জির কণ্ঠে পালাকীর্তন, রাসলীলা কিংবা হরিলীলা এখনও অনেকের কানে লেগে আছে।

বহু প্রকারের তাল ও মাত্রা মিশে থাকে কীর্তন গানে। রাগাশ্রায়ী কীর্তন এক বিশেষ ধারা। এই উচ্চাঙ্গ কীর্তনে প্রায় একশো আট রকমের তাল ব্যবহৃত হয়। কীর্তনের লৌকিক ধারাটি পরবর্তীতে কেউ কেউ নিজের পথে স্বাভাবিক ভাবেই আগলে রেখেছিলেন। কীর্তনের ইতিহাসে যে তিনজনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। এঁদের একজন অবশ্যই ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য দু’জন যথাক্রমে রথীন ঘোষ এবং রাধারানী দেবী। এখনকার প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে এঁরা সবাই গুরুতূল্য। বাংলায় কীর্তনের অনেক রূপ। লীলা, পদাবলি-সহ নানা নামে কীর্তন পরিবেশন করেন বাংলার শিল্পীরা। খোল-করতালের সঙ্গতে ছবি ব্যানার্জির কণ্ঠে পালাকীর্তন, রাসলীলা কিংবা হরিলীলা এখনও অনেকের কানে লেগে আছে। যেন এক বিদীর্ণ হিয়ার অপেরা।

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম দক্ষিন কলকাতার যতীন দাস রোডে। বাবা নলিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জনপ্রিয় সমাজসেবী। মা অমলা দেবীর কাছে গানের হাতে খড়ি। মায়ের কাছে সহজেই গান শিখে নিতে পারতেন। পড়তেন দক্ষিণ কলকাতার কমলা গার্লস স্কুলে। আলবার্ট হলে আয়োজিত এক সভায় সরোজিনী নাইড়ু সহ বিশিষ্ট জনের সামনে উদ্বোধনী গান পরিবেশন করেছিলেন ছোট্ট ছবি ব্যানার্জি।

পরে নবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজবাসী এবং রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে দীর্ঘদিন কীর্তন এবং রাগাশ্রায়ী গানের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কৈশোরে আলাপ হয়েছিল আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে। তাঁরই দেওয়া রাধামাধবের যুগল মূর্তিকেই আজীবন সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। আনন্দময়ী মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে ব্রহ্মচর্যের পথে ব্রতী হন। গানই ছিল তাঁর সাধনা, মন্ত্র, পূজার উপকরণ। কীর্তনই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। অনেকগুলি বাংলা ছায়াছবিতে কীর্তনাঙ্গ ও অন্যান্য ভক্তিগীতি পরিবেশন করেছেন। ‘রাইকমল’, ‘ত্রিযামা’ , ‘নীলাচলে মহাপ্রভু’ , ‘মহাপ্রভু’, ‘ঠাকুর হরিদাস’ , ‘নদের নিমাই’ , ‘শ্রীরাধা’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কীর্তন ছাড়াও ছবি বন্দোপাধ্যায় গেয়েছেন রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি, রজনীকান্তের গান, ভজন। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে নজরুল-গীতি, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ আর দ্বিজেন্দ্র-গীতি শিখতেন রজনীকান্তের দৌহিত্র দিলীপকুমার রায়ের কাছে। তরুণীবেলায় উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, দবীর খাঁয়ের কাছে পরীক্ষা দিয়ে ‘গীতশ্রী’ পান ছবি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সংগীত বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন এবং পরে সেখান থেকেই সাম্মানিক ডোক্টোরেট পান। ১৯৮৭ সালে পান সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। ২০১২ সালের ২৩ মে দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিং হোমে তাঁর জীবনাবসান হয়। টেগোর সোসাইটি কলকাতা প্রকাশিত হয়েছে শতবর্ষ স্মরণগ্রন্থ ‘নও শুধু ছবি’। হলফ করে বলা যায়, এখনও তাঁর কীর্তনের গায়কীতে প্রকৃত সংগীতরসিকদের প্রাণ মেতে ওঠে প্রেমে, উচ্চারণে মুগ্ধ হয় চিত্ত।

তথ্য:

বঙ্গীয় লোকসংগীত শব্দকোষ

সুরে আঁকা ছবিটি, ঋজু বসু