বীরভূমের খেস-গল্পের ইতিহাসে জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথও

সোনাঝুরির হাটে ঘুরতে ঘুরতে একটা অদ্ভুত দৃশ্যের জন্ম হতে দেখলাম হঠাৎ। কয়েকজন শহুরে মানুষ ঘিরে ধরেছেন স্থানীয় এক কাপড়-বিক্রেতাকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এই ধাঁচের শাড়ি কীভাবে তৈরি হয়? এই শাড়ি আর কোথাও মেলে নাকি এর জন্ম ও তৈয়ারির সবটা এখানেই? হাট তখন গুটিয়ে আসছে। পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধার তাড়া। তারমধ্যেই ঘিরে ধরে এমন অনুরোধ—‘বলুন না দাদা’।

“এক জায়গা থেকে সুতো গেরামে নিয়ে আসতে হয়। সে সুতো রঙ করে কিছুদিন রেখে জলে দিয়ে একরকম তৈরি করে নিতে হয়। তারপর ফেলতে হবে চরকায়। সেখান থেকে আস্তে আস্তে নিয়ে এসে তুলতে হয় তাঁতে। অনেক টাইম লাগে। এ বড্ড ঝক্কির কাজ মশাই! এসব আপনারা শহরের মানুষ বুঝবেন না। ছাড়ুন।”

একটু আঁতে লাগে না এমন কথা শুনলে? ‘বুঝবেন না’ বলে এক নিমেষে হাঁটা দিল! প্রত্যন্ত গ্রামের কাপড়ের এক কারবারি। এ কেমন আজব ব্যবহার! আমিও খানিক থতমত খেয়ে যাই। এই আজকের আন্তর্জালিক নৈকট্যের যুগে আমরা বুঝি না এমন আছে নাকি কিছু? মানতে কষ্ট হয়! তার ওপর শাড়ি-ধুতি-পাঞ্জাবি হল গিয়ে আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতির একদম গভীরের ব্যাপার। আমরা যতই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসা, ঠান্ডা কফিতে চুমুক দেওয়া মানুষ হই, তা বলে শাড়ি তৈরির গপ্প জানতে-বুঝতে পারব না? কিন্তু, তারপরই মনে হয়—সত্যিই তো। আমরা তো শাড়ি, পাঞ্জাবি পরেই খালাস। তার গড়ে ওঠার ঘামঝরা গল্প নিয়ে কবেই বা মাথা ঘামিয়েছি আমরা। তবু প্রয়োজন পড়ে কখনও কখনও, খোঁজ পাবার, জানার, জানানোরও।

তেমন খোঁজ নেওয়ার তাগিদেই আলোচনা জমল পরে কয়েকজনের সঙ্গে। কথা হচ্ছিল ‘খেস’ নিয়ে। ওই যে প্রত্যন্ত গ্রামের কাপড়ের কারবারি শহুরে শৌখিনদের মুখের উপর ‘বুঝবেন না’ বলে নস্যাৎ করে দিলেন, তিনিও খেসেরই একজন কারিগর। ‘খেস’ জিনিসটার সঙ্গে ইদানীং শহর কলকাতার অন্তরঙ্গতা বেড়েছে। খেসের শাড়ি, জামাকাপড়, পর্দা, বিছানার চাদর ইত্যাদি এখনকার রুচিশীল বাঙালির অন্যতম আইডেন্টিটি প্রায়। বীরভূম অঞ্চলের নিজের সম্পদ এই শাড়িকে কিন্তু ঠিক লোক-আবিষ্কার বলা যাবে না। বীরভূম অঞ্চলের তাঁতিদের মতে, তাঁদের পূর্বপুরুষদের খেসের কাজে হাতেখড়ি হয়েছিল শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিল্প সদনে, বিশ শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে।

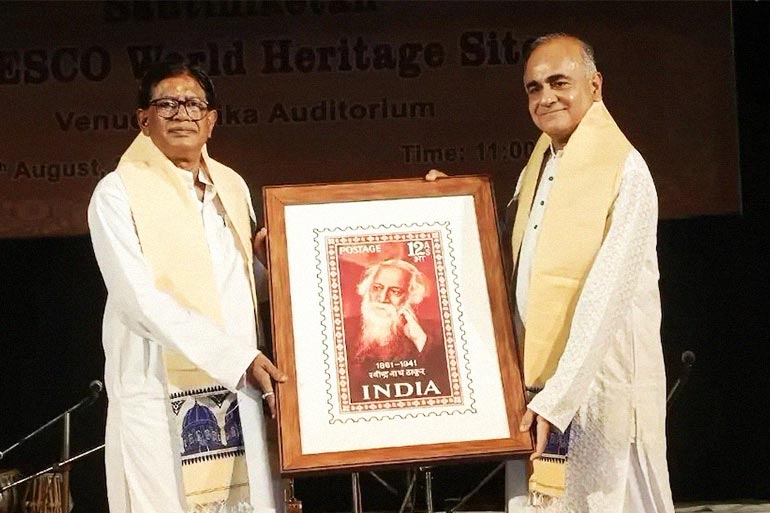

বাংলার নিজস্ব কাঁথা সেলাইয়ের ঐতিহ্য সেই কবেকার। এই ‘কাঁথা’ সেলাইয়ের টেকনিককেই খানিকটা ঘষেমেজে নিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর গুণী শিল্পী-শিক্ষকরা। এখন যে বীরভূমেরই বিভিন্ন গ্রামে খেসের কাজের এত রমরমা, তার কারণ হিসেবেও তাই ঘুরেফিরে সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেই মাথা নোয়াতে হয়। খেসের জন্মের পিছনে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি ভূমিকা কতখানি, তা নিয়ে অবশ্য সত্য-জনশ্রুতি-তথ্যের অভাব সবই মিলেমিশে রয়েছে। তবে, খেস জন্মের ব্যাপারে যে রবীন্দ্রনাথ ওয়াকিবহাল ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। আর এই মাথা নোয়ানো শুধু এইজন্য নয়, যে কাপড়ের এক অভিনব আঙ্গিকের সৃষ্টি হয়েছিল ক্রমশ। বরং, এইজন্যই আরো মাথা নোয়াতে হয় যে পুরনো সুতির কাপড়ের এমন অদ্ভুত পুনর্ব্যবহার আজ বহু কারিগরের পরিবারের ভরনপোষণ করে চলেছে।

খেসের কাজে পুরনো সুতির কাপড়ের অদ্ভুত এক অবদান রয়েছে। আসলে বলা উচিত, পুরনো কাপড় ছাড়া খেসের কাপড় তৈরিই সম্ভব নয়। বীরভূমের তাঁতিদের মতে, সুতির শাড়ি ছিঁড়ে ছোটো ছোটো সরু দড়ির মতন ফালি করে একটার পর একটা সুতোয় বুনে বুনে নতুন এক ফ্যাব্রিক তৈরি হয়। শাড়ি ছিঁড়ে টুকরো করার এই কাজ মূলত মহিলারাই করে থাকেন। একেকটা সুতির শাড়ি থেকে প্রায় ৮০-৮৫ ফালি কাপড় হওয়া সম্ভব। আর, যে সুতোয় তা বোনা হয় তা আসে মূলত সেই নবদ্বীপ থেকে। রং হয়ে আসা সুতো চরকায় ফেলে সমান করে নিয়ে তাঁতে বসানো হয়। ইতিমধ্যেই বুনে নেওয়া হয় পুরনো সুতির কাপড়ের ফালি। এরপরই তাঁতের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে তৈরি হয় আমাদের ব্যবহারের খেসের শাড়ি, জামাকাপড়, বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদি।

কারিগরদের মতে, ডবলবেডের চাদর তৈরির জন্য প্রায় দশটা পুরনো কাপড়ের সমস্ত ফালি লাগে। সিঙ্গলবেডের জন্য লাগে ছ’টা। এই সমস্ত কাজ শেষ হতে কিন্তু প্রচুর সময়ও প্রয়োজন। এক-একটা খেসের শাড়ি তৈরিতে প্রায় কয়েক ঘন্টা লেগে যায়, শাড়ির উপর সুতোর কাজ থাকলে তো আর কথাই নেই। কারিগরেরা নিজেই স্বীকার করেছেন, একজন কারিগর একদিনে দুটোর বেশি সম্পূর্ণ শাড়ি বানাতেই পারেন না। অথচ, বিপুল পরিশ্রমসাধ্য এই কাজের যথাযথ পারিশ্রমিক পান না অধিকাংশ মানুষই।

ব্রাহ্মণী, নানুর, রূপপুর, বল্লভপুর, সিউড়ি, ইলামবাজার, চাপাডাঙা, নিরোল, কীর্ণাহার, বোলপুর ইত্যাদি বীরভূমের প্রায় সমস্ত গ্রামেই ইদানিং খেসের কাজ চলে। আমোদপুর এই কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রাম। শান্তিনিকেতন অঞ্চলের দোকানবাজারে, খোয়াই-এর হাটে গত দশ-বারো বছরে খেসের চাহিদাই তুঙ্গে। ফলে, কলকাতার বহু প্রসিদ্ধ বস্ত্রবিপণি তথা বুটিক বীরভূম থেকে খেসের নিয়মিত সাপ্লাই-এর অর্থকরী দিকটিও উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে। এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কারিগরদের খোঁজ রাখিনি কখনও। ফলে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং পরিচিতির অভাবে তাঁদের নতুন প্রজন্ম আর এই শিল্পসৃষ্টির পেশায় না থেকে অন্য জীবিকা খুঁজে নিচ্ছেন।

ফলশ্রুতিতে, অন্যান্য বেশ কিছু কুটিরশিল্পের মতো খেসের ভবিষ্যৎও এসে দাঁড়াচ্ছে প্রশ্নের মুখে। আমরা, সোনাঝুরির হাটে ভিড় করছি, দরদাম করছি, লাল খোয়াই আর বিভিন্ন খেসের রং-বাহারি কনট্রাস্টকে ক্যামেরায় তুলে নিচ্ছি, কিনেও নিচ্ছি ব্যাগ ভরে। কিন্তু, একবারও ভাবছি এই সমাহারের মধ্যেই ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে আসছে একটা শিল্প।

যে শিল্পের জন্মের মূলে কোনো একভাবে জড়িয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও।

খেসের ছবি: তর্পিণী ভুঁইঞা