শতবর্ষে নজরুলের ‘ধূমকেতু’ : আগুনের ঝাঁটা হয়ে দেশকে রক্ষা করতে চেয়েছিল যে পত্রিকা

আমি আপনার বিষ-জ্বালা-মদ-পিয়া মোচড় খাইয়া খাইয়া

জোর বুঁদ হয়ে আমি চলেছি ধাইয়া ভাইয়া!

শুনি মম বিষাক্ত ‘রিরিরিরি’-নাদ

শোনায় দ্বিরেফ-গুঞ্জন সম বিশ্ব-ঘোরার প্রণব-নিনাদ!

ধূর্জটি-শিখ করাল পুচ্ছে

দশ অবতারে বেঁধে ঝ্যাঁটা করে ঘুরাই উচ্চে, ঘুরাই—

আমি অগ্নি-কেতন উড়াই!—

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

(কাজী নজরুল ইসলামের ‘ধূমকেতু’ কবিতার অংশ)

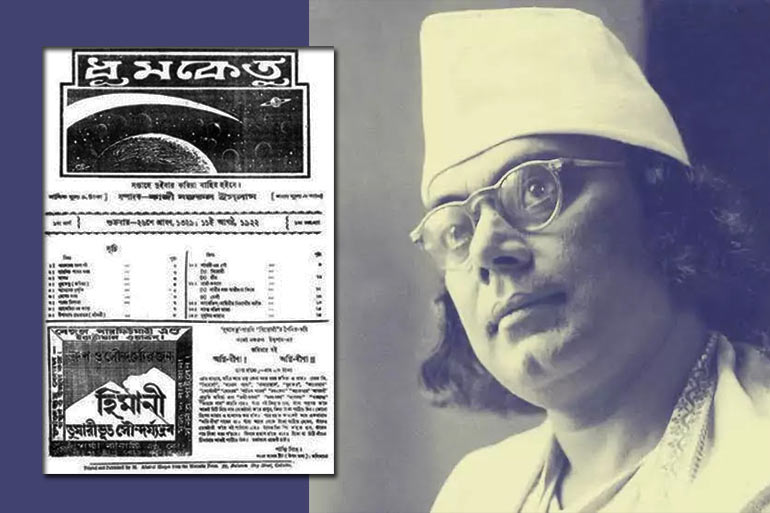

১৯২২ সালে নজরুল (Kazi Nazrul Islam) যে পত্রিকাটি আরম্ভ করেছিলেন, সেই পত্রিকার নাম ছিল প্রথম সংখ্যাটিতে প্রকাশিত অনলবর্ষী দীর্ঘ কবিতা ‘ধূমকেতু’র (Dhumketu) নামেই। বিজ্ঞানের পরিভাষায় ‘ধূমকেতু’ হল ধুলো, বরফ ও গ্যাসের তৈরি এক ধরনের মহাজাগতিক বস্তু, যা উজ্জ্বল ‘আগুনের ঝ্যাঁটা’র মতো প্রবল গতিতে আছড়ে পড়ে, চিহ্ন রেখে যায় ধরাভূমে। নজরুলের ধূমকেতু-র সঙ্গে তার যেন খুব মিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তৎকালীন বহু গুণী মানুষের শুভেচ্ছাবাণী প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরীসুন্দরী ঘোষ, বীরজাসুন্দরী সেনগুপ্ত, সরোজিনী নায়ডুর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হয়েছিল এই কাগজের পথ চলা। বিপ্লবী-সাংবাদিক বারীন ঘোষ লিখেছিলেন:

ভাই পাগল,

তুমি ধূমকেতু বের করছো শুনে সুখী হলুম। ধূমকেতুর জন্যে আমার আশীর্ব্বাদ চেয়েছ, এরকম নি-খরচা আশীর্ব্বাদ করার জন্য আমি হাত উুঁচিয়েই আছি! আশীর্ব্বাদ করি তোমার ধূমকেতু দেশের যারা মেকী, তাদের গোঁফ ও দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিক; আশীর্ব্বাদ করি তোমার ধূমকেতু দেশের যারা সাঁচ্চা সোনা তাদের খাদ ময়লা পুড়িয়ে উজ্জ্বল করে তুলুক; আশীর্ব্বাদ করি তোমার ধূমকেতু বাঙালির মেয়ের মুখে জহরব্রতা রাজপুতানীর সতী-স্ত্রী দেবী-গর্ব্ব ফিরিয়ে আনুক; আশীর্ব্বাদ করি তোমার ধূমকেতু যতুগৃহ জ্বালিয়ে দিক,স্থির-মণি হয়ে বঙ্গমাতার স্বর্ণ সিংহাসন সাজিয়ে নিক, ভগ্নধ্যান শিবের চক্ষু দিয়ে বেরিয়ে এসে এ কামুক জাতির কাম দেবতাকে পুড়িয়ে ফেলুক আর কামিনী উমাকে করুক শান্তজ্যোতি তাপসী। আত্মজয়ের তপস্যার মধ্য দিয়ে বাঙলার মেয়েরা বাঙলার নব- জাগ্রত শিবসেনাকে পূর্ণ জীবনে মুক্তির স্বর্গে ফিরে পাক।

আমার ও হেমন্তের বড় সাধ ছিল একত্রে ‘মুড়ো ঝ্যাঁটা’ নাম দিয়ে কাগজ বের করব। বহুযুগের আবর্জ্জনা-ভরা বাঙলায় তথা ভারতে ঝ্যাঁটার বড় দরকার। আশাকরি ধূমকেতু আগুনের ঝ্যাঁটা হয়ে বঙ্গমাতার দেউলখানি সাফ করে দেবে।

ইতি-

তোমার বারীন দা

‘ধূমকেতু’ কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। সপ্তাহে দু’বার প্রকাশিত হত। তিনি নবযুগ ছাড়ার দু’বছর পরে বিপ্লবীদের মুখপত্র হিসেবে এ পত্রিকাটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬ শ্রাবণ (১১ আগস্ট ১৯২২) আত্মপ্রকাশ করে। শুরুতে ফুলস্কেপ কাগজের চার পৃষ্ঠায় এবং পরে আট পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো। প্রথম পৃষ্ঠায় কাগজের ওপর দিকে সৌরমন্ডলের ছবি, তাতে ধূমকেতু আঁকা। সবই কালো কালিতে ছাপা। তার নীচে বড়ো হরফে লেখা সম্পাদক—কাজী নজরুল ইসলাম। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল ১ আনা। চট্টগ্রামের হাফিজ মাসউদ আহমদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত এ পত্রিকার সম্পাদক, সারথি ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম থেকে সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিসেবে, অষ্টম সংখ্যা থেকে সারথি হিসেবে এবং ছাব্বিশ সংখ্যা থেকে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নজরুলের নাম মুদ্রিত হয়। পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফজাল-উল হক, কর্মসচিব বা ম্যানেজার ছিলেন শান্তিপদ সিংহ। ঠিকানা ৩ নং কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা, সপ্তম সংখ্যার পর অফিস চলে যায় ৭ প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বাণী দিয়ে ধূমকেতুকে অভিনন্দন জানান, যা প্রতি সংখ্যায় পত্রিকার শিরোনামের নিচে ছাপা হতো:

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,

আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,

দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে

উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!

অলক্ষণের তিলক রেখা,

রাতের ভালে হোক না লেখা,

জাগিয়ে দে রে চমক্ মেরে’

আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ

১৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহু দেশবরেণ্য ব্যক্তি এবং অমৃতবাজার পত্রিকা ধূমকেতুর আবির্ভাবকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। বিপ্লব, কৃষক-মজদুর ও মধ্যবিত্তের জাগৃতি ছিল এর মূল লক্ষ্য। ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যায় ‘সারথির পথের খবর’—এ প্রকাশিত হয়:

‘আমার এই যাত্রা হল শুরু

ওগো কর্ণধার,

তোমারে করি নমস্কার!’

“মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে” ‘জয় জয় প্রলয়ঙ্কর’ বলে ধূমকেতুকে রথ করে নতুন পথে কর্ণধার হিসেবে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন নজরুল, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর পথ দেখাবে তাঁর সত্য। এই যাত্রা- শুরুর আগে তাঁর সত্যকে সালাম জানিয়েছেন-নমস্কার করেছেন। যে পথ তাঁর সত্যের বিরোধী, সে পথ ছাড়া আর কোনো পথই তাঁর বিপথ নয়। রাজভয়—লোকভয় কোনো ভয়ই তাঁকে বিপথে নিয়ে যেতে পারেনি। নজরুল বলেছিলেন, “আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি, তা হলে বাইরের যদি আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সেই তার ভয় পায়। আমার বিশ্বাস, যে নিজেকে চেনে, তার আর কাউকে চিনতে বাকী থাকে না।…এই যে নিজেকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথ-প্রদর্শক, কাণ্ডারী বলে জানা এটা দম্ভ নয়, অহংকার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারেক্তি…”

‘ধূমকেতুর পথ’ প্রবন্ধে ‘ধূমকেতু’-র পথ কী? সে কী বলতে চায়? -সে সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন নজরুল। প্রথম সংখ্যার ধূমকেতুতে ‘সারথির পথের খবর’ প্রবন্ধে একটু আভাষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, “যা বলতে চাই, তা বেশ ফুটে ওঠেনি মনের চপলতার জন্য। আজও হয়ত নিজেকে যেমনটি চাই তেমনটি প্রকাশ করতে পরবো না, তবে এই প্রকাশের পীড়ার থেকেই আমার বলতে-না পারা বাণী অনেকেই বুঝে নেবেন-আশা করি। পূর্ণ সৃষ্টিকে প্রকাশ করে দেখাবার শক্তি ভগবানেরও নেই, কোন স্রষ্টারই নেই।

মানুষ অপ্রকাশকে আপন মনের পূর্ণতা দিয়ে পূর্ণ করে দেখে।

সর্বপ্রথম, ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।”

দ্বিতীয়ত, তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের এক পরমানু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসন-ভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশির মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদেরে পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটুলি বেঁধে সাগর-পাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনও। আমাদেরও এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে। পূর্ণস্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে সকল-কিছু নিয়ম-কানুন-বাঁধন-শৃঙ্খল-মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হলে-সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, ‘আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ’! বলতে হবে, ‘যে যায় যাক সে আমার হয়নি লয়’!…”

নজরুলের ধূমকেতু সম্পর্কে জনতার আগ্রহের কথা উঠে আসে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কল্লোলযুগ গ্রন্থে। তিনি লিখছেন “সপ্তাহান্তে বিকেলবেলা আরও অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে ধূমকেতুর বাণ্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্য। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। শুনেছি স্বদেশীযুগের সন্ধ্যা-তেও এমনই ভাষাতে লিখতেন।”

ধূমকেতুতে নজরুল মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ভাস্বর করে দুরন্ত আবেগে যেসব সম্পাদকীয় নিবন্ধ, বিবৃতি ও কবিতা লিখেছিলেন তা পাঠক সমাজকে আলোড়িত করেছিল। ধূমকেতুতে প্রকাশিত নজরুলের গদ্য রচনাগুলো পরে ‘দুর্দিনের যাত্রী’ ও ‘রুদ্র মঙ্গল’ গ্রন্থে এবং কবিতা গুলো ‘বিষের বাঁশী’ ও ‘ভাঙার গান’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। ধূমকেতু সম্পাদনার সময়কাল নজরুলের সাংবাদিক সত্তার সবচেয়ে উজ্জ্বল পর্ব তো বটেই বাঙালি নারীর নিজস্ব সময়কে ধরার চেষ্টা তখন অতি বিরল। নজরুল ধূমকেতু সম্পাদনার প্রথম দিন থেকেই এই ধরনের গোঁড়ামিমুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। ধূমকেতু-র প্রথম সংখ্যাতে ‘নারীকল্যাণ’ বিভাগে ‘নারীর সত্য স্বাধীনতা কিসে?’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন বিরজাসুন্দরী দেবী। ধূমকেতু-র দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই ‘সন্ধ্যাপ্রদীপ’ নামের একটি কলামে নারীর জাগরণ বিষয়ে তর্কে মাততে দেখা যায় মহিলাদের, সময়ে সময়ে মতামত দেন কয়েক জন পুরুষও।

ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যায়, ১৯২২-এর ১১ আগস্ট ‘মায়ের আশিস’ শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিল স্নেহশালিনী বিরজাসুন্দরী দেবীর এই লেখাটি:

“গগনে ধূমকেতুর উদয় হলে জগতের অমঙ্গল হয়, ঝড়, ঝঞ্ঝা, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী অনিবার্য্য হয়ে ওঠে,এটা জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা বলে জ্ঞান হয়েছে অবধি শুনে আসছি। আমরা বাঙালী, আমরা বড়ো শান্তিপ্রিয় গো-বেচারা জাতি, তাই আমাদের ধূমকেতু নামটা শুনেই প্রাণটা কেঁপে ওঠে। ভারতের অদৃষ্টে অলক্ষ্যে হয়তো সত্যসত্যই ধূমকেতুর উদয় হয়েছে, তা না হলে আজ এর বুকের উপর দিয়ে এত অমঙ্গল উপদ্রব আর অশান্তির রক্ত-সাইক্লোন বয়ে যেত না। অতএব তোমার এই ধূমকেতু দেখে আমাদের নতুন করে ভয় পাবার তো কিছু দেখি না। যাঁর আদেশে আজ প্রলয় ধূমকেতুর উদয় আর তারই জন্যে অমঙ্গল-শঙ্কায় তাবৎ ভারতবাসী বিত্রস্ত, পথভ্রান্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট আর কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ঘুরে মরছে- আমার বিশ্বাস নিশ্চয় এই অমঙ্গল অন্ধকারের পিছনে মঙ্গলময় ভগবান তাঁর অভয় হস্তে মঙ্গলপ্রদীপ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। যখন সকল দেশবাসী আমার সেই মঙ্গল-আলোকের জন্য কেঁদে উঠবে, সকলে এক হয়ে সমস্বরে সেই আলোক-শিখাকে স্মরণ করবে, তখনই সত্য সুন্দর শিব সমস্ত অমঙ্গল আঁধার অপসারিত করে তাঁর মঙ্গল-প্রদীপ নিয়ে ধরায় ধরা দিতে আসবেন। চিরদিন দুঃখের পর সুখ, আাঁধারের পর আলো, কান্নার পর হাসি, বিরহের পর মিলন অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে থাকে; এর একটা বাদ দিলে অন্যটার তীব্রতা ও উল্লাস উপলব্ধি করা যায় না। তাই, আমরা মায়ের জাত, তোমার ধূমকেতুর রুদ্র জ্বালা দেখে অমঙ্গল-আশঙ্কায় কেঁপে উঠব না। কেন না, মঙ্গল-দীপ সাজাবার ভার আমাদেরই হাতে। ধূমকেতু ভগবানের বিদ্রাহী ছেলে।। মা বিদ্রোহী দুরন্ত ছেলেকে শান্ত করবার শক্তি রাখে। অতএব ভয় নেই; তাই বলে অহংকারও কোরো না। কর্ম করে যাও, তোমার যাত্রা শুরু কর, বল মাভৈঃ। তিমিররাত্রির অবসানে যখন অরুণ রাগে তরুণ সূর্য্যের উদয় হবে, তখন তোমার এই ধূমকেতু আলোর সেতু হয়ে আঁধারের পারে নিয়ে যাবে। প্রার্থনা করি যতদিন এই আগুনের শিখা এই ধূমকেতুর প্রয়োজন, ততদিন এ অমঙ্গল মঙ্গলমতে নিরাপদে থাক।”

আশীর্বাদিকা

শ্রীবিরজাসুন্দরী দেবী

নজরুল কিন্তু কবি পরিচয়ের জন্যই কারাবরণ করেননি— মনে রাখতে হবে, তাঁর কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ ধূমকেতু-র দ্বাদশ সংখ্যার সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৪ (ক) ও ১৫৩ (ক) ধারায় স্থিতাবস্থা নষ্টে ইন্ধনের অভিযোগে নজরুলকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিচারের ভার পড়ল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর উপরে, যিনি এক জন কবিও বটে। নজরুল বিচারপতিকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা ধূমকেতু-র শেষ সংখ্যায় ‘রাজবন্দির জবানবন্দি’ নামে প্রকাশিত হয়। নজরুল লিখেছিলেন, “আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে কিন্তু ন্যায় বিচারে সেই বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে। কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ সত্য স্বরূপ।”

রাজবন্দি নজরুলকে কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত করে হুগলি সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে সহবন্দিদের দুর্দশা দেখে হতভম্ব নজরুল ৩৯ দিন টানা অনশন করেছিলেন। আজ যখন সাংবাদিকতা, দেশ ও দশের যখন এই হাল, তখন নজরুলের এই ধূমকেতু আরও একবার আছড়ে পড়বে, এই আশা কি আমরা করতে পারি না?

তথ্যসূত্রঃ

নজরুলের ধুমকেতু পত্রিকায় প্রথম ভারতের স্বাধীনতার দাবি উঠেছিল, সোমঋতা মল্লিক

একই সঙ্গে নির্ভীক সাংবাদিকও, অর্ক দেব

নজরুল প্রবন্ধ সমগ্র

ধূমকেতু পত্রিকা, উইকিপিডিয়া

‘ধূমকেতু’র নজরুল, আবদুল আযীয আল আমান