ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে প্রথম ফটোগ্রাফার নিয়ে এসে সবাইকে চমকে দিলেন জ্ঞানদানন্দিনী

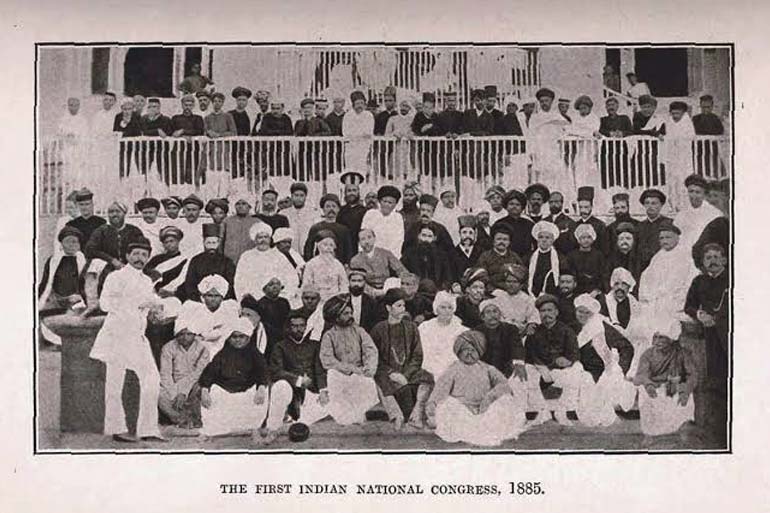

পুরোনো দিনের বিস্মৃতি যেন চিকের আড়াল। সরিয়ে দিলেই উপলব্ধির আলো এসে পড়বে। গল্পে গল্পে দেখা যাবে নতুন দিনের সূর্য উঠল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি মানেই তো শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, ঠাকুরবাড়ির আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে কত গল্প। আজ ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন প্রতিবাদী মেয়ের গল্প বলব। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবাদের রীতি মূল্যহীন মনে হলেও, সেই সুদূর উনিশ শতকে যখন পর্দানশিন মেয়েদের পালকি শুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে গঙ্গাস্নানের পুন্য দেওয়া হত— তখন মেয়েদের অন্যরকম কিছু করা মানেই প্রতিবাদ।

ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের তীব্র প্রতিভার কথা তো সকলেরই জানা। তাঁদের পাশাপাশি অন্দরমহলের প্রতিভার আলো অনেকসময় আব্রুর আড়াল ভেদ করে সমকালের সমাজে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু এতটা সময় গড়িয়ে যাওয়ার পর সেই মেয়েদের গল্প রূপকথার মতোই চমকপ্রদ।

জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতো ছিল তাঁর মুখের গড়ন। নীলাম্বরী শাড়ি, দুধে আলতা মেশানো গায়ের রং, চাঁপার কলি হাতের আঙুল, দেবী প্রতিমার মতো পায়ের পাতা ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর নজরকাড়া ব্যক্তিত্ব। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী। একটা সময় ছিল, যখন দ্বারকানাথের সঙ্গেই শুদ্ধাচার মেনে গৃহদেবতার সেবা করতেন। তারপর দ্বারকানাথের বিলাসিতা সে শুদ্ধাচার অতিক্রম করে। দ্বারকানাথের ভোজসভায় মদ মাংসের বাহুল্য নিয়ে রূপচাঁদ পক্ষীও গান লিখলেন— ‘কি মজা আছে রে লাল জলে/ জানে ঠাকুর কোম্পানি।’ দিগম্বরী প্রথমে বিশ্বাস করেননি। তারপর একদিন অন্দরমহল থেকে বৈঠকখানা বাড়িতে এসে স্বচক্ষে দেখলেন স্বামীর পরিবর্তন। তারপরেই শুধুমাত্র কর্তব্য পালন ছাড়া স্বামীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চললেন দিগম্বরী। শুধু ভোরবেলা একটি প্রণাম! একরকমভাবে স্বামী ত্যাগ। কোন এক অভিমান কাজ করছিল দিগম্বরীর আচরণে। লক্ষ হরিনামের মালা জপ, স্বপাক আহার! সেই আমলে মেয়েরা যখন একাদশীতে মাছের টুকরো হলেও মুখে দিত, দিগম্বরী চারটি একাদশী উপবাসী থাকতেন। অন্য একাদশীতে সামান্য ফলমূল খেয়ে বলতেন, তাঁর এই উপবাসে স্বামীর কোনো ক্ষতি হবে না। কোনো প্রয়োজনে স্বামীর সঙ্গে দেখা করলে সাত ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করে শুদ্ধ হতেন। আশ্চর্য লাগছে না?

ঠাকুরবাড়ির আরেকজন গৃহবধূ যোগমায়া দেবী, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী সারদাসুন্দরীর জীবন ছিল স্বামীকেন্দ্রিক। যোগমায়া অন্যরকম। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণে তাঁর কথা আছে। তিনি নাকি বাড়ির ছোটোদের শিক্ষয়িত্রীর মতো পড়াতেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন অন্দরমহলে প্রতিমাপুজো নিষিদ্ধ করে দিলেন, তখন একমাত্র যোগমায়াদেবী তীব্র প্রতিবাদ করেন। গিরীন্দ্রনাথ তখন মারা গিয়েছেন। তিনি নিজে গৃহদেবতা লক্ষ্মী জনার্দনের দায়িত্ব নিলেন। দুই ছেলে দুই মেয়েকে নিয়ে উঠলেন দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়িতে। নিজে উদ্যোগ নিয়ে দুর্গাপুজো করাতেন। সেই আমলে একজন বিধবা রমণীর এই মনের জোর আজকেও অনেক মেয়ের কাছে আলোকবর্তিকা।

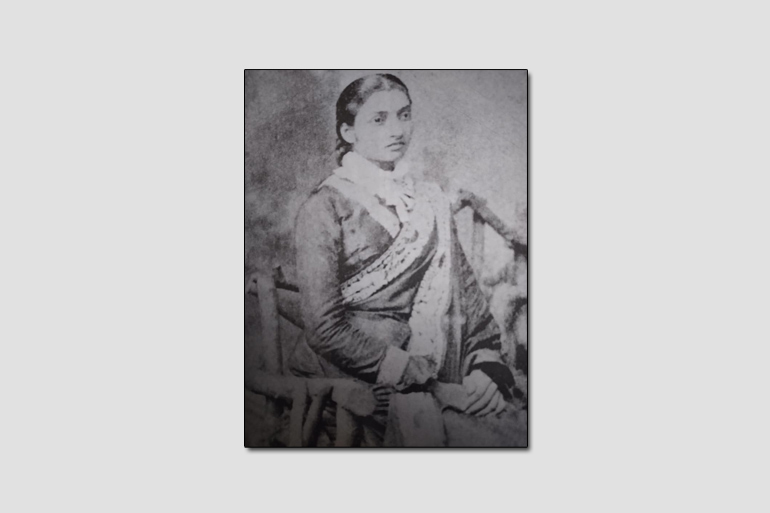

সাত বছর বয়সে মোমের পুতুলের মতো জ্ঞানদানন্দিনী নামের যে মেয়েটি ঠাকুরবাড়িতে এসেছিলেন আর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ আদর করে যার নাম দিয়েছিলেন ‘জ্ঞেনুমনি’, বাঙালি মেয়েদের জীবনে তাঁর ঋণ অপরিসীম । বিদেশে গিয়ে মেয়েদের স্বাধীনতা দেখছেন আর স্ত্রীকে একের পর এক চিঠি লিখে উজ্জীবিত করছেন সত্যেন্দ্রনাথ। বলছেন, ‘আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে। কিন্তু তোমার আপনার উপরই তাহার অনেক নির্ভর।’ জ্ঞানদানন্দিনী পেরেছিলেন। প্রথমে দেওর হেমেন্দ্রনাথ আর তারপরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশির কাছে লেখাপড়া শিখে নতুন সাধনা শুরু করলেন। প্রথম বাধা আসে অন্দরমহল থেকেই— শাশুড়ির বিরাগ, সমকালের সমালোচনা সব অতিক্রম করে জ্ঞানদানন্দিনী বাঙালি মেয়েদের আধুনিক পোশাক প্রচলন করলেন। প্রথমে ফরাসি দোকানে ফরমাশ দিয়ে ওরিয়েন্টাল ড্রেস বানানো হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে রুচিশোভন পার্শি স্টাইলের শাড়ি পরে বোম্বাইয়ে দুই বছর কাটিয়ে যখন জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরবাড়ি ফিরেছিলেন, তখন ঠাকুরবাড়িতে রীতিমতো শোকাভিনয় হয়েছিল। বাড়ির কেউ তাঁর সঙ্গে ঠিক করে কথা বলতেন না। লড়াইটা প্রায় একলাই লড়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। একবার সত্যেন্দ্রনাথের অসুস্থতার সময় লাটভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে একাই গিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। ঠাকুরবাড়িতে জন্মদিন পালনের রেওয়াজ তিনিই শুরু করেছিলেন। ছোটোদের পত্রিকা প্রকাশ থেকে শুরু করে নাটক অভিনয়— সবেতেই ছিল তাঁর দক্ষ হাতের ছোঁয়া। অন্দরমহলে ফটোগ্রাফার নিয়ে আসার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তও তাঁরই ছিল।

ঠাকুরবাড়ির মেয়ে স্বর্ণকুমারী দিব্যি লিখে ফেলেছিলেন অসংখ্য গল্প, উপন্যাস যখন তাঁর লেখা উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেবেছিলেন, এ লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। নিজের লেখার অনুবাদও করেছিলেন তিনি। তাঁর ‘সখি সমিতি’ নারীকল্যাণমূলক কাজ করত। সেই আমলে মেয়েদের আবেগের কথা সাহিত্যে নিয়ে আসাও কি বিপ্লব নয়?

ঠাকুরবাড়ির অভিমানী বধূ ছিলেন কাদম্বরী। সেই আমলে স্বামীর সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাওয়ার স্পর্ধা তিনিও দেখিয়েছিলেন। তাছাড়া তেতলার ছাদে নন্দনকাননের মতো সাহিত্য আসর বসানোর পরিকল্পনাও ছিল তাঁর।

আরেকজনের কথা বলি। বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা প্রফুল্লময়ীর কথা। স্বর্ণচাঁপার মতো গায়ের রং ছিল তাঁর। গানের গলা ছিল খুব মিষ্টি! স্বামীও সুদর্শন, অঙ্কে পারদর্শী। কিন্তু হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেলেন বীরেন্দ্রনাথ। ঘরের চার দেওয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্ক কষে রাখতেন। প্রফুল্লময়ীর কষ্ট ঠাকুরবাড়ির চার দেওয়ালেই আটকা পড়ে রইল। একটি আশার আলো— ছেলে বলেন্দ্রনাথ। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে অকালে সেই সন্তানকেও হারালেন। পুত্রবধূ সাহানাকে পুনর্বিবাহ দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই তাঁর বেদনার্ত জীবনের বিপ্লব। অথচ মহর্ষির নির্দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই বিয়ে বন্ধ করিয়ে আসেন। অবাক লাগছে না? তবু প্রফুল্লময়ী ভাঙা মন নিয়ে এইটুকু সাহস তো দেখাতে পেরেছিলেন। এরপর পুত্রবধূকেও হারাবেন। ব্রাহ্ম পরিবারের পুত্রবধূ হয়েও শিবনারায়ণ স্বামীর কাছে আধ্যাত্মিক উপদেশই ছিল তাঁর বেঁচে থাকার বীজমন্ত্র। এই তাঁর বিদ্রোহ।

অনেক পরে জ্ঞানদানন্দিনীর পুত্রবধূ সংজ্ঞাও অসীমানন্দ সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নেবেন। দেবেন্দ্রনাথের মেয়ে শরৎকুমারীর সন্তান ছিলেন সুপ্রভা। বিয়ের পর তিনিও পৌত্তলিক গুরুর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করেছিলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে শিবপুজোও করতেন। সৌদামিনী দেবীর মেয়ে ইরাবতীও শিব দুর্গার সেবা করতেন। কিন্তু ইরাবতী আর সুপ্রভার আচরণগত পার্থক্য ছিল। ইরাবতী প্রতিমা পুজো করার ষোলো সতেরো বছর পর ঠাকুরবাড়িতে আসেন। কিন্তু সুপ্রভা জোড়াসাঁকোয় আসা যাওয়া দিব্যি বজায় রেখেছিলেন। ব্রাহ্ম সংস্কার ভেঙেছেন বলে এতটুকু অপ্রতিভ হননি। এ-ও তো বিদ্রোহ।

ঠাকুরবাড়ির আরেক নারীর কথা বলে আলোচনা শেষ করি— স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলাদেবীর কথা। বিদূষী তো বটেই, স্পষ্টবক্তাও। সেই আমলে কলকাতায় যুবক সভায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে তাঁর নানা বিষয়ে। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখেছিলেন। ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে উৎসব করার আবেগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। সরলা দেবী ঠিক না ভুল— সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। তিনি যে পরিবারের খ্যাতিমান পুরুষের মতের বিরোধিতা করার মতো স্পর্ধা দেখাতে পেরেছিলেন, এখানেই তিনি বিদ্রোহিনী। স্বামী বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতার কাছের মানুষ ছিলেন সরলাদেবী। বলাই বাহুল্য, অপৌত্তলিক ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পৌত্তলিক স্বামীজির মানসিক দূরত্ব ছিল। সেই জায়গা থেকে প্রবল প্রভাবশালী অভিভাবক স্থানীয় আত্মীয়দের মতের প্রতিকূলে নিজের মতাদর্শকে গুরুত্ব দেওয়া নিঃসন্দেহে বিপ্লব। হিন্দুস্থান পত্রিকার দায়িত্ব সামলাতেন। মহাত্মা গান্ধীরও খুব কাছের ছিলেন সরলাদেবী। তিনি নিষ্কোষিত অসিলতা, ঠাকুরবাড়ির তেজস্বিনী মেয়ে।

ঠাকুরবাড়ির বিদ্রোহিনীদের গল্পের শেষ নেই। শেষ কথা কে বলবে?

সহায়ক গ্রন্থঃ

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব

ঠাকুরবাড়ির সাতকাহন, শান্তা শ্রীমানী

রচনা সংকলন, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ইত্যাদি।