১০৫ বছর আগে ‘বঙ্গ মহিলার জাপান যাত্রা’, একজন ‘সামান্য’ গৃহবধূর সফরনামা

“...আমার যখন বিবাহ হয় তখন কেহ মনে করে নাই যে আমি জাপান যাইব। কাহারও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার বড়ই ইচ্ছা হইত আমি একবার যাই। সে ইচ্ছা স্বপ্নেই পর্যবসিত হইত। বিবাহের পর শ্বশুর শাশুড়ির আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে ইচ্ছা হইত...”

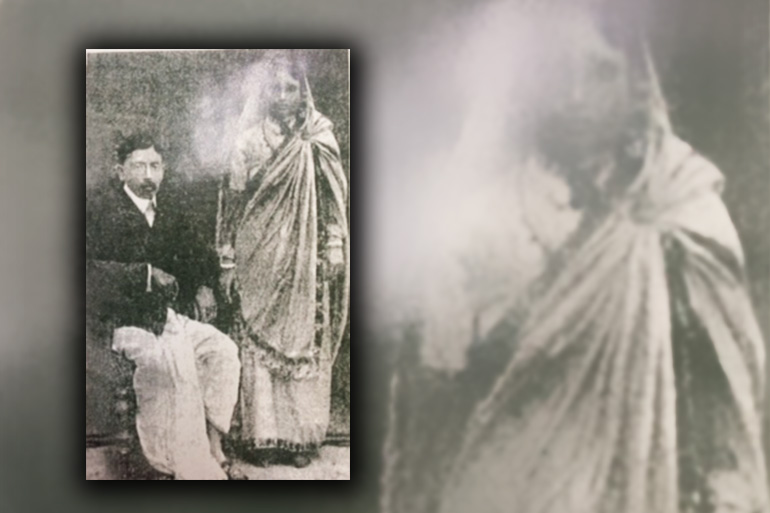

জাপানি সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির কম বেশি পরিচয় ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথের ‘জাপান-যাত্রী’র কল্যাণে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সফরের প্রায় এক বছর আগে, ১৯১৫ সালে প্রকাশ পায় ‘বঙ্গ মহিলার জাপান যাত্রা’। লেখিকা, হরিপ্রভা বসুমল্লিক ওরফে তাকেদা। হরিপ্রভাই প্রথম এশীয় নারী, যিনি লিখেছিলেন সূর্যোদয়ের দেশ ঘুরে এসে। একজন ‘সামান্য’ গৃহবধূর সফরনামা, জাপানি সভ্যতাকে অকপটে তুলে ধরেছিল বাঙালির সামনে।

১৮৬৮ সালে, জাপানে শাসনক্ষমতার হাত-বদল হয়, ‘বোশিন’ যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। সামন্তশাসনের অবসান ঘটে গিয়ে এল মেইজি যুগ। রাতারাতি শিথিল হয় বিদেশনীতি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, তাই দেখা যাবে, হাজারে হাজারে ভাগ্যান্বেষী জাপানী যুবক, কালাপানি পাড়ি দিচ্ছেন, পা রাখছেন নতুন দেশে। কেউ বা ব্রাজিল, কেউ ব্রিটেন, কেউ বা আবার বাংলার মাটিতেই বাঁধছেন ঘর...

তেমনি একজন, উয়েমন তাকেদা। ঢাকার, বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরির প্রধান প্রযুক্তিবিদ। সোপ ফ্যাক্টরির নিকটে মাতৃনিকেতন। নিরাশ্রয় মহিলা ও শিশুদের জন্য একটি আশ্রম। আশ্রমের দেখভাল করেন, নগেন্দ্রবালা মল্লিক ও তাঁর কন্যা হরিপ্রভা। দুজনেই নববিধান ব্রাহ্মসমাজের কর্মী। সেকালের ব্রাহ্ম মহিলারা, গড়পড়তা হিন্দুদের থেকে খানিক স্বাধীনভাবেই মেলামেশা করতেন। উয়েমন ও হরিপ্রভার প্রণয়ে, খুব সামাজিক বাধাও আসেনি। ১৯০৬-০৭ নাগাদ ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয়েছিল তাঁদের।

বিয়ের পরেই, হরিপ্রভার পিতার সহায়তায় উয়েমন প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরি। কিন্ত কয়েক বছরের মন্দায় প্রবল লোকসানের ধাক্কায় গুটিয়ে যায় ব্যবসা। সস্ত্রীক দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন উয়েমন। তাঁদের যাত্রার খবর পেয়ে অর্থসাহায্য করেন জাপানি ব্যবসায়ীরা। পাশে দাঁড়ালো নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

১৯১২ সালের ১৩ ডিসেম্বর। পোর্ট মোজিতে পা রাখলেন তাকেদা দম্পতি। সূর্যোদয়ের দেশে বাঙালি গৃহবধূ। ‘ভারতীয়’ বা ‘ইন্দোজিন’ দেখতে ভিড় জমে যায় রাস্তায়। সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হচ্ছে হরিপ্রভার খবর।

“গল্প শোনার জন্য সন্ধ্যাকালে পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা দিবসের কাজ শেষ করিয়া এসে জড়ো হইত। ক্রমে গৃহখানি লোকে পূর্ণ হইত। বৈকালে স্কুলের ছেলে মেয়েরা আমায় দেখিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে খেলিতে আসিত...”

চারমাস জাপানে থাকাকালীন হরিপ্রভা যা দেখেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন খুঁটিয়ে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক, সামাজিক আচারবিধি, বাদ যায়নি কিছুই। যদিও তাঁর মুখে রোচেনি জাপানি খাবার। এড়িয়ে গিয়েছিলেন দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থানটিও। তখন হয়তো খেয়াল করেননি, একদা পর্দার আড়ালে থাকা ‘দাই নিপ্পন’ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছে যুদ্ধপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদী এক শক্তিতে। তার আবছা আভাস পাওয়া যায়, কয়েকটি বাক্যে,

“...এদেশে সকল উপযুক্ত অর্থাৎ ২১ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে শরীর নিরোগ থাকিলে সকল পুরুষের যুদ্ধ শিখিতে হয়। এ সময় অধ্যয়ন শেষ না হইলে তৎপর ৪০ বৎসরের মধ্যে কলেজের পড়া শেষ হইলে যুদ্ধ শিখিতে যাইতে বাধ্য হয়।”

১৯৪১ সালে তাঁরা পাকাপাকিভাবেই চলে এসেছিলেন জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন সময়ে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধরল উয়েমনকে। প্রবল অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে জাপান। উপার্জনের রাস্তা প্রায় বন্ধ। বাসস্থান নেই, নেই বেঁচে থাকার সম্বলটুকু। কঠিন সময়ে তাকেদা দম্পতির পাশে দাঁড়ালেন রাসবিহারী বসু। তাঁর সূত্রেই নেতাজির সঙ্গে হরিপ্রভার পরিচয় হয়েছিল ক্রমে। রাসবিহারী চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন, রেডিও টোকিওতে। সতর্ক সাইরেনের মাঝে, হেলমেট মাথায়, রেডিও স্টেশনে খবর পড়তে যেতেন অকুতোভয় হরিপ্রভা। আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত নানা তথ্যাদি বাংলায় পাঠ করতেন তিনি।

যুদ্ধশেষে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে স্বদেশ ফিরতে হল তাঁকে। উয়েমন মারা গিয়েছিলেন, জলপাইগুড়িতে। ১৯৪৮ সালে। এর প্রায় চব্বিশ বছর পর, কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে সফর সাঙ্গ হয়েছিল হরিপ্রভার।

‘বঙ্গমহিলা’ ও ‘গুরুদেব’-এর দেখা ‘জাপান’-এর তুলনা হয়তো টানা চলে না। কিন্ত সেখানকার দৈনন্দিন জীবনদর্শনকে আরও নিবিড়ভাবে আহরণ করে, ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছিলেন হরিপ্রভা তাকেদা। তাঁর কলম প্রকান্তরে, দুই দেশের মাঝে বেঁধে দিয়েছিল এক অদৃশ্য সেতু।

ঋণস্বীকারঃ বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা – হরিপ্রভা তাকেদা, মনজুরুল হক।

চিত্রঋণঃ বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা – হরিপ্রভা তাকেদা।