আমাদের যুদ্ধটা বোঝানোর জন্য নিজেকে সবসময় ‘ট্রান্স-নারী’ই বলবো : অনুপ্রভা দাস মজুমদার

ইংরেজিতে লিঙ্গ বোঝাতে ‘জেন্ডার’ এবং ‘সেক্স’ দুটি আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষায় সেই সুবিধে নেই। আমরা শারীরিক ও মানসিক লিঙ্গ বোঝাতে কেবলমাত্র ‘লিঙ্গ’ শব্দটিই ব্যবহার করে থাকি। যাঁরা এটুকু পড়ে ভাবছেন, এ আবার কেমনধারা কথা...! দুটো তো একই বিষয়, এর জন্য আলাদা শব্দের দরকারই বা কী...! তাঁদের ক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি, ‘সেক্স’ শব্দটির অর্থ হল জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন এবং ‘জেন্ডার’ শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়, একজন ব্যক্তি নিজেকে অন্তর থেকে যা ভাবছেন এবং নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করছেন তা। বেশিরভাগ মানুষ নিজের অন্তরের সঙ্গে দৈহিক লিঙ্গের মিল খুঁজে পেলেও, অনেক মানুষই তা পান না। তাঁদের ক্ষেত্রে অন্তর-সত্ত্বায় এবং শরীরের মধ্যে এক বিস্তর ফারাক।

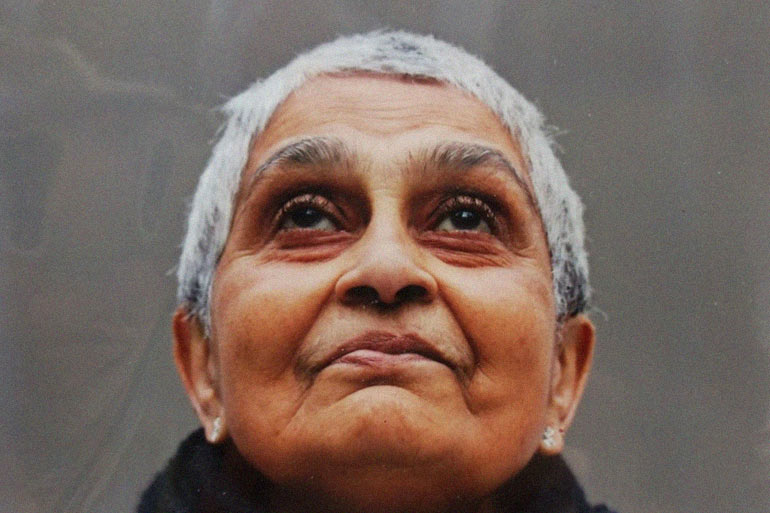

মুখে যতই বলি না কেন, আমরা যারা জন্মগত মেয়ে/ছেলে পরিচয় নিয়ে জন্মেছি তারা এসব বুঝবো না। বুঝবে একজন মেয়ে (জন্মগত নয়) যে ‘মেয়ে হতে চেয়েছে’, একজন ছেলে (জন্মগত নয়) যে ‘ছেলে হতে চেয়েছে’। এই হতে চাওয়ার মধ্যে যে জীবনযন্ত্রণা, সেসব জয় করা সহজ কথা নয়। এই জয়ের পথ এতটাই অবহেলিত, বিপদসঙ্কু্ল, যে যাঁরা জয় করেন তাঁদের নিয়ে বিশেষ করে কথা বললেও অতৃপ্তি থেকে যায়। আমার ৮ মার্চ উদযাপন সেরকমই এক জয়ী-কে নিয়ে। ‘আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস’ –কথাটির ভিতর শ্রমজীবী এবং নারী, অস্বীকার করার উপায় নেই এই দুটি শব্দেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। অনুপ্রভা দাস মজুমদার।

মিষ্টি স্বভাবের, পরিপাটি করে শাড়ি পরা এই মেয়েটিকে বিশেষ কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, শিক্ষামূলক আলোচনায়, সামাজিক মাধ্যমে, সংবাদ মাধ্যমে অনেকেই দেখে থাকবেন। কী পরিচয়ে, কেমন ভাবে বাঁচবেন - নিজের জীবনটা নিজে নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে আনন্দ আছে। তবে, অদৃশ্য বিষাদ আছে তার থেকেও বেশি, যা তিনি প্রতিনিয়ত মুখ বুজে লালন করতে বাধ্য হন। এই আরোপিত বিষাদ নিয়েই নৈহাটির এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলে হয়ে জন্ম অচিন্ত্য-র। ছোটোবেলা থেকেই মনেপ্রাণে জানতেন তিনি মেয়ে। তারপর নিজেকে ভেঙেচুরে মনের আঙ্গিকে গড়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতো আর পাঁচজন যাতে সুস্থ ভাবে স্বাধিকার, মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারেন –এ ব্যাপারে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সামর্থ্য অনুযায়ী সবটুকু শ্রম উজাড় করে দিচ্ছেন।

বর্তমানে School For Social Entrepreneurs India নামক একটি সংস্থার তত্ত্বাবধানে আইআইটি, গুয়াহাটি থেকে একটি ফেলোশিপ করছেন অনুপ্রভা। যাঁরা সামাজিক উদ্যোগপতি (Social Entrepreneurs), তাঁদের ভাবনার বাস্তবায়ন হতে সাহায্য করাই এই ফেলোশিপের উদ্দেশ্য। ভারতে প্রায় পাঁচ কোটি ট্রান্সজেন্ডার আছে, যাদের কোনো নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নেই। সাধারণ মানুষের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার পরে অসুস্থ হলে, কিন্তু অনুপ্রভার মতো মানুষদের পুরো জীবনটাই তো ডাক্তার-ওষুধ-হসপিটাল করে কাটাতে হয়। হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, লেজার থেরাপি, বিভিন্ন রকমের সার্জারি। চলে শারীরিক পরিবর্তনের নানান পর্যায়। বিদেশে এই প্রক্রিয়া বয়ঃসন্ধি থেকেই শুরু হয়ে যায়। এদেশে তা তো হয়ই না উল্টে একজন ট্রান্স-পুরুষ বা নারী সবকিছুর সঙ্গে যুঝে যখন শারীরিক-ট্রান্সফরমেশন করাতে উদ্যোগ নেয় তাকে প্রথমেই একটা বিশাল অঙ্কের টাকা খরচের কথা মাথায় রাখতে হয়। যেটা সকলের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, অনুপ্রভার কথা অনুযায়ী এই ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য আমাদের দেশে কোনও নির্দিষ্ট হেল্থ-কেয়ার সিস্টেম নেই, ডাক্তারদের কাছে কোনও ডেটা নেই এমনকী এমবিবিএস-এর পাঠ্যক্রমে ‘ট্রান্সজেন্ডার’ শব্দটিও নেই। তবু ভালো আমাদের দেশে সুপ্রিম কোর্ট নালশা রায়ের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারদের সমস্ত অধিকার সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। পয়সা থাকলে লিঙ্গ-পরিবর্তনও সম্ভব, অনেক দেশে এই সুবিধাগুলো এখনও নেই। এইসব জটিলতার সেকারণে ট্রান্সজেন্ডারদের বহুল সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ ট্রান্স-অধিকার দাবি করছেন, অথচ তাঁদের জন্য সাধারণ ভাবে কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, এটাই অনুপ্রভার ফেলোশিপের বিষয়। তাঁর কাজ এই বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য পরিসেবার পরিসরকে সক্রিয় করা। “ইতিমধ্যেই পিয়ারলেস হাসপাতালের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ‘ট্রান্সজেন্ডারদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার জন্য ফ্রি ক্লিনিক তৈরি হয়েছে ‘অন্তর’ নামে। যেখানে বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধে নিতে পারবেন ট্রান্সজেন্ডাররা।” বলেন অনুপ্রভা।

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অলোকানন্দা রায়ের সঙ্গে

অনুপ্রভার রূপান্তরের যাত্রা যখন থেকে শুরু হয়, সেই সময় থেকে একটি বিশেষ সংকটের মুখোমুখি হন তিনি। ডকুমেন্টেসে একরকম আর তার বাইরে আরেকরকম, মানে তখন তাঁর বাহ্যিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে, সেই সময় এয়ারপোর্ট বা অন্য যেখানেই সেই ডকুমেন্টসগুলো দেখাতে হতো, খুব অস্বস্তিতে পড়তে হত তাঁকে। কারণ তখন তিনি শারীরিক ভাবে অচিন্ত্য থেকে অনুপ্রভা হয়ে ওঠার লড়াইয়ে সদ্য নেমেছেন। ডকুমেন্টসে তিনি তখনও অচিন্ত্যই। গোলযোগপূর্ণ জীবনে এ যেন এক নতুন গোলকধাঁধা! ক্লান্ত সৈনিকের মতো পরবর্তী আক্রমণের অপেক্ষা করা ছাড়া যখন আর কিছুই করার ছিল না, অনুপ্রভা যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেখালেন। নিজের সঠিক পরিচয় পত্র সকলের অধিকার, দৃঢ় প্রত্যয়ে এই শপথবাক্য মাথায় রেখেই তাঁর পথ চলা শুরু হয়েছিল। তারপর একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙেছেন, নিয়ম ভেঙেছেন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি যখন এসব করছেন, ইতিমধ্যে ‘ট্রান্সজেন্ডার রাইটস্ প্রোটেকশন অ্যাক্ট’ (Transgender Rights Protection Act) এসে গেছে। পুরোনো নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আলাদা করে ‘ট্রান্সজেন্ডার কার্ড’-এর কথা বলা হল। নতুন আইনে এই ট্রান্সজেন্ডার কার্ডের মাধ্যমেই যাবতীয় ডকুমেন্টস পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে - তা সে পাসপোর্ট হোক, ব্যাঙ্কের বই, ভোটার, আধার বা প্যান এই সবগুলোই পরিবর্তন করা যাবে।

এই নতুন পদ্ধতিটা নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল কারণ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের এটি নিয়ে সচেতনতার অভাব ছিল। পুরোনো পদ্ধতিটা ছিল অনেকটা এইরকম-

প্রথমে আদালতে একটি হলফনামা (affidavit) জমা দিতে হবে। হলফনামা হয়ে গেলে যাওয়ার পর অন্তত দুটি ভাষার সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করতে হবে। তারপর গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য আবেদন করতে হবে। এই গোটা পদ্ধতি শুধু খটমট একটি প্রক্রিয়াই নয়, বেশ খরচসাপেক্ষও বটে।

মনে আছে, আমাকে প্রথমে ওঁরা এভাবে বলেছিলেন, ‘কী বললেন ট্রানজিস্টার? আর একবার বলুন’। এই ধরনের অজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়।

‘ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি কার্ড’ (Transgender Identity Card) পাওয়ার সুবিধের জন্য ‘ট্রান্সজেন্ডার পোর্টাল’ (https://transgender.dosje.gov.in/) নামে একটি পোর্টাল তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার, যেখানে অনলাইনে আবেদন জমা করলে, এক মাসের মধ্যে কার্ডটি চলে আসার কথা ছিল। অনুপ্রভার কথায়, “আমি আবেদন করার পর দু-বার তা বাতিল হয়ে যায় এবং আমি বুঝতে পারি না যে ঠিক কেন এরকম হচ্ছে। পরে বুঝলাম, তখন আসলে পোর্টালটি সবে সবে তৈরি হয়েছে, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অত শক্তিশালী নয়। ফলত, এভাবে তিনবার বাতিল হয়ে গিয়ে চতুর্থবারে তা গৃহীত হয়। আইন অনুসারে গৃহীত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই ‘ট্রান্স’ পরিচয়পত্র হাতে চলে আসার কথা। কিন্তু ন’মাস কেটে যায়।”

হেল্পলাইনে ফোন করেও সাহায্য পাননি অনুপ্রভা। কারণ, তাঁদের কাছেও পরিষ্কার ছিল না বিষয়টা। বিষয়টা হলো, আবেদন প্রার্থী যে জেলা থেকে আবেদন করেন, সেখানকার ডিস্ট্রিকট-ম্যাজিস্ট্রেটের (District Magistrate) কাছে ডকুমেন্টগুলো ভেরিফাইয়ের জন্য পাঠানো হয়। যাচাই করে ডিস্ট্রিকট-ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট পাঠালে তারপর শংসাপত্র মেলে। ‘ট্রান্সজেন্ডার পোর্টাল’-এর তরফে অনুপ্রভাকে তাঁর জেলার ডিস্ট্রিকট-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অনুপ্রভা তাই-ই করেন। তিনি যখন ডিস্ট্রিকট-ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে গেলেন, দেখলেন সেখানে কেউ ‘ট্রান্সজেন্ডার’ শব্দটিই কখনো শোনেননি। “মনে আছে, আমাকে প্রথমে ওঁরা এভাবে বলেছিলেন, ‘কী বললেন ট্রানজিস্টার? আর একবার বলুন’। এই ধরনের অজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকী ডিস্ট্রিকট-ম্যাজিস্ট্রেটের কোন বিভাগ কাজটা করবে, সেটাও কেউ জানতো না তখনও। ফলত, তখন আমি ডিস্ট্রিকট-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি আরটিআই (RTI, Right to Information) করে জানতে চাই, যে আপনার দপ্তরের কোন বিভাগ কাজটির দায়িত্বে আছেন এবং কতজন ট্রান্সজেন্ডার এখনও পর্যন্ত শংসাপত্র পেয়েছেন?” বলেন অনুপ্রভা।

আরটিআই করার পর একটি লিখিত বিবৃতিতে তাঁকে জানানো হয়, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছে এরকম কোনও বিজ্ঞপ্তি এসে পৌঁছায়নি। ফলত, অনুপ্রভা বুঝলেন এভাবে চলতে থাকলে বছর বছর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। তৎক্ষনাৎ বিষয়টি নিয়ে আইনি লড়াইয়ে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন মনে মনে। অবশ্য তার আগেই, তাঁর কাছে ডিস্ট্রিকট-ম্যাজিস্ট্রেটের তরফে ফোন আসে। তাঁকে জানানো হয় ‘আমরা আপনার আবেদনটি পেয়েছি, কয়েকটা জিনিস আমাদের জানার আছে। আসলে এতদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে এই সিস্টেমের অ্যাক্সেস ছিল না…’ ইত্যাদি। অনুপ্রভাকে বুঝে নিতে হয়, একটা নতুন জিনিস কার্যকরি হওয়ার প্রথম ধাপে এরকম হয়েই থাকে।

এত কাণ্ড করার পর অবশেষে ‘ট্রান্সজেন্ডার সার্টিফিকেট’টি হাতে পান অনুপ্রভা। এতদিন যে কাগজটির জন্য তাঁর যাবতীয় ডকুমেন্টসের পরিবর্তন আটকে ছিল, তা হাতে পাওয়ার পর সেই কাজটিই শুরু করার কথা ভাবেন। এবার আসে আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ। এমন কোনো ‘স্ট্রিমলাইন প্রসেস’ তখন ছিল না যার মধ্যে দিয়ে একজন ‘ট্রান্সজেন্ডার’ ব্যক্তি আবেদন করতে পারেন আধার কার্ডের জন্য। সেকারণেই তখন আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন অনুপ্রভা। অনুপ্রভার কথায়, “এখন ‘ট্রান্সজেন্ডার রাইট প্রোটেকশন অ্যাক্ট’ এসছে, এখন যে এটা আইন –সমস্ত বিষয়টা তাঁদেরকে বুঝিয়ে বলতে হয়। অ্যাক্ট-এর যেখানে উল্লেখ করা আছে, ‘ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি কার্ড’ দিয়েই যাবতীয় ডকুমেন্টস পরিবর্তন করা যাবে, সেইসব পাঠাই। তারপর ওরা আমায় ডাকেন, সামনাসামনি বিষয়টা বোঝার জন্য। আধার কার্ডের জন্য যেসব সাপোর্টিং ডকুমেন্টস লাগে, সেখানে কোথাও ‘ট্রান্সজেন্ডার আইডি কার্ড’-এর উল্লেখ নেই, ফলত কোনো ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি যদি এই কার্ডের ভিত্তিতে আবেদন জানাতে চায়, সে কী করবে? সেটা জানতে চাই ওঁদের কাছে।”

অনুপ্রভার ট্রান্সজেন্ডার আইকার্ড

আধার কর্তৃপক্ষ অনুপ্রভার কাছে ‘সিস্টেম আপডেট’ করার সময় চেয়ে নেন। কিছুদিন পর তাঁকে জানানো হয়, আধার কার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেসের তালিকায় ‘ট্রান্সজেন্ডার আইডি কার্ড’ অপশনটি যোগ করা হয়েছে, কয়েক দিন পর থেকে আবেদন জানানো যাবে। সেইমতো কলকাতা সল্টলেকের আধার কার্ড অফিসে যোগাযোগ করেন অনুপ্রভা। সেখানেও আবিষ্কার করলেন, কর্মীরা এ ব্যাপারে অজ্ঞ। সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার তাঁর নিজস্ব কম্পিউটার থেকে অনুপ্রভার আবেদন নেন।

সচেতনভাবেই আমি নিজেকে ‘ট্রান্স-ওম্যান’ বা ‘ট্রান্সজেন্ডার’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকি। এর পিছনে রাজনৈতিক যুক্তি আছে। ‘জেন্ডার’ ব্যাপারটাই রাজনৈতিক।

দীর্ঘদিনের লড়াই শেষে, এতকিছু পেরিয়ে অবশেষে ২০২২ সালে নিজের আধার কার্ডটি হাতে পান অনুপ্রভা। সেখানে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে একজন ‘ট্রান্সজেন্ডার’ হিসেবে তাঁকে এই পরিচয়পত্রটি দেওয়া হয়েছে। তিনিই কি প্রথম ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে আধার কার্ড পেয়েছেন? এ ব্যাপারে অনুপ্রভা জানান, “আমার আগে ট্রান্স-ব্যক্তিরা আধার কার্ড পাননি এরকম নয়। কিন্তু সেটা অন্যান্য প্রচলিত মাধ্যম থেকে হয়েছে। নতুন আইন আসার পর অনেক ধরনের সংশয় তৈরি হয়েছিল, তাতে আমরা কেউই কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলাম না। নতুন আইন অনুযায়ী যে নিয়মের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমি সেটাকেই সক্রিয় করার এবং স্ট্রিমলাইন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। আমার ব্যাক্তিগত লড়াইগুলোর ক্ষেত্রে আমার চেষ্টা থাকে প্রতিটা স্টেপ অ্যাক্টিভ করতে করতে যাওয়ার। কারণ এটা আমার একার প্রশ্ন নয়। একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ব্যাপার। আমি তুলনামূলকভাবে প্রিভিলেজড অবস্থায় আছি বলে, এই জটিলতার মধ্যেও নিজের অধিকারটা অর্জন করতে পেরেছি, আমার মতো বেশিরভাগ মানুষই যা পেরে ওঠেন না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক কোনও সাপোর্টই তাঁরা পান না।”

আধার কার্ড হাতে পাওয়ার পর

অনুপ্রভার মতে, পরিবার হয় দু’ধরনের। একটা ‘বায়োলজিক্যাল’, আর একটা ‘লজিক্যাল’। সবাই যে বায়োলজিক্যাল পরিবারের মধ্যেই লজিক্যাল পরিবার খুঁজে পান, এমন নয়। যাঁরা পান তাঁদের সৌভাগ্য, যাঁরা পান না তাঁরা কেউ কেউ লজিক্যাল পরিবার তৈরি করে নেন। অনুপ্রভার পরিবারটি তেমনই – ‘বৃহত্তর পরিবার’। তাঁর লড়াইয়ের ক্ষেত্রে একটি বড়ো সাপোর্ট তাঁর জীবনসঙ্গী বাপ্পাদিত্য মুখোপাধ্যায়।

জীবনসঙ্গীর সঙ্গে

কিন্তু, যে ‘নারী’ হয়ে ওঠার জন্য এত কিছু, তা হয়ে ওঠার পরও কেন পরিচয়পত্রে বা চাকরির আবেদন পত্রে ‘আদার ক্যাটাগরি’ বা ‘ট্রান্স-জেন্ডার’-এ টিক দিতে হবে কেন? অনুপ্রভার উত্তর, “সচেতনভাবেই আমি নিজেকে ‘ট্রান্স-ওম্যান’ বা ‘ট্রান্সজেন্ডার’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকি। এর পিছনে রাজনৈতিক যুক্তি আছে। ‘জেন্ডার’ ব্যাপারটাই রাজনৈতিক। যদি আমায় জিজ্ঞেস করো, আমি বলবো আমি একজন ‘নারী’। কিন্তু এক্ষেত্রে ‘নারী’ শব্দটা ডকুমেন্টসে লেখার অনেক সমস্যা আছে বলে আমার মনে হয়, কারণ আমাদের মতো মানুষদের কোনও আদমশুমারি (Census) নেই। দেশে কত সংখ্যক ট্রান্সজেন্ডার মানুষ আছে, তার কোনও জনগনণা এখনও অবধি হয়নি। এটা দরকার কেন না এর উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন জিনিস নির্ধারিত হয়। যেকোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা সঠিক ভাবে গণনা হওয়াটা প্রয়োজন কারণ ভোটের ক্ষেত্রে এটা প্রভাব ফেলে। যেকোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভোটব্যাংকে কীরকম প্রভাব ফেলছে, সেটাই একমাত্র সরকারপক্ষের আগ্রহের বিষয়। ট্রান্সজেন্ডার জনগণনা আলাদা করে প্রয়োজন কারণ একজন বায়োলজিক্যাল মহিলার যা অধিকার আছে, গ্রহণযোগ্যতা আছে সমাজে, অস্বীকার করার উপায় নেই একজন ‘ট্রান্স-ওম্যান’ (Trans-Woman)-এর তা নেই। সেই জায়গা থেকেই খুব সচেতন ভাবে আমার ‘ট্রান্সজেন্ডার’ বা ‘ট্রান্স-ওম্যান’ শব্দটিকে বেছে নেওয়া।”

এই পৃথিবীতে, নিজের দেশে, নিজের রাজ্যে, নিজের এলাকায়, নিজের মানুষদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিজের অধিকার, নিজের পরিচিতি, নিজের আবেগ নিয়ে যুঝতে কেমন লাগে, অনেকেই জানেন। অনুপ্রভারা হয়তো একটু বেশি করেই জানেন। এখন আগের থেকে ভালো আছেন, নিজেই জানালেন। হঠাৎ করে কারও ‘ম্যাডাম’ সম্বোধনটুকুই আজ একান্ত ভালোলাগার জায়গা। তবে, সৈনিকদের মতো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সবসময় তৈরি তিনি। সবে তো কয়েকটা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, আরও পথ চলা বাকি।