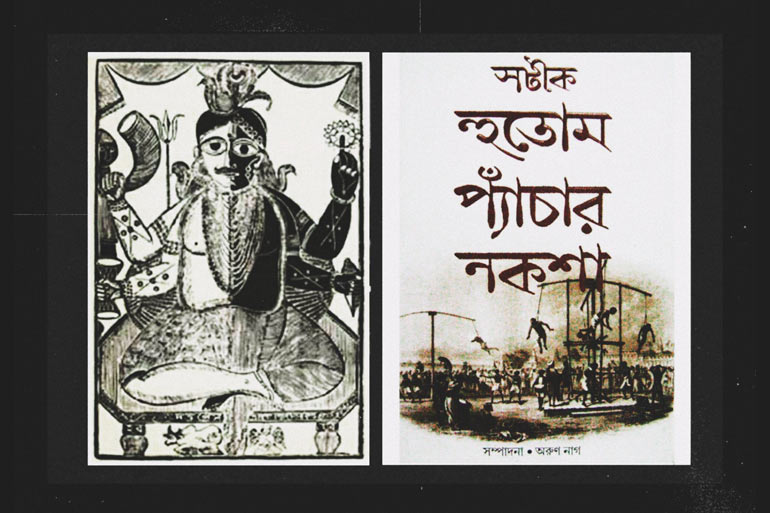

দেড়শো বছর অতিক্রান্ত, হুতোমের নকশায় আজও মজে বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে ও সাহিত্য দর্শনে হুতোম প্যাঁচা একটি বৈপ্লবিক নাম। তিনি যে ‘নকশা’ লিখেছিলেন তা আজ সমগ্র পৃথিবীতে ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ নামে খ্যাত। প্রথম প্রকাশ পাওয়ার পর দেড়শো বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। তাহলেও এই বইয়ের রিডেবিলিটি আজও ক্রমবর্ধমান। সেকালে হুতোম অনেক অনেক বাস্তব চরিত্রকে অঙ্কন করেছিলেন ছদ্মবেশে। সেই সঙ্গে পাতায় পাতায় সেকেলে শহরের নানা প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, যানবাহন, অলংকার, পল্লিনাম-এর বিস্তৃত বর্ণনা। যে বর্ণনা ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছে নাগরিক জীবনের বৃত্তান্ত। তাঁর সেই ভাষা, তাঁর সেই সাহিত্য গুণ, বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

শহর কলকাতার উনিশ শতকের বাঙালি সমাজকে জানার অন্যতম প্রধান উপায় হল হুতোমের নকশা। উনিশ শতক, সেই শতকের শহর কলকাতা ও সেই কলকাতার বাঙালি, কোথায় না নকশা লেখনীর বিষয় খুঁজে নিয়েছিলেন হুতোম। সেই সার্চ-ই হুতোমের নকশার গুণ। সেই সময়ের শহরের মানুষের মুখের ভাষা ও জীবন চর্চাকে এমন জীবন্ত ভাবে আর কেউ ফুটিয়ে তুলেছিলেন কিনা জানা যায় না। ছদ্মনামের বাস্তব চরিত্রকে এমন কিছু গুণ দিয়ে অঙ্কন করেছেন লেখক যাতে পাঠক সহজেই, সেই রোজ দেখা চরিত্রকে চিনে নিতে পারে। সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যেমন নীল বিদ্রোহ, সিপাই বিদ্রোহ বা ওয়াজিদ আলী শাহ্-এর আগমন বিষয়কে আরও সরস করে তুলেছে। হুতোমের রচনার এই বাস্তব যোগ নকশাকে আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

ছদ্মনাম নিয়ে নকশা এঁকে চলা এই মানুষটির নাম ‘কালীপ্রসন্ন সিংহ’। জীবনের সীমা মাত্র ৩০ বছরের। ১৮৪০ সালের গোড়ায় জোড়াসাঁকোর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম কালীপ্রসন্ন সিংহর। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া ঘরের শিক্ষকের কাছেই নিবিড় ভাবে পাঠ নিয়েছিলেন বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার। এই মানুষটির বিপুল পাণ্ডিত্য সকলকে আশ্চর্য করে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ১৮৫৩ সালে তৈরি করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা। দেখতে দেখতে মানুষটির সামাজিক অবদান ও অবস্থানের প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮৫৬ সালে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাতে বিক্রমোবর্শী নাটকে নিজেই অভিনয় করেন। ১৮৫৬ সালে সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুকাল বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব সামাল দেন। এ ভাবেই দেখা যায় শিক্ষার প্রসার, সাহিত্য চর্চা, সম্পাদনা, জনকল্যাণ, বিধবা বিবাহকারীদের পুরস্কার, রেভারেন্ড জেমস লঙ-এর জরিমানা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষটি সমাজসেবী হয়ে ওঠেন। ১৮৬৩ সালে ‘জাস্টিস অব্ পিস’ পদ লাভ করেন। এই সময়েই ১৮৫৮ সালে শুরু হওয়া তাঁর মহাভারত অনুবাদের কাজ চলছে যা শেষ হয় ১৮৬৬ সালে। এই মহাভারত তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। এছাড়া লিখতেন নাটক। বাবু (১৮৫৪), বিক্রমোবর্শী (১৮৫৬), সাবিত্রী-সত্যবান (১৮৫৮), মালতী-মাধব (১৮৫৬) নাটকগুলি তাঁর সাহিত্যচর্চার এক অনন্য দিককে তুলে ধরে। কিন্তু আগুন মাখা যে লেখাটি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে আজও উজ্জ্বল নক্ষত্র করে রেখেছে সেটি কিন্তু ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’।

শহর কলকাতার উনিশ শতকের বাঙালি সমাজকে জানার অন্যতম প্রধান উপায় হল হুতোমের নকশা। উনিশ শতক, সেই শতকের শহর কলকাতা ও সেই কলকাতার বাঙালি, কোথায় না নকশা লেখনীর বিষয় খুঁজে নিয়েছিলেন হুতোম। সেই সার্চ-ই হুতোমের নকশার গুণ।

স্পষ্টবাদিতা থেকে এসেছে তাঁর নকশা লেখার অনুপ্রেরণা। মহারাজ বা ধনী কেউই তাঁর নকশা চরিত্র থেকে ‘চরিত্র’ নিয়ে পালাতে পারেননি। সাধে কি তিনি হুতোম প্যাঁচা! আসলে অন্ধকারেই তো সে দেখতে পায়। হুতোম আলো জ্বালেন সমাজের সর্বত্র। সে আলোতেই তো মজল গোটা বাংলা সাহিত্য।