ছদ্মবেশী হুতোম, ‘পক্ষির দল’ এবং ‘মুলুক চাঁদ’ বিদ্যাসাগর

‘হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছুদিন পরে বুজ্তে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্কে দিনের ব্যালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফর্মাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচা খুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।’

(বিজ্ঞাপন, হুতোম প্যাঁচার নক্শা, প্রথম ভাগ। বানান অপরিবর্তিত)

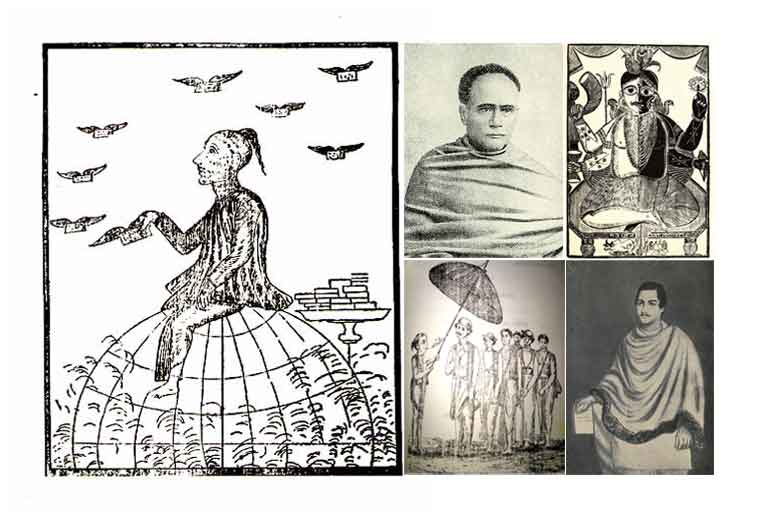

এমনই চোখ রগড়ে জল বের করা বাণী শুনিয়ে ১৮৬২ সালের কোনো এক বে-আক্কেলে দিনে কলকাতার সাহিত্য-মগডালে উড়ে এসে বসলেন হুতোম। এ হুতোম শুধু রাতে নয়, দিনের বেলাতেও দিব্বি চোখে দেখেন। বাংলা সাহিত্যের জমিনে বিপ্লব না হলেও একটা ছোটোখাটো ভূমিকম্প হয়ে গেল এই বই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে। প্রথমত, এই প্রথম বাংলা গ্রন্থনামে ‘নক্শা’ শব্দটি বসল। এর আগে কি নকশা লেখা হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। ১৮২১-এ ‘সমাচার দর্পণ’-এ প্রকাশিত ‘বাবুর উপাখ্যান’ দিয়ে নকশার শুরু। এরপরে একে একে এসেছে ভবানীচরণের ‘কলিকাতা কমলালয়’, ‘নববাবু বিলাস’ এবং টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরে দুলাল’-এর মতো বিখ্যাত সব নকশা। কিন্তু, কোথাও মলাটের ওপর নকশা শব্দটির উল্লেখ ছিল না। এবারে জুড়ল। নকশাদার বঙ্গসাহিত্যকে আরো খানিক উর্বর করতে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন হুতোম থুড়ি কালীপ্রসন্ন সিংহ।

প্রথমেই বলে রাখি, হুতোমের নকশাখানির বিশ্লেষণ এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। তা সম্ভবও নয়। সেইসব কাজ পণ্ডিত-গবেষকরা করুন। বর্তমান লেখক নকশার দু-একটি কোণ একটু টেনে-নেড়ে-ঘেঁটে দেখবেন। খানিক রস ছেনে তোলার চেষ্টা করবেন। সাধু উদ্দেশ্য নয় বলাই বাহুল্য। আগে-ভাগেই স্বীকার করে নিচ্ছি।

যেমন, নানাকিছু স্বীকার করেই ময়দানে নেমেছিলেন হুতোম। বইয়ের উদ্দেশ্য তো স্পষ্ট। যাহা ঘটে চলিয়াছে তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া। ভূমিকায় হুতোম বড়ো মুখ করে বলেছেন, “এই নক্শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই”। অতএব, সবই সত্য। সেই কারণেই শুরুতে ছদ্মবেশের প্রয়োজন। নাহলে কাক ও ফরমায়েশি বিচ্ছুরা তাঁকে চিনতে পেরে যদি রামধোলাই দেয়! কালীপ্রসন্ন থুড়ি হুতোমও তো সমাজেই বাস করেন। রথী-মহারথীদের নিয়ে নানাকিছু লিখবেন, এইটুকু ভয় তো তাঁর প্রাণে থাকা স্বাভাবিক।

যে-সময়ে এই নকশা বেরোচ্ছে, তার বেশ কয়েকদিন আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে ‘নীলদর্পণ’। ‘দর্পণ’ সাহিত্য বলে একটা নতুন জিনিস বাজারে এসেছে। সেই সাহিত্যের কাজও সত্যটি দেখানো। সহজ ভাষায়, অন্যায়-অবিচার-শোষণ-দুর্নীতি দেখলেই মুখের সামনে আয়না তুলে ধরা। সত্য তুলে ধরার প্রয়োজনেই গল্প বানাতে হয়। এখনকার মিডিয়ার মতোই অনেকটা। নীলদর্পণ নাটকেও নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে আয়না ছিল। তারপর সেই নাটক নিয়ে কত হুলুস্থুলু। জেমস লং সাহেবের জরিমানা হল। কালীপ্রসন্ন সিংহই সেই জরিমানার অর্থ দিয়ে দিলেন। মজার ব্যাপারটা হল, এহেন কালীপ্রসন্ন কিন্তু দর্পণ সাহিত্য লিখলেন না। লিখলেন নকশা। ‘দর্পণ’ সাহিত্যের আপাত গম্ভীর গড়নের চাইতে ‘সত্য’কে উন্মোচন করার এই সরস ভঙ্গিটি তাঁর বেশি কাঙ্ক্ষিত মনে হল। এতে বেশ কথার ছলে নানা টিপ্পনী বুনে দেওয়া যায়। লক্ষভেদী বাণও ছোঁড়া যায়। যদিও, নকশা লেখার ভিন্ন যুক্তি দিয়েছেন হুতোম। সেই যুক্তিতেও অবশ্য এসেছে ‘নীলদর্পণের’ প্রসঙ্গ—“নক্শাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম...কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধ্যে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং স্যেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ্ কর্ব্বেন।”

কালীপ্রসন্নর জন্ম ১৮৪০-এ। অর্থাৎ, এই নকশা ছাপাখানা থেকে বাঁধাই হয়ে বেরোবার সময় তাঁর বাইশটি বছর বয়স। ‘বুড়ো বয়স’ই বটে। তা এহেন বৃদ্ধ বয়সে রক্তের তেজ ভালোই থাকে। সত্য খুঁড়ে দেখার ইচ্ছেও থাকে। অতএব, লেগে পড়লেন কালীপ্রসন্ন। তবে সমাজের এইসব ধন-সম্পদ-কাদা ঘাঁটার আগে একটা ছদ্মনাম না নিলেই নয়। ফলে, ‘হুতোম প্যাঁচা’-র ডাক পড়ল।

‘হুতোম প্যাঁচা’ নামটাই কেন বাছলেন কালীপ্রসন্ন, তা নিয়ে পণ্ডিতরা নেহাত কম মগজাস্ত্র প্রয়োগ করেননি। প্যাঁচা পাখিকুলে প্রাজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত (কেন কে জানে!)। তাছাড়া, সে নিশাচর বলে ভদ্রমানুষদের গোপন কম্মের খবরও তার কাছে থাকে। এইসব কারণেই হবে বোধহয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, নকশার অনুকরণেই ‘সমাজ কুচিত্র’-র জন্মদাতা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ছদ্মনাম নিয়েছিলেন ‘নিশাচর’। তবে, পাখির ঝাঁক থেকে ছদ্মনাম বেছে নেওয়ার আড়ালে একটা ভিন্ন ইতিহাসও থাকতে পারে। সেই ইতিহাসের কেন্দ্রটিও কলকাতা। এবং, সেই ইতিহাসের সামান্য আভাস হুতোমের নকশাতেও আছে।

সেযুগে কলকাতায় বেশ কিছু ফুর্তিবাজ নেশাখোরদের নাচাগানার দল ছিল। তাদেরই একটি, যাকে বলে বিশেষ ভ্যারাইটি, হল পক্ষির দল। এঁরা তরল পছন্দ করতেন না। এঁদের নেশা মহাজাগতিক। তাই গুলি, আফিমেরই কদর ছিল বেশি। এঁদের প্রধান দুটি আড্ডা ছিল বাগবাজারে এবং শোভাবাজারে জয় মিত্রর বাড়ির উত্তরদিকে। শোভাবাজারের দলটির দলপতি ছিলেন বিখ্যাত নিধুবাবু। এই পক্ষির দলের সদস্যরা নেশা করার স্টাইল ও দক্ষতার ভিত্তিতে এক একটি পাখির নাম পেতেন এবং সেই পাখির ডাক ও চালচলন অনুকরণ করতেন। একবার একজন নবাগত নিজের প্রতিভা দেখিয়ে কাঠঠোকরার পদ পেল। কিছুদিন পর তার বাবা খোঁজ পেয়ে আড্ডাতে এসে হাজির। অন্ধকারে পাখিরা তখন নেশাকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। যাকেই নিজের ছেলের কথা শুধোন ভদ্রলোক, সে-ই পক্ষির বুলি বলে। মানুষের ভাষায় আর উত্তর আসে না। হঠাৎ, বাবা মানুষটি দেখতে পান এককোণে তাঁর ছেলে গড়াগড়ি খাচ্ছে। রেগে-মেগে ছেলেকে গিয়ে ধরতেই সে ‘কড়ড়্ঠক’ “করিয়া তাঁহার হস্তে ঠুকরাইয়া দিল”। এইসবই সাবেক কলকাতার উজ্জ্বল ইতিহাস। ১৮৩১ সালের পর অবশ্য এই পক্ষির দলকে উড়তে দেখেনি কেউ।

আরো পড়ুন

আসল ঘনাদার বাড়ি, শিবরাম এবং...

হুতোম কি এঁদের থেকেই রসবোধের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন? কে জানে! তবে, ছদ্মনাম তাঁর নকশার একটা বেজায় জটিল চরিত্র। সবক’টা নিয়ে তো বলা যাবে না। একটি নিয়ে সামান্য দু-চার কথা বলে লেখাটি গুটোই। এই ছদ্মনামটির অবতারণা হয়েছে নকশার গোড়াতেই। সেখানে লেখা—

সহৃদয় কুলচূড় শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুক চাঁদ শর্ম্মার

বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষা নিবন্ধন

বিনয়াবনত

দাস

শ্রীহুতোম প্যাঁচা কর্ত্তৃক

(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)

শ্রীচরণে

অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।

অধিকাংশজনেই মনে করেন, মুলুক চাঁদ শর্ম্মা মানুষটি আদতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ‘সহৃদয় কুলচূড়’ বিশেষণ, ‘শর্ম্মা’ পদবির ব্রাহ্মণত্ব দেখে সেই অঙ্কই জোরদার হয়। তারপর, কালীপ্রসন্নর নিজেকে ‘বিনয়াবনত দাস’ বলেছেন। মুলুক চাঁদ নাকি বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষু। সবটা মিলিয়ে বিদ্যাসাগর ছাড়া অন্য নাম মাথায় আসাও মুস্কিল। তবে, কালীপ্রসন্ন এই সন্দেহটিকে ধাঁধায় পরিণত করেছেন একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপনে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে এই প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ (২৫.৩.১৮৬৪)। সেখানে, ‘শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্ম্মা প্রদত্ত’ বিজ্ঞাপনে দুটি বিভাগে প্রবন্ধ চাওয়া হয়েছিল। বঙ্গদেশাধিপতি সুবিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের ‘জীবন বৃত্তান্ত’ নিয়ে লেখা প্রবন্ধের পরীক্ষক হিসবে ঘোষণা করা হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম। সঙ্গে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ-র নামও ছিল।

এই বিজ্ঞাপন থেকে একটা কথা স্পষ্ট, ‘মুলুকচাঁদ শর্ম্মা’ ছদ্মনামের আড়ালে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবেই ছিল। কিন্তু, তিনি কি বিদ্যাসাগর? বিজ্ঞাপনে আলাদা করে পরীক্ষক হিসেবে বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ কি সেই ছদ্মনামের উদ্দেশ্যকে সার্থক করার তাগিদেই? সেক্ষেত্রে মুলুকচাঁদ শর্ম্মা নামোল্লেখেরই বা কী প্রয়োজন ছিল? উত্তর নেই। হুতোমের কী বা দায় এই রহস্য সমাধান করার! কিন্তু, রহস্য তো তাতে আরো খোলতাই হয়। এমন বইয়ের শুরুতে বিদ্যাসাগরকে এতখানি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কারণটি খুঁজতে গিয়েও তাই মাথা চুলকোন পণ্ডিতেরা।

তবে এতেই শেষ নয়। এই নকশার পাতায় মুখ লুকিয়ে রয়েছেন বাগাম্বর মিত্র, প্যালানাথ, পদ্মলোচন দত্ত, ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিক, (রাজা) অঞ্জনারঞ্জন (দেব) বাহাদুর এবং বর্ধমানের হুজুর আলীর মতো ‘বাস্তব’ চরিত্রেরা। এঁদের বাস্তব চরিত্র বলেছেন হুতোম স্বয়ং। অথচ আসল নামের উল্লেখ করেননি। হুতোমের সূত্র ধরে এঁদের কারো কারো পরিচয় আন্দাজ করা যায় বৈকি। কিন্তু, সেই গল্প নাহয় আরেকদিন হবে।

আজকের মতো হুতোমকে নিয়ে নকশা আঁকা এখানেই সমাপ্ত হোক। নাহলে এই লেখা পড়ে শেষ করতে করতেই চৈত্র সংক্রান্ত হয়ে যাবে।

তথ্যঋণ: হুতোম প্যাঁচার নক্শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লিগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব (সম্পাদনা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস), সটীক হুতোম প্যাঁচার নক্শা (সম্পাদনা অরুণ নাগ)।