সুকুমারের ‘হযবরল’ অসঙ্গতির উচ্ছ্বাস

মহৎ সাহিত্য এমনই হয়। ‘হযবরল’-র থেকে প্রায় ন’শো বছর আগে লেখা। তবুও, কাশ্মীরি কবি সোমদেব ভট্ট-র ‘কথাসরিৎসাগর’-এর গল্প বলার ধরন বা স্টাইলের সঙ্গে অদ্ভুত মিল পাওয়া যায় হযবরল-র। ‘ননসেন্স’ ভাবনায় নয়, কিন্তু এই যে একের পর এক চরিত্র আসছে নিজের গল্প বলছে চলে যাচ্ছে, গল্প বলার এই ধরনের কথা বলতে চাইছি। বলা যায় ‘কথাসরিৎসাগর’-এর জিনের উপস্থিতি ‘হযবরল’-এ। আর তা হতেই পারে, কারণ কৈশোরে নিশ্চয়ই সুকুমার ‘কথাসরিৎসাগর’ পড়েছেন বা তার গল্প শুনেছেন। অবশ্য ‘কথাসরিৎসাগর’-এর জিনের উপস্থিতি ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’-এও খুঁজলে পাওয়া যাবে। বিশেষ করে জাদু-জুতো বা জাদু-খাবারের কাহিনিতে। ‘কথাসরিৎসাগর’-এর ‘তৃতীয় তরঙ্গে’, ‘পাটালিপুত্রনগরের উৎপত্তি’ অংশের বিবরণে আছে, ময়দানবের দুই ছেলে প্রবল মারামারি করছে তিনটি জিনিসের মালিকানা কার হবে তা নির্ধারণের জন্য। জিনিসগুলো কী? এক জোড়া জুতো, যা পরে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। একটি খাবারের পাত্র, যে পাত্র ভাবনামাত্রই পছন্দের খাবারে ভরে যায়। আর একখানা লাঠি, যেটা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কেটে যা লেখা হবে তাই সত্যি হবে। এই হল ‘হযবরল’ আলোচনার শুরুর কথা। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না সুকুমার রায়ের সময় নিয়ে কিছু কথা বলে নেওয়া। সুকুমার রায় গবেষকদের অনেকের মত, ‘হযবরল’তে আইনস্টাইনের সময় ভাবনার ছাপ পড়েছে। ১৯২১-এ আইনস্টাইন নোবেল পান। সময় যে পরম কিছু নয়, আপেক্ষিক, কাক্কেশ্বরের কথায় একাধিকবার সে প্রসঙ্গ এসেছে।

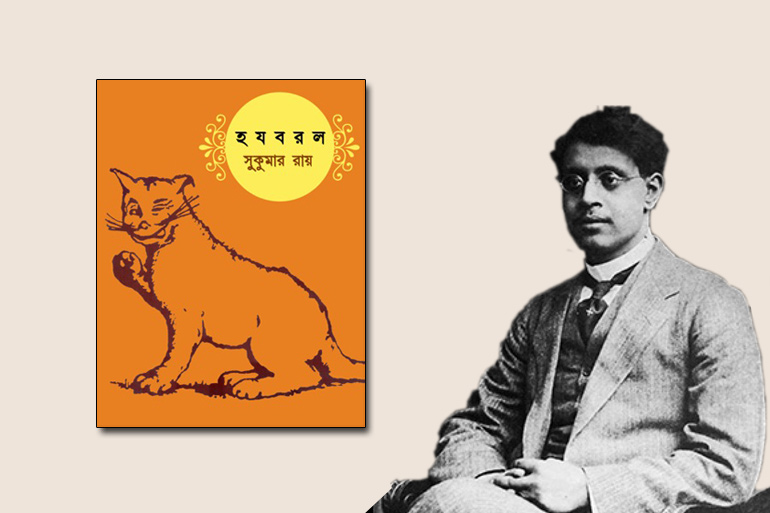

‘হযবরল’ প্রকাশ হতে শুরু করে আজ থেকে ৯৮ বছর আগে ১৯২২ সালে এই মে মাস থেকেই ‘সন্দেশ’ পত্রিকায়। চলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেই সময়টা ছিল মানব সভ্যতার বিপর্যয়ের যুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটে গিয়েছে। কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী তাঁর ‘সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগৎ’ বইয়ে, ১৯২০ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা সুকুমারের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে সুকুমার বলছেন, তাঁর বিশ্বাসের ভিত নড়ে গিয়েছে, তমসা থেকে জ্যোতির্লোকে যাওয়ার কোনও লক্ষণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এই রকম একটা সময়ে, সব রকম নিয়ম ভেঙে, যাবতীয় জাগতিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে হযবরল-য় অসঙ্গতির উচ্ছ্বাসের যে বিচ্ছুরণ, তা প্রতিবাদের পতাকার মতো উড়ছে আজও।

‘হযবরল’ পড়া শুরু করে ষষ্ঠ লাইনে এসেই থমকে দাঁড়াতে হয়। টকটকে লাল রঙের বেড়াল। শুধু তো রঙের চমক নয়। সেই বেড়ালের যুক্তিতে-ই বা চমক কম কীসে? হাঁস থেকে যদি ডিম হতে পারে, তাহলে রুমাল থেকে কেন বেড়াল হবে না? অর্থাৎ রুমাল হল গিয়ে বেড়ালের ডিম! এটা ছিল সুকুমার রায়ের ‘হজবরল’-র টকটকে লাল রঙের বেড়ালের প্রথম যুক্তি।

লাল বেড়ালের দ্বিতীয় যুক্তি, বানানের নতুন ব্যাকরণ নিয়ে। চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, আর রুমালে মা, হল চশমা। যে চশমার বানান এমন অলৌকিক, সেই চশমা দিয়ে যে জগৎ দেখা যাবে, সেখানে যে বেনিয়মের রূপ, রং, সুর খেলা করবে, বলাই বাহুল্য। যেন সেই চশমাটাই লেখক পরলেন এবং প্রবেশ করলেন এক আশ্চর্য জগতে। সেই আশ্চর্য জগতে পর পর ঘটনা ঘটতে থাকে। সব ঘটনাই আপাত আশ্চর্যের। আবার তার ভিতরেই থেকে যায় এক চিরকালীন বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের, প্রভাবশালী এবং প্রভাবহীনের দ্বন্দ্বের কাহিনি।

‘হযবরল’-র শুরুতেই যে লাল টকটকে বেড়ালের উপস্থিতি, অলৌকিক সেই বেড়াল গল্পের শেষে আবার ফিরে আসে। তখন সে অবশ্য আর অলৌকিক নয়। রঙটা লালচে হলেও হতে পারে, লেখক বলেননি, কিন্তু টকটকে লাল নয় বলেই মনে হয়। আশ্চর্য জগতের একটা প্রবেশদ্বার দরকার। সেইটেই তৈরি হল চশমার জন্ম এবং বেড়ালের মুখে তিব্বতের পথ বাৎলানো, গেছোদাদার অনুসন্ধানে।

বেড়ালের কথায় গেছোদাদাকে খুঁজতে উলুবেড়ে গেলে জানা যাবে তিনি চলে গিয়েছেন মতিহারিতে। আবার মতিহারিতে গেলে শোনা যাবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুরে। সেখানে গেলে খবর মিলবে তিনি আছেন কাশিমবাজারে। কিন্তু গেছোবৌদি রান্না করে, বেড়ালই সেকথা জানায়। কিন্তু গেছোদাদা আর গেছোবৌদির (রান্না শেষ হলে) কী ভাবে দেখা হয় তার উত্তর এখানে নেই, প্রয়োজনও নেই। তাছাড়া এমন তো হতেই পারে, গেছোবৌদি শুধু নিজের জন্যই রান্না করে, গেছোদাদা এখানে ওখানে খেয়ে নেন। কারণ বেড়ালের কথা অনুযায়ী, গেছোদাদা আসলে টুরিস্ট গাইড। তিনি তিব্বতে বেড়াতে যাওয়ার পথ চেনেন, হয়তো আরও অনেক পথই চেনেন। এবং তিনি যে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেকথা তো আগেই বলা হয়েছে। তবে এই গেছোদাদা প্রসঙ্গ ‘হযবরল’তে এই একবারই এসেছে। গল্প এগোতে শুরু করলে অন্য যেসব চরিত্র একে একে এসে নিজেদের পার্ট বলে সাময়িক বিদায় নিয়েছে, যেমন উধো, বুধো, কাক্কেশ্বর, এদের সবাইকে ফের দেখা যাবে বিচারসভায়। কিন্তু গেছোদাদার উল্লেখ আর নেই। ওই একবারই।

বেড়ালের বিদায়ের পর ভাঙা ভাঙা গলায়, কাকের সেই বিখ্যাত প্রশ্ন। সাত দু’গুণে কত হয়? এবং তার সেই ‘বিখ্যাততম’ উত্তর, যা বাঙালির ভোকাবুলারিতে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে- ‘হাতে রইল পেনসিল’। এবং সময় নিয়ে কাকের বক্তৃতা, সময় কীভাবে চলে যায়। কীভাবে চুরি করে সময় জমানো যায় এবং পরে তা খরচ করা যায়। সময়ের সঙ্গে গণিতের আপেক্ষিকতা ইত্যাদি নিয়ে। কাক্কেশ্বর কে? কাক্কেশ্বর একজন অ্যাকাউন্টট্যান্ট বা হিসাব রক্ষক। বাড়ি তার ৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপট্টি। ‘যোগবাশিষ্ট রামায়ণে’ ভূশুণ্ডিতে যে মহাজ্ঞানী দ্রোণকাক বা দাঁড়কাকের উল্লেখ আছে, তাঁকে স্মরণ করে কিন্তু শুরু হচ্ছে কাক্কেশ্বরের হ্যান্ডবিল। যেখানে বলা হয়েছে, ‘আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী, খুচরা ও পাইকারি, সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি’। এই হ্যান্ডবিলে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, আজকাল নানা ধরনের পাতি, হেড়ে, রামকাকেরা এই গণনা ব্যবসায় নেমে পড়েছে (রামকাকের উল্লেখে কোনও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে না আশা করি)। তাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখে যেন কেউ প্রতারিত না হয়। নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে একটু খোঁচাও আছে ‘কুলীন’ বিষয়ে। বলা হয়েছে, ‘আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়িকুলীন’। অর্থাৎ দাঁড়কাক।

হযবরল-র এই কাক কিন্তু একদিকে বিজ্ঞাপনে বলছে, শুধু হিসাবি নয়, বেহিসাবির গণনাও করে থাকে। অন্য দিকে পরে দেখা যাবে, এই কাক অশিক্ষিত, শুনে শুনে ভুল লেখে, ঠোঁটকাটা, রসিক এবং কিছুটা প্রতিষ্ঠানবিরোধীও।

কাক্কেশ্বর বা ‘হযবরল’-র এই কাককে আমরা দু’জায়গায় দেখি হিসাব লিখছে। প্রথমবার তার ক্লায়েন্ট উধো আর বুধো। প্রথমবার গাছের তলায়, উধো যখন বলল, বয়স ৩৭, খাড়াই ২৬ ইঞ্চি। আর কাকের স্লেটে দেখা যাচ্ছে লেখা, বয়স ২৬ ইঞ্চি আর খরচ ৩৭ বছর। এর আরেকটা মানেও হয়। লেখক বলতে চেয়েছেন, বাস্তবের সঙ্গে অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টসের কোনও যোগ নেই (আমাদের ক্যাগের রিপোর্ট নিয়ে তো এমন কথা আমরা প্রায়ই শুনি)। দুটোই আমরা মাথায় রাখব। কিন্তু পরে এই ঠোঁটকাটা কাককে দেখা যাবে, সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলে বিচারসভায় বেজায় একটা গোলমাল বাধিয়ে দিতে। ঘুমন্ত জজ সাহেব প্যাঁচা, দুই উকিল, কুমির এবং শেয়াল ক্রোধ চেপে রাখতে পারে না কাকের জবানবন্দিতে। আক্রান্ত হয় ব্যাঙ, ছুঁচো এবং কাক নিজেও। আর প্যাঁচা বিচারকের আসনে, আর আমরা তো সবাই জানি, প্যাঁচা দিনের বেলা দেখতে পায় না।

‘হযবরল’ আসলে কিছুটা বাঁক নিচ্ছে হিজবিজবিজ পর্ব থেকে। হিজবিজবিজ ক্লাউন বা জোকার। কিন্তু তাকে দেখে সে ‘মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত’, ঠিক বোঝা যায় না। ছবি দিয়ে বা লিখিত বিবরণে, অদ্ভুত প্রাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সুকুমারের দক্ষতা সীমাহীন। সে আমরা দেখেছি কুমড়োপটাশ, হুকোমুখো হ্যাংলা, হ্যাংলাথেরিয়াম, চিল্লানোসোরাস বা ল্যাগব্যাগর্নিস চরিত্রে। কিন্তু হিজবিজবিজ এবং ন্যাড়ার ছবি সুকুমার এঁকেছেন প্রায় মানুষের মতো করেই। উধো এবং বুধো দেড় হাত উচ্চতার প্রাণী, গাছের কোটোরে থাকে। তারা মানুষ নয়। কিন্তু হিজবিজবিজ এবং ন্যাড়াকে, লেখাতে না থাকলেও, যতটুকু ইঙ্গিত, তাতে মনে হয় মানুষই, হয়তো কিছুটা অচেনা। হিজবিজবিজ মানুষ কি না তা নিয়ে লেখকের সামান্য সন্দেহ আছে, কিন্তু নিরসন করেননি। এক জায়গায় হিজবিজবিজকে জন্তু বলেছেন, কিন্তু সেটা বিরক্ত হয়ে, এমনও মনে হতে পারে। হিজবিজবিজের বক্তব্য সংস্কৃতি, সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে ওঠে যখন সে বলে গাড়ুর নাম পরমকল্যাণবরেষু, জুতোর নাম অবিমৃষ্যকারিতা, ছাতার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। আর ন্যাড়া সম্পর্কে সুকুমার লিখেছেন, ‘একটা ন্যাড়ামাথা কে যেন’। আর ছবি তো একেবারেই মানুষ-মানুষ। এই হিজবিজবিজকে পরে আবার দেখা যাবে পয়সার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে। দিচ্ছে, কিন্তু জোকারি ছাড়েনি। বিচারসভায় দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। সজারুর উকিল কুমির প্রশ্ন করল হাসছ কেন? হিজবিজবিজ শোনালো আদালতে সাজানো সাক্ষীর তথ্য গুলিয়ে ফেলার গল্প।

‘হযবরল’ গল্পে হিজবিজবিজের সঙ্গে লেখকের যখন কথা চলছে, সেই সময়ে প্রথমে ছাগলের আবির্ভাব, তার পর ন্যাড়া। ন্যাড়ার পরিচয়, লেখকের কথায়, ‘চেয়ে দেখি একটা ন্যাড়ামাথা কে যেন, যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পায়জামা পরে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে’। ন্যাড়া গায়ক। লেখক নয়। অন্যের লেখা গান ন্যাড়া গেয়ে শোনায়। ন্যাড়ার গাওয়া যে গান নিয়ে সজারু মানহানির মামলা করল, সেই গানের কথা এরকম –

‘বাদুর বলে, ওরে ও ভাই সজারু,

আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।

আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা

আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।

কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি,

ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি ,

ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,

দেখবে তখন ছিম্বি ছ্যাঙা চপাটি।

সজারু কয়, ঝোপের মাঝে এখনি

গিন্নি আমার ঘুম দিয়েছেন দেখনি?

জেনে রাখুন প্যাঁচা এবং প্যাঁচানী,

ভাঙলে সে ঘুম শুনে তাদের চ্যাঁচানি,

খ্যাংরা-খোঁচা করব তোদের খুঁচিয়ে-

এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে’।

সজারুর এই হুমকির উত্তরে ওই গানেই এর পর বাদুরের জবাব –

‘ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুসো আঁধারে?

গিন্নি তোমার হোঁৎলা এবং হাঁদারে’।

ন্যাড়ার গানে বাদুর সজারু গিন্নিকে ‘হোঁৎলা এবং হাঁদা’ বলেছে। ফলে মানহানির মামলা। সজারুর উকিল হিসেবে কুমির হাজির আদালতে। গানের কথায় আরও কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে, যেগুলো পরে দেখা যাবে সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে। ফলে গানের কয়েকটা লাইন আমাদের মনে রাখতে হবে। সেই লাইনগুলি হল –

‘আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা

আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।

কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি

ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি ,

ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,’

গানে ন্যাড়া যা বলেছে সবটাই বাদুড়ের কথা। বাদুড় সজারু গিন্নিকে নিয়ে ওই সব কথা সত্যি বলেছে কিনা, তা-ও তো একবার বাদুড়কে জিজ্ঞাসা করে দেখা উচিত। বলে থাকলে শাস্তি বাদুড়েরও প্রাপ্য। সজারুর উলটো দিকে, মানে প্রতিপক্ষের উকিল শেয়াল। শেয়ালকে বলা যায় বাদুড়ের উকিল। সেটা হাবভাবে বোঝা গেলেও যদিও স্পষ্ট করে বলা নেই। বাদুড় কিন্তু বিচারসভায় আসেইনি। বিচারকের সামনে কোলাব্যাঙ যখন চিৎকার করে বলল, ‘বাদুড়গোপাল হাজির? সবাই এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কোথাও বাদুড় নেই’। তখনই বাদুড়ের উকিল শেয়াল বিচারক প্যাঁচার উদ্দেশে বলে উঠল (বাদুড় যখন নেই) ‘তাহলে হুজুর ওদের সক্কলের ফাঁসির হুকুম হোক’। অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই বাদুড় এলোই না বিচারসভায়। অথচ দাবি উঠল, ওদের সক্কলের ফাঁসির হুকুম হোক। ওদের মধ্যে কে কে পড়ছে তা অবশ্য বলা নেই। শেয়ালের কথা শুনে সজারুর উকিল কুমির বলল, তারা আপিল করতে চায়। অর্থাৎ মামলা চলতে থাকল, যেমন চলতে থাকে। কালো ঝোল্লা পরা বিচারক প্যাঁচা আপিলের অনুমতি দিল। তার পর শুরু সাক্ষীদের শেখানো বুলি, সাজানো কথা ইত্যাদি। যে যা পারছে বিচারসভায় বলে চলেছে। হিজবিজবিজ সাক্ষী দিতে উঠে হেসেই চলেছে। শেয়ালের ক্রস এক্জামিনেশন চলছে। এমন সময় শেয়াল বলে উঠল, ‘হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মক, এদের সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই’। শুনে কুমির রেগে ল্যাজ আছড়িয়ে বলল, ‘কে বলল মূল্য নেই, দস্তুর মতো চার আনা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে’।

পয়সা দিয়ে সাক্ষী, আদালতের এই সব কেলেঙ্কারি যখন ফাঁস হচ্ছে, আদালত যখন নাট্যশালায় পরিণত, তখন হঠাৎ, না ডাকতেই, ঝুপ করে নেমে এসে কাকটা সাক্ষীর জায়গায় বসে সাক্ষী দিতে শুরু করেছে। সঙ্গে তার হিসেব লেখার খাতা। মানে বিচারসভার বিবরণী। কাককে কেউ পয়সাও দেয়নি সাক্ষী দেওয়ার জন্য। কাক সাক্ষী দিতে এসে গোটা সিস্টেমটাকেই আক্রমণ করে বসল। শেয়াল যখন কাককে প্রশ্ন করল সে মোকদ্দমার কথা কী জানে? কাকের উত্তর, ‘(যেহেতু মানহানির মামলা) এই তো, প্রথমেই, মান কাকে বলে? মান মানে কচুরি’। আগেই দেখা গিয়েছে হিসাব রক্ষক কাক্কেশ্বর ভুল শোনে এবং ভুল লেখে, এখানেও তাই হয়েছে, বিচার পর্বের শুরুতেই কুমির বলেছিল, মান মানে কচু, কচু অনেক প্রকার ইত্যাদি ইত্যাদি। কাক কিন্তু শুরুতেই গুলিয়ে ফেলে বলে বসল মান মানে কচুরি। তার পর কাক বলে চলল, ‘কচুরি চার প্রকার- হিঙে কচুরি, খাস্তা কচুরি, নিমকি আর জিবেগজা! খেলে কী হয়? খেলে শেয়ালদের (বাদুড়ের উকিল) গলা কুটকুট করে কিন্তু কাগেদের করে না। তার পর একজন সাক্ষী ছিল, নগদ মূল্য চার আনা, সে আসামে থাকত, তার কানের চামড়া নীল হয়ে গেল- তাকে বলে কালাজ্বর। তার পর এক জন ছিল.....’

কাকের বক্তব্য এই পর্যন্ত ভুল ভাল হলেও কাউকে আঘাত করেনি। কিন্তু তার পরেও কাক বলে চলল. ‘...এক জন ছিল, সে সকলের নামকরণ করত- শেয়ালকে বলত তেলচোরা, কুমিরকে বলত অষ্টাবক্র, প্যাঁচাকে (বিচারক) বলত বিভীষণ...’

এই কথা যেই না বলা, সঙ্গে সঙ্গে বিচারসভায় একটা ভয়ানক গোলমাল বেধে গেল। কুমিরটা এই ফাঁকে হঠাৎ টপ করে কোলা ব্যাঙকে গিলে খেয়ে ফেলল। তাই দেখে ছুঁচোটা ভয় পেয়ে চেঁচাতে শুরু করল। বিচারসভার গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের সম্পর্কে ‘গাল’ দিয়ে কাক একটা ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিল বিচারসভায়। বেগতিক দেখে শেয়াল ছাতা দিয়ে হুস হুস করে কাক্কেশ্বরকে তাড়াতে চেষ্টা করল (ব্যাঙ, ইঁদুর, ছুচোর সম্ভাব্য দুর্দাশার কথা ন্যাড়ার গাওয়া গানে আগেই বলা আছে)।

এসব যখন চলছে, তখন প্যাঁচা সবাইকে থামিয়ে বলল, সে এবার মোকদ্দমার রায় দেবে। কানে কলম আঁটা খরগোশকে হুকুম করল রায় লিখে নিতে। রায় দিতে গিয়ে থমকে হঠাৎ বিচারক প্যাঁচা জানতে চাইল, এই রে মোকদ্দমায় আসামি কে?

বিচারের শুরুতেই অভিযুক্ত বাদুড়ের খোঁজ করা হয়েছিল। সে বিচারসভায় আসেইনি। যদিও ন্যাড়া গান গেয়েছে, কিন্তু, সাংবাদিকদের ভাষায় যেমন বলা হয়, সবটাই বাদুরের কথা, তাকেই ‘কোট’ করা আছে গানে। কিন্তু বাদুড়ের দেখা নেই। তার উকিল শেয়াল রয়েছে বিচারসভায়। যাই হোক, বাদুড়কে না পেয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ন্যাড়াকে আসামি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। ন্যাড়া আসলে ভেবেছিল সাক্ষীদের মতো আসামিরাও পয়সা পাবে। প্রভাবশালী লেখক বাদুড়ের হয়ে মানহানির মোকদ্দমায় শাস্তি খেয়ে পয়সা চাইছে ন্যাড়া। বিচারক প্যাঁচা হুকুম করল, ন্যাড়ার ‘তিন মাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি’।

এই রায় দেখে লেখকও ভাবলেন, এই অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে না। ঘুম ভেঙে যায় লেখকের।