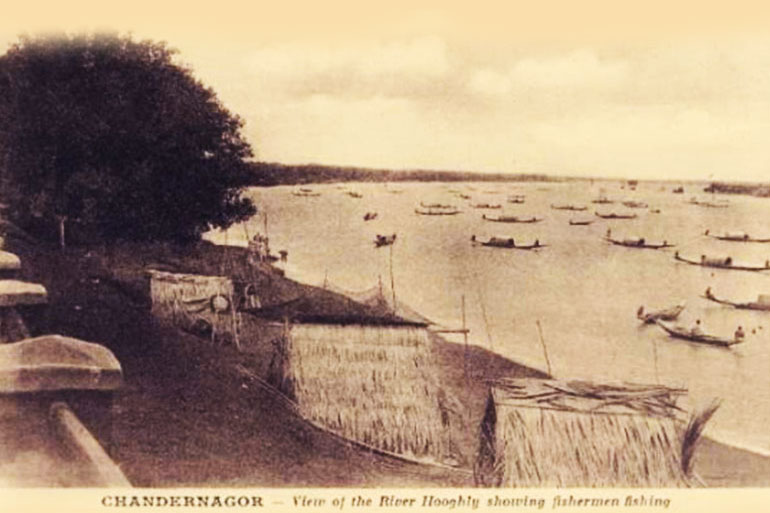

হুগলি নদীর তীরে যেভাবে গড়ে উঠেছিল বাংলার ‘ফরাসডাঙা’, পড়ুন দ্বিতীয় কিস্তি

গত পর্বে-

...তখন থেকেই গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন পল্লি ও একটি ছোটো বন্দরও (মূলত কৃষিজাত দ্রব্য, সুতা, বস্ত্র, নীল ও অন্যান্য সামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করার জন্য, এছাড়াও শোনা যায় চন্দন কাঠের ব্যবসাও নাকি হতো এখান থেকে) গড়ে তোলা হয়। এরপর ১৬৯৬ সালে ফরাসিরা মূলত নিজেদের ও নগরের সুরক্ষার কথা ভেবে গড়ে তোলে ‘ফোর্ট দ্য অর্লেয়া’ নামক একটি দুর্গ। এর ফলস্বরূপ এখানকার তথা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের মনে পরোক্ষে হলেও নিরাপত্তাজনিত নিশ্চিয়তা বাড়ে। ঠিক এই সমসাময়িক (১৬৯৫ ও তার পরবর্তী সময়ে) সময়ে তৎকালীন মেদিনীপুরের চেতুয়াবরদার (বর্তমানে ঘাটাল) বিদ্রোহী শাষক শোভা সিংহ বর্ধমান দখল করে।

পর্ব- ২

এরই সূত্র ধরে তাঁর অধীনস্থ রহিম খাঁয়ের সপ্তগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল ও অত্যাচারের ফলে এবং এর পরবর্তী সময়ে বর্গী আক্রমণের ফলে সপ্তগ্রাম, হুগলি ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বহু মানুষ (মূলত কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত) এই শহরের দুর্গের নিকটবর্তী স্থানে ফরাসি ছত্রছায়ায় শুধুমাত্র নিরাপত্তার আশায় আশ্রয় নেয়। এদের বেশিরভাগই এই শহরের বিভিন্ন পল্লিতে বা অংশে পাকাপাকিভাবে বসতি গড়ে তোলে। এখানে চাষাবাদের বিশেষ অবকাশ না থাকায় চাষ ছাড়া তারা যেটা জানতো সেই কাপড় বোনা বা তন্তুবায় শিল্পের মাধ্যমে নিছক তাঁতী হিসাবে নিজ নিজ জীবিকা নির্বাহে ব্রতি হয়। এর সঙ্গেই চন্দননগরে সূচনা হয় বস্ত্রশিল্পের। তৎকালীন সময়ে প্রধানত দাস, কুন্ডু, ভড় ও রক্ষিত এই চার পদবীধারীরাই এই বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরসঙ্গেই বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন সহযোগী বিভিন্ন কাজ করার জন্য বিশেষ বিশেষ কিছু পল্লির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল - পাটতন্তু ও সুতা পরিষ্কার করার জন্য সাফ-ই-নারা (বর্তমানের সাবিনারা) অঞ্চল, সুতা ও কাপড় রং করার জন্য “কলাকার” শ্রেণীভুক্ত মানুষের বসতিপূর্ণ কাঁটাপুকুর অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের এই শহরে আশ্রয়গ্রহণের প্রবণতা প্রায় ১৬৯৯ সাল অব্দি বা তারপরেও অব্যাহত থাকে। ফলে এই শহর সমৃদ্ধ হয়, সৃষ্টি হয় ছোটো ছোটো জনবসতিপূর্ণ আরো কিছু পল্লির ও সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন শ্রেণী, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মেলবন্ধন ঘটে এই শহরে। "আমার শহর চন্দননগর" বইটি থেকে জানা যায় যে, উপরোক্ত দুটি কারণে ও অন্যান্য কিছু কারণে পার্শ্ববর্তী ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে এই শহরে আশ্রয়গ্রহণ করা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবার হল -

-- সপ্তগ্রাম থেকে গৌরীসেনের পরিবারের একটি শাখা (বর্গী অত্যাচার থেকে বাঁচতে)

-- বাঁশবেড়িয়া থেকে শ্রীমাণী পরিবার (বর্গী অত্যাচার থেকে বাঁচতে)

-- বাঁশবেড়িয়া থেকে দে পরিবার চন্দননগরের বারাসাতে আশ্রয় নেয় (বর্গী অত্যাচার থেকে বাঁচতে)

-- সপ্তগ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী জগন্নাথ ভড় পরিবার (বর্গী অত্যাচার থেকে বাঁচতে)

-- সর্ব্বরাজাপুরগ্রাম থেকে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পরিবার এই শহরে চলে আসে (পারিবারিক কারণে)

-- ধনিয়াখালি গ্রাম থেকে আনন্দ রক্ষিত বংশ (কারণ অজানা)

এভাবেই একসময়ের সেই ক্ষীণকায়া, পলি জমা এক প্রণালির সম হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা জনবসতিযুক্ত অঞ্চল থেকে পল্লি, পল্লি থেকে গ্রাম ও তারপর গ্রাম থেকে শহর গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায় পূর্ণ হল। বিভিন্ন ধর্ম (হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিষ্টান) ও বর্ণের মানুষের মেলবন্ধন ঘটল শহরে। ধীরে ধীরে সমাজের ভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস স্পষ্ট হলো। জীবন, জীবিকা ও নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা সুনিশ্চিত হবার পরই ধীরে ধীরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠতে থাকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের ধর্ম উপাসনাগার। সেরকমই বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো - প্রায় ষোড়শ শতকে বর্তমান বারাসাত দশভুজা তলায় প্রতিষ্ঠিত হয় টেরাকোটা কাজ বিশিষ্ট দেবী দশভুজার মন্দির, ১৭২০ সালে তিব্বতের মিশনের যাজকদের দ্বারা নির্মিত হয় বর্তমানের সেন্ট জোসেফ কনভেণ্টের ভিতরের ক্যাথলিক চার্চ, ১৭৪০ সালে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন নন্দদুলাল জিউ মন্দির, ১৭৪৯ সালে হাজিবাগানে গড়ে ওঠে মোল্লা হাজি মসজিদ। এরপরবর্তী সময়েও আরো অনেক মন্দির, মসজিদ ও গির্জা এই শহরের বুকে গড়ে উঠেছে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পালপাড়া (১৮০৭) ও বারাসাতের (১৮৪৭) শিবমন্দির, উর্দ্দিবাজারের বড় মসজিদ (১৮৭৩), এবং রোমান ক্যাথলিক গির্জা (১৮৮৭)। এইসব মন্দির বা মসজিদের পার্শ্ববর্তী অংশে বেশকিছু পল্লি বা জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে ফলে উক্ত মন্দির বা অধিষ্ঠিত দেব-দেবী বা মসজিদের নামেই পল্লিটি বা অঞ্চলটি নামাঙ্কিত বা পরিচিত হয় বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। সেরকমই কয়েকটি পল্লি হলো - দশভুজাতলা, মনসাতলা, দু-মন্দিরতলা, উর্দ্দিবাজার, পাঁজারীপাড়া, মসজিদবাগান প্রভৃতি। এর ফলস্বরূপ তৎকালীন মানুষ জীবিকা নির্বাহের পর অবশিষ্ট সময় ধর্ম উপাসনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আরো নিবিড়ভাবে পরিচিত ও সংঘবদ্ধ হতে থাকে। এভাবেই তৎকালীন চন্দননগরে জনবসতি বা পল্লি গড়ে ওঠার পাশাপাশি ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও শ্রেণীগত মানুষদের আধিক্য ও সংগঠিত জনবসতি গড়ে ওঠতে দেখা যায়। যেমনঃ বাউরিপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া প্রভৃতি।

এভাবেই একসময়ের সেই ক্ষীণকায়া, পলি জমা এক প্রণালির সম হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা জনবসতিযুক্ত অঞ্চল থেকে পল্লি, পল্লি থেকে গ্রাম ও তারপর গ্রাম থেকে শহর গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায় পূর্ণ হল। বিভিন্ন ধর্ম (হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিষ্টান) ও বর্ণের মানুষের মেলবন্ধন ঘটল শহরে। ধীরে ধীরে সমাজের ভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস স্পষ্ট হলো। জীবন, জীবিকা ও নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা সুনিশ্চিত হবার পরই ধীরে ধীরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠতে থাকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের ধর্ম উপাসনাগার।

শুধুমাত্র ধর্ম বা শ্রেণীগত কারণেই নয় তৎকালীন মানুষ নিজ নিজ পেশাগত কারণেও সংঘবদ্ধ হয়ে ভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। গবেষকদের মতে তাদের পেশার দ্বারা নামাঙ্কিত হয়ে ওই অঞ্চলটি লোক সমাজে পরিচিত হয়ে ওঠে। সেরকমই কয়েকটি অঞ্চলের নাম হলো - জেলেপাড়া, কুমোরপাড়া, মেথরপাড়া প্রভৃতি। আবার অনেক সময়ে এও দেখা গেছে যে, কোনো একটি বিশেষ গাছকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে তখন ওই গাছটির নামেই অঞ্চলটি পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই শহরের সেরকম কয়েকটি অঞ্চল হলো - লিচুতলা, বটতলা, তেঁতুলতলা, অশথতলা প্রভৃতি। আবার অনেক সময়ে শহরের বিশেষকিছু বাজারকে কেন্দ্র করেও বেশকিছু পল্লি বা পাড়া গড়ে উঠতে দেখা যায়, সেসব পল্লি বা পাড়া ওই বাজারের নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। যেমন :- লিচুপট্টি, চাউলপট্টি, স্বপ্নাবাজার, লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার প্রভৃতি।

শুধুমাত্র সংঘবদ্ধ জনবসতি, জীবিকা নির্বাহ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই একটি শহরের নগর কাঠামো সম্পূর্ণ হয় না এরসাথে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা, সীমা নির্ধারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যতেও উন্নতিলাভ করতে হয় তবেই সেটি সঠিকমাত্রায় শহর গড়ে ওঠে। শহরের তৎকালীন ফরাসি শাষকরা নগরকাঠামো ও নগর সৌন্দর্যায়নের দিকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করে। ১৭৬৬ সালে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে শহরের নিচে দিয়ে একটি নর্দমা খনন করা হয়। অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর “চন্দননগরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়” নামক বইতে উল্লেখ করেছেন যে, চন্দননগর শহরকে উপযোগী ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করার জন্য উপনিবেশবাদী মানসিকতা নিয়ে জি. টি. রোডকে মাঝখানে রেখে তৎকালীন ফরাসি শাষকরা সমগ্র শহরকে দুটি অংশে বিভক্ত করে। পূর্বে সাদা অংশ বা Ville Blanche, এখানে পাকা নর্দমা, পাকা রাস্তা, পাকা বড়ো বাড়ি ও বাতি স্তম্ভ এবং পশ্চিমে কালো অংশ বা Ville Noire, এখানে কাঁচা নর্দমা, কাঁচা রাস্তা, মাটির বা ছাউনির বাড়ি দেখতে পাওয়া যেত। শহরের সীমারেখা চিহ্নিতকরন ও বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য ১৭৬৭-৬৯ সালের মধ্যে শহরের সীমারেখা বরাবর চারিদিকে একটি গভীর গড় খনন করা হয়। শুধুমাত্র নগর সৌন্দর্যায়ন ও সীমা নির্ধারণই নয় শহরের তৎকালীন ফরাসি শাষকরা প্রথমিকভাবে নিজেদের ও নিজেদের সন্তানাদির শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৮৬১ ও ১৮৬২ সালে যথাক্রমে সেন্ট জোসেফ কনভেণ্ট (মেয়েদের মিশনারী বিদ্যালয়) ও একল্ দ্য স্যাঁত মারি (বর্তমানের কানাইলাল বিদ্যামন্দির - শুধুমাত্র ছেলেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) নামক দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তী কালে এই শহরের নাগরিকরাও এই প্রাতিষ্ঠান দুটিতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। শুধু এই দুটোই নয় পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট কিছু স্থানীয় মানুষ ও ফরাসি সরকারের একক ও যৌথ উদ্যোগে অরোকিছূ ছোট-বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার দ্যুতি পৌছে দেবার জন্য। এরফলে এই শহরের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব দেশ তথা বিশ্ব মানচিত্রে আলাদা স্থান করে নেয়। শহরের নিকাশি ব্যবস্থা, সীমা নির্ধারণ, শিক্ষার উন্নতির পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা সুচিকিৎসা প্রদানের দিকেও ফরাসি সরকার যথেষ্ঠ নজর দেয়। শোনা যায় তৎকালীন সময়ে শহরে সাপের উপদ্রব অন্তত বেরে যায়। সাপের কামড়ে অনেকের মৃত্যুও হতে থাকে। মূলত সাপের কামড়ের সাথে অন্যান্য রোগের সুচিকিৎসার উদ্দেশ্যে বর্তমানের কৃষ্ণভাবিনি নারী শিক্ষামন্দিরের সন্নিকটে (বর্তমান হাসপাতাল মোড়ের উত্তরে) ডঃ মরগানের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে ১৮৭১ সালে গড়ে তোলা হয় চন্দননগর হাসপাতাল। ফরাসিরা মূলত নিজেদের সুবিধার্থে এই হাসপাতাল গড়ে তুললেও পরবর্তীতে নগরবাসীরাও এখানে সুচিকিৎসা পেতে থাকে। আবার চন্দননগর সংলগ্ন মানকুন্ডু অঞ্চলে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক কয়েক একর জমিতে প্রস্তুত (১৯৩৭-৩৯) একটি বাড়িতে (একসময়ে বাড়িটি তৎকালীন ব্রিটিশ সাহেবদের সামাজিক মিলনস্থল ছিল) দেশ স্বাধীন হবার পর মানসিক রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য একটি মানসিক হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। যা এক সময়ে এশিয়া মহাদেশের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানসিক হাসপাতাল নামে পরিচিত ছিল।

এসবের পাশাপাশি শহরের চুরি-ছিনতাই আটকানো ও সর্বোপরি নিজেদের সুরক্ষার জন্য ফরাসিরা প্রাশাসনিক দিকেও আলোকপাত করে। একদা ডুপ্লের বাসস্থান তথা বর্তমানের চন্দননগর মিউজিয়াম ডুপ্লের প্রস্থানের পর থেকেই ফরাসিদের প্রাশাসনিক ভবনে পরিণত হয়। এখান থেকেই তৎকালীন ফরাসি শাসক বা অ্যাডমিনিস্টেটাররা তাদের প্রাশাসনিক কার্যকলাপ চালাত। আনুমানিক ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৩ সালের মধ্যে এই প্রাশাসনিক ভবনের আনতিদূরেই গড়ে ওঠে পুলিশ স্টেশন ও সংশোধনাগার।

ভারতের পশ্চিমে একসময়ের সেই ক্ষীণকায়া, পলি জমা এক প্রণালির মতো হুগলি নদীর কুলের সেই কৃষি নির্ভর ছোট্ট জনবসতিপূর্ণ স্থান এভাবেই সকল দিক থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে পরিপূর্ণ শহরের রূপ পাবার আশায়। বর্তমানে আমাদের প্রাণের শহর - মনের শহর চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের মানচিত্রে এক বিশেষ ঐতিহাসিক শহর ও পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

(সমাপ্ত)

তথ্যসূত্র :

→ সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয় - হরিহর শেঠ।

→ আমার শহর চন্দননগর - বইমেলা, ২০১২ সংস্কলন।

→ চন্দননগরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস - অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

→ চন্দননগরের সেকাল ও একাল - শুভ্রাংশু কুমার রায় ।

→ banglalive.com ওয়েবপেজ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখে প্রকাশিত "হুগলি নদীর বাঁকে মিনি ইউরোপ" শীর্ষক প্রতিবেদন।