সেকেলে কলকাতায় জগদ্ধাত্রী রাত জেগে নাচ দেখতেন স’বাজারের রাজবাড়িতে, গয়না পরতেন জোড়াসাঁকোয়

ইতিহাস-সচেতন বাঙালি মাত্রেই জানেন, বাংলায় মহা সমারোহে ধুমধাম করে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলন করেছিলেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর কালক্রমে এই পুজো বাংলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ে কলকাতাতেও। ইংরেজ আমলের শুরুতে কলকাতার বাবুদের মধ্যে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে রীতিমতো বৈভব প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা হত। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, লোকে বলত কলকাতায় এসে মা জগদ্ধাত্রী গয়না পরেন জোড়াসাঁকোয় শিবকৃষ্ণ দাঁর বাড়ি, ভোজন করেন কুমোরটুলিতে অভয়চরণ মিত্রের বাড়ি, আর রাত্রি জেগে নাচ দেখেন স’বাজারের রাজবাড়িতে।

‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ বইতে সেকালের কলকাতার জগদ্ধাত্রী পুজোর মনোহরণ বর্ণনা দিয়েছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর বিবরণে যেমন রয়েছে সানুপুঙ্ক্ষ পর্যবেক্ষণ, তেমনই রয়েছে লঘু জাতের আমোদে মেতে থাকা বড়লোকদের চালচলনের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গের হুল। তাই, তিনি নিজে যেমন ‘হুতোম প্যাঁচা’ ছদ্মনামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছেন, তেমনই সমকালীন কলকাতার বড়মানুষদের কথা বলবার সময়েও তাঁদের নাম কিঞ্চিৎ বদলে নিয়েছেন। শিবকৃষ্ণ দাঁ হুতোমের কলমে হয়ে গিয়েছেন ‘বীরকৃষ্ণ দাঁ’। এই দাঁ-বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজো উপলক্ষ্যে কীরকম কাণ্ডকারখানা হত, রসিয়ে রসিয়ে এক অধ্যায় জুড়ে তার বিবরণ দিয়েছেন হুতোম।

হুতোম জানাচ্ছেন– বারো জনে একত্রে হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়কের ভয় থেকেই সৃষ্টি হয়। ক্রমে শহুরে ইয়ারদল একত্র হয়ে প্রতি বছর বারোইয়ারি পূজার প্রবর্তন করেন। পুজোর আগে চলে চাঁদা আদায় পর্ব, আর নানারকম কূটবুদ্ধি না খাটালে চাঁদা পাওয়া মুশকিল হয়। একবার এক বারোইয়ারি দল মহাকিপটে এক স্বর্ণবণিকের কাছে চাঁদা চাইতে গেছেন। বেনেবাবু শর্ত দিলেন, তাঁর বাজে খরচের কোনো নিদর্শন দেখাতে পারলে তবেই চাঁদা মিলবে। পুজো-কমিটির লোকেরাও কম যান না, তাঁরা দেখিয়ে দিলেন, বেনেবাবুর এক চোখ কানা, অথচ চশমায় দু’খানি পরকলা বসানো–- এ বাজে খরচ ছাড়া আর কী! বেনেবাবু তখন দুই সিকি চাঁদা দিতে বাধ্য হলেন! আরেকবার এক সিংহ–পদবীধারী বাবুর কাছে গিয়ে রব তোলা হল-– মা ভগবতী সিংহে চড়ে কৈলাস থেকে আসার সময় সিংহের এক পা ভেঙে গেছে, তাই মায়ের বিকল্প বাহন হিসাবে উক্ত সিংহবাবুকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এ হেন তোষামোদে খুশি হয়ে সিংহবাবু দশ টাকা চাঁদা দিয়ে দিলেন!

গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকাতার নিকটবর্তী পল্লীগ্রামেও ধুমধাম করে বারোইয়ারি পুজো হত। আর, বিভিন্ন পুজো কমিটির মধ্যে একে অপরকে টক্কর দেওয়ার প্রবণতাও ছিল বিলক্ষণ। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে ষাট হাত উঁচু প্রতিমা বানিয়ে বিশাল ধুমধাম করে পুজো করলেন। বিসর্জনের দিন সে প্রতিমা কেটে কেটে বিসর্জন করা ছাড়া আর উপায় রইল না। তখন, গুপ্তিপাড়াওয়ালারা মায়ের অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষ্যে গণেশের গলায় কাছা বেঁধে (অর্থাৎ কিনা অশৌচের বেশ পরিয়ে) এক বারোইয়ারি পূজা করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়। টাকার শ্রাদ্ধ আর বলে কাকে!

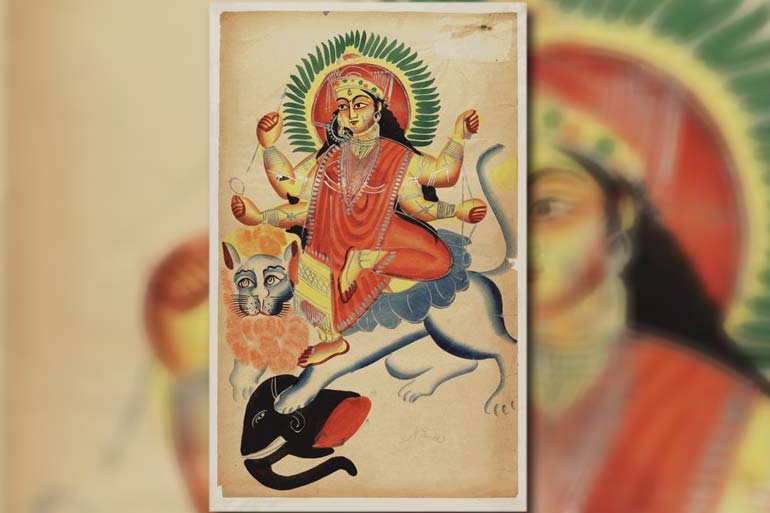

কেমন হত সেকালের প্রতিমা? কেমন হত মণ্ডপসজ্জা? হুতোমের বর্ণনা অনুযায়ী, বীরকৃষ্ণ দাঁর বাড়ির প্রতিমাটি ছিল প্রায় বিশ হাত উঁচু। ঘোড়ায় চড়া হাইল্যান্ডের গোরা (অর্থাৎ কিনা স্কটিশ হাইল্যান্ডার্স বাহিনীর সৈনিক), বিবি পরি (পশ্চিমি রূপকথার ‘Fairy’) ইত্যাদি মূর্তি, নানারকম পাখি, শোলার ফুল ও পদ্ম-– এসব দিয়ে সাজানো হত পূজামণ্ডপ। এর মধ্যস্থলে থাকত হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী মূর্তি। ঠাকুরের মুখখানি কিন্তু বাংলার চিরাচরিত সাবেক ছাঁচে গড়া হত না, রীতিমত বিবিয়ানা কায়দা ছিল সেই প্রতিমার মুখশ্রীতে। প্রতিমার রঙ ও গড়নেও থাকত ইহুদি ও আরমানি কেতা। সেই সঙ্গে, দেবীর বাহন সিংহের গায়ে রূপালি গিলটি করা হত, দেবীর চরণতলের হাতিটির গা মোড়া হত সবুজ মখমল দিয়ে! দেবীকে করজোড়ে স্তবনিরত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রের প্রতিমাও থাকত মূল দেবীপ্রতিমাটির পাশে। আর প্রতিমার উপরে থাকত ভেঁপু বাজানো ছোট ছোট বিলাতি পরীর দল, তাছাড়া ‘unicorn’ ও ‘royal crest’-ও ব্যবহৃত হত মণ্ডপের সাজসজ্জায়। বলা বাহুল্য, এই সবই ব্রিটিশ সংস্কৃতির অনুকরণ মাত্র। তখনকার দিনের কলকাত্তাইয়া বাবুসমাজ যেভাবে সর্বক্ষেত্রেই ব্রিটিশের অনুকরণ করে সাহেবকত্তাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন, এহেন প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জাও সেই অনুকরণেরই ফসল। পুজোর পাশাপাশি অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থাও ভালোই ছিল! বারোইয়ারি তলায় গড়া হত ‘সং’ – একালের ভাষায় যাকে বলে মডেল। ভীষ্মের শরশয্যা, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা, দক্ষিণ মশানে শ্রীমন্তের ভগবতী-স্তব, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, রামের রাজসভা প্রভৃতি পুরাণকথা ও পুরাকথা-আশ্রিত সং গড়া হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু এই সব মডেলেও অন্ধ ব্রিটিশ-অনুকরণের ফলে সাহেবি সাজসজ্জা জুড়ে দেওয়ায় বেজায় হাস্যরস সৃষ্টি হতো। তাছাড়া নানা ‘থিম’-নির্ভর মডেলও দেখা যেত – যেমন “বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন”, “অসৈরণ সৈতে নারী সিকেয় বসে ঝুলে মরি”, “মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়”, “বকা ধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাব” ইত্যাদি। পুরাণনির্ভর মডেলের তুলনায় এসব সৃষ্টিরই বেশি প্রশংসা করেছেন হুতোম, কারণ এই সব সং শিল্পীদের সৃজনশীলতার পাশাপাশি সমসাময়িক সমাজের ক্ষতগুলোকেও তুলে ধরত বিদ্রূপের মোড়কে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে হুতোম বলেছেন, পুজো দেখতে আসা বাবুরাও এক একজন মূর্তিমান জ্যান্ত সং! ট্যাসলওয়ালা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইষ্টিক (হাতের শৌখিন ছড়ি) সমেত এই বাবুদের চালচিত্রের অসুরের থেকেও বেয়াড়া দেখাত। নিজেদের দেশীয় ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে বেশবাসে সাহেবি অনুকরণে মত্ত হলে এরকমই কিম্ভূত দেখাবে তো বটেই!

পুজোর পাশাপাশি অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থাও ভালোই ছিল! বারোইয়ারি তলায় গড়া হত ‘সং’ – একালের ভাষায় যাকে বলে মডেল। ভীষ্মের শরশয্যা, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা, দক্ষিণ মশানে শ্রীমন্তের ভগবতী-স্তব, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, রামের রাজসভা প্রভৃতি পুরাণকথা ও পুরাকথা-আশ্রিত সং গড়া হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু এই সব মডেলেও অন্ধ ব্রিটিশ-অনুকরণের ফলে সাহেবি সাজসজ্জা জুড়ে দেওয়ায় বেজায় হাস্যরস সৃষ্টি হতো। তাছাড়া নানা ‘থিম’-নির্ভর মডেলও দেখা যেত – যেমন “বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন”, “অসৈরণ সৈতে নারী সিকেয় বসে ঝুলে মরি”, “মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়”, “বকা ধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাব” ইত্যাদি। পুরাণনির্ভর মডেলের তুলনায় এসব সৃষ্টিরই বেশি প্রশংসা করেছেন হুতোম, কারণ এই সব সং শিল্পীদের সৃজনশীলতার পাশাপাশি সমসাময়িক সমাজের ক্ষতগুলোকেও তুলে ধরত বিদ্রূপের মোড়কে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে হুতোম বলেছেন, পুজো দেখতে আসা বাবুরাও এক একজন মূর্তিমান জ্যান্ত সং! ট্যাসলওয়ালা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইষ্টিক (হাতের শৌখিন ছড়ি) সমেত এই বাবুদের চালচিত্রের অসুরের থেকেও বেয়াড়া দেখাত। নিজেদের দেশীয় ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে বেশবাসে সাহেবি অনুকরণে মত্ত হলে এরকমই কিম্ভূত দেখাবে তো বটেই!

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত, তাতেও লঘু রসের ও নিম্নরুচির আমোদই ছিল প্রধান। হাফ আখড়াই, পাঁচালি, যাত্রা, খ্যামটা নাচ, কবির লড়াই প্রভৃতির আয়োজন করা হত। সেই সঙ্গে থাকত গাঁজা, চরস, তামাকের এলাহি বন্দোবস্ত – আর মদ্যপান তো চলতোই। বিসর্জনের সময় চার দল ইংরেজি বাজনা, তুরুক-সোয়ার, নিশান ধরা ফিরিঙ্গি, খান পঞ্চাশেক ঢাক প্রভৃতি সহ শোভাযাত্রা করে প্রতিমা গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হতো এই ধরনের বারোইয়ারি পুজোয়।

সব মিলিয়ে, দুর্গাপুজোর পাশাপাশি সেকালের কলকাতায় জগদ্ধাত্রী পুজোর জাঁকজমকও কিছু কম ছিল না।

তথ্যঋণ; অরুণ নাগ সম্পাদিত 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা'