পুরোনো আমলের বিসর্জন – দুই বাংলার সম্মিলনের গল্প

বিসর্জনের পরে এ বসুন্ধরার জননীকাতর অশ্রু শুকোতে সময় লাগে দু’দিন। শুভ বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছার ঢল নামে। “মা তুমি আবার এসো”, “আসছে বছর আবার হবে”, কিংবা “বলো দুর্গা মাইকি” বিসর্জনের আদি-অন্ত জয়ধ্বনি। “তোরা সব জয়ধ্বনি কর.....তোরা সব জয়ধ্বনি কর...”। প্যালা, ন্যাপা, ভোম্বল, ভোলা-রা কোমরে গামছা বেঁধে ঘেমো হাতে কাঠামো কাঁধে নেয়। এই মর্ত্যধামের ওপারে মহাদেব দাঁড়িয়ে আছেন ধরাতল চেয়ে। তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যার অপেক্ষায়। কৈলাশগামী উমা’র বিষন্ন মুখে কে.সি দাস, ভীমনাগের সন্দেশ মাখামাখি। সন্দেশের রং সিঁদুরে লাল। এবার জলে ঝপাং হবে মা। মা জলে ঝপাং হলে মায়ের সাথে কৈলাশে চলে যেত ভোলা, ন্যাপলার মতো কিছু ছেলেপুলেরা। বাংলা মদ সহযোগে মাতৃউল্লাসের ফল। গঙ্গায় ডুবে মরেছে এরকম অনেক ছেলেপুলে।

বিসর্জনের আবেগাচ্ছন্ন বাঙালির তেত্রিশ কোটি দেবদেবী থাকা সত্ত্বেও দশমীতে মন ভার হয়। যাহ্, এবারের মতো পুজো শেষ! “পুজো আসছে, পুজো আসছে” করে পুজো শেষ হয়ে যায়। তাই সর্বোচ্ছ্বাসে হই হই করে শেষ বেলার বিসর্জন উদযাপন হয় বাঙালির। বাগবাজার, নিমতলা, কদমতলা, রানি রাসমনি, বাবুঘাটে মানুষের ঢল। একে একে ঠাকুর আসে বনেদি বাড়ি থেকে, সাধারণ বাড়ি থেকে।

শোভাবাজার রাজবাড়ির বিসর্জনে নীলকন্ঠের ফসিল লেগে আছে ইতিহাসের পাতায়। প্রথা মেনে এককালে নীলকন্ঠ পাখি ছাড়া হত বিসর্জনের দিন। এখন সেসব চুকেবুকে গেছে। বেলুনে শোলার নীলকন্ঠ বসিয়ে উত্তর-আকাশে তা ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠাকুরদালানের ওপরে অস্ত্রাগার। পলাশীর যুদ্ধের সময়কার ঢাল-তলোয়ার, গদা, বল্লম। একদিন এইসব অস্ত্রসস্ত্র সমেত বিসর্জনে যেতেন দেবী। প্রথানুযায়ী মাঝ গঙ্গায় জোড়া নৌকায় বিসর্জন হয় শোভাবাজার রাজবাড়ির ঠাকুরের।  অপরদিকে জোড়াসাঁকোর দাঁ’য়েরা এখনও সতেরো ইঞ্চির কামান দাগায় বিসর্জনের দিন। সেকালের ‘উইনচেস্টার রিপিটিং আর্মস’ কোম্পানির বন্দুকে এখনো বারুদ গর্জায় শেষবেলা’য়।

অপরদিকে জোড়াসাঁকোর দাঁ’য়েরা এখনও সতেরো ইঞ্চির কামান দাগায় বিসর্জনের দিন। সেকালের ‘উইনচেস্টার রিপিটিং আর্মস’ কোম্পানির বন্দুকে এখনো বারুদ গর্জায় শেষবেলা’য়।

জঙ্গলঘেরা কোন্নগরের ঘোষাল বাড়ির বিসর্জন এখন দিনে দুপুরে সারা হয়। এককালের ব্যাঘ্রভীতির ফল। সেইসময় হ্যাজাক জ্বেলে দশমীর রাতে হইহই করতে করতে বিসর্জনে যেত গ্রামবাসী। শোনা যায় তখন একবার বাঘে টেনে নিয়েছিল একজনকে। তারপর থেকেই সময়-ক্ষণ বদলেছে। গতবছরে বিসর্জনের সময় টাকিতে ছিলাম। এই প্রাচীন শহরটি বিসর্জনের আলাদা আভিজাত্য বহন করে চলেছে অতীতকাল ধরে। ইছামতীর পাড় ঘেঁষে ছিল আমাদের হোটেলের ঘরটি। ওপারে বাংলাদেশ। ইছামতী আগে দুই বাংলার মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠত বিসর্জনের দিন। ওপারে শ্রীপুর, পারুলিয়া, ভাতশালা, সখীপুর, বসন্তপুর গ্রাম। নৌকো নেমেছে জলে। “নাও ছাড়িয়া দে, পাল উড়াইয়্যা দে”। ওপারে বাংলাদেশের পতাকা লাগানো নৌকো। এপারে ভারতের পতাকা লাগানো নৌকো। ইছামতীর বক্ষে জলসীমানা। সীমান্তরক্ষী, পুলিশ-প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে সবকিছু। একসময় সৈয়দপুরের নৌকোর সঙ্গে শ্রীপুরের নৌকোর হয়তো দেখা হয়ে যেত এদিনে। লজেন্স, বিস্কুট ছোঁড়াছুঁড়ি হত। ওপারের আব্দুল, করিম, হাফিজের সঙ্গে এপারের শ্যামল, তপন, পার্থপ্রতিমদের কয়েক মিনিটের গল্পগাছা হত।

“কী ভাই কেমন আছো ? বিজয়ার শুভেচ্ছা নিও বন্ধু”

আতশবাজির রোশনাই, ঢাকের বোল, যেন নকশা-করা হুল্লোরের শামিয়ানা বিছিয়ে দিয়েছে কেউ ইছামতীর বুক জুড়ে।

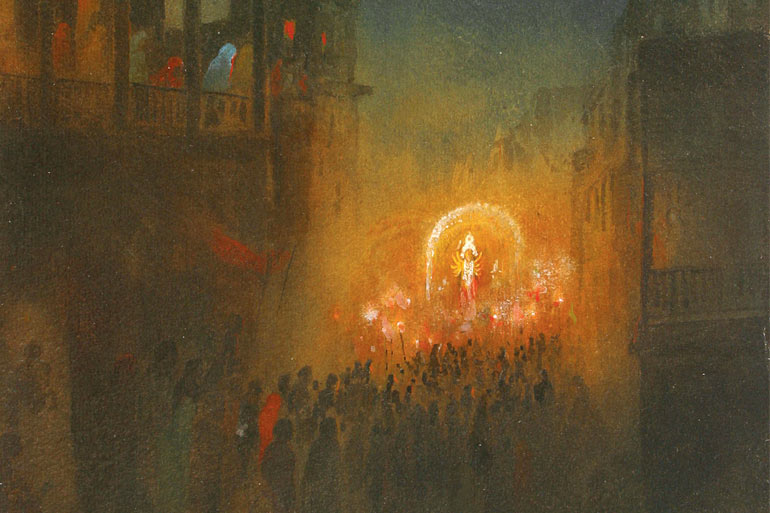

‘প্রতিমা বিসর্জন’, শিল্পী - গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১৫ সালে আঁকা গগনেন্দ্রনাথের ‘প্রতিমা বিসর্জন’-এর ছবি পারতপক্ষে সবার-ই দেখা। দশমীর রাত। মশালের আলোয় আলোকিত উত্তর কলকাতার রাস্তা। বিসর্জনের জটলা। শোভাযাত্রার পূর্বে সম্ভবত দেবীর বরণ সম্পন্ন হচ্ছে। অন্ধকারের রহস্যময় আলো-আঁধারিতে উৎসবের ধুম। আলো এসে পড়েছে দোতলা বাড়ির ঝুল-বারান্দায়। সেখানে দাঁড়িয়ে বিসর্জন দেখছে বাড়ির অন্তঃপুরের মহিলারা। তারা বাহিরমহলে এসেছে। সমসাময়িক নবজাগরণে আচ্ছন্ন কলকাতার পরিবর্তিত চিত্র-ও তুলে ধরে এ ছবি। আবার বিকাশ ভট্টাচার্য’র ছবিতে বিসর্জন এসছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে। বিকাশের দুর্গা নাগরিক দুর্গা। সে কাঠামো, চালচিত্র ছেড়ে বেরিয়ে সবজির ব্যাগ নিয়ে ট্রামলাইনে হাঁটে। সে সকাল-রাত রক্ত জল করে খাটে। সেই দুর্গা আঁকতে গিয়ে বিকাশ আমাদের গেরস্থ মা, মেয়ে, বোনদের ছবি এঁকেছেন। কোনো এক বনেদিবাড়ির পেছনে পুকুরের ঘোলা জলে দুর্গার বিসর্জন দেখালেন। টলটলে জলে কচুরিপানা আর সেই বাড়ির গৃহবধুর মৃতদেহ ভাসে। কপালে তার ত্রিনয়ন জ্বলজ্বল করে।

বিসর্জনে বুঁদ হয়ে থাকা বাঙালির বারোয়ারি মোচ্ছবের ঘটাকাহিনি কলকাতার বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গী। বাবুয়ানির থাটে-বাটে আষ্ঠেপৃষ্ঠে দুশো তিনশো বছরের ইতিহাস। বাবুরা প্রতিমা নিয়ে নৌকোয় উঠতেন। প্রতিমা নিরঞ্জন হবে, একই সাথে বাইজি, খ্যামটা নাচে মশগুল সোহাগি বাবুর বেহুঁশে দশা। বাবুদের মন বড়ো কাতরাচ্ছন্ন হয়ে উঠতো অনেকসময়। মাতৃ বিদায়ের শোক ভুলতে বজরার ছাদে কোনো বাবু হয়ত মদের আয়োজনে মজে।

‘বিসর্জন’, শিল্পী - বিকাশ ভট্টাচার্য

এইরকম-ই এক বিসর্জনের বাবুকাহিনি দিয়ে এ লেখা শেষ করছি। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ থেকে সংগৃহীত। টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘মদ খাওয়া বড়ো দায়, জাত থাকার কি উপায়’-এ সংক্ষিপ্তাকারে গোপনে এই গপ্পো বলা ছিল। বাবু জয় মিত্তিরের গপ্পো। জয় মিত্র মহাশয়ের বাড়ির প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। বাবু চলেছেন পুরোভাগে। পেছনে ঢাকি ঢুলিরা আসছে বিসর্জনের বাদ্যি বাজাতে বাজাতে। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে দুটো বড়ো বড়ো নৌকো নেওয়া হলো। একটায় উঠলেন বাবু তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ সমেত। অন্যটায় উঠল ঢালিঢুলি, বাজনাদার, পাইক-বরকন্দাজ। বিসর্জনের বাজনা বাজছে, মহাশয়ের নেশাও তুঙ্গে। দুটো নৌকোর মাঝে প্রতিমা দণ্ডায়মান। মাঝ-নদীতে গিয়ে নৌকো সরে গেল। প্রতিমা ঝপাং হলো। বিসর্জনের বাদ্যি যেন আরো জোরালো হয়ে উঠলো। মহাশয় হেঁকে উঠলেন, “ওরে ব্যাটারা, তোরা এখনো নৌকোয় দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছিস, মা-যে কৈলাশের দিকে রওনা হয়ে গেলেন, মা-কে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে খেয়াল নেই? যা-যা-যা মার সঙ্গে গিয়ে মাকে পৌছে দিয়ে আয় ব্যাটারা।”

সাঙ্গপাঙ্গরা বাবুর মন রাখতে ঢাকি-ঢুলির নৌকো দিলো উল্টে। বেচারি ঢাকির দল ঢাক সমেত জলে হাবুডুবু খেতে খেতে পাড়ে গিয়ে উঠল কোনোমতে।

পুরোনো আমলের দুর্গাপুজো আর বিসর্জনের সঙ্গে মিশে রয়েছে এমনই কত গল্প।